2019年4月に働き方改革関連法が施行され、現在も勤怠の管理方法を見直している企業も多いのではないでしょうか。

今回は、働き方改革関連法の施行により、変えないといけない勤怠管理について、

- タイムカードやエクセルでの管理ではだめなのか?

- 勤怠管理システムを導入することで業務を効率化できるの?

といったポイントを紹介します。ぜひ最後までチェックしてみてください。

働き方改革が始まり、法改正によって労働時間の客観的な管理や年次有給休暇の管理など、勤怠管理により正確さが求められることとなりました。

しかし、働き方改革とひとことで言っても「何から進めていけばいいのかわからない…」「そもそも、法改正にきちんと対応できているか心配…」とお悩みの人事担当者様も多いのではないでしょうか。

そのような方に向け、働き方改革の内容とその対応方法をまとめた資料を無料で配布しておりますので、法律にあった勤怠管理ができているか確認したい方は、以下のボタンから「中小企業必見!働き方改革に対応した勤怠管理対策」のダウンロードページをご覧ください。

目次

1. 勤怠管理の方法は働き方改革でどう変わったのか?

働き方改革により、勤怠管理に求められる内容も大きく変更されました。ここでは、働き方改革による変更点や勤怠管理の目的について再確認しておきましょう。

1-1. 勤怠管理とは?

勤怠管理とは、従業員ごとの出退勤時刻や残業時間などを正確に把握して管理することです。勤怠管理は、タイムカードや勤怠管理システムなどを利用して実施されます。

勤怠管理を通して従業員の勤務状況を把握することで、正確な給与額を算出したり、働きすぎを防止したりすることが可能です。従業員数が増えるほど勤怠情報の把握に時間がかかるため、便利な勤怠管理システムを導入する企業も増えてきました。

1-2. 勤怠管理と労務管理・就業管理の違い

勤怠管理と似た言葉として労務管理や就業管理が挙げられますが、それぞれの意味は異なります。労務管理とは、従業員との労働契約の締結や給与計算など、労働に関する事柄を全般的に管理する業務のことです。社会保険の手続き、福利厚生の提供など、幅広い業務をおこないます。勤怠管理や就業管理も、労務管理の業務に含まれます。

就業管理とは、従業員が働きやすくなるよう労働環境を整える業務のことです。労務管理よりも狭義の意味をもち、就業規則を改善したり、休日・休暇の取得状況をチェックしたりします。過剰な残業の有無を確認するなど、一部、勤怠管理と重複するような部分もあります。

1-3. 働き方改革関連法の施行で見直すべき勤怠管理項目

働き方改革関連法により、労働時間の管理方法や上限について見直しが実施されました。見直しの目的は、働きすぎを防ぎながら、「ワーク・ライフ・バランス」と「多様で柔軟な働き方」を実現することです。

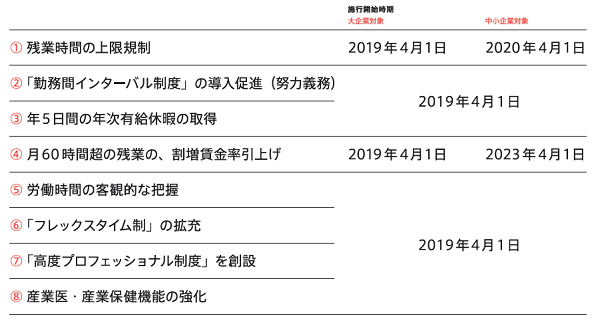

見直された項目は下記の8つです。

このなかで、勤怠管理に関係する項目は、「残業時間の上限規制」「年5日間の年次有給休暇の取得」「労働時間の客観的な把握」の3つです。

では、各々どのように勤怠管理と関係があり、人事担当者はどのように勤怠管理をおこなっていく必要があるのか、以降の項目で詳しく見ていきましょう。

法律で新しく規定された内容に違反してしまうと最悪の場合、罰則を受ける可能性があります。また、社員の勤務状況や勤務態度を把握することによって、給与の適正な支払いや適切な労働環境の確保を実現できます。企業評価にまで影響するため、勤怠管理はしっかりと実施しましょう。

【無料DL:『労働時間上限と罰則』をもっと詳しく】 ▶︎労働時間の上限総まとめBOOK|労働時間の定義・違反時の罰則まで解説!

1-4. 勤怠管理の目的

働き方改革関連法の施行により、今、勤怠管理でとくに求められていることは、「残業時間」「有給休暇」「労働時間」の3点を把握することです。

①残業時間の管理

働き方改革関連法が施行される前までは、1カ月で45時間が時間外労働の上限でした。しかし、36協定届の所定欄に理由と延長時間を記載して提出すれば、月に45時間以上の時間外労働が可能でした。

働き方改革関連法の施行後は、1カ月の時間外労働の上限が80時間、1年の上限が700時間となり、どのような理由であれ、これ以上の時間外労働は認められません。

そのため、企業は従業員の時間外労働を月80時間以内に収めなければいけません。月末に集計するまで、残業時間がわからないとなると、80時間を超えてしまう可能性があるので、リアルタイムで残業時間を把握できる体制が必要です。

※参考:『残業対策・残業削減』をもっと詳しく ▶︎残業を削減する方法は?効果的な取り組みやアイデアをまとめて紹介

【参考文献】「時間外労働の上限規制」わかりやすい解説(厚生労働省)

②有給休暇の管理

働き方改革関連法の施行により、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者は、年5日間は有給休暇を取得することが義務付けられました。

そのため、企業は従業員の有給休暇の管理をおこない、場合によっては企業が有給休暇取得を推奨する必要があります。

※参考:『有給休暇管理』をもっと詳しく! ▶︎アルバイト・パートの有給休暇はどう計算する?日数・賃金の計算方法を解説

【参考文献】「年5日の年次有給休暇の確実な取得」わかりやすい解説(厚生労働省)

③労働時間の管理

従来は、出勤簿に何を記載するべきなのか、どのような基準にもとづいて勤怠を把握すればいいのかが曖昧でした。

それが今回の働き方改革関連法の施行により、タイムカードによる記録やシステムなどを活用し、客観的な方法で従業員の労働時間の状況を把握することが義務化されました。

そのため、日報で従業員に記入してもらって、月末にまとめて提出するといった方法では、客観的な方法とは認められず、違反になるため注意が必要です。

この他にも、法改正によって管理しなくてはならない項目が増えているため、「きちんと制度化できていなかった」という企業は、早急に対応しましょう。

当サイトでは、働き方改革による変更点や担当者に求められる対応などをまとめた資料を無料で配布しております。

法改正にあわせた勤怠管理を行っていきたいご担当者様は、こちらから「働き方改革に対応した勤怠管理対策BOOK」をダウンロードしてご確認ください。

※参考:『働き方改革関連法と勤怠管理』をもっと詳しく! ▶︎働き方改革関連法に沿った勤怠管理|残業や有給休暇に役立つ勤怠管理システム

【参考文献】働き方改革法における「客観的方法による“労働時間の把握義務化”」とは? 基本的概要を解説

2. 勤怠管理のやり方は?具体的な方法を紹介

働き方改革関連法の概要や、現在の勤怠管理に求められている条件を整理したところで、一般的な勤怠管理の方法を紹介します。

2-1. 勤怠管理方法の種類

勤怠管理には、主に以下4つの方法があります。

①タイムカード

出社・退社するタイミングで、タイムレコーダーにタイムカードを読み取らせて打刻します。データは再度エクセルなどに入力する必要があるものが多いですが、製品によっては勤怠管理ソフトと連動しているものもあります。

時間は正確にわかりますが、レコーダーの位置と数に限りがあるため、リモートワークには対応できません。また、外回りの営業など、出社せず直接クライアントの企業などへ行く職種にも適していません。

※参考:タイムカードのメリット・デメリットをさらに詳しく! ▶︎勤怠管理はタイムカードよりシステムがおすすめ?メリットを徹底比較

②紙の出勤簿(日報)

出勤・退勤の際に、従業員自ら手書きで時刻を記入する方法です。コストはほとんどかかりませんが、自己申告制のため正確性に欠ける場合があります。タイムレコーダーと同様、リモートには対応できないという懸念もあります。勤務時間の集計にも時間がかかってしまうでしょう。

③エクセルでの管理

紙の出勤簿でおこなう作業をエクセル上でおこなっている、というとイメージしやすいかもしれません。

出退勤時刻や休暇取得など、勤怠に関する情報を従業員自ら入力して保存することで、人事・労務担当が管理する工数を減らすことができます。しかし、紙の出勤簿同様、自己申告制のため正確性には疑問が残ります。

④勤怠管理システム

勤怠管理システムとは、その名の通り社員の出退勤の時間を管理するシステムのことです。「出勤」「退勤」のボタンを押すと自動で打刻がおこなわれ、データを蓄積することができます。

「クラウド型」と「オンプレミス型」があり、サーバー不要のシステムをクラウド型、サーバーが必要なシステムをオンプレミス型と呼びます。オンプレミス型は、自社の状況に合わせてカスタマイズしやすいという特徴がありますが、導入費用が高くなりがちです。一方、クラウド型はサーバーなどを準備する必要がなく気軽に導入できるため、利用する企業が増えてきました。

会社にいても自宅からでも出先でも、いつどこでも打刻ができるため、テレワークが増えている今日において便利な方法となります。

2-2. 従来の勤怠管理方法で対応できるのか?

では、タイムカードやエクセルで「残業時間」「有給休暇」「労働時間」を客観的に把握することができるのでしょうか。

厚生労働省は客観的な方法として、「タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認し、適正に記録すること」と明記しています。

そのため、エクセルや日報での勤怠管理は、客観的な把握とは認められないケースがあるため、注意が必要です。

| 把握したい項目 | タイムカード | エクセル | 日報 |

| 残業時間 | ○ | △ | △ |

| 有給休暇 | △ | △ | △ |

| 労働時間 | ○ | △ | △ |

【参考文献】労働時間の適正な把握のために仕様者が講ずべき措置に関するガイドライン(厚生労働省)

※参考:『タイムカード集計』をもっと詳しく! ▶︎タイムカードの計算方法は?電卓やエクセルによる方法を紹介

タイムカードは労働時間・残業時間を客観的に把握できますが、有給休暇取得日の管理は別で管理する必要があります。

勤怠に関する情報をまとめて管理するには、勤怠管理システムを導入するのがおすすめです。

3. 勤怠管理の流れ

勤怠管理の一般的な流れは以下の通りです。作業の抜け漏れがないよう、再確認しておきましょう。

3-1. 勤怠管理の方法を決める

まずは勤怠管理の方法を決めましょう。前述の通り、紙の出勤簿では作業の手間がかかるため、タイムカードや勤怠管理システムを活用するのが一般的です。

管理方法が決まったら、従業員に周知しなければなりません。タイムカードの場合は出退勤時に打刻すべきこと、勤怠管理システムの場合はログインして出退勤ボタンをクリックすることなど、ルールを明確にして周知しておくことも重要です。

3-2. 出勤時刻・退勤時刻を記録する

ルールに従って、日々、出勤時刻・退勤時刻などを記録していきます。打刻漏れが発生すると確認作業や修正作業に手間がかかるだけではなく、正確な勤務状況を記録できなくなるため、定期的に確認して注意を促すことも大切です。

また、気づかないうちに法定労働時間を超えてしまわないよう、随時チェックする必要があります。法定労働時間を超過しそうな場合にアラートを出してくれる勤怠管理システムもあるため、うまく活用するとよいでしょう。

3-3. 労働時間を集計する

一定期間ごとに労働時間を集計しましょう。時間外労働や休日出勤に対しては割増賃金を支払う必要があるため、合計の労働時間だけではなく、時間外労働や休日出勤の時間なども個別に把握しなければなりません。

また、遅刻や早退、欠勤が発生した場合は賃金を控除する必要があるため、時間や回数を正確に把握する必要があります。

3-4. 給与計算などに反映する

労働時間を集計したら、給与計算に反映しましょう。前述の通り、割増賃金や欠勤控除なども考慮しながら、従業員ごとの給与を計算します。計算ミスや給与の未払いなどが発生すると、労使間のトラブルにつながるだけではなく、法律違反と見なされて罰則を受ける可能性もあるため注意が必要です。

3-5. 記録を保存する

タイムカードや出勤簿など、労働時間を記録した書類は、労働基準法の第109条に従って5年間保存しなければなりません。

第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。

2020年の労働基準法改正により、保存期間が3年から5年に延長されました。当面の間は3年間でも問題ありませんが、いずれ正式に延長されるため5年間保存しておくとよいでしょう。

4. 勤怠管理方法に関する注意点

勤怠管理をおこなうときは、以下のような点に注意しましょう。

4-1. リモートワークや在宅勤務に対応できるようにする

リモートワークや在宅勤務など、多様な働き方を推進している場合は、正確な勤怠管理を実施できるよう注意しなければなりません。タイムカードで打刻するような方法では記録できないため、別の対策を講じる必要があります。始業時・終業時にメールやチャットなどで報告させるルールにしている企業もありますが、集計や記録に手間がかかってしまうケースも多いでしょう。

4-2. アルバイトや派遣社員の勤怠管理もしっかりと実施する

アルバイトやパート、派遣社員などの勤怠もしっかりと管理しなければなりません。正社員とは異なり、シフトや勤務日数、時給などを考慮しながら勤怠管理をおこなう必要があります。入力項目が複雑になるケースも多いため、抜け漏れや入力ミスが発生しないよう注意しましょう。

4-3. 扶養控除内で働く従業員に配慮する

扶養範囲内で働きたいという希望があるスタッフについても注意が必要です。配偶者の扶養に入っている従業員の場合、年収や労働時間が一定の基準を超えると、扶養から外れてしまうケースがあります。

103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁など、多くの基準があるため、従業員の希望をヒアリングしておくことも重要です。働きすぎになり所得の上限を超えないよう、しっかりと勤怠管理をおこないましょう。

5. 勤怠管理方法を見直すならシステムの導入がおすすめ!

先述の通り、近年、残業時間・労働時間だけではなく、有給休暇の管理まで同時におこなえると注目されている手法が勤怠管理システムです。

ここでは、勤怠管理システムがどのように働き方改革関連法に対応しているのかを、jinjer株式会社の『ジンジャー勤怠』を例に紹介します。

※参考:「ジンジャー勤怠」とは?気になった方はこちら! ▶︎「ジンジャー勤怠」の価格・特徴・活用事例を徹底解説|スマホで簡単に勤怠管理を実現

5-1. 勤怠管理システムでできること

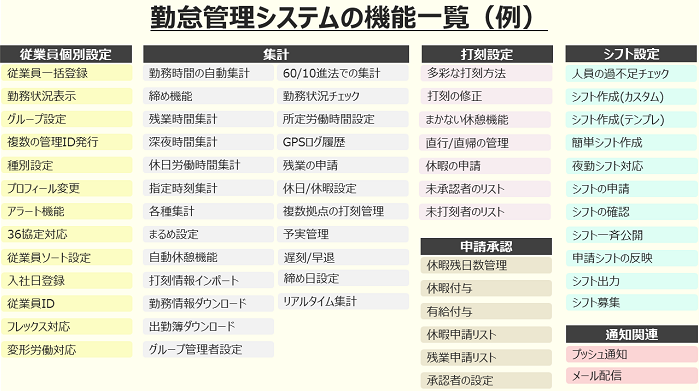

ジンジャー勤怠では、以下の機能を使うことができます。

さらにジンジャーシリーズでは、労務管理やコンディション管理、経費計算や電子契約など、あらゆるサービスを展開しており、必要に応じてプロダクトを組み合わせることも可能です。

また、勤怠の管理が複雑な従業員がいる場合にも、スマートフォンアプリから簡単に打刻ができるように対応しています。GPS機能も搭載しているため、後から「どこで勤怠を押したか」などを振り返って知ることも可能です。

これはスマートフォン対応だからこそ実現できる機能で、テレワークをおこなう企業や、外回りで営業をおこなう従業員を多く持つ企業にもよく受け入れられています。

5-2. 勤怠管理システムなら働き方改革への対応も可能

①残業時間

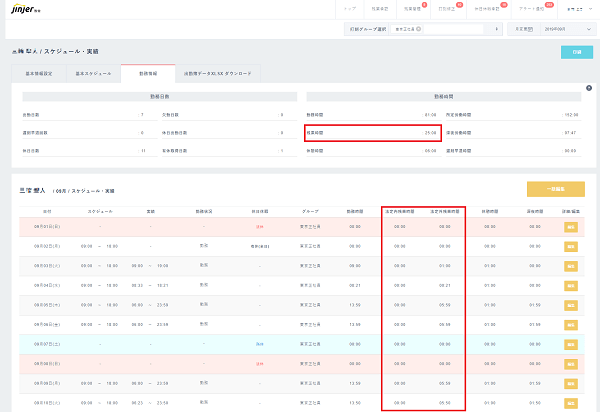

管理者側からは、下記の画面で従業員の残業時間を把握することができます。

従業員側からは、下記の画面で自分の残業時間を把握することができます。

自分で確認できることによって、「今月はいつもより残業を多めにやっているから、今日は帰ろう」のように、従業員自身で働きすぎを是正することができます。

また、「残業時間がA時間を超えたら、アラートを鳴らす」のように設定することも可能です。アラートを設定しておくことで、働き方関連法における月80時間の時間外労働の上限超過を防ぐことができます。

【無料DL:『残業管理』をもっと詳しく】 ▶︎【2021年法改正】残業管理の法律と効率的な管理方法徹底解説ガイド

②有給休暇

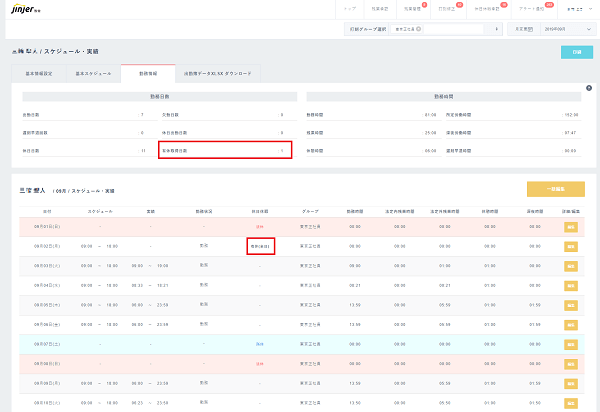

管理者側からは、下記の画面で従業員の有給休暇取得日数を把握することが可能です。

従業員側からは、下記の画面で自分の有給休暇取得日数を把握することができます。

また、有休の申請もシステム上で簡単に申請できます。そのため、有休取得率も向上するでしょう。

【無料DL:『有給管理』をもっと詳しく!】 ▶︎3分でわかる有休管理の工数削減方法!

③労働時間

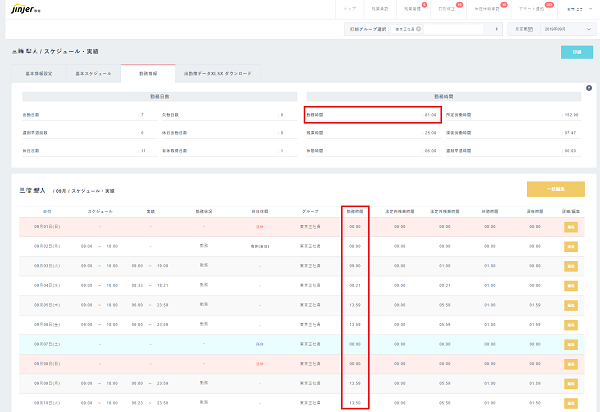

管理者側からは、下記の画面で従業員の労働時間をリアルタイムで把握することができます。

勤怠管理システムであれば、月末に複数の事業所から、タイムカードの記録を送ってもらう必要がありません。リアルタイムで、従業員の労働時間を把握することができます。

組織によって別々で労働時間を集計できるので、組織で比較して、課題を把握することにも役立ちます。

5-3. 勤怠管理システムを選ぶときのチェックポイント

勤怠管理システムを選ぶときは、以下のような点を確認しましょう。

①操作のしやすさ

勤怠管理システムを導入するなら、従業員が使いやすいものを選ぶことが大切です。多くの機能が搭載されていても、複雑すぎて使いこなせなければ意味がありません。直感的に操作できるか、操作画面は見やすいか、といった点を確認してから導入しましょう。

②他のシステムとの連携性

既存のシステムがある場合は、連携できるかを確認しておく必要があります。たとえば給与計算システムと連携できれば、勤怠データを共有し、給与を自動で算出することが可能です。担当者の負担を軽減できるため、連携性についてもしっかりと確認しておきましょう。

③サポート体制

とくに初めて勤怠管理システムを導入する場合は、サポート体制が充実しているものがおすすめです。導入時や利用時に困ったとき、電話やメールなどでサポートしてくれるシステムであれば安心して利用できます。

6. 勤怠管理方法を見直して従業員の勤務状況を正しく把握しよう!

本記事では、働き方改革関連法に応じた勤怠管理の方法や、便利なシステムについて紹介しました。勤怠管理システムには、ほかにも多くの機能が実装されていることが多いです。現在では、国内でも勤怠管理システムは数えきれないほど存在します。

なかには、無料で始められるものや機能別で業界に特化したものなど、さまざまな勤怠管理システムが登場してきました。勤怠管理について悩みを抱えている人事担当者は、以下の記事なども参考にしながら導入を検討してみてください。

※参考:勤怠管理システム53サービス比較!特徴・料金・機能・メリットを紹介