働き方は多様化しています。いまや終身雇用制度は解体されつつあり、転職も当たり前に考えられています。

さらに副業を解禁する企業が増えたりと、キャリアの描き方は人それぞれになりました。

また、プライベートの充実も重視されるようになり、今後は自分がどれだけ働き、どのように生活していくのか、各個人が「選択」できることが大切になっていきます。

今回は、従業員の働き方の選択肢を増やすために何をすれば良いのか、「ワーク・ライフ・バランス」の考え方を用いて解説していきます。

1.ワーク・ライフ・バランスとは?

ワーク・ライフ・バランスという言葉について、「言葉自体はよく聞くけど、結局何なのかよくわかっていない…」という方は多いのではないでしょうか。

まずは、そもそもワーク・ライフ・バランスがどのようなものなのか解説します。

1-1.ワーク・ライフ・バランスの定義

ワーク・ライフ・バランスは「仕事と生活の調和」と訳されます。

政府が策定した「仕事と生活の調和憲章」では、ワーク・ライフ・バランスが実現した社会のことを、

と定義しています。

具体的には、

- 就労による経済的自立が可能

- 健康で豊かな生活のための時間が確保できる

- 多様な働き方・生き方が選択できる

社会の実現を目指しています。

キャリアやライフプランを、自分自身で選択し実行に移せることが、ワーク・ライフ・バランスが実現した状態だと言えるのです。

1-2.ワーク・ライフ・バランスのよくある誤解

よく聞くからこそ、誤解を生むこともあるワーク・ライフ・バランス。ここではよくある3つの誤解を元に、さらに詳しく解説をしていきます。

①新しい概念ではない

ワーク・ライフ・バランスは最近できた用語ではなく、1990年代の欧米で使われ始めた言葉となります。

日本では2007年、政府が仕事と生活の調和憲章を定め、ワーク・ライフ・バランスという言葉が広まりました。

②仕事も生活も「そこそこに」ではない

よくある誤認に、「ワーク・ライフ・バランスは仕事も生活もほどほどにして両立する」というマイナスな考え方があります。

しかし、決して手を抜いたり、妥協することがワーク・ライフ・バランスなのではありません。

「自身の人生をより良くするために自分らしい働き方をする」など、ポジティブな効果を持つものなのです。

③あくまでも「個人」で実現するもの

ワーク・ライフ・バランスは、会社が実現させるものではありません。あくまでも働く一人ひとりが実現させるべきものです。

しかし、会社の福利厚生をはじめとする制度が整備されていなければ、なかなか仕事と生活を調和させるのは難しいものです。

そのため、会社は各従業員が自分に合った働き方を「選択」できるようにするために制度を整える必要があります。

1-3.最近注目され始めた「ワーク・ライフ・インテグレーション」とは

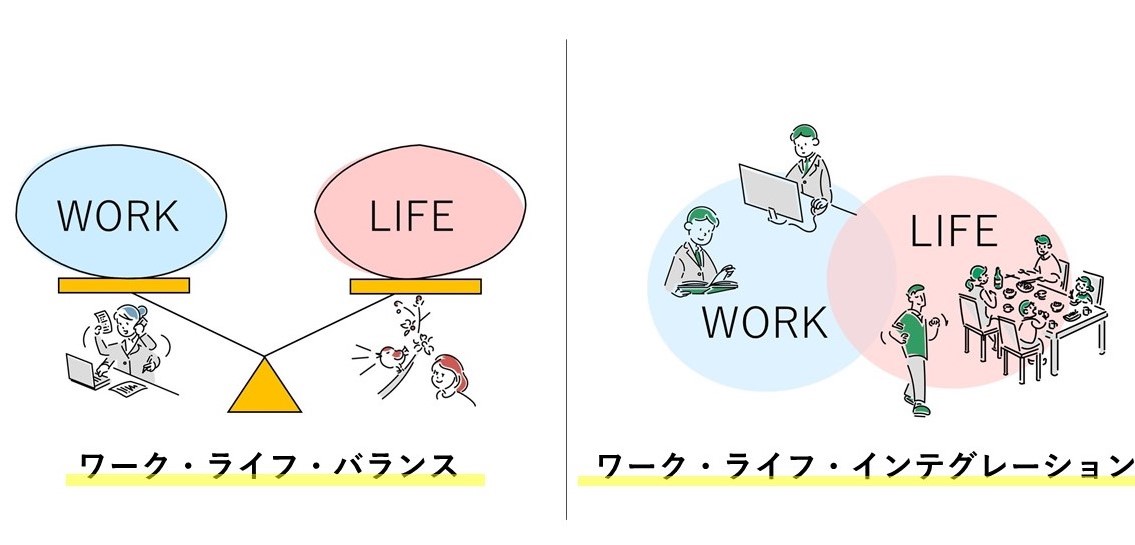

最近では、「ワーク・ライフ・インテグレーション」という新しい概念にも注目が集まっています。

ワーク・ライフ・インテグレーションとは、「仕事も生活も融合させることによって、人生をより豊かにしよう」という考え方です。

ワーク・ライフ・バランスが仕事と生活を相容れないものと考えているのに対し、ワーク・ライフ・インテグレーションでは、生活と仕事に境界線を設けないことが特徴です。

比較すると、このようなイメージです。

もちろん、ワーク・ライフ・バランスが必ずしも仕事と生活に相乗効果を生まないわけではありません。

しかし、ワーク・ライフ・インテグレーションはより高い相乗効果を期待している概念だと言えます。

どちらが良い・悪いという話ではありませんが、ワーク・ライフ・インテグレーションは、メンタルヘルスの維持や生活の質を高める効果が期待できるとされています。

2.ワーク・ライフ・バランスが重視される理由

2-1.日本で注目されている背景

日本でワーク・ライフ・バランスが注目されている背景についてご紹介しします。

①仕事と家庭の両立が困難

女性の社会進出が進みつつありますが、いまだに「男性は仕事、女性は家庭」といった固定観念は拭い切れていません。

男性の育休取得率が低く、女性が出産・育児に伴って仕事を辞めなければならない状況も多々あります。

このような実情に対して制度や認識が追いついていないため、仕事と家庭の両立を実現させるための制度を整備する必要があります。

②長時間労働による心身の健康への悪影響

現在、日本では働き方の二極化が問題となっています。

経済的に不安定な非正規雇用の労働者が増えている一方、正社員の長時間労働の問題も残っています。

過度な残業による精神的・身体的な不健康が、病気や自殺につながりかねないことも問題視されています。

このような悪循環を断ち切るためにも、ワーク・ライフ・バランスの必要性が叫ばれています。

③人材獲得競争の激化

企業の視点で考えると、優秀な人材をめぐる人材獲得競争の激化が挙げられます。

社内の制度がしっかりと整えられており、働きやすい環境を好む人は増えています。ワーク・ライフ・バランス実現に向けた取り組みをしていない会社からは、優秀な人材が流出してしまう可能性が高いです。

離職率の低下を防ぐためにも、ワーク・ライフ・バランスは企業にとって必要であると言えます。

④少子化の急速な進行

仕事と家庭の両立が困難なことから子どもを生む選択を取らない人が増え、それが少子化の進行につながっていると考えられています。

これに危機感を覚えた政府は、ライフ・ワーク・バランスに関する取り組みに力を入れ、育休・産休等の制度や時短勤務の制度の利用を推進しています。

2-2.ワーク・ライフ・バランスを推進するメリット

ここまで、ワーク・ライフ・バランスについての基本的な説明や日本において重視されるようになっている背景について説明してきました。

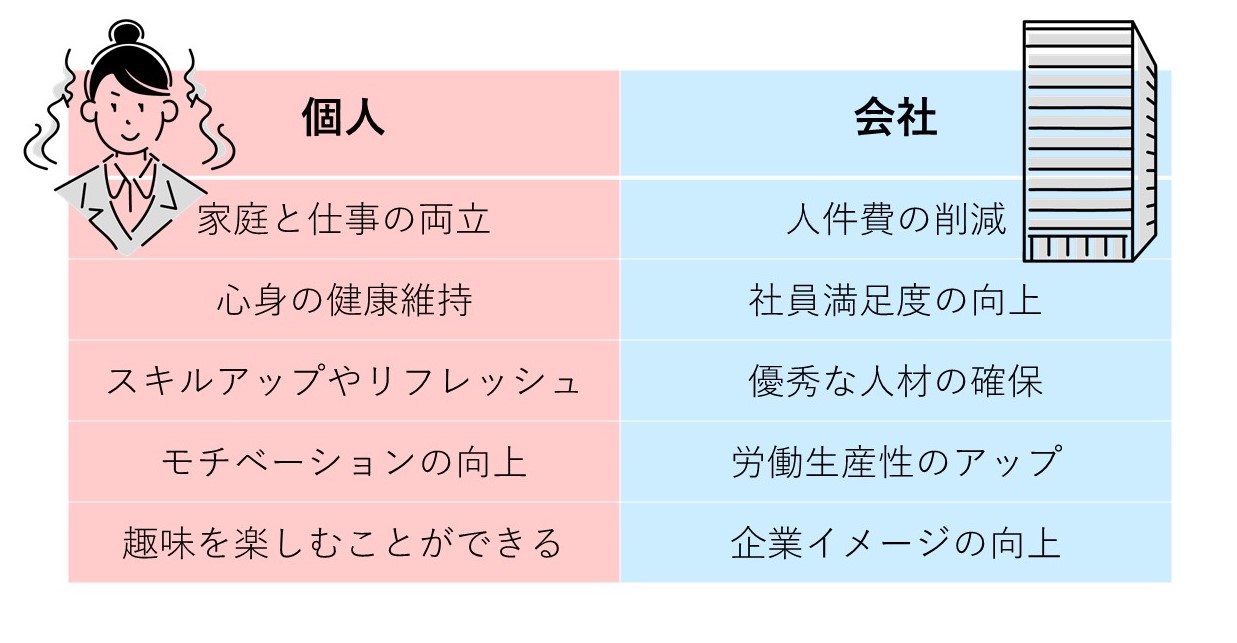

それでは、ワーク・ライフ・バランスを推進すると、どのようなメリットがあるのでしょうか。個人・会社の2つの視点から、下記の図にまとめました。

このように、会社にとっても個人にとっても数多くのメリットがあります。

もちろん、それぞれのメリットは単体で存在するのではなく、互いに影響し相乗効果を生み出すことも期待できます。会社への満足度が高まり、仕事に一層熱が入れば、生産性の向上も期待できます。

ワーク・ライフ・バランスの推進は、会社にとって将来的に大きな利益を生み出すと言えるのです。

3.ワーク・ライフ・バランス実現のために企業ができること

ここからは、社員のワーク・ライフ・バランス実現のために人事担当者や経営者は何ができるのか、ご紹介します。

はじめの定義の部分で記載させていただいたように、「(中略)人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社会」がワーク・ライフ・バランス実現に必要です。

企業は、やみくもに労働時間を規定したり余暇の時間を取らせたりするのではなく、従業員一人ひとりに対し生活スタイルの「選択肢」を増やすことが大切になります。

ここでは、企業が取り入れやすい基本的な制度を5つ、内容の例と期待できる効果を紹介します。

3-1.休暇制度

- 内容:育児休暇、アニバーサリー休暇、子の行事休暇など

- 期待できる効果:自分の都合に合わせて休暇を取ることができるため、プライベートの満足度が高まる。有給が使いやすくなる。

有給休暇を使いやすい環境を作ることで、ワーク・ライフ・バランスを推進することができます。

休暇だけではなく、時間単位で調整できる時短勤務などの制度があると、従業員がそれぞれの生活スタイルに合わせて勤務しやすくなります。

3-2.フレックスタイム制

- 内容:総労働時間だけあらかじめ決め、従業員側が勤務開始・終了時刻を調整する。

- 期待できる効果:急用にも対応しやすい。自分の生活スタイルに合わせられるためストレスが少ない。

育児や介護をしている社員にとって、保育園の送り迎えや急な病院など、通常の勤務時間で働くことが難しい場合があります。フレックスタイム制があれば自分のペースで働くことができるため、無理なく勤務することが可能です。

3-3.残業対策

- 内容:残業をする際には事前申請をする。ノー残業デーを作る。持っている仕事量が多い従業員の仕事内容の見直しを定期的にするなど。

- 期待できる効果:作業効率が上がる。従業員のストレス削減。

残業対策で大切なのは、過度に負担を強いられている社員はいないか、上司がチェックすることにあります。

適度に仕事量を分散させたり、担当メンバーを見直したりすることで、一人当たりの残業時間削減を目指すことができます。

定期的な面談やストレスチェックをすることで現状を把握することも重要です。

3-4.リモートワーク

- 内容:フリーロケーション制度。社外でも仕事を可能にする。

- 期待できる効果:育児中や子どもの看病が必要な際も仕事との両立を可能にする。感染リスクを抑えることができる。居住地を問わず仕事ができる。

2020年から感染症対策として急速に広まったリモートワークですが、育児や介護をしている方にとっては普段から取り入れることができると便利なシステムです。

3-5.福利厚生の充実

- 内容:書籍購入補助。部活動。資格取得のためのサポートシステムなど。

- 期待できる効果:スキルアップのための経済的負担を減らすことができる。スキルやチームワークを業務に生かすことができ、生産性が向上する。

福利厚生に関しては、様々な内容が考えられます。どのような制度があると嬉しいか、自社の社員にヒアリングすることも効果的です。

4.これからのワーク・ライフ・バランス

ここまでは、従来のワーク・ライフ・バランスについて解説してきました。しかし、時代はWithコロナとなり、2020年から働き方が大きく変化した会社も少なくないのではないでしょうか。

そこで、コロナ以降のワーク・ライフ・バランスに関して、変わったこと、取り組み事例、そして今後の課題について解説していきます。

4-1.ワーク・ライフ・バランスに関する意識の変化

2020年6月に発表された内閣府の調査によると、感染症拡大前に比べて、「生活を重視するように変化した」と回答する人は50%にものぼりました。

「新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」を元に筆者作成

一方、生活への満足度、仕事への満足度はどちらも減少しており、リモートワークやオンライン授業などで社会とのつながりが希薄になったことが原因と考えられています。

さらに、将来の仕事や収入に関して考え方が変化した人は約30%にのぼり、副業を検討し始めたという意見も10%ほど見られました。

コロナを機に、自身の生活や仕事のスタイルを考え直し始めた人は多いのではないでしょうか。

4-2.働き方の変化の事例

このような働き方の変化に合わせて、システム自体を大きく変えた例を2つご紹介します。

ヤフー株式会社:「無制限リモートワーク」

ヤフーでは、2014年から限定的なリモートワーク制度を設けていました。しかし、新型コロナウイルスの感染拡大をきっかけに、2020年2月から、リモートワークの回数制限を廃止しました。

その結果、2020年7月時点で95%の従業員が在宅勤務になり、パフォーマンスへの影響がなかった、もしくは向上したと回答したのは92.6%という高い結果となりました。

また、この結果を受け、同年10月1日にはフレックスタイム勤務のコアタイムの廃止も開始しました。

さらに、副業先としての受け入れを約100名開始。より柔軟な働き方を目指すこととなりました。

「ヤフー、″無制限リモートワーク″で新しい働き方へ」Yahoo!:https://about.yahoo.co.jp/pr/release/2020/07/15a/

リクルートグループ:週休約「3日」制

リクルートグループは、2021年4月から、有給を除いた年間休日を130日から145日に変更しました。1日当たりの労働時間を30分増やすことで総労働時間には変更ありません。これにより、週休2.8日を実現しました。

同社プレスリリースによると、「一人ひとりが働き方を自律的に選べること、働く・休むのメリハリをつけやすいことが特徴です。」とのことです。

増えた分の休日は、副業や勉強、趣味、介護などに充てることが期待されています。

「国内7社統合を機に、1.6万人で新しい働き方を推進 -多様な人材が、より柔軟に、創造性を発揮して働くための人事制度改訂-」RECRUIT:https://www.recruit.co.jp/newsroom/2021/0318_19014.html

4-3.次の課題はメンタルヘルスケア

このように、2020年から2021年は働く個人が自分のライフスタイルについて考え直すきっかけとなりました。これまで育児中の社員などに向けた制度であったリモートワークが、以前と比べ当たり前のものになっています。

しかし、リモートワークの浸透の一方で、「リモート疲れ」「リモート鬱」といった言葉を聞くことが増えているように、従業員のメンタルヘルスケアが新しい課題として挙げられるようになっています。

いくら制度を整えても、従業員への適切なサポートがなければ全体的なパフォーマンスが下がる恐れがありますので、各企業ごとに従業員のケアをできるようにしていくことも大事でしょう。

リモートワークに伴うメンタルヘルスケアの取り組みに関しては、サイボウズ・DeNAの事例が記事になっています。ぜひご覧ください。

https://hrnote.jp/contents/soshiki-hrstudy10-mentalhealth-0316/

5.まとめ

「ワーク・ライフ・バランス」についての理解は深まったでしょうか?

ワークライフバランスには、必ずしも正解があるわけではなく、従業員一人ひとりが自分なりの幸福を追い求めることが大切になっていきます。

心身ともに健康的な暮らしをするために、従業員が働き方を選択できるような制度を作ることが大前提です。

ぜひ、この記事を参考に、自社の制度や取り組みを見直してみてください。