労働基準法により、1日の労働時間の上限は原則8時間と定められています。これを超えて働かせると違法になり、罰則が課せられるリスクもあります。また、残業時間の上限や、36協定の規定など、労働時間にまつわる注意点は数多くあります。この記事では、1日の労働時間は何時間までかを解説します。また、労働時間に関係した気を付けるべきポイントも紹介します。

この記事を読まれている方は、「労働時間の上限を確認しておきたい」という方が多いでしょう。

そのような方のため、いつでも残業時間の上限を確認でき、上限を超えないための残業管理方法も紹介した資料を無料で配布しております。

法律は一度読んだだけではなかなか頭に入りにくいものですが、この資料を手元に置いておけば、「残業の上限時間ってどうなっていたっけ?」という時にすぐ確認することができます。

法律に則った勤怠管理をしたい方は、ぜひ「【2021年法改正】残業管理の法律と効率的な管理方法徹底解説ガイド」をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 1日の労働時間の上限は?

1日の労働時間の上限は、労働基準法により明確に定められています。ここでは、労働時間の定義を説明したうえで、法律に基づく1日の労働時間の上限について詳しく紹介します。

1-1. 労働時間とは?

労働時間とは、「企業の指揮命令下にある状態」のことです。具体的には、「始業から終業までの時間」から「休憩時間」を引いた時間を指します。労働時間によく似た言葉として、勤務時間が挙げられますが。勤務時間とは、従業員の始業時間から終業時間までを指す言葉です。

例)始業9時、終業17時、1時間の休憩がある企業の場合

勤務時間:8時間(9時~17時)

労働時間:勤務時間(8時間)- 休憩時間(1時間)= 7時間

このように、労働時間と勤務時間の意味は異なるので、それぞれの定義を正しく押さえておきましょう。

関連記事:労働時間とは?労働基準法に基づいた上限時間や、休憩時間のルールを解説!

1-2. 所定労働時間と法定労働時間の違い

労働時間は、所定労働時間と法定労働時間の2つに大きく分類することができます。所定労働時間とは、各企業の就業規則により定められた労働時間のことです。一方、法定労働時間とは、労働基準法によって定められた労働時間の上限を意味します。所定労働時間は、原則として法定労働時間より短い時間で設定されます。

関連記事:所定労働時間とは?法定労働時間との違いや残業代計算について解説

1-3. 1日の労働時間の上限は原則8時間

労働基準法第32条によって、労働者に働かせられる労働時間の上限である法定労働時間が決められています。法律に基づく1日の労働時間の上限は、原則として8時間です。これを超えて労働させると、違法になるので注意が必要です。なお、1日の労働時間の上限である8時間には、休憩時間を含まないので正しく理解しておきましょう。

1-4. 週の労働時間の上限は原則40時間

労働基準法では、1日だけでなく、週の労働時間の上限も明確に定めています。法律に基づく週の労働時間の上限は40時間です。つまり、法定労働時間とは、1日8時間と週40時間のいずれかになります。

たとえば、1日8時間を超えてなくても、週6日労働させて、労働時間が40時間を超えると違法になります。一方、週3日の労働で週40時間を超えなくても、1日の労働時間が8時間を超えると、労働基準法に違反することになります。このように、1日だけでなく、週の労働時間の上限も正しく押さえておきましょう。

(労働時間)

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

2. 1日の労働時間が8時間を超える場合は36協定の締結が必要

原則として、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働させることはできません。しかし、突発的な業務が発生し、従業員に1日の労働時間の上限である8時間を超えて働いてもらう必要もあるかもしれません。このような場合、36協定を締結している場合に限り、残業をさせることができます。ここでは、36協定とは何かを説明したうえで、1日の労働時間の上限を超えられるケースについて詳しく紹介します。

2-1. 36協定とは?

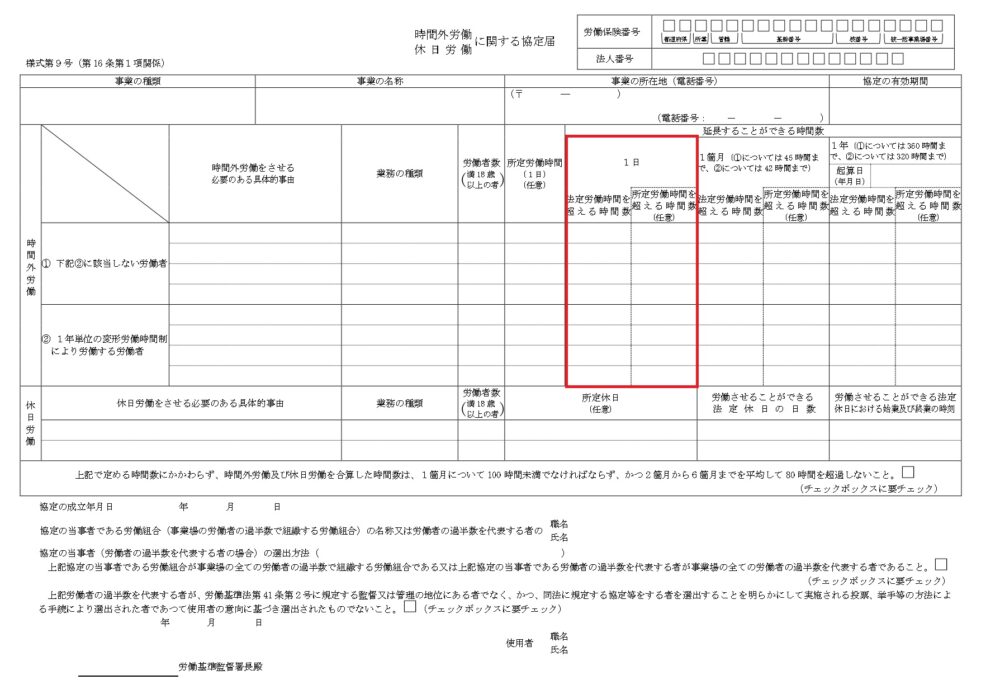

36協定とは「時間外・休日労働に関する協定」のことです。企業と従業員の間で36協定を締結すると、「1日8時間、週40時間」を超える労働をさせることができます。ただし、36協定を締結しただけでは、効力は発生しません。36協定の締結後、期限までに所轄の労働基準監督署に届出をおこなうことで、起算日より36協定が適用されるようになります。

(時間外及び休日の労働)

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!

2-2. 36協定の締結が必要なケース

36協定が必要となるのは、一度でも時間外労働や休日労働が発生する場合です。時間外労働とは、法定労働時間を超えた労働のことです。そのため、所定労働時間を超えるけれど、法定労働時間に収まる残業のみ生じるのであれば、36協定は不要です。

また、休日労働とは、労働基準法第35条で定められた法定休日(週1日もしくは4週4日)に発生する労働のことです。法定休日でなく、所定休日だけに休日出勤が生じるのであれば、36協定の締結は必要ありません。

つまり、法律に基づく1日の労働時間の上限である8時間を超えて労働者を働かせる場合、事前に36協定の締結が必要になります。また、1日の労働時間の上限を超えなくとも、週の労働時間の上限を超えたり、法定休日に労働が発生したりする場合も36協定が必要です。このように、36協定が必要になるケースを正しく押さえておきましょう。

(休日)

第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

2-3. 36協定を締結した場合の労働時間の上限(原則)

36協定を締結したとしても、1日や週の労働時間の上限を超えて、無限に残業させられるわけではありません。36協定を結んだ場合でも、「月45時間・年360時間」が労働時間の上限になります。これを超えて労働させると、違法になるので注意が必要です。

2-4. 特別条項付き36協定を締結した場合の労働時間の上限

特別な理由があって「月45時間・年360時間」を超えて従業員を働かせなければならないケースもあるかもしれません。このような場合、特別条項付き36協定を締結することで、上限を延長させることができます。ただし、次の範囲を遵守することが求められます。

- 時間外労働:年720時間以内

- 時間外労働と休日労働の合計:月100時間未満、2〜6カ月平均80時間以内

- 月45時間を超える時間外労働:年に6回まで

このように、特別条項付き36協定を結んだとしても、時間外労働や休日労働には上限があります。また、臨時的な事情がないのにもかかわらず、一般的な36協定の労働時間の上限を超えて働かせるのも違法になるので注意が必要です。

近年改正された法律であるため、勤怠管理担当者様の中には自社の残業時間が適切なのかどうか気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。当サイトでは、法改正に対応した残業の上限時間についてわかりやすく解説した資料を無料で配布しております。残業時間が法律に則っているのかをすぐ確認できるため、自社の労働時間に問題がないか確認したい方はこちらからダウンロードしてご活用ください。

3. 1日の労働時間の上限の指標となる3つの考え方

1日の労働時間の上限は原則8時間ですが、36協定を締結すれば、1日8時間を超える労働をさせることができます。それでは、実際に1日にどのぐらいの残業をさせられるのでしょうか。ここでは、1日の労働時間の上限の指標となる3つの考え方を紹介します。

1日の労働時間の上限は原則8時間ですが、36協定を締結すれば、1日8時間を超える労働をさせることができます。それでは、実際に1日にどのぐらいの残業をさせられるのでしょうか。ここでは、1日の労働時間の上限の指標となる3つの考え方を紹介します。

3-1. 1日15時間の時間外労働も可能とする考え方

1日の労働時間の上限を定める規定はありますが、1日残業時間の上限を定める規定はありません。そのため、法定労働時間や休憩時間、36協定の規定を守っていれば、理論的には15時間(法定労働時間8時間と休憩時間1時間を合わせた9時間を除いた時間)の時間外労働をさせることもできます。しかし、これはあくまでも理論上の話であり、1日に15時間もの残業をさせると、従業員の健康を害するリスクが高まります。使用者としての自覚や責任を持ち、現場に寄り添った時間外労働の上限数を設定しましょう。

3-2. 36協定に基づく考え方

従業員に時間外労働をさせる場合、36協定の締結が必要です。そのため、実際の1日の時間外労働の上限を36協定に基づいて設定するのが現実的です。36協定における時間外労働の上限は、原則として「月45時間、年360時間以内」です。1カ月の所定労働日数を20日とした場合、1日あたりの残業時間は「45時間÷20日=2.25時間」で2時間15分となります。また、「年360時間」で考えると、1日あたりの残業時間は「360時間÷(20日×12カ月)=1.5時間」で1時間30分となります。

特別条項付き36協定を締結している場合の時間外労働の上限は「月100時間未満、年720時間以内」です。1日あたりの残業時間の上限は、「月100時間」で考えた場合は5時間に、「年720時間」で考えた場合は3時間となります。このような計算から、1日の時間外労働の上限を2~3時間程度に設定している企業が多いようです。なお、36協定届には、1日の時間外労働の上限を記載する必要があります。36協定届の記載内容よりも長い時間外労働をさせると、違法になる可能性もあるので注意が必要です。

3-3. 勤務間インターバルを考慮した考え方

勤務間インターバルとは、退勤時間と翌日の出勤時間との間に一定の休息時間を確保する制度です。国が推奨する休息時間は11時間以上であるため、退勤時間から11時間が経過する前に出勤する従業員がいる場合は、労働時間を見直す必要があるかもしれません。仮に、休息時間を11時間確保する場合、時間外労働の上限は、次の計算式で算出することが可能です。

つまり、1日の労働時間は最大12時間と考えることができます。ただし、勤務間インターバルはあくまでも努力義務であるため、確保できなくても罰則はありません。しかし、1カ月に1日しか残業しない場合でも、その1日で5時間、6時間も残業したとなれば従業員の負担になることは明らかです。もし、休息時間が少ないと感じる場合は、勤務間インターバルの考え方に基づいて時間外労働の時間数を決めるとよいかもしれません。

4. 1日の労働時間と割増賃金の関係

36協定を締結すれば、1日の労働時間の上限を超えて働かせても法律的に問題ありません。ただし、割増賃金を支払う義務が生じます。ここでは、1日の労働時間と割増賃金の関係について詳しく紹介します。

4-1. 法定労働時間を超えた分には割増賃金を支払う

企業は、従業員に法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働をさせた場合は、割増賃金を支払う義務を負います。時間外労働の割増賃金率は、次の表の通りです。

|

割増条件 |

割増率 |

|

時間外労働(法定内残業) |

0% |

|

時間外労働(法定外残業) |

25%以上 |

|

時間外労働(法定外残業60時間超え) |

50%以上 |

割増賃金が発生するのは、あくまでも法定労働時間を超えた場合です。法定労働時間を超えない法定内残業であれば、割増賃金を適用せず、その時間分の基礎賃金を支払えば問題ありません。また、時間外労働が月60時間を超えると、割増率が変わる点にも注意が必要です。

関連記事:割増賃金とは?計算方法や残業60時間超の割増率をわかりやすく解説

4-2. 1日の労働時間に深夜労働が含まれる場合も割増賃金が必要

深夜労働(22時~5時の労働)に対しては25%以上の割増率を適用して、割増賃金を支払わなければなりません。深夜労働が発生した場合、1日の労働時間の上限である8時間を超えなくても、割増賃金を支払う義務があります。また、時間外労働と深夜労働のように、複数の割増労働が重なった場合、割増率を合算して割増賃金を計算しなければならないので注意が必要です。

4-3. 法定休日と所定休日によって支払うべき割増賃金は異なる

企業は、必ず法定休日(週1日もしくは4週4日)を設けなくてはなりません。法定休日だけでは、法定労働時間の条件を満たせないために、所定休日を設定している会社も少なくありません。たとえば、土日休みの場合、土曜日を所定休日、日曜日を法定休日と設定している企業も多いでしょう。

休日出勤をさせる場合、所定休日と法定休日のどちらにさせるかで、割増賃金の適用が変わってきます。所定休日に出勤させる場合、通常の労働日と同様の扱いになるので、法定労働時間を超えた場合に割増賃金が発生します。一方、法定休日に出勤させる場合、強制的に休日労働の割増賃金が適用されます。休日労働の割増率は35%以上と、他の割増労働と比べると割増率は高いです。なお、法定休日の労働時間が、1日の労働時間の上限である8時間を超えても超えなくても、休日労働に該当することになり、時間外労働の割増率は適用されないので注意が必要です。

5. 働き方に応じた1日の労働時間の上限

1日の労働時間の上限は、原則として8時間です。しかし、フレックスタイム制や裁量労働制など、働き方によって1日の労働時間の上限が変わる可能性もあります。ここでは、働き方に応じた1日の労働時間の上限について詳しく紹介します。

5-1. パートやアルバイト

パートやアルバイトで働く人も、労働者に該当するので、労働基準法が適用され、1日の労働時間の上限は原則8時間です。この時間を超えて労働させる場合、36協定の締結が必要です。また、パートやアルバイトを掛け持ちして働いている人も少なくないでしょう。労働基準法第38条により、複数の会社で働いている人は、その労働時間を通算することになります。通算した時間が8時間を超えると違法になる可能性もあります。また、36協定を締結している企業で、1日の労働時間の上限を超えて働いた場合は、後に雇用契約を結んだ企業が割増賃金を支払うことになるので注意しましょう。

(時間計算)

第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

5-2. フレックスタイム制

フレックスタイム制とは、労働者が決められた範囲で、柔軟に始業・終業時間や労働時間を設定して働くことのできる制度を指します。フレックスタイム制を採用する場合、清算期間(上限:3カ月)における法定労働時間の総枠を超えた時間が時間外労働とみなされます。そのため、1日9時間、10時間の労働をしても、時間外労働にならない可能性があります。

ただし、フレックスタイム制を導入する場合、就業規則の整備や、労使協定の締結が必要です。労使協定では、1日の労働時間や清算期間、総労働時間などを定めらなければならないので、フレックスタイム制を採用したからといって上限を超えて無限に働かせられるわけではありません。

関連記事:フレックスタイム制とは?メリット・デメリットなどをわかりやすく解説

5-3. 変形労働時間制

変形労働時間制とは、繁忙期や閑散期の所定労働時間を調節して、一定の期間で見れば、法定労働時間を超えないようにする制度のことです。変形労働時間制を採用すれば、一時的に法定労働時間を超えても問題がなくなります。たとえば、繁忙期の1日の労働時間の上限を10時間、週50時間と設定し、閑散期の1日の労働時間の上限を6時間、週30時間などと設定することが可能です。

ただし、変形労働時間制を導入するには、就業規則の整備や労使協定の締結が必要になります。また、残業代の計算が複雑になるので、勤怠管理や給与計算の見直しも必要です。さらに、変形労働時間制の場合も、時間外労働の上限は設けられており、それを超えて働かせると違法になるので注意しましょう。

関連記事:変形労働時間制とは?残業の考え方や導入方法、注意点をわかりやすく解説

5-4. 裁量労働制

裁量労働制とは、実際の労働時間でなく、事前に決められた時間(みなし労働時間)を働いたものとみなし、賃金が支払われる制度のことです。1日のみなし労働時間が8時間と設定されていれば、1日の労働時間が6時間でも10時間でも、8時間とみなして賃金が計算されます。

このように、裁量労働制を採用すれば、1日の労働時間の上限はなくなります。ただし、みなし労働時間が法定労働時間を超えて設定される場合、36協定の締結や、割増賃金の支給が必要です。また、実労働時間とみなし労働時間が大きく乖離していないかきちんとチェックすることが求められます。さらに、裁量労働制を導入できる職種には限りがあるので注意しましょう。

関連記事:裁量労働制とは?残業代や適用職種をわかりやすく解説

5-5. 個人事業主やフリーランス

個人事業主やフリーランスは、労働者に該当せず、労働基準法は適用されないため、1日の労働時間の上限はありません。ただし、個人事業主・フリーランスでも、企業の指揮命令下で働いている場合、労働者としてみなされる可能性があります。このような場合、労働基準法が適用され、1日の労働時間の上限を超えると違法になる恐れもあるので注意が必要です。

6. 1日の労働時間に関連する気を付けるべきポイント

従業員を労働させる場合、休憩時間や割増賃金などにも注意しなければなりません。ここでは、1日の労働時間に関連した気をつけるべきポイントについて詳しく紹介します。

6-1. 1日の労働時間の上限が適用されない人もいる

1日の労働時間の上限は、労働者すべてに適用されます。ただし、労働基準法第41条に該当する人は、労働時間や休憩時間、休日の規定が適用されなくなります。たとえば、管理監督者に当てはまる人は、1日の労働時間の上限は適用されません。そのため、36協定を締結しなくとも、管理監督者には時間に関係なく、残業や休日出勤をさせることが可能です。ただし、労働時間の把握義務はあるので、勤怠管理は適切におこなう必要があります。また、深夜労働の規定は適用されるため、夜勤が発生した場合は、正しく割増賃金を支払いましょう。

(労働時間等に関する規定の適用除外)

第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

6-2. 1日の労働時間が6時間を超えると休憩時間の付与義務が生じる

1日の労働時間が6時間を超える場合、労働者に休憩時間を付与しなくてはなりません。なお、休憩時間は労働時間が6時間を超えた場合にはじめて発生するので、労働時間が6時間ちょうどの場合は休憩時間を付与しなくても問題ありません。労働基準法第34条により、1日の労働時間が6時間を超えて8時間以内の場合、企業は少なくとも45分の休憩時間を与える必要があります。

また、1日の労働時間が8時間を超える場合、企業は少なくとも1時間の休憩時間を与えなければなりません。労働基準法で定められているのは「8時間超えまで」なので、それ以降の労働時間に対する休憩時間の付与は義務付けられていません。つまり、1日11時間労働の場合でも、1時間の休憩時間さえ与えていれば、労働基準法違反ではないということになります。

(休憩)

第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

関連記事:6時間労働の休憩時間は何分?付与時のルールや労働時間管理の効率化について解説!

6-3. 労働基準法に違反すると罰則がある

労働基準法で定められている1日の労働時間の上限や、36協定の時間外労働・休日労働の上限、割増賃金の支払義務、休憩時間の付与義務などに違反すると、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」といった罰則が課せられる恐れがあります。また、厚生労働省のホームページに労働基準法に違反したとして、企業名が公表されるリスクもあります。このような罰則を受けないためにも、正しく労働時間を管理することが大切です。

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一 (省略)、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、(省略)の規定に違反した者

(省略)

7. 1日の労働時間の管理を効率化するツール

労働基準法に違反しないためにも、1日の労働時間を適切に管理する必要があります。ここでは、1日の労働時間の管理を効率化するツールについて詳しく紹介します。

7-1. WEB上の計算ツール

インターネット上には、労働時間を管理するための計算ツールがあります。無料で使用できるツールも多く、コストの負担を減らして、1日の労働時間を計算することが可能です。ただし、毎回人の手で所定労働時間や実労働時間を入力しなければならず、従業員数が多い企業の場合、時間や手間がかかります。また、法律にきちんと対応しているかどうかまでは保障されていないことも多く、信用性に欠ける可能性もあります。従業員数が少なく、シンプルな勤怠制度を導入しているのであれば、WEB上の計算ツールを使用しても問題ないかもしれません。

7-2. エクセルやスプレッドシート

Excelやスプレッドシートなどの表計算ツールを使用することで、労働時間の計算を自動化して効率よく管理することができます。Excelやスプレッドシートであれば、コストの負担が少なく、ツールの操作に慣れている従業員も多いため、スムーズに導入・運用することが可能です。また、インターネット上には労働時間を計算するためのExcel・スプレッドシートの無料テンプレートもあるので、それをカスタマイズすることで素早く自社にあった労働時間計算ツールを作成することができます。

ただし、Excelやスプレッドシートなどの表計算ソフトで労働時間を管理する場合、基本的に人の手で1日の労働時間を入力しなければなりません。そのため、人的ミスが発生する可能性があります。また、法改正などがあった場合に、関数やマクロを組み直さなければならず、時間や手間がかかる恐れもあります。まずはExcelやスプレッドシートなどの表計算ツールで労働時間を管理するのが効率的かどうかチェックしてみましょう。

7-3. 勤怠管理システム

WEB上の計算ツールやExcel・スプレッドシートなどの表計算ソフトで労働時間を管理するのが難しい場合、勤怠管理システムの導入を検討してみるのも一つの手です。勤怠管理システムを導入すれば、ICカードや生体認証などの打刻方法と、1日や週などの労働時間の上限を設定するだけで、自動で労働時間を管理することができます。

ただし、勤怠管理システムには、さまざまな種類があります。また、コストもかかります。料金や機能、使いやすさ、セキュリティ、サポートなど、あらゆる観点から複数のツールを比較し、自社のニーズにあった勤怠管理システムを選定することが大切です。

8. 1日の労働時間を適正に管理して働きやすい職場づくりを!

1日の労働時間の上限は原則8時間です。この時間を超えて働かせる場合、36協定の締結や割増賃金の支給が必要です。また、労働基準法では、1日だけでなく週の労働時間の上限や、休憩時間、休日などの規定もあります。労働基準法に違反すると、懲役や罰金といったペナルティが課せられる恐れがあります。労働時間を効率よく管理するためにも、勤怠管理システムの導入を検討してみましょう。