裁量労働制とは、実労働時間でなく、みなし労働時間に基づき賃金を計算する制度のことです。2024年4月から制度の改正がおこなわれています。この記事では、裁量労働制の適用職種や制度改正のポイントを簡単にわかりやすく解説します。また、労働基準法に基づく裁量労働制の残業や休日出勤、割増賃金、休憩時間の取り扱いも紹介します。

労働基準法の改正によって、裁量労働制とは別にフレックスタイム制の清算期間が延長されるなど、近年柔軟な働き方を導入しやすい体制が確立されてきました。

実際にフレックスタイム制や裁量労働制など、柔軟な働き方を導入した企業も増えているのではないでしょうか? しかし、出勤・退勤時間が従業員によって異なるため、今までよりも勤怠管理が複雑になってしまう傾向が見られます。

そこで今回は「働き方改革に対応した勤怠管理対策BOOK」をご用意しました。 柔軟な働き方を導入しつつ、勤怠管理を効率的おこなうためにもぜひご覧ください!

目次

1. 裁量労働制とは?

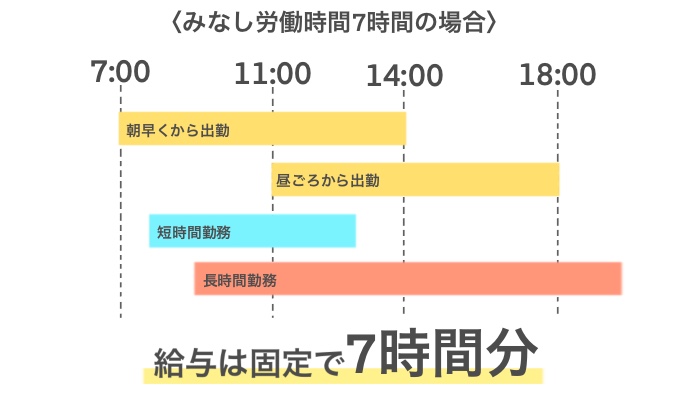

裁量労働制とは、みなし労働時間制の一種で「実際の労働時間に対してではなく、労使協定ないし労使委員会によって定めたみなし労働時間分の給与を支払うことで、労働時間を労働者の裁量に委ねる労働時間制度」です。たとえば、1日のみなし労働時間を7時間と設定している場合、労働時間が1日5時間、1日9時間でも、7時間として扱われます。また、労働時間の適正な把握義務はありますが、従業員の好きなタイミングに出社・退社することが可能です。ここからは、裁量労働制の目的について詳しく紹介します。

1-1. 裁量労働制の目的

裁量労働制を導入する目的は、業務の遂行の手段や時間配分などを使用者が具体的に指示することが困難な状況において、働く時間やスケジュールを従業員の裁量に委ねることで、より創造的で生産性の高い働き方を実現することです。一日の所定労働時間が決められている場合、従業員が働く時間やスケジュールを自分で決めることは難しいです。

たとえば、システムの開発者であれば、システムのリリース前やトラブル発生時に大幅に工数がかかるため、所定労働時間内では対応が間に合わない可能性があります。そのため、新製品の研究開発や事業運営に関わる企画立案などの職種では、通常の労働時間制度だと自分のペースで働くことができず、生産性が低下する恐れがあります。

このように効率が悪くなることを避けるために、労働者に始業時刻や終業時刻を含めた労働時間の管理を委ねる方法が裁量労働制です。従業員に時間管理を委ねることで、労働環境の自由度や生産性も高まると考えられています。

2. 裁量労働制の適用対象となる業務や職種

裁量労働制を採用できる業種は決められています。裁量労働制には「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」の2種類があります。ここでは、それぞれの適用対象となる業務や職種について詳しく紹介します。

2-1. 専門業務型裁量労働制

専門業務型裁量労働制とは、仕事の特性から業務の遂行の手段や時間配分の決定を労働者の裁量に委ねることが求められる業種に採用される裁量労働制の制度の一つです。次の20の業務・職種において専門業務型裁量労働制を採用することができます。

- 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務

- 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。7.において同じ。)の分析又は設計の業務

- 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第28号に規定する放送番組(以下「放送番組」という。)の制作のための取材若しくは編集の業務

- 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務

- 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務

- 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)

- 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)

- 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)

- ゲーム用ソフトウェアの創作の業務

- 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)

- 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務

- 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)

- 銀行又は証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査又は分析及びこれに基づく合併及び買収に関する考案及び助言の業務(いわゆるM&Aアドバイザーの業務)

- 公認会計士の業務

- 弁護士の業務

- 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務

- 不動産鑑定士の業務

- 弁理士の業務

- 税理士の業務

- 中小企業診断士の業務

なお、制度改正により、2024年4月から「13.」の太字で記載された業種が追加されています。

2-2. 企画業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制とは、事業の企画・立案、調査・分析をおこなう創造的な能力が求められる労働者に適用される裁量労働制の制度の一つです。ただし、ホワイトカラーとよばれる業務のすべてが該当するわけではなく、次の4つの要件のいずれもを満たす業務の中で、具体的な範囲を定める必要があります。

- 業務が所属する事業場の事業の運営に関するものであること(例えば対象事業場の属する企業等に係る事業の運営に影響を及ぼすもの、事業場独自の事業戦略に関するものなど)

- 企画、立案、調査及び分析の業務であること

- 業務遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があると、業務の性質に照らして客観的に判断される業務であること

- 業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、使用者が具体的な指示をしないこととする業務であること

このように、裁量労働制を適用できる業種は限定されており、どのような企業でも導入できるわけではないので注意が必要です。

関連記事:裁量労働制が適用される職種について専門業務型や企画業務型の関係と併せて解説

3. 裁量労働制の導入方法

裁量労働制を導入する場合、労使協定など、さまざまな手順を踏む必要があります。また、令和6(2024)年4月からの制度改正により変更があった部分もあります。ここでは、裁量労働制の導入方法について詳しく紹介します。

3-1. 専門業務型裁量労働制の導入手順

専門業務型裁量労働制を導入する場合、次のような手順で手続きをおこないます。

- 労使協定を締結する

- 所轄の労働基準監督署に協定を届け出る

- 対象労働者の同意を得る

- 制度の運用を開始する

専門業務型裁量労働制を導入する際、まず下記の内容について労使間で協議し、労使協定を締結する必要があります。

1. 制度の対象とする業務

2. 労働時間としてみなす時間(みなし労働時間)

3. 対象業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関し、使用者が対象労働者に具体的な指示をしないこと

4. 対象労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置

5. 対象労働者からの苦情の処理のため実施する措置

6. 制度の適用に当たって労働者本人の同意を得ること

7. 制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしないこと

8. 制度の適用に関する同意の撤回の手続

9. 労使協定の有効期間

10. 労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、同意及び同意の撤回の労働者ごとの記録を協定の有効期間中及びその期間満了後5年間(当面の間は3年間)保存すること

制度改正により、2024年4月から「6.」「7.」「8.」「10.」の太字で記載された事項が追加されています。2024年4月以降は、制度の適用に関する対象労働者の同意とその撤回に関して定められるようになっている点に注意が必要です。労使協定を締結した後は、所轄の労働基準監督署に協定届を提出しましょう。その後、対象労働者に内容を周知し、同意を得たうえで、制度の運用を開始します。なお、制度の導入にあわせて、労働契約書や就業規則の変更も必要になるので気を付けましょう。

3-2. 企画業務型裁量労働制の導入手順

企画業務型裁量労働制を導入する場合、次のような手順で手続きをおこないます。

- 労使委員会を設置する

- 労使委員会で決議を実施する

- 所轄の労働基準監督署に決議の内容を届け出る

- 対象労働者の同意を得る

- 制度の運用を開始する

労使委員会を設置した後に、運営のルールとなる「運営規程」を定める必要があります。運営規程には、次のような事項を定めなければなりません。

1. 労使委員会の招集に関する事項

2. 労使委員会の定足数に関する事項

3. 労使委員会の議事に関する事項

4. 対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容の使用者からの説明に関する事項

5. 制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項

6. 開催頻度を6か月以内ごとに1回とすること

7. その他労使委員会の運営について必要な事項

制度改正により、2024年4月から「4.」「5.」「6.」の太字で記載された事項についても運営規程に定めるよう求められています。これまでは労使委員会の開催頻度に関する定めはなくても問題ありませんでしたが、2024年4月以降は、6カ月以内に1回開催することが要求されています。労使委員会の設置および運営規程の作成が完了したら、下記の内容について労使委員会で決議をおこないます。

1. 制度の対象とする業務

2. 対象労働者の範囲

3. 労働時間としてみなす時間(みなし労働時間)

4. 対象労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置

5. 対象労働者からの苦情の処理のため実施する措置

6. 制度の適用に当たって労働者本人の同意を得ること

7. 制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしないこと

8. 制度の適用に関する同意の撤回の手続

9. 対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行うこと

10. 労使委員会の決議の有効期間

11. 労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、苦情処理措置の実施状況、同意及び同意の撤回の労働者ごとの記録を決議の有効期間中及びその期間満了後5年間(当面の間は3年間)保存すること

制度改正により、2024年4月から「8.」「9.」「11.」の太字で記載された事項が追加されています。なお、企画業務型裁量労働制では、これまでにおいても同意に関する記録の保存について定められているので確認しておきましょう。

労使委員会で決議した内容は、所定様式に従い所轄の労働基準監督署に届け出ることが必要です。その後、対象労働者に内容を周知し、同意を得たうえで、制度の運用を開始します。なお、2024年4月の制度改正により、定期報告の頻度にも変更があります。定期報告のタイミングは、労使委員会による決議の有効期間の始期から起算し、初回が6カ月以内に1回、その後が1年以内ごとに1回となります。

3-3. 2024年4月からの裁量労働制における改正のポイント

2024年4月の制度改正により、労使協定の締結や労使委員会の決議などにおいて変更点があります。また、健康・福祉確保措置に関する制度改正もおこなわれています。裁量労働制を適用する労働者の労働環境や健康状態を守るため、一定の労働時間を超えた場合、制度の適用を解除するといった労働時間の上限措置を実施することが望ましいとされています。2024年4月からの制度改正について正しく理解するため、「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針など」をきちんと確認しておきましょう。

4. 裁量労働制と混同されやすい制度との違い

裁量労働制の「出退勤時間が自由」「みなし労働時間」といった特徴から混同されてしまいがちな制度もあります。ここでは、裁量労働制と混同されやすい制度との違いについて詳しく紹介します。

4-1. フレックスタイム制との違い

フレックスタイム制とは、あらかじめ清算期間に基づき総労働時間を定め、その範囲で労働者が自由に始業時間や終業時間などの働く時間を決められる制度のことです。裁量労働制とフレックスタイム制は、どちらも従業員の裁量で働く時間を設定できる点で共通しています。

しかし、フレックスタイム制の場合、コアタイムが設定されていれば、その時間は必ず勤務していなければなりません。また、フレックスタイム制では所定労働時間が定められているので、その時間を勤務しなければ、賃金控除されてしまう可能性があります。一方、清算期間でみて所定労働時間を超えて働いていれば残業代が発生することになります。

このように、裁量労働制とフレックスタイム制は、労働時間や賃金の計算において違いがあります。また、採用できる業種にも違いがあるのできちんとチェックしておきましょう。

関連記事:裁量労働制とフレックスタイム制の違いとメリット・デメリットを解説

4-2. 変形労働時間制との違い

変形労働時間制とは、繁忙期と閑散期がある場合に、一時的に所定労働時間を長くしたり、短くしたりして労働時間を調整できる制度のことです。裁量労働制と変形労働時間制は、日ごとや時期によって労働時間を変えられる点で共通しています。

しかし、変形労働時間制では、所定労働時間を超えた場合、残業代が発生します。ただし、一時的に労働時間を1日9時間、10時間のように、法定労働時間を超えて設定しても違法になりません。一方、裁量労働制の場合、みなし労働時間を法定労働時間を超えて設定することは原則できません。それでも、1日の実労働時間が9時間、10時間になったとしても残業代を支払いは不要です。このように、裁量労働制と変形労働時間制では、実労働時間や残業代の考え方において違いがあります。

4-3. 事業場外みなし労働時間制の違い

事業場外みなし労働時間制とは、会社の外で働く営業マンや出張の多い従業員など、労働時間の把握が困難な労働者に適用できるみなし労働時間制度の一つです。裁量労働制と事業場外みなし労働時間制は、どちらもみなし労働時間制度に含まれる点で共通しています。そのため、みなし労働時間に基づき賃金がいずれも計算されます。

しかし、適用できる業種において違いがあります。また、事業場外みなし労働時間制では、法定労働時間を超えることが見込まれる業務に対しては、それを含めてみなし労働時間を設定しなければなりません。このように、事業場外みなし労働時間制と裁量労働制は同じ制度でなく、適用職種やみなし労働時間の設定の仕方に違いがあるので注意しましょう。

関連記事:事業場外みなし労働時間制とは?メリットとデメリット、適用要件を解説!

4-4. みなし残業制度との違い

みなし残業制度とは、固定残業制度ともよばれ、見込まれる残業時間に対する賃金をあらかじめ給与に含めておく制度のことです。裁量労働制とみなし残業制度は、実労働時間が定められた時間より短くても契約で決められた賃金が支給される点で共通しています。

しかし、みなし残業制度の場合、固定残業時間を超えて残業したのであれば、超過分に対しても残業代を上乗せして支給しなければなりません。一方、裁量労働制の場合、みなし労働時間を超えて残業したとしても、残業代の支給は不要です。このように、裁量労働制とみなし残業制度は、残業代の考え方に大きな違いがあります。

4-5. 高度プロフェッショナル制度との違い

高度プロフェッショナル制度とは、高度な専門知識があり、一定水準(1,075万円)以上の年収要件を満たす労働者に対して、労働基準法に定められた労働時間や休日、割増賃金などの規定を適用しない制度です。具体的な職種としては、トレーダーや証券アナリスト、ファンドマネージャー、コンサルタント、ディーラー、研究開発職従事者などが挙げられます。

裁量労働制と高度プロフェッショナル制度は、どちらも適用できる職種が決められている点で共通しています。しかし、高度プロフェッショナル制度の場合、深夜労働や休日労働などの割増賃金も不要になります。このように、裁量労働制と高度プロフェッショナル制度では、労働基準法の適用において大きな違いがあります。

当サイトでは、類似制度のフレックスタイム制との違いや裁量労働制の導入ステップなどを、図を用いてわかりやすく解説した資料を無料で配布しております。導入検討中のご担当者様は、こちらから「裁量労働制を実現するための制度解説BOOK」をダウンロードしてご確認ください。

5. 裁量労働制を導入するメリット(企業側)

裁量労働制を導入することで、企業はさまざまなメリットが得られます。ここでは、企業側の裁量労働制を導入するメリットについて詳しく紹介します。

5-1. 人件費の予測がしやすくなる

裁量労働制の場合、実労働時間ではなく、みなし労働時間で賃金計算をおこなうので、人件費が予測しやすくなります。また、残業代計算の手間がなくなることで、人事担当者の負担が軽減されます。ただし、深夜労働や休日労働などの割増賃金を計算しなければならないケースもあるので注意が必要です。

5-2. 生産性が向上する

裁量労働制では1日の労働時間が4時間でも、10時間でも、みなし労働時間で賃金が計算されます。そのため、従業員は効率を重視して仕事をするようになります。少ない時間で成果が出せれば、それだけコストの負担が減り、会社全体の生産性は向上します。また、クリエイティブな業務や専門性の高い業務の場合、労働時間の予測が難しい傾向にあります。みなし労働時間を設定して労働することで、実労働時間に縛られず、余裕をもって働けるため、よりよいアイデアが生み出しやすくもなります。

5-3. 優秀な人材の確保につながる

裁量労働制では、自分の能力に応じて柔軟に時間を使いながら働くことが可能です。効率よく仕事をし、成果を出せる人にとっては働きやすい環境であり、裁量労働制を導入している企業で働きたいと思う人も少なくないでしょう。近年では年功序列よりも成果主義が重視させる傾向にあるので、優秀な人材を確保するため、裁量労働制を導入してみるのも一つの手です。

6. 裁量労働制を導入するデメリット(企業側)

裁量労働制には、メリットだけでなく、デメリットもあります。ここでは、企業側の裁量労働制を導入するデメリットについて詳しく紹介します。

6-1. 労働災害につながる恐れがある

裁量労働制ではみなし労働時間で管理するため、長時間労働が発生しやすくもなります。実労働時間とみなし労働時間に大きな乖離があると、健康被害や過労死など、労働災害につながる恐れがあります。まずは裁量労働制を導入すべきかどうか事前に確認することが大切です。また、裁量労働制を採用している従業員の労働時間も適正に把握し、あまりに実労働時間が長い場合には、裁量労働制から通常の勤務に戻すことも検討しましょう。

6-2. 導入・運用に手間がかかる

裁量労働制を導入する場合、労使協定の締結や、労使委員会の設置、労働基準監督署への届出など、手続きに手間がかかります。また、2024年4月に改正があったように、定期的に制度の見直しも必要になります。裁量労働制の導入後も、深夜労働や休日労働など、適切に勤怠管理をしたうえで給与計算をおこなわなければならず、運用にも時間や手間がかかります。正しい方法で裁量労働制を導入・運用しなければ、労働基準法違反となり、罰則が課せられるリスクもあります。裁量労働制を導入する場合、法律に則り正しく手続きをおこなうようにしましょう。

6-3. チームでの仕事には向いていない

裁量労働制を導入した場合、従業員は自分のペースで仕事ができるようになります。しかし、チームで密に連携を取りながらする業務の場合、会議の調整などがしにくくなり、かえって生産性が低下する恐れもあります。裁量労働制を導入できる業種が決まっているように、裁量労働制には向き・不向きがあります。裁量労働制を導入する際は、その仕事が本当に裁量労働制に向いているかどうかをチェックしましょう。

7. 裁量労働制を導入するメリット(労働者側)

裁量労働制を導入することで、企業だけでなく、労働者にもメリットがあります。ここでは、労働者側の裁量労働制を導入するメリットについて詳しく紹介します。

裁量労働制を導入することで、企業だけでなく、労働者にもメリットがあります。ここでは、労働者側の裁量労働制を導入するメリットについて詳しく紹介します。

7-1. 自由な働き方を実現できる

裁量労働制では所定労働時間の縛りがないため、自分のライフスタイルにあわせて仕事を進めることができます。たとえば、子どもの送り迎えにも柔軟に対応しながら働きたい人や、親の介護の時間も作りたい人などには、通常の勤務よりも裁量労働制のほうが向いている可能性があります。裁量労働制により、自由な働き方ができるようになり、ワークライフバランスを実現することが可能です。

7-2. 労働時間を短くできる

裁量労働制では時間的な制約を設けない分、きちんと成果をあげることが求められます。人によってはプレッシャーを感じるかもしれませんが、自分の裁量でやるからこそ生まれる責任感や自己効力感を感じながら業務に臨むことができます。また、効率よく仕事ができれば、労働時間を短くしても給与が変わらなくなります。このように、自分の能力を活かして働きたい人には、裁量労働制が向いているかもしれません。

8. 裁量労働制を導入するデメリット(労働者側)

裁量労働制を導入する場合、労働者にもデメリットが生じる可能性があります。ここでは、労働者側の裁量労働制を導入するデメリットについて詳しく紹介します。

8-1. 自己管理ができないと長時間労働に陥ることもある

裁量労働制を採用することで、時間に縛られず、仕事ができるようになります。しかし、その分成果が求められます。仕事の効率を考えず、業務をしていると、みなし労働時間よりも実労働時間のほうが長くなり、長時間労働につながる可能性があります。裁量労働制のなかで成果を上げるには自らPDCAを回して高い自己管理能力を身に付けることが大切です。

8-2. 残業代が発生しない

裁量労働制ではみなし労働時間で賃金計算されるため、原則として残業代が発生しません。実労働時間とみなし労働時間が大きく乖離している場合、労働時間に見合った給与が支払われない恐れがあります。また、裁量労働制が導入されていることを理由に、使用者から無理な依頼を受ける可能性もあります。

このように、裁量労働制はみなし労働時間を基に賃金が計算されることから、不当な働き方をさせられるリスクもあります。労働者が裁量労働制に不審を感じたら、周囲に相談してみることが大切です。また、法律を確認するなど、違法な裁量労働制が導入されていないかもチェックしてみましょう。

9. 裁量労働制における残業代や割増賃金

ここでは、裁量労働制と残業代の関係について解説します。

9-1. みなし労働時間が法定労働時間を超える場合

裁量労働制では、事前にみなし労働時間を設定します。みなし労働時間が法定労働時間(1日8時間、週40時間)以内であれば、残業代は発生しません。ただし、1日のみなし労働時間を9時間に設定するなど、法定労働時間を超えてみなし労働時間が設定される場合、その分の残業代が発生します。この場合、時間外労働の割増賃金も生じるため、割増率25%以上を掛けて残業代を計算する必要があります。

9-2. 深夜労働をする場合

裁量労働制を導入していても、深夜労働(22時〜翌朝5時)には割増賃金を支払う必要があります。深夜労働の割増率は25%以上です。

9-3. 所定休日に出勤する場合

土日休みで、1日のみなし労働時間を8時間と設定している場合、法定労働時間を超えないため、原則として残業代は発生しません。しかし、土曜日を所定休日、日曜日を法定休日を設定していて、所定休日に出勤した場合、残業代が発生します。

たとえば、所定休日に6時間労働したとします。この場合、みなし労働時間分(8時間分)の残業代が支払われるか、6時間分の残業代が支払われるかは、労使協定によります。労使協定で所定休日における定めがない場合、実労働時間分の残業代を支払うのが一般的です。また、法定労働時間を超えている場合は時間外労働の割増賃金も適用する必要があります。

9-4. 法定休日に出勤する場合

裁量労働制であっても、法定休日に出勤する場合、休日労働の扱いになります。休日労働の割増率は35%以上です。休日労働と深夜労働が重なるケースもあります。そのような場合、割増率60%(= 25% + 35%)以上を適用して割増賃金を支払う必要があります。なお、休日労働と時間外労働の時間数は区別して考えるため、休日労働と時間外労働が重複するケースはありません。

関連記事:裁量労働制は残業代が出ない?計算方法や休日出勤・深夜労働についてわかりやすく解説!

9-5. 【ポイント】時間外労働や休日労働が発生する場合は36協定の締結が必要

裁量労働制は労働時間が長くても短くても、実際に働いた時間に関係なく、契約した労働時間分を働いたことにする制度です。しかし、裁量労働制だからといって、法定労働時間を自由に超えてはいけません。また、法定休日に出勤させることも原則禁止です。もしも時間外労働や休日労働が発生するのであれば、あらかじめ36協定の締結が必要です。36協定を結んだだけでは効力は生じません。36協定を締結後、期限までに所轄の労働基準監督署に正しく届け出ることで、効力が発生するようになります。

関連記事:裁量労働制に36協定の締結は必要?書き方や注意点を詳しく解説

10. 裁量労働制に関するよくある質問

ここでは、裁量労働制に関するよくある質問への回答を紹介します。

10-1. 裁量労働制を採用する場合も休憩時間の確保が必要?

裁量労働制であっても、労働基準法第34条の休憩時間の規定が適用されます。労働時間が6時間超え8時間以内であれば45分以上、労働時間が8時間超えであれば1時間以上の休憩時間の付与が必要です。

なお、裁量労働制の場合、みなし労働時間に基づき休憩時間を考えます。みなし労働時間を8時間と設定しているのであれば、最低でも45分以上の休憩を与えなければなりません。たとえ実労働時間が5時間であっても、みなし労働時間を基準にして休憩時間の設定をおこないます。

(休憩)

第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。(省略)

関連記事:労働時間に休憩は含む?休憩時間の計算方法やルールを解説

10-2. 違法な裁量労働制を導入した場合どのような罰則がある?

裁量労働制の場合も、労働基準法に則り、管理をおこなわなければなりません。割増賃金を支給しなかったり、36協定を結ばず時間外労働や休日労働をさせたりした場合、労働基準法に基づき罰則が課せられる恐れがあります。裁量労働制の導入・運用において、労働基準法に違反した場合、6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金のペナルティを受ける可能性があります。また、労働基準法に違反した会社として、企業名が厚生労働省のホームページに公表されるリスクもあるので、正しく勤怠管理や給与計算をおこないましょう。

11. 裁量労働制の仕組みを正しく把握しよう!

裁量労働制を導入することで、みなし労働時間を基に賃金計算がされるため、労務管理の負担を軽減することができます。また、成果を重視する従業員にとっては、労働時間を短くできる可能性もあります。ただし、裁量労働制だからといって、実労働時間とみなし労働時間に大きな乖離があるのは違法につながる恐れがあります。また、残業代や割増賃金も発生する可能性が全くないわけではありません。裁量労働制の仕組みを理解し、正しい方法で制度を導入・運用しましょう。