2019年における労働基準法の改正によって、年に10日以上の有給休暇が付与された従業員には、年に5日確実に取得させることが義務化されました。大企業はもちろん、中小企業も必要な対応を取らなければなりません。

2019年における労働基準法の改正によって、年に10日以上の有給休暇が付与された従業員には、年に5日確実に取得させることが義務化されました。大企業はもちろん、中小企業も必要な対応を取らなければなりません。

本記事では、法改正によって中小企業が取るべき対応について詳しく解説します。

関連記事:有給休暇の基本的なところや発生要件・計算方法を解説

2019年4月より有給休暇の年5日取得が義務化されました。

しかし、以下のような人事担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

・有給の取得が義務化されたのは知っているが、特に細かい社内ルールを設けて管理はしていなかった…

・どうやって有給を管理していけば違法にならないのかよくわかっていない…

・そもそも義務化の内容について細かいルールを知らない…

そのような人事担当者様に向け、当サイトでは年次有給休暇の義務化についてまとめた資料を無料で配布しております。

この資料では、有給休暇を含め働き方改革によって改正された労働基準法の内容と、それに対して行うべき管理をまとめていますので、社内の勤怠管理に問題がないか確認する際にぜひご利用ください。

目次

1. 有給休暇の年5日取得義務化とは

有給休暇の年5日取得義務化とは、労働基準法の改正により、年に10日以上有給休暇が付与された従業員に有給休暇を取得させることを義務付けた制度です。

有給休暇の年5日取得義務化とは、労働基準法の改正により、年に10日以上有給休暇が付与された従業員に有給休暇を取得させることを義務付けた制度です。

これによって企業は、従業員の有給休暇取得状況を管理簿に記録し、対象の従業員に1年間で5日間の有給休暇を確実に取得させなければならなくなりました。

関連記事:年5日の年次有給休暇を正しく取得させるための注意点・ポイントをおさらい

1-1. 有給休暇取得義務化の背景

これまで有給休暇の取得方法としては、

の2つの方式が基本的なものでした。

しかし、日本では職場内での人間関係から「休みを取りたい」と言い出しにくい環境が生まれてしまいがちです。

そのため、有給休暇の取得率はずっと低い状態のままで、2020年に政府が目標としている70%を大きく下回っています(2019年の取得率は56.3%)。

制度として有給休暇があったとしても、実際に取得されなければ意味が無いため、今回の働き方改革による法改正がおこなわれました。

1-2. 有給休暇の年5日取得はいつから義務化?中小企業への猶予は?

有給休暇義務化は2019年4月からすでに施行されています。この法令には猶予期間が設けられていないため、大企業・中小企業にかかわらずすべての企業が対象となります。

なお、法令に違反した場合、罰則がいつどのように科されるか明確にされてはいませんが、法令通りに有給休暇を取得させていれば何も問題はありません。

もし、年5日の有給休暇を取得できていない従業員がいる場合は早急に取得させ、全従業員が有給休暇を取得できる環境づくりを推進しましょう。

関連記事:年5日の有給休暇取得が義務に!労働基準法違反にならないために企業がすべき対応方法とは

1-3. 有給休暇年5日取得義務化の対象者

有給休暇5日取得の対象となるのは正社員だけではありません。パートやアルバイトとして働いている人も含まれるため、従業員の有給休暇管理を正しくおこなう必要があります。

なお、一般的に5日の取得義務の対象者となるのは以下の4つのパターンです。

- 入社後6カ月が経過している正社員、またはフルタイムの契約社員

- 入社後6カ月が経過している週30時間以上勤務のパートタイマー

- 入社後3年半以上経過している週4日出勤のパートタイマー

- 入社後5年半以上経過している週3日出勤のパートタイマー

なお、週2日勤務のパートタイマーの場合は、有給休暇の付与条件により、10日以上の有給休暇が付与されることがないので、取得義務の対象外となります。

また、年10日以上の有給休暇を付与した時点で義務化の対象となります。保有日数ではなく、付与日数で判断することに注意が必要です。

2. 有給休暇の年5日取得義務化によって中小企業で発生する問題

本章では、有給休暇取得の義務化によって中小企業で発生しやすい問題とその解決策をまとめましたので、参考にしてみてください。

本章では、有給休暇取得の義務化によって中小企業で発生しやすい問題とその解決策をまとめましたので、参考にしてみてください。

2-1. 人手不足が加速する

年5日間の有給休暇取得義務が発生したことによって、今まで有給休暇を取得する従業員が少なかった企業では、従業員の有給休暇取得により人手不足が加速する可能性があります。

解決策としては、従業員が有給休暇を取得しても業務が回る体制づくりをすることが挙げられます。たとえば、誰かが休んでも出勤している他の従業員が補えるような人員配置をすることが大切です。また、会社全体や部署・グループ単位で業務を一斉に止めて、休みを導入するのも一つの手です。

2-2. 人事担当者の業務が増える

年5日間の有給休暇取得義務が発生したことによって、今まで以上に有給休暇の取得状況を綿密に管理することが必要になりました。そのため、有給休暇を管理する人事担当者の業務が煩雑になります。

有給休暇を紙で管理している場合、有給休暇の申請の度に申請書を確認し、捺印して承認するようなフローを従業員の人数分おこなわなくてはなりません。解決策としては、勤怠管理システムを導入することが挙げられます。従業員がオンライン上で申請したものをボタン一つで承認することで面倒な手間を省くことができます。

2-3. 計画的に有給休暇を取得させる必要がある

年5日間の有給休暇取得義務が生じたことにより、従業員が有給休暇を計画的に取得できているかを確認し、取得できていない従業員が出ないように管理しなくてはなりません。従業員が多ければ多いほど、一人ひとりの有給休暇取得状況を把握するために膨大な業務量が発生します。

一斉に取得させる計画年休を導入すれば、管理の煩雑さを軽減することが可能です。しかし、計画年休以外の有休管理は引き続き必要になります。

有給休暇の管理を効率化したい場合は、勤怠管理システムを導入するのがおすすめです。有給休暇の取得状況や残日数を自動で算出して知らせる機能がある勤怠管理システムを使えば、管理者がいちいち従業員の取得状況を確認する必要がありません。

3. 有給休暇の年5日取得義務化に対して中小企業が取るべき対応

有給休暇の取得義務化によって中小企業が取るべき対応は、基本的には大企業と同じです。有給休暇の管理担当者はしっかりと法対応できているかどうかを確認しましょう。ここでは、有給休暇の年5日取得義務化によって中小企業が取るべき対応について詳しく紹介します。

有給休暇の取得義務化によって中小企業が取るべき対応は、基本的には大企業と同じです。有給休暇の管理担当者はしっかりと法対応できているかどうかを確認しましょう。ここでは、有給休暇の年5日取得義務化によって中小企業が取るべき対応について詳しく紹介します。

3-1. 従業員一人ひとりの有給管理簿を作成・保管する

企業には、年に10日以上有給休暇が付与された従業員一人ひとりの有給管理簿を作成する義務があります。これは5日の有給休暇を確実に取得させるためのルールです。有給管理簿には基準日、日数、時季(有給休暇を取得した日)を必ず記載しなければなりません。この3つの必須項目が記載されていれば良いため、管理や保管方法は紙・エクセル・管理システムなどから企業が自由に選ぶことができます。

なお、有給管理簿は作成した後、有給休暇を与えた期間中と該当期間満了後3年間は保存しておかなければならないため、注意しましょう。

関連記事:年次有給休暇管理簿には作成・保存義務がある!記載事項や記入例をわかりやすく解説

3-2. 時季指定をする

企業は義務化に伴って、取得日数が5日に満たない従業員に有給休暇を取得させるだけではなく、取得状況の確認をしなくてはなりません。有給休暇取得日数が年5日未満の従業員がいる場合、企業は従業員と相談しながら時季指定をおこなって有給休暇を取得させましょう。時季指定をする場合には、従業員の意向を聞いたうえで実施する必要があります。

3-3. 計画年休を導入する

有給休暇を計画的に取得させるため、あらかじめ労使協定を結び就業規則に記載したうえで計画年休を設ける方法があります。なお、計画年休のため締結した労使協定について、労働基準監督署への提出義務はありません。

労使間で事前に合意し、有給休暇の付与日数のうち5日を超える日数の範囲内であれば、企業は指定して従業員に付与させることができます。たとえば、有給休暇が20日付与されている従業員であれば、15日までなら企業が指定して付与することができます。

また、計画年休の導入方法には以下の3パターンがあります。

①一斉付与方式

全従業員に対して一斉に休暇を与える方式です。業務全体を一斉に休みにできる業態で取り入れられています。一斉付与にすることで、担当者は有給休暇取得日の管理がしやすくなります。

②部署・グループ別付与方式

同一の部署やグループごとに休暇を与える方式です。業務全体を一斉に休みにできない業態で取り入れられています。

③個別付与方式

個人の記念日や誕生日などに休暇を与える方式です。従業員によって有給休暇の取得日が異なるため、上記2つの方式よりは管理が複雑になります。

企業や従業員に合った方法で、有給休暇の取得を促進していきましょう。

参考:年5日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説|厚生労働省

3-4. 就業規則にきちんと記載する

労働基準法第89条により、就業規則を作成・届出する義務のある企業は、休暇に関してきちんと就業規則に記載しなければなりません。たとえば、有給休暇の時季指定をおこなうのであれば、対象者や条件、方法などを明確に定め、就業規則に記載する必要があります。

(作成及び届出の義務)

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

3-5. 有給休暇を取得しやすい環境を整える

有給休暇の取得を促すためには、休みやすい環境を整えることが重要です。取得義務があるとはいえ、同僚が休んでいないために休暇を申請しにくい、自分が休むと業務が回らなくなる、といった職場環境では、なかなか有給休暇の消化が進まないでしょう。

上司が率先して休む、人材の補充により業務の属人化を防止するなど、有給休暇を取得しやすい環境を整えることが重要です。

4. 有給休暇の年5日取得義務化における注意点

ここでは、有給休暇の年5日取得義務化における注意点について詳しく紹介します。

4-1. 有給休暇5日はいつからいつまでの期間に取得させる?

有給休暇5日の取得義務化は、1年間に5日の有給休暇を取得させるための制度です。1年間とは、10日以上の有給休暇が付与されたタイミングを基準日とし、そこから1年間以内の期間を指します。

一般的に、有給休暇は入社から半年後に付与されます。たとえば4月1日入社の従業員の場合、10月1日に有給が付与され、そこから1年以内に5日の有給を取得させなければなりません。

4-2. 副業している場合の有給休暇5日義務化は?

パートやアルバイトを掛け持ちしている人や、本業のほかに副業をしている人には、どのように有給休暇の取得義務が適用されるか疑問に感じている人もいるかもしれません。

労働基準法第38条により、労働時間は通算して計算されることになっています。しかし、所定労働時間について通算される決まりはありません。そのため、有給休暇の算定基礎となる所定労働時間は、本業と副業の勤務先それぞれで計算されることになります。

たとえば、A社とB社でそれぞれ週2日ずつ働いているケースを考えてみましょう。この場合、A社、B社ともに年10日の有給休暇の付与対象になることはないので、両社とも年5日の取得義務は適用されません。

このように、副業している従業員がいたとしても、自社の所定労働日数を基に有給休暇の日数を算出する点に気を付けましょう。

5. 有給休暇の年5日取得義務に違反した場合の罰則

従業員に有給休暇の年5日取得をさせなかった企業は法令違反となります。

有給休暇5日取得の義務違反の理由としては、以下のようなものがあります。

- 年5日の年次有給休暇を取得させなかった

- 時季指定をおこなう場合において就業規則に記載していなかった

- 労働者の請求する時季に所定の年次有給休暇を与えなかった

違反の理由は、単純に5日の有給休暇を取得させなかったことだけではありません。従業員の希望に合わせて休暇を取得させなかったり、就業規則に時季指定の記載がなかったりと、企業として気を付けなければならない点が存在します。

5-1. 有給休暇5日取得の義務に違反すると30万円以下の罰金が科せられる

有給休暇が10日付与されている従業員がいるにもかかわらず、年5日の有給休暇取得義務を怠った場合は罰則の対象になります。このことは、労働基準法第39条7項に明記されています。

法令に違反した場合は、従業員1人につき30万円の罰金を科せられる可能性があるため注意しましょう。有給休暇を年5日取得できない従業員が10名いた場合の罰金は300万円となるため、企業にとって大きな負担となることは間違いありません。

この罰則は企業に対して科されるものであり、年5日の取得ができなかった従業員数に応じて罰金も増えていくため、漏れなく管理することが求められます。

5-2. 有給休暇5日取得の義務に対する罰則30万円は誰が支払う?

この罰金は企業に科されるものです。また、労働基準法第10条によると、事業主だけでなく管理者などの従業員も罰金刑を科される可能性があります。

有給休暇を取得しなかった従業員個人に対する罰則は設けられていません。

5-3. 有給休暇5日取得の義務に対する罰則30万円はどこに支払う?

労働基準法上の罰金刑をはじめとして、企業が刑事罰を科された場合は、所定の金額を検察庁に納付する必要があります。納付方法は検察庁によって指定されます。

納付方法は、検察庁指定の金融機関への振り込みか、検察庁への直接納付が一般的です。

5-4. 有給休暇を5日取得できなかった場合の罰則実例

実際に、罰則を受けた事例は以下の通りです。

これは、労働者6人に対して年次有給休暇取得の時季指定を怠ったことによる労働基準法第39条(年次有給休暇)違反であることが理由です。

5-5. 有給休暇を5日取得できなくてもバレない場合は罰則なし?

従業員が有給休暇を5日取得できなくても、すぐに罰則を受けるとは限りません。というのも、すべての従業員が有給休暇を5日取得できているか否かを外部から判断することが難しいためです。

しかし、だからといって有給休暇を取得させないのは違法です。有給休暇の取得を拒否されたり不利益な扱いを受けたりした場合、従業員が労働基準監督署に申告することもあります。そうなれば、罰則が科されるだけでなく社会的信用も失いかねません。

有給休暇5日取得は企業の義務です。罰則の有無にかかわらず、対象となる従業員に確実に取得させましょう。そのためには、有給休暇の管理体制や業務効率の改善など、さまざまな対策を講じる必要があります。

とはいえ、「年5日取得義務化は知っているけど、法律に則って正しい運用ができているか不安がある」「具体的にどう対応すればよいかわからない」という担当者様も多いのではないでしょうか?そのような方に向け、当サイトでは2019年の法改正によって、具体的にどのような勤怠管理が必要になったかを解説したガイドブックを無料で配布しています。

法律に則った有休の取り扱いを詳しく解説しているため、こちらからダウンロードしてご活用してみてください。

6. 有給休暇5日取得義務化の罰則を受ける5つのケース

有給休暇の年5取得義務に違反した場合の罰則を正しく理解した上で、続いてはよくある企業が違反しがちなケースを紹介します。気が付かず違反してしまったということがないよう、ケースを把握しておきましょう。

6-1. パートやアルバイトに有給休暇を付与しなかったケース

厚生労働省のガイドラインによると、有給休暇の取得義務化の対象は「年休が10日以上付与される労働者」です。[※1]

所定労働日数が少ないパートやアルバイトについても、年休が10日以上付与される場合は年5日の有給休暇の取得が義務付けられており、有給休暇の取得義務化の対象は正社員だけではありません。

正社員よりも所定労働日数が少ないパートやアルバイトも、継続勤務年数によっては有給休暇が年10日を超えるため、年5日の有給消化が必要になる場合がありますので注意しましょう。

[※1]年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説|厚生労働省 p1

6-2. 休日や特別休暇を合意なしに有給休暇へ振り替えたケース

休日や特別休暇を合意なしに有給休暇へ振り替えて、年5日の有給休暇をみかけ上消化する措置も労働基準法に違反する恐れがあります。休日や特別休暇を一旦労働日とし、有給休暇へ振り替えた場合、労働条件の不利益変更に該当する可能性があります。

もし有給休暇への振り替えをおこないたい場合は、従業員との事前合意のうえで就業規則への記載が必要です。

6-3. 有給休暇の買い取りをおこなったケース

有給休暇を買い取る形で消化することもできません。有給休暇を企業が買い取り、従業員に休暇を与えなかった場合、労働基準法第39条に違反する恐れがあります。

「休日や特別休暇の振り替え」「有給休暇の買い上げ」といった手段ではなく、従業員が有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組むことで、有給休暇の義務化に対応しましょう。

6-4. 時季指定について就業規則に記載していないケース

有給休暇に関する内容は、就業規則への絶対的必要記載事項であるため、時季指定の方法などについて就業規則のなかに必ず記載しておかなければなりません。

年10日以上の有給休暇が付与される従業員に対して、年5日分は時季を指定して取得させる必要がありますが、就業規則への記載を忘れないようにしましょう。

6-5. 従業員の請求する時季に有給休暇を与えなかったケース

有給休暇は、従業員が希望する時季に取得させなければなりません。ただし、有給休暇を取得することで、業務の正常な運営が妨げられる場合に限っては、時季を変更することが可能です。

とはいえ、有給休暇は従業員が自由なタイミングで取得し、リフレッシュを図るためのものであるため、業務の効率化や人材の確保などにより、できる限り希望に合わせられるように配慮しましょう。

7. 有給休暇の日数を効率よく管理するなら勤怠管理システムを導入しよう

有給休暇の年5日取得義務化によって、管理簿を作成して定期的に従業員の有給休暇取得状況を確認しなければならなくなりました。手作業で管理をしていると、従業員数が多いほど担当者の業務量は増えて管理が煩雑になります。有給休暇の管理に困っている場合、管理方法を見直せば、業務量を抑えられる可能性があります。

有給休暇の年5日取得義務化によって、管理簿を作成して定期的に従業員の有給休暇取得状況を確認しなければならなくなりました。手作業で管理をしていると、従業員数が多いほど担当者の業務量は増えて管理が煩雑になります。有給休暇の管理に困っている場合、管理方法を見直せば、業務量を抑えられる可能性があります。

ここでは、有給休暇の管理を効率化できる勤怠管理システムの特徴やメリットについて詳しく紹介しますので、チェックしておきましょう。

7-1. 勤怠管理システムとは?

勤怠管理システムとは、従業員の労働時間や休憩時間、有給休暇などを効率よく管理するためのシステムです。一般的な勤怠管理システムには、有給休暇管理の機能が搭載されており、有給休暇の申請・承認をシステム上でおこなうことができます。また、アラート機能により、法律で定められた有給休暇を取得していない従業員に警告を出して、休暇取得を促進することも可能です。

7-2. 勤怠管理システムを使うメリット

勤怠管理システムを活用すれば、PCやスマートフォンといった端末とインターネット環境があれば、場所を問わず作業ができるので、業務の効率化が期待できます。また、従業員の有給休暇の取得状況をリアルタイムで確認できるため、残日数を確認して計画的に有給休暇を取得させることが可能です。さらに、法改正があった場合でも、自動でアップデートできるシステムもあります。

このように、勤怠管理システムを導入することで、業務負担の削減につなげることが可能です。ただし、勤怠管理システムにはさまざまな種類があるので、自社のニーズに合わせて適切なツールを選ぶことが大切です。

8. 有給休暇の取得率を増加させた企業事例

それでは有給休暇の年5日の取得義務について解説してきましたが、ここでは実際に有給休暇の取得率を向上させることで取得義務をうまく管理している企業の例を紹介します。ぜひ参考にしましょう。

8-1. ヤフー株式会社

ヤフー株式会社は、従業員には、仕事以外の時間も社会課題を解決してほしいと考えており、課題解決休暇として年度で3日を上限に休暇を取得できるようにしています。

災害復興支援、ゴミ拾いなどのボランティア活動を行い、さまざまな社会課題解決に取り組んでいます。

また、このようなボランティア活動は休日に開催されることが多いため、休日に参加した場合は平日に休暇を振り替え取得することができます。

8-2. 株式会社りそな銀行

株式会社りそな銀行は、制度休暇として有給休暇を取得しやすい取り組みを実施しています。

半年に2日の制度休暇「ミニ休暇」の取得を奨励し、原則全従業員が取得しています。また、半日単位の休暇を年間最大16回まで取得が可能です。

このような取り組みを実施していることによって、有給休暇の取得率は78%と高い取得率となっております。

株式会社りそな銀行は有給取得に関する取り組みだけでなく、産休・育休に対する取り組みや、ワークライフバランスを社員が保てるような取り組みを行っています。

9. 有給休暇についてよくある質問

9-1. 有給休暇を付与する条件とは

有給休暇は以下の2つの条件を満たしている全ての従業員に付与されます。

- 雇い入れから継続して6カ月以上勤務している

- 全労働日の8割以上出勤している

付与される有給休暇の日数は、フルタイム労働者と短時間労働者で異なります。

フルタイム労働者の場合

フルタイム労働者に付与される有給休暇の日数は、下記のように継続勤続年数によって異なります。

|

継続勤続年数 |

0.5年 |

1.5年 |

2.5年 |

3.5年 |

4.5年 |

5.5年 |

6.5年 |

|

付与日数 |

10日 |

11日 |

12日 |

14日 |

16日 |

18日 |

20日 |

上の表のように、最低でも10日間の有給休暇が付与されるので、有給休暇付与条件を満たしているフルタイム労働者は全員、有給休暇の年5日取得義務の対象者です。

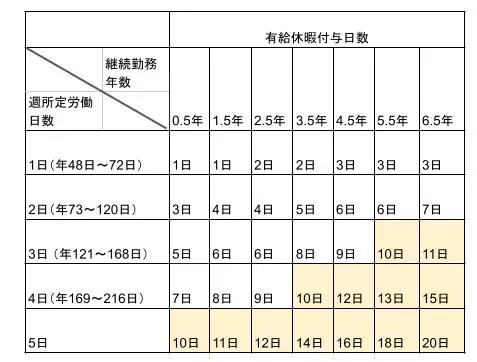

パート・アルバイトなどの短時間労働者の場合

有給休暇が10日以上付与されたパート・アルバイトの従業員も、年5日取得義務の対象者になります。ただし、短時間労働者の場合、有給休暇は所定労働日数に応じて付与されます。パート・アルバイトなどの短時間労働者に付与される有給休暇の日数は以下の通りです。

|

週の所定労働日数 |

年間の所定労働日数 |

継続勤続年数 |

||||||

|

0.5年 |

1.5年 |

2.5年 |

3.5年 |

4.5年 |

5.5年 |

6.5年 |

||

|

4日 |

169~216日 |

7 |

8 |

9 |

10 |

12 |

13 |

15 |

|

3日 |

121~168日 |

5 |

6 |

6 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

2日 |

73~120日 |

3 |

4 |

4 |

5 |

6 |

6 |

7 |

|

1日 |

48日~72日 |

1 |

2 |

2 |

2 |

3 |

3 |

3 |

このように、週所定労働日数が3日かつ勤続年数が5年半以上の従業員と、週所定労働日数が4日かつ勤続年数が3年半以上の従業員は、有給休暇の年5日取得義務の対象者になります。また、パートやアルバイトの従業員でもフルタイム同様に週5日以上勤務している場合は、フルタイム労働者と同じ有給休暇制度が適用されるので注意が必要です。

関連記事:【図解】有給休暇の付与日数と付与のポイントをわかりやすく解説!

9-2. 有給休暇の買取は可能?

有給休暇は労働者の心身のリフレッシュを目的とする制度であるため、原則として、有給休暇の買取は禁止されています。ただし、下記の3つのケースでは、有給休暇の買取が認められています。

- 法律で決められている有給休暇の日数を超えて付与した場合

- 退職する際に有給休暇が残っている場合

- 消滅時効になった有給休暇を買い取る場合

以上から、有給休暇の年5日取得義務を満たすのが難しいために、有給休暇を買い取るのは違法です。そのため、有給休暇を計画的に取得できる体制を整備することが大切です。

関連記事:有給休暇の買取は違法?退職者の対応や計算方法、デメリットを解説!

9-3. 半日単位で時季指定することは可能?

従業員の希望を聞いたうえで、有給休暇を取得するタイミングをあらかじめ決めておくことを時季指定と呼びます。時季指定をうまく用いることで、業務スケジュールを調整しつつ、有給休暇の消化を促すことが可能です。

時季指定は1日単位でおこなうほか、半日単位でおこなうこともできます。ただし、半日単位の有給休暇を認めるためには、事前に労使協定を締結しなければなりません。

また、時間単位で時季指定することはできないため注意しましょう。

9-4. 中途入社の場合はどのように対応する?

中途入社で会社に雇用される場合、入社日から6カ月継続して勤務した日に有給休暇が付与されます。たとえば、6月15日に中途入社した従業員の場合、有給休暇が付与されるのは6カ月後の12月15日になります。

ただし会社独自のルールにより、基準日を前倒しすることは可能です。

10. 中小企業も有給休暇の年5日取得義務化の対象となる!

2019年4月から年5日の有給休暇の取得が企業に義務付けられました。有給休暇は従業員の心身のリフレッシュを図るために設けられた制度です。大企業はもちろん中小企業の管理者も、有給休暇の付与条件と日数を把握して、適切に有給休暇を付与するようにしましょう。

2019年4月から年5日の有給休暇の取得が企業に義務付けられました。有給休暇は従業員の心身のリフレッシュを図るために設けられた制度です。大企業はもちろん中小企業の管理者も、有給休暇の付与条件と日数を把握して、適切に有給休暇を付与するようにしましょう。

有給休暇を取得させると同時に取得できる環境づくりも非常に重要です。人員を増やしたり、労働生産性を上げたりするなどして、従業員が有給休暇を取得しても問題ないように体制を整えましょう。また、この機会に勤怠管理システムを導入して、有給休暇の管理方法を見直すのもおすすめです。

2019年4月より有給休暇の年5日取得が義務化されました。

しかし、以下のような人事担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。

・有給の取得が義務化されたのは知っているが、特に細かい社内ルールを設けて管理はしていなかった…

・どうやって有給を管理していけば違法にならないのかよくわかっていない…

・そもそも義務化の内容について細かいルールを知らない…

そのような人事担当者様に向け、当サイトでは年次有給休暇の義務化についてまとめた資料を無料で配布しております。

この資料では、有給休暇を含め働き方改革によって改正された労働基準法の内容と、それに対して行うべき管理をまとめていますので、社内の勤怠管理に問題がないか確認する際にぜひご利用ください。