従業員を雇用するなどして、新たに健康保険や厚生年金保険への加入が必要となった際に用いる書類が「社会保険被保険者資格取得届」です。社会保険への加入が必要となる事実が発生してから5日以内に、事業主経由で日本年金機構へ手続きが必要なため忘れずに処理しましょう。

本記事では、社会保険被保険者資格取得届とは何か、手続き方法や届出作成時の注意点を解説します。

関連記事:健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の手続きを詳しく紹介

目次

社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

1. 社会保険被保険者資格取得届とは?

社会保険被保険者資格取得届とは、従業員を雇用したときや労働条件に変更があったときなど、新たに健康保険や厚生年金保険への加入が必要な従業員が生じた際に届け出る書類です。加入が必要になる事実が発生して5日以内に、従業員本人ではなく、事業主経由で日本年金機構に届け出なければいけないため注意しましょう。同届書の処理により従業員を社会保険へ加入させられます。

1-1. 社会保険とは

社会保険とは、病気・怪我・老齢・失業などのリスクに備えて国民が加入する制度です。会社員が加入する社会保険は「健康保険(介護保険を含む)」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」の4種類です。雇用保険と労災保険はあわせて「労働保険」と呼ぶことがあります。この記事では、健康保険と厚生年金保険の2つを狭義の社会保険として定義して解説します。

関連記事:社会保険とは?代表的な4つの保険と今さら聞けない基礎知識

1-2. 社会保険の加入対象となる労働者

社会保険に加入するには条件があります。以下のいずれかの条件を満たした従業員は社会保険への加入が必要です。

- 正社員として雇用する者

- 短時間労働者で以下の条件に当てはまる者

a. 従業員101人以上の企業である

b. 1週の所定労働時間が20時間以上ある

c. 雇用期間が2カ月以上見込まれる

d. 賃金の月額が8.8万円以上である

e. 学生でない

ただし、休学中の学生や夜間学生などは、社会保険の加入対象になるので注意が必要です。また、2024年10月からは、「従業員51人以上から100人以下」の企業で働く従業員も対象になります。社会保険の適用範囲の拡大についても理解を深めておくことが大切です。

とくに社会保険料は給与から控除して支払うため、この法改正によって適用範囲が変更されることによって対象従業員の給与にも大きく関係します。確認ミスや漏れによるトラブルがないように対応しなければなりません。 そんな人事労務担当者の方の役に立つ「最新の法改正に対応した社会保険の加入条件ガイドブック」を無料配布しております。 加入条件をわかりやすく図解していますので、参考にしたい方はこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。

関連記事:パート・アルバイトに社会保険は適用される?|令和4年10月~の法改正に向けて徹底解説!

2. 社会保険被保険者資格取得届の必要な適用事業所

従業員を社会保険に加入させる義務があるかどうかは、企業の規模などによって異なるため注意が必要です。従業員を社会保険へ加入させなければいけない事業者は、「適用事業所」のみに限られています。ここでは、社会保険の適用事業所について詳しく紹介します。

2-1. 強制適用事業所

強制適用事業所とは、事業主や労働者の意思に関係なく、法律によって社会保険への加入が義務付けられている事業所のことです。下記のいずれかに当てはまる場合は、強制適用事業所になります。

- 株式会社などの法人事業所

- 従業員が常時5人以上いる個人事業所(※)

(※)農林水産業や、飲食・宿泊業、サービス業などの「非適用業種」は除外。

強制適用事業所に該当し、社会保険の加入条件を満たす従業員がいる場合は、必ず社会保険の手続きをしなければなりません。

2-2. 任意適用事業所

任意適用事業所とは、強制適用事業所以外で、従業員の半数以上が社会保険の適用事業所になることに同意し、事業主が手続きをおこない適用を受けた事業所のことです。任意適用事業所となった場合、同意しなかった従業員も含め、条件を満たす従業員は社会保険に加入させなければなりません。

関連記事:「社会保険」の手続きで考えたい強制適用と任意適用とは

2-3. 適用事業者でも社会保険に加入できないケース

労働時間や雇用期間などの加入条件を満たし、適用事業所に該当する場合でも、社会保険の適用を受けられないケースがあります。下記に該当する場合は、原則として、社会保険に加入できないので注意が必要です。

- 日々雇い入れられる人

- 2カ月以内の期間を定めて使用される人

- 所在地が一定しない事業所に使用される人

- 季節的業務(4カ月以内)に使用される人

- 臨時的事業の事業所(6カ月以内)に使用される人

また、船員保険の被保険者や後期高齢者医療の被保険者などは、健康保険に入れないため注意が必要です。このように、社会保険の加入条件は複雑になっているので、従業員一人ひとりの状況をきちんと加味したうえで、加入が必要かどうかを判断することが大切です。

関連記事:社会保険の資格取得届とは?従業員の雇用時に必須な手続方法をご紹介

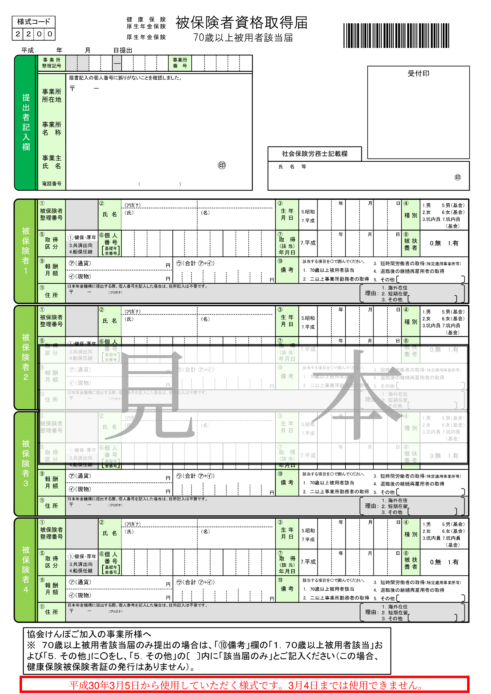

3. 社会保険被保険者資格取得届の書き方・記入例

社会保険の適用事業者に該当し、加入条件を満たす従業員がいる場合、社会保険被保険者資格取得届を作成して提出する必要があります。下記が社会保険被保険者資格取得届の見本です。

社会保険被保険者資格取得届の書き方や記入例は、次の表の通りです。

|

記載項目 |

書き方・記入例 |

|

事業所整理記号・事業所番号 |

新規適用時もしくは名称・所在地変更時に付与された記号・番号を記入する |

|

被保険者整理番号 |

不要 |

|

氏名 |

住民票に書かれている氏名を記載する(フリガナも記載する) |

|

生年月日 |

年号を〇で囲み、指定の形式で生年月日を記載する 例. 平成10年1月6日生まれの場合 |

|

種別 |

被保険者となる従業員の種別(性別)を記載する 例. 男性で厚生年金基金に加入する場合 |

|

取得区分 |

「健保・厚年」「共済出向」「船保任継」のいずれかに〇を付ける。 例. 健康保険・厚生年金保険に加入する場合 |

|

個人番号(基礎年金番号) |

個人番号もしくは基礎年金番号(左詰め)を記載する(本人確認が必須) |

|

取得(該当)年月日 |

適用事業所に使用されるに至った日を記載する |

|

被扶養者 |

健康保険の被扶養者の有無によって〇を付ける(「有」の場合は「被扶養者(異動)届」の届出が別途必要) 例. 被扶養者がいる場合 |

|

報酬月額 |

アには、給料・手当など、労働の対償として支払われる金銭の合計金額を記載する イには、食事・住宅・定期券など、金銭以外で支払われる報酬を記載する ウには、アとイを合計した額を記載する |

|

備考 |

該当する事項があれば〇を付ける |

|

住所 |

住民票に書かれている住所を記載する(個人番号を記載した場合は不要) |

鉛筆や消せるボールペンなどで記載した場合は受理されません。また、修正・訂正の際に、修正ペンや修正テープを使用した場合も受け付けてもらえません。二重線を引き、近くに訂正印を押し、正しい内容を記載するようにしましょう。修正・訂正が難しい場合は、新しい用紙で書き直すのも一つの手です。

3-1. 社会保険被保険者資格取得届のダウンロード方法

社会保険被保険者資格取得届は、日本年金機構のホームページでダウンロード可能です。PDF版をダウンロードする場合は、印刷して必要事項を記入しましょう。パソコンで入力できるExcel版もダウンロードできます。

4. 社会保険被保険者資格取得届の手続き方法と添付書類の有無

社会保険への加入が必要な従業員のなかでも、通常の雇用か、定年再雇用かなどの状況により手続き方法や添付書類が異なります。以下、それぞれの手続きの流れを解説しますのでチェックしておきましょう。

4-1. 通常の手続きにおける必要書類と提出先

社会保険への加入が必要な従業員を雇用した際は、以下の書類を作成し、事実発生から5日以内に手続きが必要です。

- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

- 添付書類:なし

届出方法は管轄の年金事務所へ郵送するか、窓口へ持参しましょう。電子申請も可能です。

社会保険手続きに関する情報は法改正によって変動があるため、「手続き方法の確認が大変」「情報がバラバラでわかりにくい」というお悩みをお持ちのご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。当サイトでは、そのような方に向けて法律に則った社会保険手続きの基本が一冊でわかるガイドブックを無料でお配りしています。漏れなく社会保険手続きをおこないたい方は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードしてご活用ください。

4-2. 定年再雇用の手続きの流れ

60歳以上の従業員で定年再雇用に該当する際は、資格取得届以外に下記の添付書類が必要です。

- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

- 就業規則と退職日が確認できる退職辞令の写し

- 継続して再雇用されたことがわかる雇用契約書の写し

- 「退職日」及び「再雇用された日」に関する事業主の証明書

1と2、または3の書類を添付し届け出る必要があります。なお、定年再雇用の場合、社会保険の資格取得日と同じ日付の資格喪失届も必要なため届け出漏れのないようにしましょう。

4-3. 70歳以上の従業員の手続きの流れ

従業員が70歳以上になる場合、もしくは70歳以上に該当する場合で、過去に厚生年金保険の被保険者期間がある人は、手続きが必要になります。

新規採用の場合は「社会保険被保険者資格取得届」、継続雇用の場合は「厚生年金保険 70 歳以上被用者該当届」の届け出が必要です。添付書類は不要です。なお、70歳になると厚生年金保険の加入資格を失うため、これらの書類を提出したとしても、厚生年金保険料の徴収はありません。

4-4. 70歳以上の従業員が厚生年金保険に加入したい場合

受給資格を満たしておらず、70歳以降も厚生年金保険に加入したい場合、下記の申請書や添付書類を提出すれば、老齢年金の受給資格を得るために任意で厚生年金に加入することができます。

- 高齢任意加入被保険者資格取得申出書

- 職歴を記入した書類

- 報酬月額を確認できる書類(賃金台帳など)

- 年金手帳やマイナンバーカードのコピー

70歳以上の従業員の場合、本人の希望により必要な手続きが異なる点に注意しましょう。

参考:70歳以上の方が厚生年金保険に加入(高齢任意加入)するとき|日本年金機構

4-5. 国民健康保険組合に引き続き加入する手続きの流れ

本来、法人事業所は厚生年金保険と協会けんぽへ強制加入となります。しかし、一定の条件を満たしている場合、健康保険を適用除外として各国民健康保険組合に加入することが可能です。すでに各国民健康保険組合に加入している事業所で新たに社会保険への加入条件を満たした従業員が発生したときは、14日以内に以下の書類を提出しましょう。

- 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

- 健康保険被保険者適用除外承認申請書

関連記事:健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届の書き方や提出先を解説

5. 社会保険被保険者資格取得届を作成するときの注意点

社会保険被保険者資格取得届を作成する際は、マイナンバーの収集が必要となるケースもあるため、取り扱いに注意しましょう。ここでは、作成するうえで気を付けるべきポイントを解説します。

社会保険被保険者資格取得届を作成する際は、マイナンバーの収集が必要となるケースもあるため、取り扱いに注意しましょう。ここでは、作成するうえで気を付けるべきポイントを解説します。

5-1. 従業員に説明したうえで基礎年金番号を取得する

資格取得届には基礎年金番号の記載が必要なため、利用意図を従業員に説明し本人確認をおこなったうえで取得するようにしましょう。なお、2022年4月から年金手帳は廃止になったので、基礎年金番号の確認方法に注意が必要です。

5-2. 20歳未満の従業員を採用した場合

基礎年金番号は原則として20歳の誕生月に発行されます。そのため、20歳未満の従業員を採用する際は、基礎年金番号の記入欄にマイナンバーを記載すれば資格取得届を提出できます。

なお、マイナンバーなどは取り扱い方法が厳格に定められているため、事前に取扱事務を確認したうえでの手続きが必要です。

関連記事:マイナンバー管理とは|企業における適切な管理方法や法律・必要書類

5-3. アルバイト従業員を採用した場合

アルバイト従業員の場合は、労働時間や労働日数によって被保険者に該当するかが異なります。以下の基準を満たす場合は被保険者となるため、社会保険被保険者資格取得届を作成しなければなりません。

- 1週間の労働時間が通常の労働者の3/4以上

- 1カ月間の労働日数が通常の労働者の3/4以上

また、上記の基準を満たさないアルバイト従業員でも、次の5つの要件を満たせば被保険者となります。

- 週の所定労働時間が20時間以上

- 雇用期間が1年以上

- 賃金の月額が8.8万円以上

- 学生でない

- 特定適用事業所・任意特定適用事業所に勤めている

5-4. 外国籍の従業員を採用した場合

外国籍の従業員のなかでも、マイナンバーと基礎年金番号が紐づいていなかったり、番号制度の対象外であったりする場合は、資格取得届の他に「厚生年金保険被保険者ローマ字氏名届」の添付が必要です。

5-5. 従業員が基礎年金番号の確認書類をなくした場合

基礎年金番号の確認書類を紛失した従業員については、マイナンバーにより手続きして問題ありません。マイナンバーカードや通知カードがない場合は、マイナンバーが記載された住民票の写しを準備しましょう。

年金事務所にて、基礎年金番号通知書を発行してもらうことも可能です。

5-6. 手続きを忘れると罰則を受ける可能性がある

手続きを忘れると社会保険未加入の状態となってしまいます。万が一、後日未加入が発覚すると、懲役や罰金といったペナルティを受ける可能性があります。

また、社会保険に新たに加入するだけでなく、加入条件を満たした時期まで遡り、保険料を納付しなければなりません。とくに、短時間労働者は社会保険への加入漏れが発生しやすいため注意しましょう。

5-7. 在職老齢年金との調整が必要なケースもある

60歳以上の従業員で老齢厚生年金を受給している場合、給与との調整により年金の支給が一部、または全部停止となるケースがあります。また、届出を忘れており過去に遡って調整となった際は、調整期間分の年金の返納が必要となることもあるため注意が必要です。

給与額を調整できるときは、年金が支給停止となる給与額を事前に確認するとよいでしょう。従業員本人が窓口に相談に行くと説明を受けられます。

6. 社会保険被保険者資格取得届を効率よく作成・管理する方法

社会保険に加入するには、社会保険被保険者資格届を作成して提出する必要があります。社会保険の手続きに時間やコストがかかり悩んでいる人もいるかもしれません。

ここでは、社会保険の手続きを効率化するための方法について詳しく紹介します。

6-1. システムを導入する

社会保険の手続きを効率化するために、勤怠管理システムや労務管理システムを導入するのがおすすめです。勤怠管理システムや労務管理システムを導入すれば、従業員の賃金や労働時間をシステム上で管理することができます。データを活用して、社会保険の対象となる従業員を素早く見つけ出し、効率よく申請作業をおこなうことが可能です。

また、端末とネット環境があれば場所を問わず作業できるので、業務効率化が期待できます。既存のシステムと連携させれば、データ入力の手間を削減し、業務負担を減らすことも可能です。ただし、勤怠管理システムや労務管理システムにはさまざまな種類があるので、自社の規模や目的にあわせて適切なツールを選定することが大切です。

6-2. 電子申請を活用する

2020年4月より、特定の法人において、社会保険の手続きの一部は、電子申請が義務化されました。なお、義務化対象の企業でなくても、電子申請は可能です。

電子申請を活用すれば窓口に出向かず、簡単に申請することができます。また、紙による申請よりも素早く処理されるため、手続きをスピーディにおこなうことが可能です。

紙を用いて社会保険の手続きをしている場合、この機会に電子申請に移行することを検討してみましょう。

関連記事:社会保険手続きの電子申請のやり方を徹底解説!義務化の対象者とは?

7. 社会保険被保険者資格届を適切に作成して正しく手続きしよう

社会保険被保険者資格取得届は、従業員が新たに社会保険に加入する際に必要な書類です。とくに、短時間労働者は社会保険への加入条件が緩和されているため、法改正時の届け出漏れに注意しましょう。

正しく届出されていないと、該当の従業員が社会保険への加入条件を満たしたときまで遡り加入が必要になります。手続きの抜け漏れを防ぐためにも、勤怠管理システムなどを活用し、労働時間と賃金の管理をすることが大切です。