▼アルバイト求人サイトを比較検討中の企業様はこちらをCHECK! 人気アルバイト求人サイト5つの掲載料金比較|求人サイトを選ぶポイントは?

2022年4月から社会保険に関する法改正が適用されています。それに伴い、新たに加入対象者となる人が増え、パートやアルバイトにおいても社会保険に加入する必要性が増します。

また、適用される従業員規模も今回の法改正によって変更となるため、企業は注意深く確認することが求められます。

本記事では、社会保険の法改正における変更点や企業が把握すべきポイントについて解説いたします。

人気アルバイト求人サイト5つの掲載料金比較|求人サイトを選ぶポイントは?

1. パート・アルバイトが加入できる社会保険は5つ!

アルバイトを雇用した際、必要となる公的保険は労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)の5種類あります。

なお、これら5つの保険をまとめて、広義としての社会保険と定義することもあります。この記事では、健康保険、介護保険、厚生年金保険の3つを社会保険(狭義)として解説していきます。

1-1. 労働保険

労働保険は、「労災保険」と「雇用保険」に分けられます。

1-1-1. 労災保険

労災保険は、従業員が仕事中または通勤中にケガや病気、障害や死亡した場合に必要な給付をおこなう保険です。パートやアルバイトなどの雇用形態に関わらず、全員加入することが義務付けられている保険になります。

| ◆参考サイト 労働保険制度(厚生労働省) |

1-1-2. 雇用保険

雇用保険は、従業員が失業した場合や育児や介護をおこなう場合、教育訓練を受ける場合などに必要な給付をおこなう保険です。一般的に失業保険と呼ばれているものは雇用保険の給付をさしています。

雇用保険は労災保険と異なり、次の2つの条件に該当した場合はパートやアルバイトなどの雇用形態や、会社や従業員からの希望の有無に関わらず加入する義務が生じます。

(1)1週の所定労働時間が20時間以上であること (2)31日以上の雇用見込みがあること

| ◆参考サイト Q&A~事業主の皆様へ~(厚生労働省) |

Q. 学生アルバイトは雇用保険に加入する義務があるのか?

原則として、昼間学生は雇用保険に加入できないとされています。但し、「通信教育を受けている学生」「大学や高校の夜間学生」「定時制課程の学生」については、前述の2つの条件に該当すれば加入する義務が生じます。しかしながら、昼間学生であっても次の場合は加入する義務が生じますので注意が必要です。

- 休学中の学生

- 卒業見込み証明書を有する者で、卒業前から就職し卒業後も同じ会社に勤務予定の学生

- 会社の命令や承認によって大学院等に在学する学生

- 一定の出席日数を課程修了の要件としない学校に在学する者で、会社で他の従業員と同様に勤務することができると認められる学生

学生アルバイトを雇用する会社の場合は以上の条件を確認しておくようにしましょう。

| ◆参考サイト 被保険者の詳細、被保険者となる具体例について(厚生労働省) |

1-2. 社会保険(狭義)

社会保険(狭義)は、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」に分けられます。原則として、セットで加入することが必要になります。例えば「健康保険だけ加入したい」ということはできません。

1-2-1. 健康保険

健康保険は、従業員やその家族が病気やケガをした時、出産、死亡時などに、必要な医療給付や手当を支給する保険です。健康保険に加入することでもらえる健康保険証により、病院の窓口で払う金額は治療費の3割となります。

| ◆参考サイト 人を雇う時のルール(厚生労働省) |

1-2-2. 介護保険

介護保険は、従業員が65歳以上になって要支援・要介護状態となった場合や、40歳以上で末期がんや関節リウマチ等が原因で要支援・要介護状態となった場合に必要な給付をおこなう保険です。

| ◆参考サイト 介護保険制度の概要(厚生労働省) |

1-2-3. 厚生年金保険

厚生年金保険は、従業員が高齢や障害、死亡した時に年金として給付する保険です。国民年金に上乗せされて給付されるものです。

| ◆参考サイト 人を雇う時のルール(厚生労働省) |

社会保険は、パートやアルバイトなどの雇用形態に関わらず一定の条件に該当した場合、必ず加入する義務が生じます。また、社会保険の保険料は、会社と従業員が半分ずつ負担する必要があります。但し、介護保険料は40歳以上の方に限ります。

2. 社会保険の適用範囲が変わる!

2022年10月より、社会保険の適用範囲の拡大が開始されました。一部のパート・アルバイトの加入が義務化されることや社会保険料の変更が決定されています。また、2024年10月からは、さらに社会保険の適用範囲が拡大される予定です。

ここでは、法改正のポイント、社会保険の対象となる事業者やパート・アルバイトについて詳しく紹介します。

2-1. 法改正のポイント

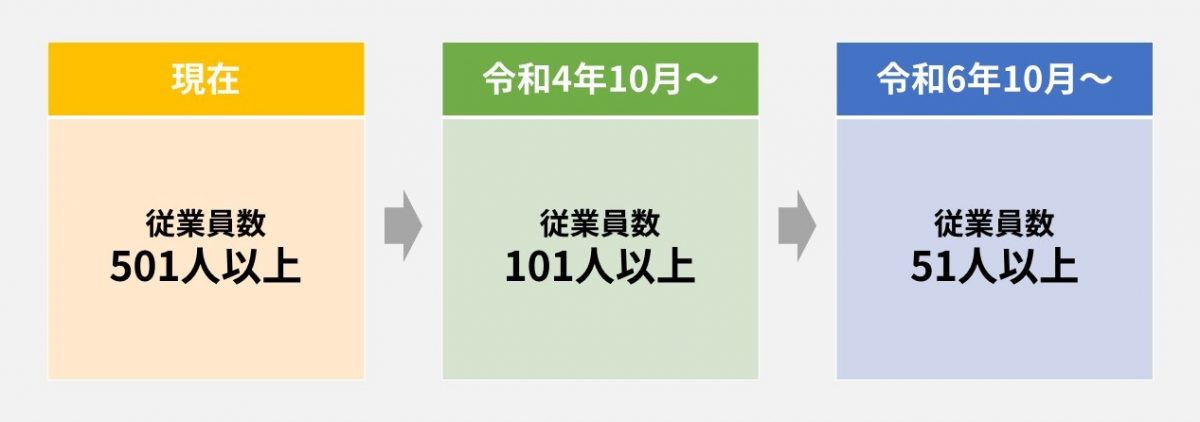

法改正に伴い、社会保険が適用される企業の規模の範囲が拡大されます。

これまでは従業員数が501人以上の企業が対象でしたが、2022年10月以降は従業員数が101人以上の企業が対象となります。また、2年後の2024年10月以降は従業員数が51人以上の企業が対象になります。

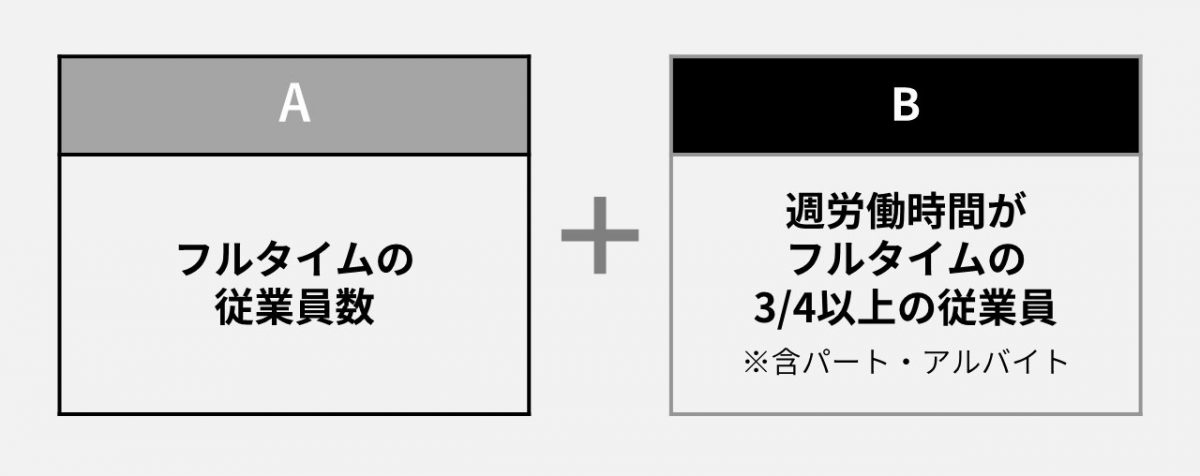

☆従業員数の定義

従業員数とは、以上のA+B「現在の厚生年金保険の適用対象者」のことを指します。特にBではパート・アルバイトも含まれるので注意が必要です。

2-2. 2024年10月から社会保険の加入対象者

2024年10月から新たに社会保険が適用される対象者は、下記のように拡大されます。

|

– |

~2024年9月 |

2024年10月~ |

|

従業員数 |

101人以上 |

51人以上 |

|

所定労働時間 |

20時間以上 |

20時間以上 |

|

賃金(基本給と諸手当) |

月額8.8万円以上 |

月額8.8万円以上 |

|

雇用の見込み |

2カ月以上 |

2カ月以上 |

|

対象外 |

学生(休学中や夜間学生は対象) |

学生(休学中や夜間学生は対象) |

2024年10月からは、従業員数が51人以上の事業者であれば、社会保険適用事業所に該当することになります。なお、下記に該当するパート・アルバイトは、社会保険の加入対象から外れるので注意が必要です。[注1]

- 日雇い労働者

- 2カ月以内の期間の契約で働く人

- 所在地が定まっていない事業所で働く人

- 季節的業務(4カ月以内)に就く人

- 臨時的事業の事業所(6カ月以内)で働く人

社会保険適用事業所に当てはまる可能性のある会社は、社会保険の仕組みを理解したうえで、早めに社内体制を整備し、スムーズに手続きができるようにしておきましょう。

3. パート・アルバイトが社会保険に加入するメリット

社会保険の適用範囲の拡大に伴い、社会保険に加入できるパート・アルバイトは増えることが予想されます。パート・アルバイトで働いている人は、社会保険に加入することでどのようなメリットが得られるのでしょうか。

ここでは、パート・アルバイトが社会保険に加入するメリットについて詳しく紹介します。

3-1. 将来もらえる年金が増加する

社会保険に加入していない場合は、原則として、国民年金の第1号被保険者もしくは、第3号被保険者に該当します。社会保険に加入すれば、第2号被保険者として国民年金だけでなく、厚生年金保険にも加入できるようになります。そのため、将来もらえる年金を増やすことが可能です。

3-2. 医療保障の範囲が広がる

社会保険に加入しておらず、社会保険の扶養にも入っていない場合、基本的に国民健康保険に加入する必要があります。国民健康保険よりも健康保険のほうが、医療保障は充実している傾向にあります。

社会保険に加入することで、健康保険の「傷病手当金」や「出産手当金」の支給対象になります。また、加入する健康保険組合によっては、独自の制度を設けていることもあります。

3-3. 社会保険料は事業者と被保険者で折半になる

社会保険に加入しておらず、社会保険の扶養にも入っていない場合、自身で国民健康保険や国民年金に加入し、保険料を全額支払っているケースが多いのではないでしょうか。

健康保険や厚生年金保険の保険料は、事業主と被保険者で折半することになります。そのため、社会保険に加入することで、保険料の負担を軽減できる可能性があります。

4. パート・アルバイトが社会保険に加入するデメリット

パート・アルバイトで働いている人も、社会保険に加入すれば、数多くのメリットが得られます。しかし、デメリットもあります。

ここでは、パート・アルバイトが社会保険に加入するデメリットについて詳しく紹介します。

4-1. 扶養から外れることになる

パート・アルバイトで働いている人のなかには、被扶養者として社会保険の扶養に入っている人もいるかもしれません。原則として、年収130万までの範囲であれば、社会保険の扶養に入ることができます。扶養に入ることができれば、自身で社会保険料を負担する必要がありません。

しかし、年収106万円を超え、社会保険加入の要件を満たすと、パート・アルバイトの勤務先の社会保険に加入する必要があります。社会保険に加入する場合は、自動的に扶養から外れます。そのため、扶養に入っている際に受けられたメリットが得られなくなります。

4-2. 給与の手取りが減少する

社会保険の扶養に入りながら、パート・アルバイトで働いている場合、源泉徴収の対象になるケースはありますが、社会保険料の負担は不要です。しかし、パート・アルバイトの人が社会保険に加入すると、自動的に扶養から外れ、毎月の給与から社会保険料が引かれることになります。そのため、給与の手取りが減少します。

5. パート・アルバイトで社会保険に加入したくない場合はどうする?

パートやアルバイトで働いている人も、社会保険に加入することで多くのメリットを受けられます。しかし、「手取り額を減らしたくない」「扶養に入ったまま働きたい」と考える人も少なくないでしょう。

ここでは、パート・アルバイトで社会保険に加入したくない場合の対応について詳しく紹介します。

5-1. 勤務先に調整できないか相談する

社会保険の加入要件を一つでも満たさなければ、社会保険の加入対象になりません。そのため、まずは勤務先に収入や労働時間、契約期間などの観点から、社会保険の加入対象者に該当しないよう調整できないか相談してみるのがおすすめです。

5-2. 短期契約で働く

社会保険の加入要件に「雇用の見込みが2カ月以上」が含まれています。そのため、1カ月単位で契約を更新できる会社に勤めるなど、短期契約で働くのも一つの手です。

5-3. 労働時間を減らす

パートやアルバイトで働いている場合、シフト制などで労働時間を調整できる人も多いのではないでしょうか。社会保険加入には、「週の所定労働時間が20時間以上」という要件があります。そのため、週の労働時間を20時間未満に抑えれば、社会保険に加入しなくて済みます。

5-4. 社会保険適用事業所に該当しない場所で働く

従業員数100人以下の会社は、社会保険適用事業所に該当しません。そのため、社会保険に加入せず、働くことができます。ただし、2024年10月からは「従業員数51人以上100人以下」の事業者も、社会保険適用事業所に含まれることになります。

6. パート・アルバイトの社会保険への加入手続きはどうすればよい?

「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届」を事実発生から5日以内に会社の所在地を管轄する年金事務所へ提出します。

健康保険、介護保険、厚生年金の加入手続きは、資格取得届1つで同時におこなうことができます。但し、会社が健康保険組合に加入している場合は、組合上の手続きも必要となります。

原則として添付書類は必要ありませんが、会社が特に注意すべき点は、加入者のマイナンバーと本人確認を徹底することです。本人確認がおこなえない場合は健康保険証を発行してもらえないため、必ず運転免許証などによって本人確認をしておくことが必要です。

| ◆参考サイト 従業員を採用したときの手続き(日本年金機構) |

7. なぜパート・アルバイトも社会保険に加入させなければならないのか?

社会保険の加入手続きなどの負担を考えると、「パート・アルバイトに社会保険加入させたくない」というのが企業側の本音かと思います。また、パート・アルバイト側からしても、社会保険に加入することで手取り金額が少なくなるため、「できるのであれば加入したくない」という人も多いのではないでしょうか。

しかしながら、パート・アルバイトであっても条件に該当すれば必ず加入させておくことが必要です。その理由は以下の2点です。

7-1. 社会保険の加入条件は法律で明記されており義務となっているため

定期的に日本年金機構が、社会保険に加入すべき従業員が加入しているかどうか調査をおこなっています。

万一、加入していない事実が発覚した場合は、過去2年遡って保険料を請求される可能性があります。遡るようなことになれば、社会保険料は会社と従業員が半分ずつ負担するものであり、また社会保険は従業員の年金額に反映するものであるため、会社のみならず従業員にも迷惑をかけることになります。

金銭的なリスクはもちろんのこと、労務トラブルに発展することも十分に考えられるので、日頃からパート・アルバイトの労働条件には注意しておくことが必要です。

7-2. 社会保険に加入すれば良い人材を獲得できる可能性が高くなる

人手不足が問題視される現在、「長く勤めてくれる人材がほしい」と考える企業も多いのではないでしょうか。

社会保険は法律で定められた福利厚生制度です。パート・アルバイトで働く人も福利厚生がしっかりしている会社で働きたいと思うのは当然のことです。もちろん、扶養の範囲で働きたい人も少なくありませんが、加入基準を法律どおりに明確に区分することで、「長く働けるようになったら社会保険に加入できる」という安心感をパート・アルバイトに与えることにもつながります。

以上の点からも、福利厚生をしっかり整備している会社には、自然と良い人材が集まると考えられます。

8. パート・アルバイトの社会保険加入に関するよくある質問

ここでは、パート・アルバイトの社会保険加入に関するよくある質問に回答します。

8-1. パート・アルバイトを掛け持ちしている場合はどうする?

パート・アルバイトで働いている人のなかには、掛け持ちしている人も少なくないでしょう。社会保険の加入要件は、一つの勤務先で考えます。そのため、社会保険に加入したくない人は、パート・アルバイトを複数掛け持ちして、収入や労働時間を分散させるのも一つの手です。

ただし、パート・アルバイトを複数掛け持ちしている場合でも、収入の合計が130万円を超えると、扶養から外れる必要があります。勤務先の社会保険に加入できない場合は、自身で国民年金や国民健康保険に加入することになります。社会保険の扶養に入っており、パート・アルバイトを複数掛け持ちしている場合、収入の総額に注意して働くことが大切です。

8-2. 社会保険の加入手続きを怠った場合のペナルティはある?

社会保険への加入義務があるにも関わらず、従業員が社会保険に未加入であることが発覚した場合は、年金事務所より指導を受けることになります。指導を受けても対応しない場合は、健康保険法208条により、6カ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金のペナルティが課される恐れがあります。また、従業員の未加入期間における社会保険料を遡って負担しなければならない可能性もあります。

このように、社会保険の加入義務があるのにも関わらず、手続きを怠ると多くのリスクがあります。社会保険適用事業所に該当することがわかったら、速やかに手続きをおこなうようにしましょう。

9. パート・アルバイトも正しく社会保険の手続きをしよう

社会保険に加入すべきは正社員のみと考えていた人もいるかもしれません。しかし、法改正による社会保険の適用範囲拡大により、パートやアルバイトであっても社会保険に加入させる必要が出てくる可能性は大いにあります。パート・アルバイトの社会保険加入要件をきちんと確認して、正しく手続きをおこないましょう。