労働基準法第37条の条文には、時間外労働や休日労働、深夜労働に対する割増賃金のルールが細かく記載されています。割増賃金を正しく計算し、労働者に支給しなければ、労働基準法に基づき罰則を受ける恐れもあります。この記事では、労働基準法第37条の割増賃金とは何か、計算方法や注意点を踏まえてわかりやすく解説します。

労働基準法総まとめBOOK

労働基準法の内容を詳細に把握していますか?

人事担当者など従業員を管理する役割に就いている場合、雇用に関する法律への理解は大変重要です。

例外や特例なども含めて法律の内容を理解しておくと、従業員に何かあったときに、人事担当者として適切な対応を取ることができます。

今回は、労働基準法の改正から基本的な内容までを解説した「労働基準法総まとめBOOK」をご用意しました。

労働基準法の改正から基本的な内容まで、分かりやすく解説しています。より良い職場環境を目指すためにも、ぜひご一読ください。

目次

1. 労働基準法第37条の割増賃金とは?

労働基準法第37条とは、法定外の時間や休日および深夜の労働において、使用者に対し割増賃金の支払いとその具体的な割合を示した条文です。もし従業員の負担になる勤務をさせた場合、労働基準法第37条に基づき、必ず通常の給与に加えて、一定の割合を上乗せした割増賃金を追加して支給しなければならないので注意しましょう。

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)

第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

② 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。

関連記事:割増賃金とは?計算方法や残業60時間超の割増率をわかりやすく解説

2. 労働基準法第37条の割増賃金が適用される労働パターン

労働基準法第37条の割増賃金は、特定の労働に限って生じる法的な規定です。たとえば、残業や休日出勤が発生したとしても、労働基準法第37条の割増賃金に該当しないケースもあります。ここでは、労働基準法第37条の割増賃金が適用される労働パターンについて詳しく紹介します。

2-1. 時間外労働

労働基準法第32条で定義された法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて労働させる場合、法定外時間外労働に該当し、割増賃金を支払う必要があります。時間外労働の割増賃金率は、次のように労働時間に応じて変わります。

- 法定外時間外労働(月60時間以内):25%以上

- 法定外時間外労働(月60時間超え):50%以上

なお、労働基準法第37条の時間外労働に対する割増賃金は、法定労働時間を超えて労働させた場合に生じます。そのため、1日7時間を所定労働時間と設定している場合、1日8時間までであれば法定労働時間を超えないため、1時間残業したとしても、割増賃金を支払う必要はありません。ただし、所定外時間外労働に対しても追加で賃金は支払わなければならないので注意しましょう。

(労働時間)

第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

関連記事:所定労働時間とは?法定労働時間との違いや残業代の計算方法をわかりやすく解説!

2-2. 休日労働

労働基準法第35条によって定義される法定休日(週1回または4週4回以上)に労働をさせる場合、休日労働に該当し、割増賃金を支払う義務が発生します。休日労働に対する割増率は35%以上です。なお、労働基準法第37条の休日労働に対する割増賃金は、法定休日に働かせる場合に生じます。

週休2日制にしている場合など、法定休日以外の休日は所定休日(法定外休日)にあたります。そのため、所定休日に働く時間は、通常の労働時間とみなされ、休日労働の割増賃金は発生しません。しかし、所定休日に労働させる場合、法定労働時間を超えて働かせると、時間外労働の割増賃金の対象になるので気を付けましょう。

(休日)

第三十五条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

② 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

関連記事:法定休日と所定休日の違いは?割増賃金のルールや注意点を解説

2-3. 深夜労働

原則22時~5時の深夜帯における労働(深夜労働)は、法定外労働ではありませんが、従業員の心身に対する負荷が大きいことから、労働基準法第37条により割増賃金を支払うことが義務付けられています。深夜労働に対する割増率は25%以上です。

④ 使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

2-4. 割増労働が重複する場合はどうする?

時間外労働と深夜労働、休日労働と深夜労働のように、割増賃金の対象になる労働が重なるケースもあります。その場合、労働基準法施行規則第20条に基づき、次のように割増率を引き上げて割増賃金を計算します。

- 時間外労働(月60時間以内)と深夜労働:50%(= 25% + 25%)以上

- 時間外労働(月60時間超え)と深夜労働:75%(= 50% + 25%)以上

- 休日労働と深夜労働:60%(= 35% + 25%)以上

なお、休日労働には時間外労働の概念が適用されないため、時間外労働と休日労働が重複することはありません。たとえば、法定休日の労働時間が10時間であった場合は、10時間分の休日労働の割増賃金を計算し、支払うことになります。

第二十条 法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて延長した労働時間が午後十時から午前五時(省略)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、第十九条第一項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の五割以上(その時間の労働のうち、一箇月について六十時間を超える労働時間の延長に係るものについては、七割五分以上)の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

② 法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定による休日の労働時間が午後十時から午前五時(諸略)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、前条第一項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の六割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。

3. 労働基準法第37条の割増賃金の計算方法とその手順

労働基準法第37条の割増賃金を計算するためには、まず割増賃金の基礎となる賃金を求める必要があるなど、注意点があります。ここでは、労働基準法第37条による割増賃金の計算方法とその手順について詳しく紹介します。

3-1. 割増賃金の基礎となる賃金を計算する

割増賃金の基礎となる賃金(基礎賃金)は、月給制を採用している場合、次の式で計算されます。

割増賃金の基礎となる賃金 = 月給額 ÷ 月平均所定労働時間(年間平均)

※月平均所定労働時間 = 年間の合計所定労働時間 ÷ 12カ月

たとえば、月給26万4,000円、月平均所定労働時間165時間ならば、1時間あたりの基礎賃金は1,600円(= 月給26万4,000円 ÷ 165時間)と算出できます。なお、割増賃金の基礎となる賃金を計算する際、通勤手当や家族手当など除外する手当もあります。また、時給制や週給制、日給制、年俸制など、採用している賃金形態によって、基礎賃金の計算方法が変わることもあるので注意が必要です。

⑤ 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

関連記事:割増賃金の基礎となる賃金について割増や労働基準法から解説

3-2. 割増賃金を計算する

割増賃金の基礎となる賃金が計算できたら、次の計算式を使って実際に割増賃金を求めましょう。

たとえば、基礎賃金が1,600円で、その月に休日労働が20時間発生した場合の割増賃金を計算してみましょう。この場合、休日手当(休日労働に対する賃金額)は、43,200円(= 1600円 × 20時間 × 1.35)と算出されます。この額を月給に加算して賃金を支給する必要があります。

3-3. 端数処理を行う

基礎賃金を計算する際や、割増賃金を求める際、割り切れず端数が生じることもよくあります。基礎賃金に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の切り捨て、50銭以上の切り上げの端数処理が認められています。また、1カ月の時間外労働、休日労働、深夜労働それぞれの割増賃金を計算したうえで、1円未満の端数があれば、基礎賃金と同様の端数処理をおこなうことが可能です。

- 1か月における時間外労働、休日労働および深夜業のおのおのの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。

- 1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。

- 1か月における時間外労働、休日労働、深夜業のおのおのの割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、2.と同様に処理すること。

4. 労働基準法第37条の割増賃金に関する注意点やポイント

割増賃金の計算や支払いについては、多くの気を付けるべき点があります。ここでは、労働基準法第37条の割増賃金に関する注意点やポイントについて詳しく紹介します。

4-1. 時間外労働や休日労働には36協定が必要

時間外労働や休日労働には割増賃金の支払いが必要です。しかし、そもそも労働基準法第36条に基づく36協定の締結・届出をしていなければ、時間外労働や休日労働をさせることができません。そのため、時間外労働や休日労働が生じるのであれば、事前に36協定を結び、所轄の労働基準監督署に届け出をおこなうことが大切です。なお、深夜労働に対する36協定の締結・届出義務はないことも押さえておきましょう。

(時間外及び休日の労働)

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。(省略)

関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!

4-2. 割増賃金が適用除外される労働者もいる

労働基準法第41条の適用除外の規定では、労働時間と休憩時間、休日の規定が適用されない労働者が明確に定められています。次のような労働者には、労働時間や休日の規定が適用されないことから、時間外労働や休日労働に対する割増賃金を支払わなくても問題ありません。

- 林業を除く農林水産業に従事する労働者

- 管理監督者

- 機密事務取扱者

- 事前に行政官庁の許可を得ている監視・断続的労働に従事する労働者

これらに該当する労働者は、36協定のルールも適用除外されます。ただし、深夜労働に対しては、労働基準法第37条に基づき割増賃金を支給しなければならないので注意が必要です。

(労働時間等に関する規定の適用除外)

第四十一条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

関連記事:労働基準法第41条第2号の「管理監督者」の意味や特徴を詳しく解説

4-3. 割増賃金の代わりに代替休暇を付与できる

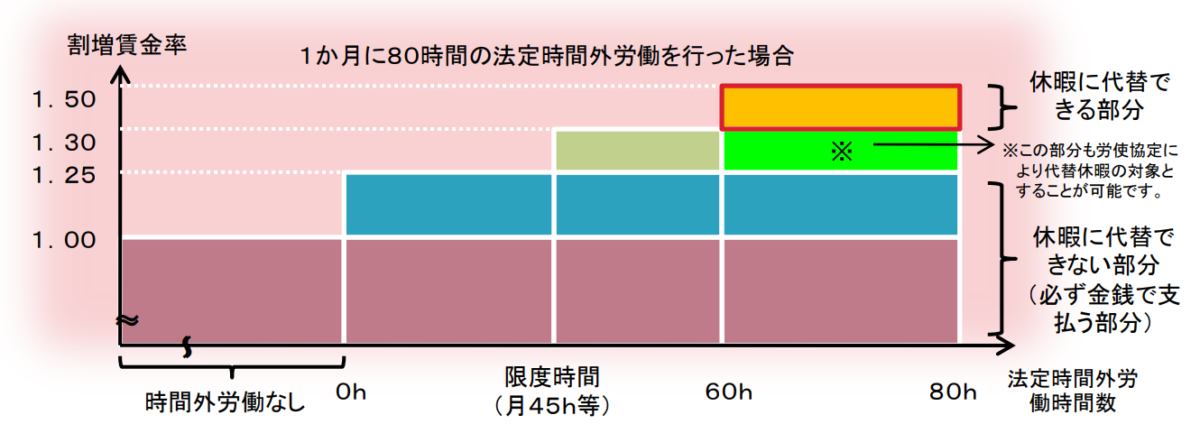

引用:月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません|厚生労働省

月60時間を超えて時間外労働が生じた場合、割増率50%以上を適用して、割増賃金を支給するのが原則です。しかし、労働基準法第37条では代替休暇の規定も定められていて、事前に労使協定を結ぶことで、当該引き上げられる分の割増賃金を支給する代わりに休暇を付与することができます。

ただし、代替休暇を取得するかどうかは従業員の任意であり、強制することはできません。また、通常の時間外労働(割増率25%)の割増賃金は支給しなければならないので注意が必要です。代替休暇を設けることは義務付けられたものではありませんが、会社のコスト削減や従業員の健康確保のために有効的な制度の一つです。

③ 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。

4-4. 割増賃金の規定は就業規則に明記する

労働基準法第89条に則り、常時10人以上の労働者を雇用している場合、就業規則を定めて、所轄の労働基準監督署に届け出る義務があります。就業規則には賃金規程を設けなければならないため、労働基準法第37条の割増賃金に関するルールも就業規則に定めておく必要があります。

なお、就業規則に「休日労働に対する割増率を40%にする」などと明記すれば、法定以上に設定することも可能です。ただし、「深夜労働に対する割増率を20%にする」などと法定を下回る規定を定めた場合、その部分は無効になり、労働基準法で定められている最低基準が適用されることになるので注意しましょう。

(作成及び届出の義務)

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

(省略)

二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

4-5. 労働基準法第24条「賃金支払いの5原則」を遵守する

労働基準法第37条の割増賃金は労働の対価に該当することから、当然のことながら賃金に含まれます。そのため、労働基準法第24条に則り、割増賃金は、原則として現金で直接労働者に全額支給しなければなりません。また、毎月1回以上支払日を定めて支給する必要があります。通常の賃金は毎月支払い、割増賃金は半年にまとめて支給するといった賃金の支払い方法は違法になるので気を付けましょう。

(賃金の支払)

第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(省略)

② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。(省略)

関連記事:賃金支払いの5原則とは?違反したときの罰則や例外を詳しく紹介

5. 労働基準法第37条の割増賃金に関連するよくある質問

ここでは、労働基準法第37条の割増賃金に関連するよくある質問への回答を紹介します。

5-1. 割増賃金を支給しなかった場合の罰則は?

時間外労働が発生したのにもかかわらず割増賃金を支給しない場合、労働基準法第37条に違反することになります。この場合、労働基準法第119条に則り、6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金の罰則を受ける可能性があります。また、未払いの割増賃金が請求された場合、これに応じなければならないので注意が必要です。

第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一 (省略)、第三十七条、(省略)の規定に違反した者

5-2. パートやアルバイトにも割増賃金の支給が必要?

パートやアルバイトも労働者に該当するため、労働基準法が適用されます。そのため、パート・アルバイトに時間外労働や休日労働、深夜労働をおこなわせた場合、割増賃金を支給する必要があります。なお、個人事業主やフリーランスなど、労働者に該当しない人であれば、労働基準法が適用されないので、割増賃金を支給する義務はありません。

5-3. ダブルワークや副業の場合の割増賃金の計算の仕方は?

近年では働き方改革の影響もあり、2つ以上の勤務先で働く労働者も増えています。ダブルワークや副業をおこなう場合、労働基準法第38条に則り、それらの労働時間を通算して、賃金を計算する必要があります。

たとえば、先にA社(所定労働時間6時間)、後にB社(所定労働時間3時間)と労働契約を締結した場合、労働時間は通算して9時間になるため、後から労働契約を結んだB社がその1時間分の時間外労働に対する割増賃金を支給しなければなりません。また、実際の1日の労働時間について、A社2時間残業、B社残業なしであった場合、A社が契約の時間を超えて働かせたため、A社にも割増賃金の支給義務が生じるので注意しましょう。

(時間計算)

第三十八条 労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。(省略)

6. 労働基準法第37条に基づき正しく割増賃金を計算しよう!

労働基準法第37条では、時間外労働、休日労働、深夜労働に対する割増賃金の支払いに関して細かく規定されています。割増賃金を適切に計算・支給しなければ、未払い賃金の請求を受けるだけでなく、懲役や罰金といったペナルティも受ける恐れがあります。労働基準法第37条の割増賃金のルールを理解し、正しく給与を支給するようにしましょう。

労働基準法総まとめBOOK