自社の従業員が結婚し被扶養家族が増えた場合、配偶者を第3号被保険者に切り替える手続きが必要です。その際、被保険者区分の切り替えに用いる書類が「国民年金保険第3号被保険者関係届」です。

第3号被保険者への切り替え手続きが遅れると、将来受け取れる年金額にも影響を及ぼします。従業員から配偶者の被保険者区分変更の申し入れを受けた場合は、必要な書類を揃えて速やかに手続きをおこないましょう。

今回は国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要となるケースや、手続きの流れをわかりやすく解説します。

目次

社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

1. 国民年金第3号被保険者関係届とは?

国民年金第3号被保険者関係届とは、従業員の配偶者が被扶養家族となる場合や被扶養家族から外れる場合に、その被保険者区分を変更する手続きで用いる書類です。ここでは、国民年金の被保険者区分の違いや、従業員の配偶者が第3号被保険者となるための要件を解説します。

国民年金第3号被保険者関係届とは、従業員の配偶者が被扶養家族となる場合や被扶養家族から外れる場合に、その被保険者区分を変更する手続きで用いる書類です。ここでは、国民年金の被保険者区分の違いや、従業員の配偶者が第3号被保険者となるための要件を解説します。

関連記事:社会保険の扶養範囲や扶養の手続き方法についてわかりやすく解説

1-1. 国民年金被保険者の種類

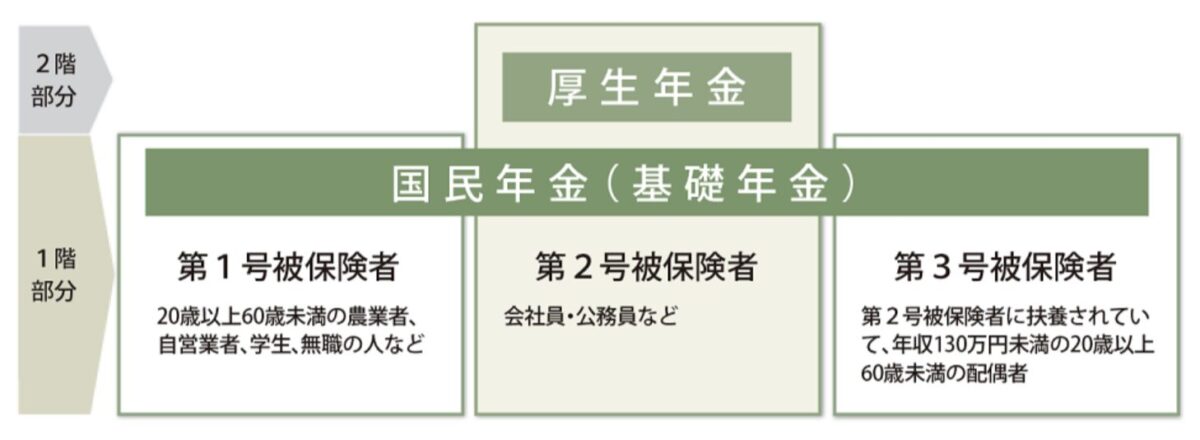

日本では国民皆保険が義務付けられており、日本に住む20歳以上60歳未満の国民は必ず国民年金に加入しなければなりません。国民年金制度の対象者は、自身の職業や立場などに応じて第1号、第2号、第3号の3種類の被保険者区分に分類されます。

第3号被保険者とは、国民年金対象者のうち「第2号被保険者に扶養される配偶者」であり「年間収入の見込み額が130万円未満」の人を指します。なお、第2号被保険者となれば、国民年金だけでなく、厚生年金保険にも加入することができます。

1-2. 第3号被保険者の資格取得要件

国民年金第3号被保険者の資格を得るには、以下2つの要件を満たさなければなりません。

- 第2号被保険者の配偶者である(日本居住、20歳以上60歳未満)

- 自身の年間年収が130万円未満である

第3号被保険者の資格を得るために前提となる要件は「第2号被保険者の配偶者」であることです。なお、籍を入れていなくても事実上の婚姻関係にあれば配偶者とみなされます。

また、「自身の年間収入が130万円未満」でなければ、第3号被保険者になることはできません。ここでの年間収入とは、第3号被保険者となった日から今後1年間の見込み収入のことです。なお、年間年収130万円未満であっても、厚生年金保険の加入要件に該当する人は、厚生年金保険に加入することになるため、第3号被保険者にはあてはまりません。

通常は被扶養家族と第3号被保険者の資格取得手続きを同時におこないます。すべての要件を満たすことを確認したうえで国民年金第3号被保険者関係届や健康保険被扶養者異動届など必要書類を用意しましょう。

1-3. 国民年金第3号被保険者は保険料の負担がない

国民年金第3号被保険者の大きな特徴として、保険料を自己負担する必要がありません。第3号被保険者の保険料は本人に代わって加入する保険組合が支払うため、将来の年金受給額が減額されません。なお、第1号被保険者は「全額自己負担」、第2号被保険者は「労使折半」となります。

2. 国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要なケース

国民年金第3号被保険者関係届は、従業員の配偶者が新たに第3号被保険者となった場合のほか、第3号被保険者の資格を喪失した際も提出が義務付けられます。ここでは、国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要となるケースを紹介します。

2-1. 従業員の配偶者が第3号被保険者の要件を満たす場合

従業員の配偶者が第3号被保険者の要件を満たす場合、国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要です。具体的には以下のケースが挙げられます。

- 従業員が結婚し、配偶者が第3号被保険者に該当する場合

- 従業員の配偶者が年収減少により第3号被保険者の要件を満たす場合

- 新規採用した従業員の配偶者が第3号被保険者に該当する場合

第3号被保険者の新規資格取得に際し特に注意すべきは、配偶者の年収減少を理由とした申請です。見込み年収にはパート収入だけでなく、雇用保険の失業給付や健康保険の傷病手当金なども含まれます。所得税の計算では、失業給付や傷病手当金は非課税扱いとなるので注意が必要です。

見込み年収額の判断が難しい場合は、該当の従業員に対し配偶者の給与明細や雇用保険受給資格者証、退職証明書など現在の収入状況を判断できる書類の提出を求めましょう。

2-2. 従業員の配偶者が第3号被保険者の資格を喪失した場合

従業員の配偶者が第3号被保険者の資格を喪失した場合も、国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要です。この場合、書類の提出により第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えがおこなわれます。従業員の配偶者が第3号被保険者の資格を喪失するケースは以下の通りです。

- 第3号被保険者(配偶者)の年収が130万円を超える場合

- 第2号被保険者(従業員)が第3号被保険者(配偶者)と離婚した場合

- 第2号被保険者(従業員)が次の理由で第2号被保険者ではなくなった場合

- 退職した

- 自営職になった

- 65歳を超えた

- 死亡した

- 特別な事情なく海外に転居する場合

第3号被保険者の資格は第2号被保険者と配偶者の関係にあることが前提です。そのため、第2号被保険者と離婚した場合や、配偶者である第2号被保険者が第1号被保険者となった場合は、第3号被保険者の資格も喪失します。

また、令和2年4月1日以降、海外で居住する人に対しては、原則として第3号被保険者の資格が認められません。ただし、留学や海外赴任への動向など特別な事情がある場合に限り、海外特例により引き続き第3号被保険者の資格が得られます。

3. 国民年金第3号被保険者関係届の手続きの流れ

ここでは、国民年金第3号被保険者関係届の手続きの手順を紹介します。従業員から配偶者の被保険者区分変更の申し入れがあった場合は速やかに手続きを実施しましょう。

ここでは、国民年金第3号被保険者関係届の手続きの手順を紹介します。従業員から配偶者の被保険者区分変更の申し入れがあった場合は速やかに手続きを実施しましょう。

3-1. 「国民年金第3号被保険者関係届」の書式を用意する

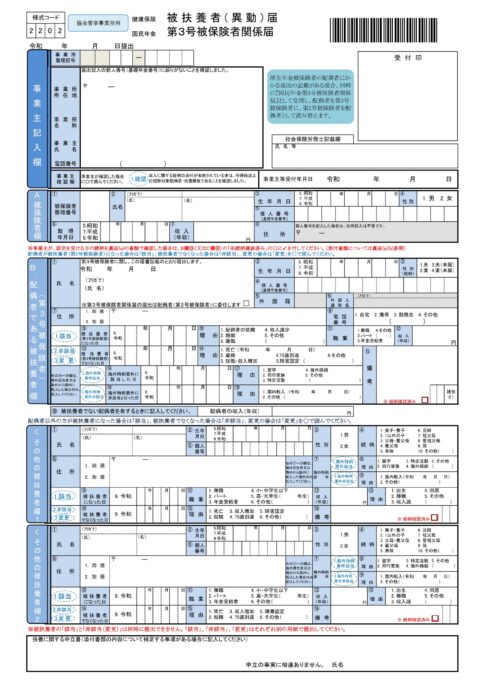

国民年金第3号被保険者関係届は各保険組合で専用の書式が用意されています。まずは自社が加入する保険組合のホームページ等から書式を入手しましょう。なお、国内で最も多くの企業が加入する協会けんぽの場合、日本年金機構のホームページより書式のダウンロードが可能です。

協会けんぽ以外の民間保険組合に加入している場合は、各組合のホームページ等で書類を入手しましょう。また、書類を提出する方法以外に、電子申請をする方法(後述)もあります。

3-2. 従業員(被保険者本人)に書類を記入してもらう

入手した書式を従業員に渡し、必要事項を記入のうえ提出してもらいましょう。その際、配偶者の収入要件が確認できる書類のコピー(給与明細や確定申告書、退職証明書、雇用保険受給者証など)をあわせて提出してもらうと、手続きがスムーズに進められます。

3-3. 事業主が5日以内に書類を提出する

書類の提出は事業主を経由しておこなうことがルールです。従業員から書類を回収後、所轄の年金事務所へ郵送するか、もしくは窓口へ持参しましょう。

なお、書類の提出期限は従業員本人の申し入れから5日以内が目安です。第3号被保険者に関連する手続きは迅速に進めることを心掛けましょう。

事業主の提出先:日本年金機構(事務センターもしくは管轄の年金事務所)

4. 国民年金第3号被保険者関係届は電子申請が可能

第3号被保険者に関する手続きは、総務省が運営する「e-Gov」などでの電子申請も可能です。e-Govはインターネット上の行政窓口としての役割を持つWEBサイトであり、各種行政手続きの電子申請も受け付けています。電子申請であれば24時間365日いつでもどこでも手続きができるため、リモートワークへの対応としてもおすすめです。

第3号被保険者に関する手続きは、総務省が運営する「e-Gov」などでの電子申請も可能です。e-Govはインターネット上の行政窓口としての役割を持つWEBサイトであり、各種行政手続きの電子申請も受け付けています。電子申請であれば24時間365日いつでもどこでも手続きができるため、リモートワークへの対応としてもおすすめです。

ここでは、国民年金第3号被保険者関係届を電子申請でおこなう方法について詳しく紹介します。

4-1. 国民年金第3号被保険者関係届を電子申請する方法

国民年金第3号被保険者関係届を電子申請する方法は3つあります。

- 「e-Gov」を利用しておこなう方法

- 市販の労務管理システムなどを活用しておこなう方法

- 無料の届出作成プログラムを利用しておこなう方法

「e-Gov」を利用して電子申請をする場合、e-Govに直接入力する方法とCSVファイルを添付して申請する方法があります。具体的な手順は、総務省のサイトで詳しく解説されています。届書作成プログラムを利用した電子申請の方法は、日本年金機構のホームページで確認することができます。

4-2. 国民年金第3号被保険者関係届を電子申請をするメリット

国民年金第3号被保険者関係届を電子申請するメリットは、いつでもどこでも申請できることです。リモートワークの場合でも環境さえ整っていれば、時間や場所を問わず申請することができます。

また、電子申請書類のやり取りを郵送でしなくてよくなるため、郵送にかかる費用や準備の時間も削減できます。さらに、マイページで申請状況や提出先機関からの通知を確認することも可能です。

5. 国民年金第3号被保険者関係届の書き方と記入例

国民年金第3号被保険者関係届の書き方は、「資格を取得する場合」「資格を喪失する場合」「被扶養者の届出事項を変更する場合」「海外特例要件を適用する場合」の4パターンに分けられます。ここでは、「資格を取得する場合」と「資格を喪失する場合」の国民年金第3号被保険者関係届の書き方と記入例を紹介します。

|

記載事項 |

書き方・記入例 |

|

提出者情報 |

提出者情報は事業主が記入します。事業所整理番号、事業所の所在地、名称、電話番号、事業主の氏名を記載します。 事業主等受付年月日には、被保険者を通じて配偶者から届書を受け取った日付を記載します。 |

|

配偶者欄(第2号被保険者) |

配偶者欄(第2号被保険者)は従業員が記入します。氏名、生年月日、性別、個人番号(基礎年金番号)を記載します。 なお、個人番号を記載しない場合は、住所の記載が必要です。 |

|

第3号被保険者欄 |

第3号被保険者欄は従業員が記入します。氏名、生年月日、性別(続柄)、個人番号(基礎年金番号)、住所、電話番号を記載します。 資格を取得する場合、「該当」に丸を付け、第3号被保険者に該当した日(20歳到達により第3号被保険者に該当した場合は20歳になる誕生日の前日)を記入します。また、該当する「理由」、配偶者の加入制度も記載します。 資格を喪失する場合、「非該当」に丸を付け、第3号被保険者に該当しなくなった日を記入します。また、該当する「理由」も記載します。 |

|

医療保険者記入欄 |

医療保険者記入欄は、健康保険組合などが記入します。所在地、名称、代表者の氏名、電話番号を記載します。 認定年月日は、扶養認定日が「第3号被保険者になった日」と相違する場合のみ記入します。 なお、医療保険者記入欄は不要なケースもあるので、日本年金機構や健康保険組合に確認してみることが大切です。 |

このように、国民年金第3号被保険者関係届の記入内容は多くありませんが、記入者が異なる箇所もあるので注意しましょう。

5-1. 国民年金第3号被保険者関係届の添付書類

医療保険者の扶養認定を受けていない場合、下記の添付書類が必要です。ただし「所得税法の規定による控除対象配偶者・扶養親族」として、事業主の証明を得ている人は、原則として添付書類は不要です。

|

退職によって収入要件を満たす場合 |

退職証明書もしくは雇用保険被保険者離職票の写し |

|

失業給付受給中や受給終了により収入要件を満たす場合 |

雇用保険受給資格者証もしくは雇用保険受給資格通知の写し |

|

年金を受給している場合 |

年金受給額を把握できる年金額改定通知書などの写し |

|

自営業や不動産などの収入がある場合 |

直近の確定申告書の写し |

|

その他の収入がある場合 |

課税(非課税)証明書など |

別途で障害年金や遺族年金、傷病手当金、失業給付などの非課税対象の収入がある場合、受取金額を確認できる通知書の写しが必要になります。また、配偶者と内縁関係にある場合、内縁関係にある両人の戸籍謄本や被保険者世帯全員の住民票の写しなどを添付する必要があります。さらに、「海外特例要件」に該当する場合、上記の書類にあわせて海外特例要件に該当していることを証明する書類の添付が必要です。

6. 国民年金第3号被保険者関係届におけるよくある質問

ここでは、国民年金第3号被保険者関係届におけるよくある質問に対する回答を紹介します。

6-1. 国民年金第3号被保険者関係届はどこでもらえる?

国民年金第3号被保険者関係届は、日本年金機構のホームページから入手することができます。エクセルのテンプレートや記入例も用意されているので、上手に活用しましょう。

6-2. 国民年金の不整合期間とは?

国民年金の不整合期間とは、第1号被保険者であったにもかかわらず、手続きをおこなわないため、記録上では第3号被保険者のままとなっている期間を指します。不整合期間がある場合、正しく修正するため、種別変更の届出をおこなう必要があります。

また、遡って第1号被保険者としての保険料を納めることで、将来の年金額に正しく反映させることが可能です。ただし、遡れる期間には時効があるので2年間です。過去2年より前については、原則として保険料を納められません。このような場合、「時効消滅不整合期間に係る特定期間該当届」の手続きにより、対応できる可能性もあるので検討しましょう。

6-2. 健康保険被扶養者と国民年金第3号被保険者の手続きは一緒にできる?

健康保険被扶養者と国民年金第3号被保険者の手続きを一緒におこなうことは可能です。この場合、「国民年金第3号被保険者関係届」ではなく、下記の「健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」を使って手続きをします。書き方も異なる箇所があるので注意が必要です。

7. 国民年金第3号被保険者関係届が必要なケースを知り適切な手続きを実施しよう

国民年金第3号被保険者関係届とは、従業員の配偶者が新たに第3号被保険者となる場合、または第3号被保険者から他の被保険者区分へ切り替わる際に提出する書類です。被保険者区分の切り替えは適切に処理しなければ不整合期間が生じ、将来受け取れる年金額に影響する可能性もあります。国民年金第3号被保険者関係届の提出が必要なケースでは、適切に事務手続きを進めることを心がけましょう。