時短勤務(短時間勤務)制度を利用する場合、所定労働時間の減少に応じて、給料(基本給)も減額されます。また、残業や社会保険料の観点から、給料の手取り額は想定よりも少なくなることが予想されます。この記事では、時短勤務中の給料の計算方法をわかりやすく解説します。また、時短勤務中の給料が減らなくなるよう補填される「育児時短就業給付」はいつから始まるのかも紹介します。

「社内で時短勤務をした例が少ないので、勤怠管理や給与計算でどのような対応が必要か理解できていない」とお悩みではありませんか?

当サイトでは、時短勤務の法的なルールから就業規則の整備、日々の勤怠管理や給与計算の方法まで、時短勤務の取り扱いについてまとめた「時短勤務のルールBOOK」を無料で配布しております。

「法律に則って時短勤務制度を運用したい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

目次

1. 時短勤務とは?

時短勤務(短時間勤務)とは、育児・介護休業法に基づき、家庭内で育児や介護をする従業員に対して所定労働時間の短縮を認める制度です。時短勤務により仕事と家庭が両立しやすくなり、従業員が長く安心して働ける環境が整えられると期待されています。なお、時短勤務は有期雇用従業員も要件を満たせば適用対象になります。

時短勤務(短時間勤務)とは、育児・介護休業法に基づき、家庭内で育児や介護をする従業員に対して所定労働時間の短縮を認める制度です。時短勤務により仕事と家庭が両立しやすくなり、従業員が長く安心して働ける環境が整えられると期待されています。なお、時短勤務は有期雇用従業員も要件を満たせば適用対象になります。

時短勤務が適用される従業員は、1日の所定労働時間が8時間から6時間(正確には5時間45分から6時間)に短縮されます。また、事前の申請がある場合に限り残業や深夜労働の免除も可能です。働き方改革の一環として注目される時短勤務ですが、一般的には労働時間の減少に伴い給料も減少します。従業員に時短勤務制度の活用を促すためには、時短勤務に伴う給料の減少について正しく理解しておくことが重要です。

関連記事:時短勤務とは?|短時間勤務制度はいつまで適用?メリットやデメリットについて詳しく解説!

1-1. 時短勤務の給料は平均いくら?

時短勤務を利用する場合、一般的に所定労働時間の減少に比例して、給料も減額されます。厚生労働省の公表する「令和5年賃金構造基本統計調査」に基づくと、短時間労働者の1時間あたりの賃金は平均1,412円です。仮に時短勤務労働者の1時間あたりの平均賃金が1,412円で、1日6時間、月21日働いたとすると、169,440円になります。そのため、時短勤務中の給料の平均は16万円~18万円程度といえるかもしれません。

2. 時短勤務の給料における2つの考え方

ここからは時短勤務の適用に伴う給料の扱い方を詳しく見ていきましょう。まずは賃金支払いの基本原則である「ノーワーク・ノーペイの原則」、そして育児・介護休業法で禁止される「不利益取扱の禁止」のについて解説します。

ここからは時短勤務の適用に伴う給料の扱い方を詳しく見ていきましょう。まずは賃金支払いの基本原則である「ノーワーク・ノーペイの原則」、そして育児・介護休業法で禁止される「不利益取扱の禁止」のについて解説します。

2-1. ノーワーク・ノーペイの原則

ノーワーク・ノーペイの原則とは、賃金支払いの基本原則の一つです。労働基準法第24条により、労働の対価として支払われる賃金は、全額支払わなければなりません。裏を返せば、提供される労働力が低下すれば、それに伴い賃金を減少させても問題ないといえます。

時短勤務の場合、今まで1日8時間提供されていた労働時間が6時間に減少するため、賃金を減少させるのは必然的な判断です。労働時間の減少に対し適正に賃金を減少させるのであれば法的に問題はありません。ただし、賃金の減少が認められるのはあくまで減少した労働力に相当する金額のみであり、必要以上に減少させると違法になるので注意が必要です。

(賃金の支払)

第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(省略)

2-2. 不利益取扱の禁止

時短勤務については、育児・介護休業法で明確に定められています。育児・介護休業法第23条の2によって時短勤務に伴う従業員の不利益取扱は禁止されています。たとえば、時短勤務を申請した従業員に対し、次のような措置を取った場合、不利益な取り扱いに該当する可能性があります。

- 賃金を不当に減額する

- 賞与を不当に算定する

- 正当な理由なく解雇する

- 休業・時短勤務を理由に適切な人事考課を行わない

- 強制的に雇用形態を変更する

- 本人の希望に反して時間外労働や深夜労働を強要する など

給与や賞与の不当な算定、時間外手当の未払いなどは従業員にとって明確な不利益に該当するので、絶対にあってはなりません。給料以外にも育児・介護により時短勤務を必要とする従業員への配慮やモラルを欠いた指示・命令は不利益な取り扱いにあたる可能性があるため十分に気を付けましょう。当サイトでは時短勤務制度で働く従業員への法律に則った対応方法を解説した資料を無料で配布しています。こちらからダウンロードして法違反へのリスクヘッジにお役立てください。

第二十三条の二 事業主は、労働者が前条の規定による申出をし、又は同条の規定により当該労働者に措置が講じられたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

引用:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)第23条の2一部抜粋|e-Gov

3. 時短勤務の給料の計算方法

時短勤務労働者の給料は、ノーワーク・ノーペイの原則を基に算定します。ここでは、時短勤務時の給料の計算方法について詳しく紹介します。

3-1. 基本給は労働時間の減少と比例して減額する

時短勤務が適用される従業員の給料は、労働時間の減少と比例して基本給を減額します。時短勤務中の基本給を算定する計算式は以下の通りです。

たとえば、時短勤務を利用したことにより、所定労働時間を8時間から6時間に短縮される場合、労働時間は通常の75%になります。そのため、基本給も通常の75%にあたる金額に設定し、給料計算を実施します。なお、通常の所定労働時間や、時短勤務中の所定労働時間は、会社ごとに条件を満たす範囲で設定できるため、必ずしも通常の所定労働時間が8時間、時短勤務中の所定労働時間が6時間というわけではないので注意が必要です。

3-2. 時短勤務者の給料計算の具体例

ここでは、次のようなケースを仮定して、時短勤務者の具体的な給料をシミュレーションして紹介します。

- 通常の基本給:月20万円

- 通常の所定労働時間:1日8時間

- 時短勤務時の所定労働時間:1日6時間

これらの数字を時短勤務時の基本給算定式に当てはめると以下のようになります。

つまり、基本給20万円の従業員が時短勤務を実施した場合は、基本給15万円に減額されることになります。この金額に各種手当の加算や社会保険料の天引きなどを実施し、実際に支払う給料が決定します。

4. 時短勤務の手取り給料は基本給よりも減額幅が大きい

時短勤務者の給料を計算した場合、社会保険料などの天引きを経て給料は支払われるため、実際の手取り給料は想像以上に少ないと感じられるかもしれません。基本給の減額が25%程度であっても、手取り金額は30%~40%程度減少してしまうケースも珍しくありません。

時短勤務者の給料を計算した場合、社会保険料などの天引きを経て給料は支払われるため、実際の手取り給料は想像以上に少ないと感じられるかもしれません。基本給の減額が25%程度であっても、手取り金額は30%~40%程度減少してしまうケースも珍しくありません。

手取りが減少する理由としては、まず時短勤務に伴う残業や深夜勤務の減少が挙げられます。また、時短勤務により収入が減少しても、しばらくは従前の社会保険料が適用される点も注意が必要です。ここからは、時短勤務中の残業代や賞与、社会保険料の取り扱いについてそれぞれ詳しく紹介します。

4-1. 時短勤務中の残業代

時短勤務中は原則として残業も制限されます。ただし、残業をしていけないわけではありません。しかし、育児・介護休業法により、従業員から申請があった場合は、残業を免除しなければなりません。なお、所定外残業(法定内残業)や残業の発生しない深夜業でも違法になる可能性があります。

時短勤務中の残業代は、原則として1時間あたりの基礎賃金に残業時間を掛けて計算されます。ただし、時間外労働(法定外残業)に該当する場合、割増率も掛けて残業代を算出しなければならないので注意が必要です。また、法定労働時間を超えて残業させる場合、36協定の締結・届出も必要になるため気を付けましょう。

関連記事:時短勤務中の残業は違法?残業代の計算方法や36協定の必要性についても解説!

4-2. 時短勤務中の賞与

賞与(ボーナス)は基本給や残業代と異なり、法律によって支給が義務付けられているわけではありません。そのため、就業規則や賃金規程に従って、時短勤務中の賞与は計算されるのが通常です。

たとえば、「基本給の〇カ月分」を賞与として支給する場合、時短勤務による基本給の減額に伴い、賞与額も減額されます。一方、「個人業績・企業業績」に基づき賞与を支給する場合、時短勤務中でも、通常の労働者と変わらず、賞与額は算定されなければなりません。

このように、時短勤務中の賞与の取り扱いは会社によって異なります。従業員とトラブルを生まないためにも、あらかじめ時短勤務労働者の賞与に関する定めを就業規則に細かく記載しておくことが大切です。

4-3. 時短勤務中の社会保険料

時短勤務を利用したとしても、何も手続きをしなければ、社会保険料はそのまま据え置かれます。しかし、育児休業から復帰後、時短勤務により就業する場合、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を用いて申請することで、標準報酬月額の変更が可能です。ただし、標準報酬月額が改定されるまでに数カ月要するため、時短勤務を適用してからすぐに社会保険料は変更されないので注意が必要です。

関連記事:時短勤務時の社会保険料は据え置き!減額する手続きや間違いやすいポイントについて

5. 時短勤務の給料で注意すべきポイント

時短勤務中は割増賃金や休憩時間、年金手続きなどにも気を付けなければなりません。ここでは、時短勤務の給料で注意すべきポイントについて詳しく紹介します。

時短勤務中は割増賃金や休憩時間、年金手続きなどにも気を付けなければなりません。ここでは、時短勤務の給料で注意すべきポイントについて詳しく紹介します。

5-1. 賃金に関する規定は就業規則で明確にする

時短勤務における各種手当や賞与などの賃金に関する取り扱いは事前に就業規則で定めることが大切です。手当や賞与は企業の裁量で従業員へ支給されるものであり、それについて法的なルールや制限はありません。ただし、従業員数10人以上の企業は、就業規則を定め、届け出る義務があります。また、トラブルを避けるためにも、就業規則を作成したら、きちんと従業員に周知しましょう。

作成及び届出の義務)

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

(省略)

二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

(省略)

5-2. 時短勤務者にも割増賃金は適用される

時短勤務を利用した場合、申請することで、所定外労働や深夜業を制限することができます。しかし、時短勤務を選択したら、時間外労働や深夜労働、休日労働が強制的にできなくなるわけではありません。時短勤務労働者の同意を得たうえで、残業や夜勤、休日出勤などをさせることは違法ではありません。ただし、時間外労働、深夜労働、休日労働には割増賃金が発生します。それぞれの割増率は次の通りです。

|

割増条件 |

割増率 |

|

時間外労働 |

25%以上(※月60時間超えの場合は50%以上) |

|

深夜労働 |

25%以上 |

|

休日労働 |

35%以上 |

なお、割増労働が重複する場合には、それぞれの割増率を合算して、割増賃金を計算する必要があります。このように、時短勤務労働者にも、割増賃金は適用されるので、法律に基づき、正しく支給するようにしましょう。

関連記事:割増賃金とは?計算方法や残業60時間超の割増率をわかりやすく解説

5-3. 時短勤務者には休憩時間が原則不要

時短勤務で働く場合、原則として所定労働時間が6時間以下に抑えられます。労働基準法第34条により、休憩時間は労働時間が6時間を超えてから発生します。そのため、時短勤務労働者に対しては、休憩時間の付与は不要です。ただし、所定労働時間が6時間に設定していても、1分でも残業が発生したら休憩時間を付与する義務が生じます。時短勤務の場合、通常は所定外労働が禁止されますが、残業が発生し、労働時間が6時間を超えたら、休憩時間を付与しなければならなくなるので注意が必要です。

(休憩)

第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

5-4. 標準報酬月額を見直す

時短勤務により基本給が大きく変わった従業員に対しては、必ず標準報酬月額の見直しを実施しましょう。標準報酬月額とは、社会保険料の算出基準となる金額のことです。通常は毎年4月~6月の3カ月間の平均給与から決定されますが、固定賃金の変更により直近3カ月の平均給与に2等級以上の変動があった場合、次の改定時期を待たず標準報酬月額を改定しなければなりません。これを標準報酬月額の随時改定といいます。なお、時短勤務からフルタイム勤務に戻る従業員に対しても、標準報酬額の見直しが必要になります。

関連記事:社会保険の随時改定はいつから必要?おこなうための条件や手続き方法を紹介

5-5. 年金に関する手続きをする

時短勤務により標準報酬月額が低下した場合、毎月支払う社会保険料は減りますが、将来の年金受け取り額も減少してしまう可能性があります。子が3歳に達するまでの養育期間中に時短勤務を利用した場合、「養育期間標準報酬月額特例申出書」を用いて手続きをすることで、時短勤務により見直される前の標準報酬月額で年金額が計算されるようになります。このように、時短勤務を適用する人によっては、「標準報酬月額のみなし措置」を利用できる可能性があるので、正しく従業員に周知しましょう。

6. 時短勤務の給料が減らなくなるのはいつから?

時短勤務を利用すると、給料が減ってしまうというデメリットがあります。しかし、時短勤務でも給料が減らなくなる制度が創設されました。ここでは、新設された育児時短就業給付(仮称)とは何か、いつから適用されるのかを解説します。

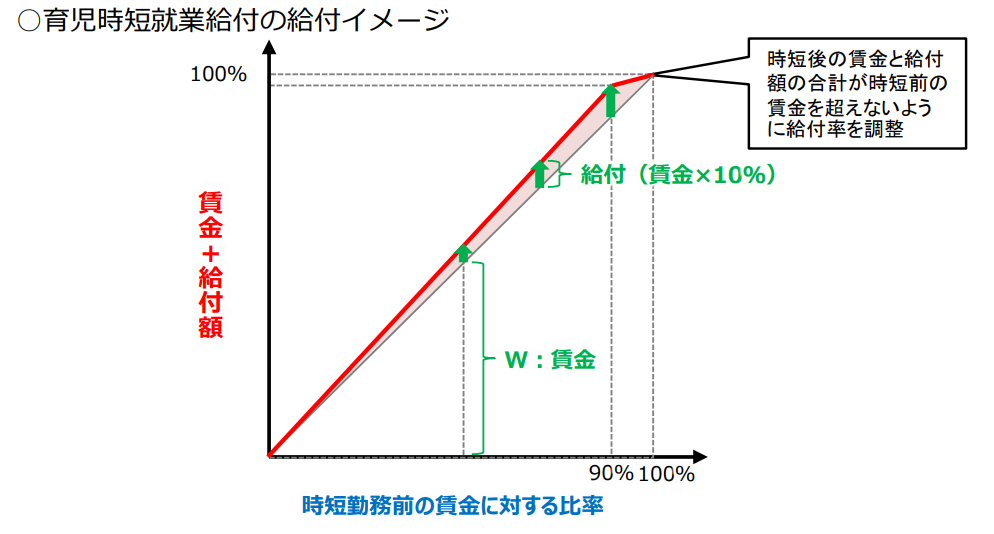

6-1. 育児時短就業給付(仮称)の創設

育児時短就業給付(仮称)とは、仕事と育児を両立させる労働者を支援するための給付金制度を指します。育児時短就業給付は、2025年4月から制度が開始される予定です。2歳未満の子を養育していることが、育児時短就業給付を受け取るための要件の一つです。そのため、時短勤務労働者すべてが利用できるわけではないので注意が必要です。

6-1. 育児時短就業給付を利用しても基本給の全額は補填されない

育児時短就業給付の給付率は、時短勤務中に支払われた給料額の10%とされています。そのため、育児時短就業給付制度を利用しても、時短勤務により減ることとなった給料がすべて補填されるわけではありません。また、今後も育児時短就業給付制度の見直しがおこなわる可能性があるので、時短勤務制度を導入している企業は、常に新しい情報を収集するようにしましょう。

7. 時短勤務の給料は不利益がないように算出しよう

時短勤務の給料は、ノーワーク・ノーペイの原則により労働時間の減少に応じた減額が認められています。一方で育児・介護休業法で規定される不利益取扱いの禁止により、給料の不当な減額は認められません。時短勤務制度は従業員の育児や介護を支援するものであり、給料の面を含めて不当な扱いがないよう制度を整備することが大切です。また、2025年度から始まる予定の育児時短就業給付制度にも注目しておきましょう。

時短勤務の給料は、ノーワーク・ノーペイの原則により労働時間の減少に応じた減額が認められています。一方で育児・介護休業法で規定される不利益取扱いの禁止により、給料の不当な減額は認められません。時短勤務制度は従業員の育児や介護を支援するものであり、給料の面を含めて不当な扱いがないよう制度を整備することが大切です。また、2025年度から始まる予定の育児時短就業給付制度にも注目しておきましょう。

「社内で時短勤務をした例が少ないので、勤怠管理や給与計算でどのような対応が必要か理解できていない」とお悩みではありませんか?

当サイトでは、時短勤務の法的なルールから就業規則の整備、日々の勤怠管理や給与計算の方法まで、時短勤務の取り扱いについてまとめた「時短勤務のルールBOOK」を無料で配布しております。

「法律に則って時短勤務制度を運用したい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。