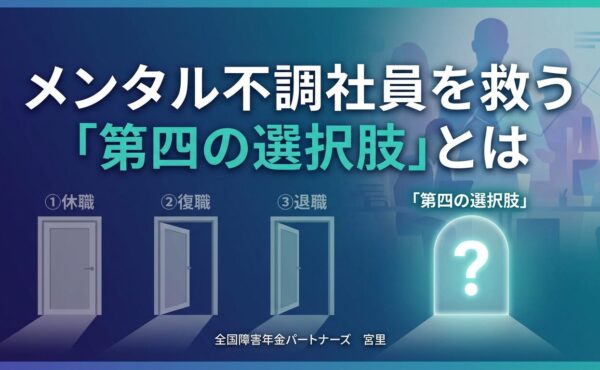

労働者の働き方が多様化する昨今、企業には従業員の能力を最大化するための、新しい労働環境の構築が求められています。フレックスタイム制は、このような社会の変化を受けて作られた制度の一つです。

しかし、フレックスタイム制が普及していくなかで、新しい労働体系の正しい理解が進まず、さまざまな問題が引き起こされています。具体的には、残業代や労働時間の計算方法が正確に把握されていないといったことが挙げられるでしょう。

また、「フレックスタイム制では残業代は支払われない」といった事実とは異なって理解されているケースもあります。

人事担当者がフレックスタイム制について理解し、従業員に周知できれば、フレックスタイム制を適切に運用できるでしょう。

そこで今回は、フレックスタイム制における残業代や労働時間の考え方についてくわしく解説します。

フレックスタイム制の導入には、労使協定の締結や就業規則の変更・届出など、おこなうべき手続きが存在します。

また、フレックスタイム制を導入した後に、「出勤・退勤時間が従業員によって異なるので、勤怠管理が煩雑になった」「残業時間の計算方法と清算期間の関係がよく分からない」といったお悩みをお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方に向け、当サイトでは「フレックスタイム制度を実現するための制度解説BOOK」をご用意しました。

「フレックスタイム制の導入手順を詳しく知りたい」「清算期間・残業の数え方や勤怠管理の方法を知りたい」という方は、ぜひダウンロードしてご覧ください。

目次

1. フレックスタイム制における残業の考え方

フレックスタイム制と一般的な勤務体系では、労働時間や残業時間の考え方に以下のような違いがあります。

| フレックスタイム制 | 一般的な勤務体系 | |

| 労働時間 | 所定労働時間は、清算期間における「法定労働時間の総枠」で決める | 所定労働時間は、法定労働時間の範囲内で決める(1日8時間、週40時間) |

| 残業時間 |

|

|

フレックスタイム制における残業時間とは、清算期間全体で総労働時間が超過した分の時間を指します。超過分が法定労働時間内であれば法定内残業となり、法定労働時間を超えた分は法定外残業の対象です。

そのため、総労働時間を超える分に対しては残業代を支払う必要があります。また、超過した労働時間を、次の精算期間に繰り越すことはできません。必ず当月に残業代として清算する必要があり、その分の残業代が支払われていなければ違法となります。

フレックスタイム制における残業代をきちんと清算するために、まずは前提となる法定外残業や法定内残業の概念について解説します。

1-1. 法定外残業

法定外残業とは、労働基準法により定められた法定労働時間を超過しておこなう労働のことです。

労働基準法32条では、所定労働時間を1日8時間、1週40時間と規定しており、それ以上の労働は原則禁止です。法定外残業をおこなうためには、企業があらかじめ36協定や特別条項といった協定を結ぶ必要があります。

また企業は法定外残業をおこなった従業員に対して、割増賃金を支払う義務があります。

1-2. 法定内残業

法定内残業とは、各企業の就業規則で定められている所定労働時間を超えている労働を指します。仮に企業内での定時を超過して働いていても、所定労働時間を超えていないため、割増賃金を支払う必要はありません。企業は、所定労働時間を超過した分だけ通常の賃金を支払います。

ただし、企業によっては就業規則や賃金規定などで、独自に割増賃金の支払を設定しているケースもあります。

[参照]労働基準法|e-Gov法令検索

2. フレックスタイム制とは?

フレックスタイム制とは、一定期間の中で総労働時間を決め、従業員自身が始業時間と終業時間を自由に決定できる制度です。従来のような、9時〜18時といった画一的な労働時間とは異なり、通勤ラッシュを避けたり、子供の送り迎えをしたりなど、従業員のライフスタイルに合わせた自由度の高い労働を可能にします。

2-1. コアタイムとフレキシブルタイム

ただし、必ずしもすべての労働時間を従業員に一存させる必要はありません。フレックスタイム制には、2種類の時間定義が存在します。

コアタイム

1日の中で必ず出勤していなければならない時間帯のことを指します。一般的には会議や外部との取引に支障が出ないように設けられています。

しかし、フレックスタイム制において、コアタイムは必ずしも設けなければいけないものではなく、コアタイムを設けないスーパーフレックスタイム制にすることも可能です。

スーパーフレックスタイム制では、従業員が完全に自分の好きな時間に働くことができるため、業務の柔軟性が一層高まります。この制度が導入されることで、労働者は自身のライフスタイルに合わせた勤務時間を選ぶことができるため、ストレスの軽減にもつながります。

また、企業としても、従業員が最も効率的に働ける時間帯に業務を進めることができるため、全体の生産性向上が期待できます。

しかし、スーパーフレックスタイム制を採用する場合でも、労働基準法に基づいた労働時間管理や、業務の進捗状況を把握するための適切な方法を整えることが重要です。

そのため、導入にあたっては企業内での合意形成や、就業規則の見直しが必要となるでしょう。綿密な取り決めを行うことで、従業員にとっても企業にとっても信頼性の高いフレックスタイム制を実現できるのです。

フレキシブルタイム

いつでも出退勤が可能な時間帯のことです。勤務をするもしないも本人の自由となりますが、コアタイムの前後に必ず設ける必要があります。

たとえばフレキシブルタイムにおける出勤時間が7時~10時、退勤時間が16時~20時であれば、その日の都合によって8時に出勤し、16時に退勤したり、11時に出勤し、20時に退勤することなども可能です。

フレックスタイム制の導入により、従業員は自分のライフスタイルに合わせた働き方ができるようになります。これにより、仕事の効率性だけでなく、プライベートの充実度も高まるでしょう。

ただし、労働基準法に則った適切な運用が求められるため、企業側は勤務状況をしっかりと把握し、管理する体制を整える必要があります。

フレキシブルタイムの活用により、従業員は自身の仕事の進捗に合わせた最適な働き方を選ぶことができ、企業と従業員の双方にとってメリットが生まれます。

2-2. フレックスタイム制における労働時間の考え方

フレックスタイム制における労働時間の考え方は定時制の場合とは異なります。

フレックスタイム制では、労働時間の計算を1日単位ではなく、清算期間単位でおこないます。これは日毎に労働時間が大きく変動するためです。清算期間は1ヵ月単位や1週間単位でも設定が可能で、最大3ヵ月にすることができます。

また、企業は清算期間内での従業員の労働時間を定める必要があります。これを「清算期間における総労働時間」といいます。

さらに、法律で定められている清算期間内における従業員の最大労働時間もあります。これは「清算期間における法定労働時間」といいます。法定労働時間を超えた総労働時間の設定はできません。

フレックスタイム制では、労働者が自らの裁量で勤務時間を選択できるため、柔軟性がそなわります。その一方で、企業は定められた法定労働時間を遵守しなければなりません。

また、労働時間の考え方を誤って理解し、法定労働時間を超過するような働かせ方をすることは法律に違反する可能性があるため注意が必要です。

このように、フレックスタイム制を適切に運用するためには、企業側が労働時間のルールを明確にし、従業員に対してもその内容を十分に周知することが重要です。理解を深めることで、従業員がフレックスタイム制を上手に活用し、効率的に働くことができるようになります。

2-3. 清算時間とは

清算期間とは、フレックスタイム制において労働者が労働時間を調整できる期間のことです。清算期間は2019年の法改正により上限が1ヵ月から3ヵ月へと変更されました。これにより、月をまたいだ清算期間の設定が可能になり、従来よりも労働時間の過不足の調整に柔軟に対応できるようになりました。

2-4. 総労働時間とは

総労働時間とは、従業員が清算期間内に働くべき労働時間を指し、所定労働時間ともいいます。原則として総労働時間(所定労働時間)は、法定労働時間に基づいて算出されます。そのため、総労働時間を決める際にはまず法定労働時間を知ることが大切です。

フレックスタイム制において総労働時間が法定労働時間の総枠を超える場合、労働者はその超過分に対して適切な残業代を請求する権利があります。これにより、労働者は自身の生活状況に応じて柔軟な働き方が可能となり、業務の繁閑に合わせた調整ができるようになります。

また、企業はこの総労働時間を正確に管理し、従業員自身でも確認できる環境を整えることが求められます。清算期間内での労働の適正管理が行われない場合、労働基準法に違反するリスクが生じるため、注意が必要です。

法定労働時間の総枠を計算で求める

法定労働時間の総枠は下記の計算式で求めることが可能です。

2-5. フレックスタイム制で残業は減るのか?

残業時間を減らすことを目的にフレックスタイム制の導入を検討しているケースも少なくないでしょう。では、フレックスタイム制の導入で残業を減らすことができるのでしょうか?

結論、フレックスタイム制を導入したからといって、必ずしも残業時間が減るとは言い切れません。しかし、残業時間を減らせる可能性はあります。

というのも、フレックスタイム制は通常の勤務体系とは残業時間の考え方が異なるためです。例えば、ある日の労働時間が8時間を超えても、超過分は清算期間内の1~3ヵ月で調整することができます。一方、通常の勤務体系の場合は、1日で10時間労働したとしても、次の日も所定の労働時間分は働かなくてはなりません。

上記のケースでは、フレックスタイム制のほうが勤務時間を調整しやすいため残業時間を減らせると考えがちですが、フレックスタイム制の場合は労働者自身が労働時間を決められるため、残業が減らせるとは限りません。

2-6. フレックスタイム制に向いている業種

フレックスタイム制に向いている業種としては、個人の裁量で業務を進めることができ、業務時間をあまり気にする必要がない業種が挙げられます。具体的には、システムエンジニアやプログラマー、デザイナーなどです。

また、学術研究や技術サービス業 のように、個人の担当制による業務が可能な業種もフレックスタイム制に向いています。

一方、フレックスタイム制に向かないのは、専門性や対面での接客が必要な業種や、取引先などの都合に合わせなくてはならない業種です。具体的には医療・介護などが挙げられます。

2-7. フレックスタイム制を導入する流れ

フレックスタイム制を導入する際は、以下の手順を踏む必要があります。

- 就業規則を定める

- 労使協定を結ぶ

まずは就業規則についてです。フレックスタイム制を導入すれば、従業員の始業・終業の時間が変わることになります。そのため、就業規則に新たに規定を追加しなくてはなりません。

具体的には、以下のよな文言を追加します。

「フレックスタイム制が適用される従業員の始業および終業の時刻については、従業員の自主的決定に委ねるものとする」

次に、労使協定についてです。フレックスタイム制を導入すると従業員の勤務時間が変わるため、企業は社員に十分な説明をおこない、労使間で協議の上、労使協定を締結します。

なお、労使協定では以下の項目について定める必要があります。

- 対象となる労働者の範囲

- 清算期間

- 清算期間における総労働時間(清算期間における所定労働時間)

- 標準となる1日の労働時間

- コアタイムとフレキシブルタイム

コアタイムとフレキシブルタイムについては任意です。

以上、2つの手順を踏むことで、フレックスタイム制の導入が可能となります。

3. フレックスタイム制における残業代や労働時間の計算について

清算期間と総労働時間、法定労働時間の計算方法を理解したうえで、残業時間や労働時間が不足した場合について説明します。

3-1. 残業時間の計算方法

フレックスタイム制の残業時間の計算方法は、通常の労働時間制度とは異なります。清算期間が1ヵ月の場合と、2~3ヵ月の場合に分けて、どのように残業時間を算出するのかを詳しく見ていきましょう。

清算期間が1ヵ月の場合

清算期間が1ヵ月の場合は実労働時間から総労働時間を差し引いた分が残業時間になります。

(残業時間)=(実労働時間)-(総労働時間)

さらに、実労働時間から法定労働時間の総枠を差し引いて出た値は時間外労働です。

(時間外労働時間)=

(時間外労働)-(1週の法定労働時間 × 清算期間の暦日数 ÷ 7)

時間外労働には割増賃金を支払う必要があるので、必ず算出するようにしましょう。

なお、1ヵ月を清算期間とした場合の法定労働時間の総枠は、以下の通りです。

| 清算期間の暦日数 | 法定労働時間の総枠 |

| 31日 | 177.1時間 |

| 30日 | 171.4時間 |

| 29日 | 165.7時間 |

| 28日 | 160.0時間 |

清算期間が2~3ヵ月の場合

清算期間が1ヵ月をこえる場合は、以下のいずれかの場合において時間外労働になると定められています。

①1ヵ月ごとの労働時間が「週平均50時間」を超えた場合

②清算期間における労働時間が「法定労働時間の総枠」を超えた場合

①と②で、残業代を支払う時期が異なります。①は各月の給与に、②は清算期間最終月の給与に反映させる必要があります。

①の計算方法

(残業時間)=(月間の実労働時間数)-(50時間×各月の暦日数÷7)

(50時間×各月の暦日数÷7)で算出できるのは、週平均50時間となる月の法定労働時間数である。

この式で算出された残業時間数に割増率をかけたものが残業代に値します。

②の計算方法

(清算期間最終月に残った残業時間)=

(清算期間の実労働時間数)-(1週間の法定労働時間×清算期間の暦日数÷7日)-(①で求めた残業時間数)

この式で算出された残業時間数に割増率をかけたものが残業代となります。

3-2. 残業代の計算の仕方

残業代は、1時間あたりの基礎賃金で計算する場合と、割増賃金で計算する場合があります。ここからは、それぞれの計算方法を解説します。

1時間あたりの基礎賃金の計算方法

(基本給+諸手当)÷1ヵ月の平均所定労働時間

割増賃金の基礎となる賃金は基本給だけでなく、その他の手当を含めることとされています。ただし労働と直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて支払われる通勤手当や家族手当などは除外することができます。また臨時に支払われる報酬や、個人的な事情により支給される手当は除外されるため注意が必要です。

割増賃金の計算方法

残業時間×1時間当たりの基礎賃金×割増率

上記の計算式をもとに、間違いのないように残業代を支払いましょう。

割増率については、以下の表を参考にしてください。

| 割増率 | |

| 時間外労働 | 25%以上 |

| 時間外労働(月60時間を超えた場合) | 50%以上 |

| 深夜労働 | 25%以上 |

| 休日労働 | 35%以上 |

| 時間外労働かつ深夜労働 | 50%以上(25%+25%) |

| 休日労働かつ深夜労働 | 60%以上(25%+35%) |

1ヵ月の時間外労働が60時間を超えた場合は、割増率が2倍の50%となります。中小企業においては、2023年3月までは猶予期間が設けられていましたが、既にこの期限を過ぎているため計算の際は注意しましょう。

このように、フレックスタイム制の残業代の計算は通常とは考え方が異なり複雑であるため、制度を運用し始めた際は混乱してしまうこともあるでしょう。

そのような方に向け、当サイトでは、本章で解説したフレックスタイム制における残業代や労働時間の計算方法に関して、図を用いてわかりやすく解説した資料を無料で配布しております。

フレックスタイム制の残業代計算に関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「フレックスタイムを実現するための制度解説BOOK」をダウンロードしてご確認ください。

4. フレックスタイム制の勤怠管理で注意すべきポイント

フレックスタイム制の場合でも、残業をおこなうためには労使協定を締結する必要があります。さらに、残業時間を次の清算期間に繰り越すことは、労働基準法違反によりできません。

フレックスタイム制の場合でも、残業をおこなうためには労使協定を締結する必要があります。さらに、残業時間を次の清算期間に繰り越すことは、労働基準法違反によりできません。

ここからは、フレックスタイム制の勤怠管理で注意すべき重要なポイントについて解説します。

4-1. フレックスタイム制でも上限を超える残業命令・申請は認められない

2019年4月(中小企業は2020年4月)の法改正によって、時間外労働の上限規制が月45時間、年360時間までとなりました。もしこの規制に違反した場合、会社や経営者・管理者には6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されることがあります。

ただし、特別な事情がある場合には36協定に基づいて以下の範囲内で時間外労働を設定できます。

- 月100時間未満

- 複数月で平均80時間以内

- 年間720時間以内

ただし、月45時間を超えることができるのは年6回までです。

企業は、従業員に対して上記の範囲を超える残業命令を下すことはできません。従業員から残業したいとの申し出があった場合も同様です。企業は、従業員の残業時間が法律の規定を超えていないことを把握・管理する必要があります。

4-2. 特例措置対象事業場の場合は週の法定労働時間に注意する

通常、1週間における法定労働時間は40時間と定められています。ただし、特例処置対象事業場においては、法定労働時間が44時間となります。

なお、特例処置対象事業場とは次の要件を満たす事業所のことです。

- 常時使用する労働者が10人未満の事業所

- 商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業のいずれかに該当する事業所

特例処置対象事業所でなおかつ清算期間が1ヵ月の場合は、労働時間が週平均44時間を超えると残業となります。しかし、清算期間が1ヵ月を超える場合は、特例処置対象事業所であっても週平均40時間を超える労働に対して割増賃金の支払いが求められます。

5. フレックスタイム制の残業に関するよくある疑問

フレックスタイム制の残業に関して、よくある質問とその回答をご紹介します。

5-1. 総労働時間が不足した場合はどうするか?

清算期間内での総労働時間が不足した場合には、次の2つの方法で調整することが可能です。

1.不足分を次月に繰り越す

不足した労働時間分を次月に繰り越すことで調整します。

たとえば、今月10時間不足した場合は、次月の総労働時間に+10時間の労働時間を追加することが可能です。この場合、実際の労働時間が不足していますが、清算期間内の総労働時間分の給料を当人に支払う必要があります。

しかし、繰り越せる労働時間は、翌月における労働時間の合計が法定労働時間内までです。法定労働時間を超過してしまう場合は、次の方法を使って調整します。

2.不足分の給料をカットする

文字通り労働時間不足分の給料をカットして調整する方法です。たとえば、今月10時間不足した場合は、10時間分の給料をカットします。

また、不足分の繰り越しとの複合的な調整も可能です。法定労働時間を超過しない時間分だけ繰り越し、法定労働時間を超過する分のみ給料を削減します。

なお、総労働時間を超過した残業については、次の清算期間に繰り越すことはできないので注意してください。

5-2. 有給休暇・休日労働はどのように考えるか?

清算期間内における総労働時間を決定する際に、標準となる1日の労働時間を規定する必要があります。フレックスタイム制を導入した従業員が有給休暇を取得した場合、その標準となる1日の労働時間分の労働をしたものと計上します。

標準となる1日の労働時間は、清算期間内の総労働時間を所定の勤務日数で割った時間で考える方法が一般的です。

なお、フレックスタイム制において有給休暇を取得し、その月に残業が発生した場合の残業代の計算は複雑になるため注意しましょう。というのも、残業代はあくまでも実労働時間が法定労働時間の総枠を超えた場合に支払うためです。

以下のケースで考えてみます。

|

【清算期間の暦日数が28日のケースで、有給休暇を1日取得した場合】

|

上記のケースの場合、実労働時間は180時間、法定労働時間は160時間のため、20時間分の残業代と支払うものと考えがちです。しかし、実労働時間には、有給休暇により実際に稼働していない8時間が含まれています。この8時間は実労働時間に含まれず、法定内残業として割増なしの金額を支払います。

つまり、残業代として支払うのは、「180時間-160時間-8時間」で12時間となります。この12時間分については25%以上の割増率で賃金を支払いましょう。なお、有給休暇の8時間分は、法定内残業となるので、法定労働時間の総枠である160時間と合算して支給して問題ありません。

5-3. 固定残業の設定は可能か?

固定残業代に関して、労働契約書に記載されていればフレックスタイム制と併用することが可能です。

もちろん、固定残業時間を超える残業時間が確認された場合は、別途残業代を支給する必要があります。

6. フレックスタイム制と同時に勤怠システムの導入も検討しよう

今回はフレックスタイムを導入した際に気をつけたい労働時間や残業代の計算方法を解説しました。フレックスタイム制における計算の複雑さがおわかりいただけたのではないでしょうか。また、フレックスタイム制においては「残業代を支払わなくてもよい」など、認識を誤っていたことに気づいた方もいるかもしれません。

人事担当者は、フレックスタイム制について熟知し、あらかじめ給与の計算方法などを従業員にきちんと伝えて、仕組みを理解してもらうことが大切です。もちろん、労働時間の計算や残業代の支給などを正しくおこなわなくてはならない立場であることも忘れてはいけません。

従業員自身が総労働時間や残業時間を把握できる勤怠管理システムを利用すれば、フレックスタイム制による労働時間の管理や残業代に関する問題の改善が期待できます。フレックスタイム制を導入する際は、勤怠管理システムの導入も同時に検討してみてはいかがでしょうか。