変形労働時間制とは、1週間・1ヵ月・1年という期間で労働時間を調整でき、柔軟な働き方を実現できる制度です。従業員の労働時間を日ごとではなく、月単位や年単位で管理できるため、業務効率化や残業の削減など、多くの効果を見込めます。

しかし導入するには、事前に就業規則の改定や協定届の提出などをおこなうことが必要です。本記事では、変形労働時間制とフレックスタイム制などとの違い、残業の考え方、メリットやデメリットをあわせて解説します。

目次

1. 変形労働時間制の定義や仕組みとは?

変形労働時間制とは、対象期間(1ヵ月や1年など)における労働時間を平均して週40時間を超えない範囲で、特定の日や週に法定労働時間を超えて働かせることができる制度です。

企業は原則として法定労働時間を厳守する必要があり、1日8時間、週40時間を超えて従業員に労働をさせることができません。しかし、繁忙期と閑散期に波があるような業種の場合、法定労働時間の枠内ではどうしても業務が滞ってしまうことがあります。

繁忙期に発生する残業の時間を削減できるのも変形労働時間制の特徴です。変形労働時間制を採用していれば、繁忙期には長時間働き、閑散期には数時間の勤務に抑えるなどの調整が可能となります。

業務量に応じてフレキシブルに労働時間を設定できる変形労働時間制には、結果的に総労働時間を短縮する効果も期待できるでしょう。

以下、変形労働時間制と混同しやすい、フレックスタイム制・裁量労働制・シフト制との違いを紹介します。

1-1. 変形労働時間制とフレックスタイム制の違い

フレックスタイム制とは、従業員が始業・終業時刻を自由に決めて働ける仕組みを指します。全員が働く必要のあるコアタイムと、働くかどうかを従業員が決められるフレキシブルタイムを設けるのが一般的です。

変形労働時間制とフレックスタイム制の大きな違いは、労働時間の決定権が企業側にあるか、従業員側にあるかという点です。

変形労働時間制においては、基本的には企業側の都合で労働時間を決め、繁忙期と閑散期の業務量を調整します。一方のフレックスタイム制の場合、一定のルールは企業側で設定しますが、始業・終業時刻は従業員が自由に決定できます。

関連記事:フレックスタイム制とは?メリットやデメリット、目的と手続きを解説

1-2. 変形労働時間制と裁量労働制の違い

裁量労働制とは、労働時間や仕事の進め方などを従業員が自由に決定できる仕組みです。仕事の成果に対して給与を支払う制度であり、実労働時間に関係なく、一定時間働いたとみなして給与を支払います。たとえば、みなし労働時間を8時間と設定している場合、実労働時間が6時間であっても10時間であっても、8時間働いたとみなされます。

一方の変形労働時間制では、何時間働くべきかを企業側が設定するため、従業員が自由に働けるわけではありません。どちらも柔軟な働き方を実現する仕組みですが、仕事の進め方や労働時間の自由度が異なるといえるでしょう。

関連記事:裁量労働制とは?適用職種や改正のポイントを簡単にわかりやすく解説!

1-3. 変形労働時間制とシフト制の違い

シフト制とは、決まった勤務パターンの組み合わせにより、従業員に交代で働いてもらう仕組みです。早番・中番・遅番などと勤務時間を分け、長時間の作業を分担して進めます。介護や医療の現場、飲食店などで多く採用される制度といえるでしょう。

一方の変形労働時間制は、繁忙期・閑散期に合わせて労働時間を調整する仕組みであるため、まったく異なるものです。

関連記事:変形労働時間制とシフト制の違い!併用は可能?メリットやデメリットも解説

2. 変形労働時間制の労働時間と残業の考え方

変形労働時間制を導入する際に注意したいのが労働時間や残業に関する考え方です。変形労働時間制では、事前に定めた所定労働時間が法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて設定されることもありますが、その範囲内での労働は残業とはなりません。ただし、設定した所定労働時間を超えて働かせた場合は、その超過分が時間外労働(法定外残業)となり、割増賃金の支払いが必要です。

一方、所定労働時間が法定労働時間よりも短く設定される場合は、法定労働時間を超えた部分を時間外労働(法定外残業)としてカウントしなければなりません。なお、法定労働時間を超えなくとも、所定労働時間を超えて働かせる場合、法定内残業分の残業代は発生するので、正しく残業代を支払うことが大切です。

関連記事:変形労働時間制の残業時間の上限とは?残業代や割増賃金の計算方法も解説!

2-1. 1週間単位の変形労働時間制

1週間単位の変形労働時間制は、非定型的変形労働時間制ともよばれます。この制度を導入できる条件として、労働者が30人未満であることが挙げられます。計画的な人員配置をしたい小規模企業や代理対応がしにくい企業は、1週間単位の変形労働時間制を導入したほうが都合がよいかもしれません。

また、曜日によって業務の忙しさが変わる小売業や飲食店、旅館のみが導入できるという点も非定型的変形労働時間制の特徴です。

1週間単位の変形労働時間制を導入する場合の考え方はやや複雑です。曜日ごとに労働時間を調整する必要があるため、注意深く設定をしなければ、所定の労働時間をオーバーしてしまう可能性もあります。

1週間単位の変形労働時間制では、1日の労働時間が10時間、週の労働時間が40時間を超えないようにする必要があります。また、従業員の都合を確認したうえでシフトを作成することも重要なポイントです。

2-2. 1ヵ月単位の変形労働時間制

変形労働時間制を採用している企業のほとんどが、1ヵ月という単位に区切って労働時間を調整しています。月の労働時間の上限は法定労働時間である週40時間から算出するため、31日ある月の労働時間の上限は171.1時間ということになります。また、30日までの月は177.1時間を上限として労働時間を考えなければなりません。

なお、2月は28日までなら160時間、29日までなら165.7時間に設定されます。

月末に忙しくなるような企業であれば、月初の労働時間を6~7時間に抑えるなどの調整が可能です。

たとえば、1~24日までは9:00~17:00を勤務時間とし、1時間の休憩を設定し7時間労働に調整します。25日から月末までは9:00~20:00の勤務で、同じく1時間の休憩を挟み10時間勤務とします。このような形にすれば、法定労働時間内で柔軟に仕事を進めることが可能です。

1ヵ月単位の変形労働時間制では、日、週、月ごとでそれぞれ残業時間を算出しますが、週の残業時間を算出する際は日単位での残業時間を差し引き、月の残業時間を算出する際は、日・週単位の残業時間を差し引いて求めます。

関連記事:1ヶ月単位の変形労働時間制とは?残業の考え方や届出の流れをわかりやすく解説!

2-3. 1年単位の変形労働時間制

1年間の中で繁忙期と閑散期を柔軟に対応したい企業には、1年単位の変形労働時間制を導入するとよいでしょう。1年単位の変形労働時間制では、暦日数が365日の年には2085.7時間、366日あるうるう年には2091.4時間という法定労働時間の総枠内で労働時間を決めていくことになります。

法定労働時間は1ヵ月以上から1年までの間で計算され、平均すると1週間あたりの労働時間が法定の40時間以内に収まるということになります。

ただし、1年単位の変形労働時間制では、1日あたりの労働時間は最大で10時間、連続勤務は6日までと規定されているので、この上限を超えないよう注意しましょう。また、1年単位で変形労働時間制を採用するときには労使協定を結び、労働基準監督署に詳細を提出する必要があります。

以下、具体例で考えてみましょう。1年単位の変形労働時間制を導入し、繁忙期の3ヵ月間は9:00~20:00、それ以外の期間は9:00~18:00という枠内で労働時間を定めたとします。この場合、繁忙期の3ヵ月間に関しては20時までの業務は残業と認められませんが、21時まで働いたという場合には残業として考えましょう。

業務時間を18時までと定めている閑散期には、19時や20時まで業務をおこなうと残業として扱われます。あらかじめ変形労働時間制を導入している場合、1時間残業した次の日に1時間早く退勤しても、残業が帳消しになるわけではありません。たとえば、業務時間を20時までと定めている繁忙期に19時で退勤する場合は、早退として扱うことになります。

関連記事:1年単位の変形労働時間制とは?特徴やメリット、残業の計算方法を徹底解説

3. 変形労働時間制を採用するメリット

ここまでは、変形労働時間制の仕組みや、労働時間や残業に関する考え方について解説しました。ここからは、実際に変形労働時間制を採用することで得られるメリットについて、企業と従業員それぞれの視点から紹介します。

3-1. 残業代の削減(企業側)

1ヵ月または1年を通してそれほど業務量が変わらないのであれば、通常の業務体系でも問題はありません。ただし、時期に応じて業務量の変化が大きい企業の場合、業務が少ない時期にも固定の労働時間分の賃金を支払い、業務量が多い時期には固定の労働時間分に加えて残業代を支払わなければなりません。

変形労働時間制を導入すると、業務量に応じて労働時間を調整することが可能なため、非効率な残業代を削減することができるのです。

3-2. 企業のイメージアップを図れる(企業側)

企業のイメージアップを図れることも変形労働時間制を導入するメリットです。変形労働時間制を導入すれば、労働時間や残業時間をしっかりとマネジメントしている企業という印象が定着し、社会的なイメージがよくなるでしょう。

その結果、入社したいという応募者が増え、採用活動がうまく進むことも期待できます。

3-3. ワークライフバランスの向上が見込める(従業員側)

変形労働時間制が導入されることで、忙しい時期に長時間働き、余裕のあるときに労働時間を短くしたり休日を取ったりと、業務量に応じた柔軟な働き方が可能となるでしょう。

そのため、ワークライフバランスが整いやすくなることがメリットといえます。

3-4. モチベーションアップにつながる(従業員側)

変形労働時間制を取り入れることで、繁忙期と閑散期でメリハリのある働き方が可能となります。閑散期にゆっくりと過ごしてリフレッシュすることで、繁忙期にはモチベーションを高く維持しながら働けるでしょう。

その結果、生産性の向上や売上アップなども期待できます。

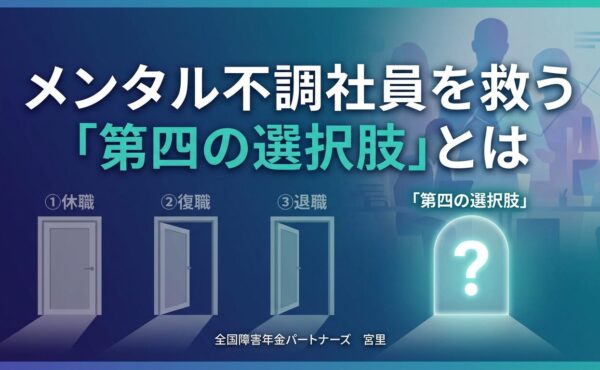

4. 変形労働時間制のデメリット

変形労働時間制を導入すれば労働時間をフレキシブルに調整でき、業務効率がアップしやすくなります。その一方で変形労働時間制には以下のような問題点もあるため、導入前に今一度確認しましょう。

4-1. 労働時間の管理が難しくなる(企業側)

変形労働時間制の大きな問題点は、勤怠管理がしにくくなることです。とくに、残業が発生した場合には正しい方法で割増賃金を計算する必要があります。

この問題は、管理者が十分に制度の内容を理解することや、変形労働時間制に対応できる勤怠管理システムを導入することで解決できます。

4-2. 就業規則の改定が必要となる(企業側)

これまで通常の労働時間制を採用していた企業が変形労働時間制を導入するときには、就業規則を大きく改定するなどの対処が求められます。

また、制度導入の際には、就業規則の所定労働時間に基づいて労働時間を決定することが重要です。所定労働時間は企業と従業員の間で結んだ労働契約で定められており、むやみに変更することができないので注意しましょう。

4-3. 従業員の理解を得る必要がある(企業側)

突然、労働時間を変更することで従業員の反発を買う、というリスクについても考えておくとよいでしょう。

従業員の残業が多かった企業が変形労働時間制を採用すると、残業を削減することが可能となります。しかし、残業の削減は従業員にとっては収入の減少にもつながる事態です。収入を減らしたくないと考える従業員が新制度をなかなか受け入れないというケースもあるため、適切な対応が必要です。

変形労働時間制を導入するときには、詳しい説明や周知を徹底するよう心がけましょう。

4-4. クライアントとのコミュニケーションが難しくなる(企業側)

変形労働時間制を導入すると、クライアントとのコミュニケーションが難しくなる可能性もあります。閑散期に労働時間が短くなることで、連絡が取りにくくなったり、対応が疎かになったりするケースもあるかもしれません。

変形労働時間制を取り入れる前に、クライアントとの関係性を維持できるか、対応にどの程度の時間がかかるのかを把握しておくことが重要です。

4-5. 残業代が減少する可能性が高い(従業員側)

業務量に応じて労働時間が調節されるということは、これまで業務量が少ない労働時間にもらえていた分の賃金や、業務量が多い時期に発生していた割増賃金が生じなくなる可能性があります。そのため従業員にとっては、収入の減少につながりやすく大きなデメリットとなることが考えられます。

5. 変形労働時間制を導入するうえで注意すべき点

ここまで、変形労働時間制のメリットとデメリットについて、企業と従業員それぞれの視点から解説しました。

ここからは、変形労働時間制の導入する前に把握しておくべき注意ポイントについて解説します。

5-1. 制度を導入するには正しい手順を踏む

変形労働時間制を社内に取り入れるには、以下の導入手順に従って手続きをおこなう必要があります。

- 従業員の労働時間を調査する

- 対象従業員・労働時間を決める

- 就業規則を整備する

- 労使協定を締結する

- 変形労働時間制導入の届出書を労働基準監督署長に提出する

- 制度内容を従業員に周知する

- 運用開始

企業側の判断で自由に導入できる制度ではないため、正しい手順を理解しておきましょう。

5-2. 所定労働時間の繰り上げ・繰り下げが認められていない

変形労働時間制においては、就業規則にて定めた所定労働時間をその後繰り上げ・繰り下げすることは認められていません。

規則で設けた分以上の労働時間が生じた場合には、残業としてカウントし、残業代や割増賃金を支払う必要があるため注意しましょう。

5-3. 特別な配慮が必要なケースもある

変形労働時間制を導入するときは、従業員ごとの事情にできる限り配慮するようにしましょう。たとえば、育児や介護をしながら働いている従業員や、職業訓練を受けている従業員などについては、それぞれの事情を把握しておくことが重要です。

変形労働時間制を導入することで、働きにくい職場環境になってしまっては意味がありません。導入前に社内の状況をしっかりと調査し、従業員と十分に協議をおこなってから導入を決めましょう。

6. 変形労働時間制は各ルールをしっかり確認してから導入しよう!

今回は、変形労働時間制の特徴やメリット・デメリットなどを解説しました。変形労働時間制とは、業務量の変化に柔軟に対応できる仕組みのことです。導入することによって残業時間や残業代を削減し、従業員のワークライフバランスを整えるという大きな目的があります。

ただし、労働時間の管理が複雑になる、正しい手順で導入する必要があるなど、面倒な部分もあります。労使協定の締結や就業規則の変更を忘れると、法律違反とみなされる可能性もあるため注意が必要です。

変形労働時間制の導入時にはさまざまな対応が求められるので、ルールを詳しくチェックしたうえで導入を進めましょう。