従業員に時間外労働や休日労働を命じる場合、36協定の締結・届出が必要です。36協定届には、その起算日や有効期間もいつにするか記載する必要があります。正しく設定しなければ、罰則が課せられる恐れもあります。この記事では、36協定の起算日とは何か、決め方や変更できるかどうかも含め、わかりやすく解説します。

36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。

当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。

これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 36協定の起算日とは?

36協定を締結することで、原則「月45時間・年360時間」を上限に労働時間を延長させることができます。その際に、いつから1ヵ月、1年を計算するのか明確にする必要があります。そのために定められるのが起算日です。つまり、36協定の起算日とは、「36協定が適用され始める日」のことです。

たとえば、2025年4月1日を起算日と設定したのであれば、2025年4月1日を基準にして時間外労働・休日労働の上限を計算することになります。ここでは、36協定とは何か説明したうえで、36協定の起算日の仕組みについて詳しく紹介します。

1-1. 36協定とは?

36協定とは、時間外労働や休日労働が生じる場合に結ぶ労使協定のことです。36協定を締結しない場合、原則として従業員に、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働や、法定休日(週1日もしくは4週に4日)の労働をおこなわせることはできません。

36協定を結び、所轄の労働基準監督署に届け出ることで、時間外労働や休日労働が可能となります。ただし、36協定を締結・届出した場合でも、時間外労働や休日労働には上限があります。なお、臨時的な特別な事情がある場合に限り、特別条項付き36協定を締結すれば、次の条件を満たす範囲で時間外労働や休日労働をさせることが可能になります。

- 時間外労働:年720時間以内

- 時間外労働+休日労働:月100時間未満、月平均80時間以内

- 時間外労働を月45時間超えられる回数:年6回まで

このように、36協定を結んだとしても、1ヵ月・1年単位で時間外労働・休日労働の上限が定められています。正しく上限時間を計算するためにも、36協定の起算日がいつになるか決めることが必要です。

関連記事:36協定とは何かわかりやすく解説!特別条項や新様式の届出記入方法も紹介!

1-2. 36協定では起算日を定める必要がある

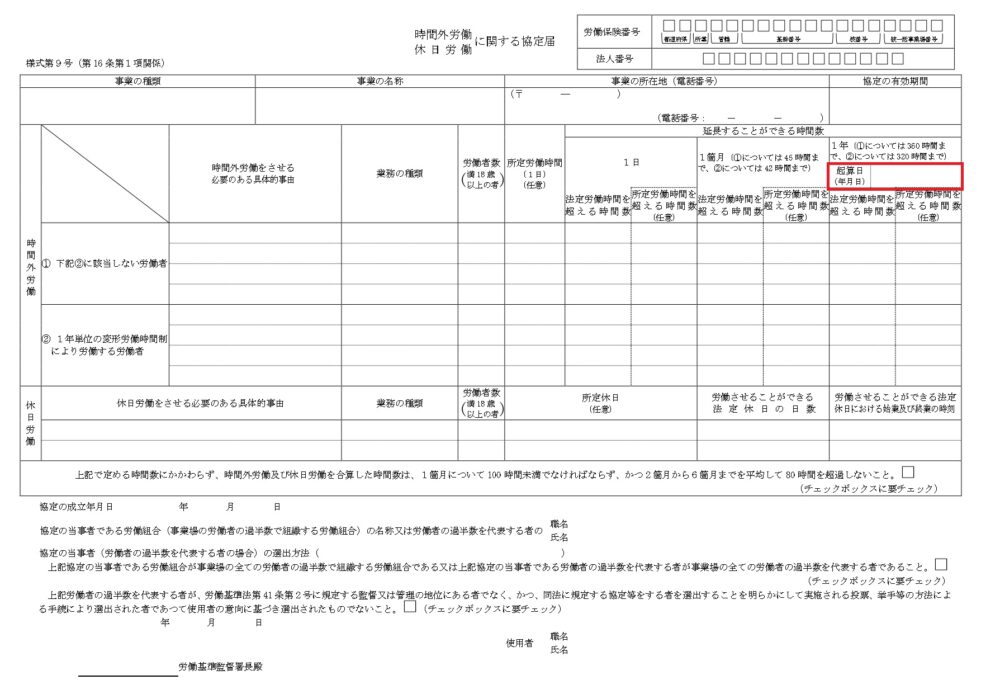

労働基準法第36条、労働基準法施行規則第17条に基づき、36協定を締結する際、必ず36協定の起算日を定めなければなりません。また、36協定の起算日は、36協定届にも記載してなければなりません。

なお、起算日は年月日で記載する必要があります。たとえば、36協定届の起算日に「1月1日から」と記載したとしたら、いつの年の10月1日からなのかがわかりません。そのため、「2025年1月1日から」のように、誰が見ても明確に判断できるように記載することが大切です。

(時間外及び休日の労働)

第三十六条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

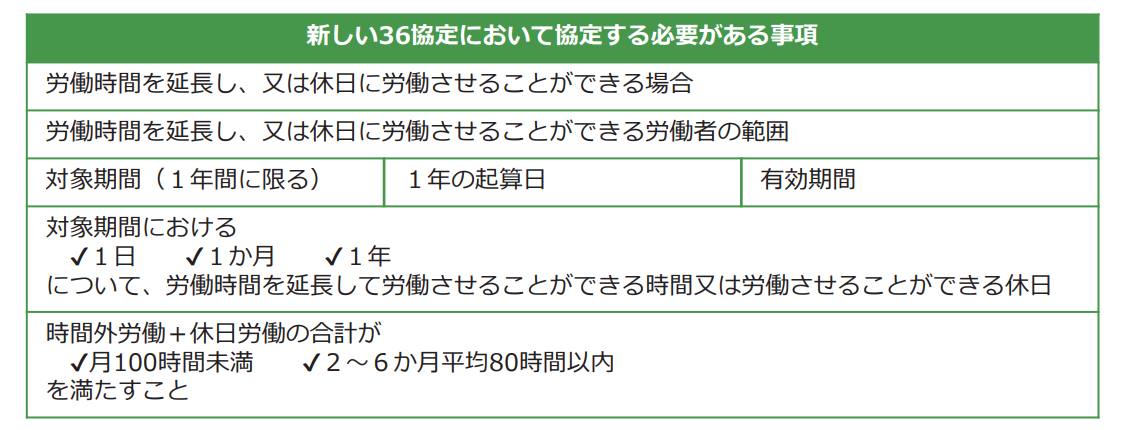

② 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲

二 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。)

三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合

四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数

五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項

第十七条 法第三十六条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。ただし、第四号から第七号までの事項については、同条第一項の協定に同条第五項に規定する事項に関する定めをしない場合においては、この限りでない。

一 法第三十六条第一項の協定(労働協約による場合を除く。)の有効期間の定め

二 法第三十六条第二項第四号の一年の起算日

三 法第三十六条第六項第二号及び第三号に定める要件を満たすこと。

四 法第三十六条第三項の限度時間(以下この項において「限度時間」という。)を超えて労働させることができる場合

五 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置

六 限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率

七 限度時間を超えて労働させる場合における手続

関連記事:36協定届の新様式とは?2024年4月からの変更内容や書き方・記入例をわかりやすく解説!

2. 36協定の起算日と有効期間・対象期間の違い

36協定には起算日のほか、有効期間と対象期間の2つも定義する必要があります。混同されやすい部分ですが、有効期間や対象期間は別のものなので注意が必要です。

| 用語 | 説明 |

| 有効期間 | 36協定届に記載する36協定が効力を持つと定める期間 |

| 対象期間 | 36協定の時間外労働の上限を数える期間(1年間に限る) |

ここでは、36協定の有効期間と対象期間の定義や違いについて詳しく紹介します。

2-1. 36協定の有効期間は1~3年の間で決める

36協定届には、起算日だけでなく、有効期間も記載する必要があります。36協定の有効期間は明確に定められていません。ただし、36協定の起算日と有効期間の始めの日は同一にすることが求められます。たとえば、36協定の有効期間を「2025年4月1日から1年間」と定めたのであれば、36協定の起算日は「2025年4月1日から」と設定しなければなりません。

また、36協定届に1年間の時間外労働ができる時間数を記載しなければならないため、有効期間は最短1年間になります。また、時間外労働や休日労働の上限は、定期的に見直し・改善が必要になるので、有効期間は1年とするのが望ましいとされています。なお、労働組合法第15条により、労働組合との労働協約は3年を超えた有効期間を定めることができません。もしも3年を超える定めをしたとしても、3年の有効期間を定めをした労働協約とみなされるので注意しましょう。

(労働協約の期間)

第十五条 労働協約には、三年をこえる有効期間の定をすることができない。

2 三年をこえる有効期間の定をした労働協約は、三年の有効期間の定をした労働協約とみなす。

関連記事:36協定届の提出期限とは?有効期間や提出忘れ時の罰則についても解説!

2-2. 36協定の対象期間は有効期間と異なる

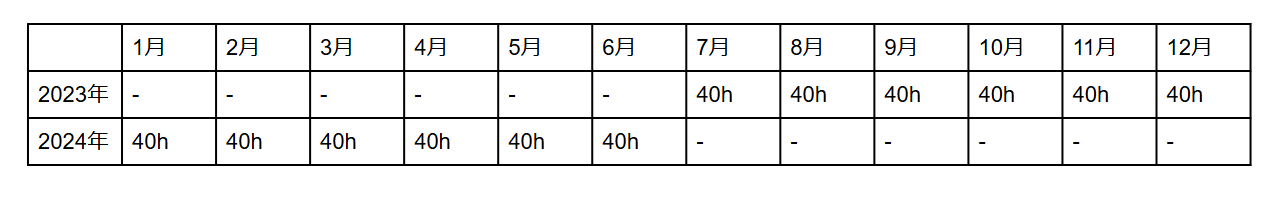

36協定の有効期間と対象期間は意味が違います。36協定を締結したとしても、「月45時間・年360時間」の上限を超えることは原則的にできません。ただし、数え始め日によっては、上限を超えている場合もあれば、上限を超えていないと判断される場合もあります。たとえば、次のようなケースを考えてみましょう。この表は、ある社員のそれぞれの月の時間外労働数を示しています。

2023年1月1日(起算日)から1年間と対象期間を定めていれば、1年間の時間外労働数は「240時間」であり、36協定の上限を超えていないので問題ありません。一方、2023年7月1日(起算日)から1年間と対象期間を定めているとしたら、1年間の時間外労働数は「480時間」になり、36協定の上限を超えてしまうことになります。

たとえ有効期間を3年間と設定していても、起算日や対象期間によっては、36協定の上限を超えてしまう可能性があります。なお、対象期間は必ず1年間でなければらなず、起算日から1年間とされます。1年間を超えて有効期間を設定している場合、対象期間は起算日から1年間で区切った各期間となります。このように、有効期間と対象期間の違いを知り、正しく36協定の締結・届出をおこなうことが大切です。

36協定における対象期間とは、法第36条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、1年間に限るものであり、36協定においてその起算日を定めることによって期間が特定されます。(省略)

※なお、36協定において1年間を超える有効期間を定めた場合の対象期間は、当該有効期間の範囲内において、当該36協定で定める対象期間の起算日から1年ごとに区分した各期間となります。

3. 36協定の起算日の変更は可能?

36協定の起算日は変更できるのかと疑問に感じたことのある人もいるかもしれません。ここでは、36協定の起算日は変更できるかどうかについて詳しく紹介します。

3-1. 36協定の起算日の変更は原則不可

36協定の起算日は、基本的に有効期間中での変更ができません。設定する際は自由に決められますが、一度適用されてしまうとなかなか変更ができないルールとなっています。変更が簡単に認められてしまうと、1年における時間外労働の上限を正しく決めて制度を適用することが難しくなってしまうためです。

3-2. 36協定を対象期間の途中に破棄・再締結する場合も変更は認められない

36協定の起算日を対象期間の途中で変更したい場合、今適用されている36協定を破棄して、再締結すれば起算日を変更できるのではと考える人もいるかもしれません。しかし、このような変更も、時間外労働の上限規制を遵守させるという観点から、原則として認められていないので注意しましょう。

(Q)対象期間の途中で36協定を破棄・再締結し、対象期間の起算日を当初の36協定から変更することはできますか。

(A)時間外労働の上限規制の実効性を確保する観点から、1年についての限度時間(原則として360時間。法第36条第4項)及び特別条項により月45時間を超えて労働させることができる月数の上限(法第36条第5項)は厳格に適用すべきものであり、ご質問のように対象期間の起算日を変更することは原則として認められません。

3-3. 36協定の起算日を例外的に変更できるケース

36協定の起算日は、原則として変更できません。しかし、例外として認められるケースもあります。それは、事業所を複数持っている企業が全社で36協定の対象期間を統一させたい場合です。このような場合、既存の36協定の破棄と再締結が認められます。しかし、36協定の起算日の変更が認められる場合でも、当初設定した起算日に基づいた対象期間に従って、法定労働時間を超えて労働ができる月数を引き続き守らなければいけないので注意が必要です。

複数の事業場を有する企業において、対象期間を全社的に統一する場合のように、やむを得ず対象期間の起算日を変更する場合は、36協定を再締結した後の期間においても、再締結後の36協定を遵守することに加えて、当初の36協定の対象期間における1年の延長時間及び限度時間を超えて労働させることができる月数を引き続き遵守しなければなりません。

4. 36協定の起算日を決めるときのポイント

36協定の起算日のルールを理解できても、実際にどのように起算日を設定すればよいのかわからない人もいるかもしれません。ここでは、36協定の起算日における決め方のポイントについて詳しく紹介します。

4-1. 36協定の起算日をいつにするかは企業が自由に決められる

36協定の起算日をいつにするかは、企業側で自由に決められます。しかし、一度36協定の起算日を定めてしまうと、変更は容易でありません。そのため、36協定の起算日は慎重に決めなければならないことを押さえておきましょう。

4-2. 起算日は給与締め日を考慮して決めることが推奨される

36協定の起算日を決める際は、賃金の支払いに関する起算日と合わせたほうが管理が簡単になります。たとえば、ある従業員を1ヵ月の間に法定労働時間を70時間超えて働かせたとします(特別条項付き36協定を締結すれば法的に可能)。この場合、月60時間超えの時間外労働に対して、50%以上の割増率を適用して、割増賃金を支払わなければいけません。

給与の締め日や支払日は企業によって自由に決められます。もし、36協定の起算日と賃金の支払いに関する起算日が異なっている場合、給与を支払うその期間においては60時間を超えてはいないものの、36協定の起算日に基づくと超えてしまっているというケースが発生するかもしれません。このように、給与管理と勤怠管理の煩雑さを回避するためにも、給与締め日・支払日を考慮し、36協定の起算日と賃金の支払いに関する起算日を統一させておくことが推奨されます。

関連記事:割増賃金とは?計算方法や残業60時間超の割増率をわかりやすく解説

5. 36協定の起算日に関する注意点

36協定の起算日には、さまざまな気を付けるべき点があります。ここでは、36協定の起算日に関する注意点について詳しく紹介します。

5-1. 中途入社の従業員に対しても対象期間は起算日を基に計算する

たとえば、2024年4月1日を起算日として、36協定を締結・届出をしたとします。2024年10月1日に中途入社があった場合、当該従業員に対しても、2024年4月1日の起算日が適用されます。2024年4月1日~2025年3月31日が対象期間となり、中途入社日ベースで起算日や対象期間を計算するわけではないので注意しましょう。

5-2. 「残業45時間超え年6回まで」も起算日にリセットされる

特別条項付き36協定を結ぶ場合、残業(時間外労働)が45時間を超えられるのは年6回までという決まりがあります。この条件についても、起算日でリセットされます。

たとえば、2024年4月1日を36協定の起算日とし、2024年4月1日~2025年3月31日の対象期間で、時間外労働が45時間を超えた回数が4回であったとします。2025年4月1日を迎えたら、この回数はリセットされることになります。

5-3. 36協定の起算日を正しく設定しないと罰則につながる

36協定の起算日を正しく設定しないと、気づかないうちに、36協定の時間外労働の上限を超えてしまっている可能性があります。36協定違反になると、労働基準法に基づき「6ヵ月以下の懲役」もしくは「30万円以下の罰金」の罰則が課せられる恐れがあります。そのため、36協定の起算日の重要性を理解することに加え、適切な勤怠管理を実施することが大切です。

関連記事:36協定に違反した場合の罰則とは?事例や企業の報告義務をわかりやすく解説

6. 36協定の起算日に関するよくある質問

ここでは、36協定の起算日に関するよくある質問への回答を紹介します。

6-1. 36協定の起算日が有効期間と異なるのは可能?

36協定の起算日と有効期間は定義が異なります。そのため、36協定の起算日と有効期間の記載方法は異なっても問題ありません。しかし、36協定の起算日は有効期間の1日目になるよう設定しなければなりません。このことが守られていない場合、36協定届が受理されない恐れもあるので注意が必要です。

6-2. 36協定の起算日は月の途中に設定できる?

36協定の起算日は月の途中に設定できないという決まりはないため、「6月10日」「9月20日」などのように、月の途中に36協定の起算日を設定することは可能です。

ただし、月の途中に設定できるからといって中途半端な日に起算日を設定すると、労働時間の管理が煩雑になります。また、給与計算との兼ね合いからも、業務負担が増加する恐れもあります。そのため、給与締め日・支払日を考慮したうえで、給与管理と勤怠管理がしやすいように、36協定の起算日を設定することが大切です。

6-3. 36協定の起算日より後に届出日が来るとどうなる?

実際に36協定が効力を発生するのは、36協定届が受理されてからです。36協定の起算日よりも後に、36協定届を提出した場合、36協定の効力が発生する日は起算日より遅れることになります。

そのため、36協定届に記載した起算日から時間外労働を命じていたとしても、届出遅れが生じると、起算日から遅れた分の効力は無効になるので、労働基準法に違反することになります。このように、36協定の効力の発生条件を正しく把握し、期限(時間外労働や休日労働が発生する日)までに忘れずに届出をおこなうことが大切です。

6-4. 派遣社員の36協定の起算日は?

派遣社員についても、時間外労働・休日労働をおこなわせたいのであれば、36協定の締結・届出が必要です。ただし、派遣社員の36協定の締結・届出に関しては、派遣先でなく、派遣元がおこないます。つまり、派遣先の事業や業務を踏まえたうえで、派遣元が36協定の届出をしなければいけません。

派遣社員に適用される起算日は受け入れた日ではなく、派遣元と結んでいる36協定に記載された起算日になるので十分に気を付けましょう。また、36協定の届出の様式は、派遣先となる企業の規模や事業・業務の内容に合わせて最適なものを選ぶことが大切です。なお、派遣社員の36協定は派遣元と結ぶものですが、実際の使用者は派遣先になります。36協定違反が発覚した場合、違反責任を負うことになるのは派遣先の使用者なので注意が必要です。

関連記事:派遣社員も36協定の対象に含む?残業時間の管理や労働者代表の選出との関係も解説!

7. 36協定の起算日は慎重に決定しよう!

36協定の有効期間は1年間とするのが望ましいです。有効期限切れになる前に再度36協定の締結・届出が必要なので注意しましょう。また、1ヵ月あたりに60時間を超えて時間外労働をする場合、割増金額を支払う義務が発生しますが、これについての管理も36協定の起算日に影響してきます。36協定の起算日は、管理しやすいようにほかの起算日と合わせて管理しておくのがおすすめです。

36協定は毎年もれなく提出しなくてはなりませんが、慣れていないと届出の記載事項や作成において踏むべき手順も分からないことが多いのではないでしょうか。

当サイトでは、そもそも36協定とは何で残業の上限規制はどうなっているかや、届出作成~提出の流れまで36協定の届出について網羅的にまとめた手順書を無料で配布しております。

これ一冊で36協定の届出に対応できますので、36協定届の対応に不安な点がある方は、ぜひこちらから「36協定の手順書」をダウンロードしてご覧ください。