テクノロジーの発展や働き方改革の影響により、ビジネス市場は目まぐるしく変化しています。このような環境に対応するため、リスキリングの推進が推奨されています。

この記事では、リスキリングとはどのような意味なのか、学び直しやリカレント教育、アンラーニング、生涯学習との違いを踏まえて解説します。また、リスキリングが注目される理由・背景、メリット・デメリット、実施手順、導入事例も紹介します。

目次

1. リスキリングとは?

ここでは、リスキリングとはどのような意味なのか、経済産業省の定義を踏まえてわかりやすく解説します。また、リスキリングと学び直し、リカレント教育、アンラーニング、生涯学習の違いについても紹介します。

1-1. 経済産業省による「リスキリング」の定義

リスキリングとは、新しい仕事で求められる知識やスキルを身に付けるために学び直すことを意味します。近年ではテクノロジーの発展により、ビジネス市場は目まぐるしく変化しています。このような環境に柔軟に対応するため、リスキリングが必要とされています。なお、経済産業省において「リスキリング(Reskilling)」は以下のように定義されています。

新しい職業につくために、あるいは、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキルを獲得する/させること

関連記事:経済産業省のリスキリング施策「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」とは?

1-2. リスキリングと学び直しの違い

リスキリングは単なる「学び直し」と勘違いされがちです。学び直しとは、自分の興味・関心に基づき、社会に出てからもスキルを再度身に付けることです。リスキリングでは、「仕事において必要なスキルを習得する」という点が強調されています。このように、リスキリングと学び直しは共通点も多いですが、意味の違いがあるのできちんと押さえておきましょう。

1-3. リスキリングとリカレント教育の違い

リスキリングと似た意味を持つ言葉に「リカレント教育」があります。リカレント(recurrent)には「循環する」「繰り返す」という意味があり、人生の中で「就労」と「学び」を繰り返す教育システムのことをリカレント教育と呼びます。リカレント教育は、これまでの「学校教育」を生涯にわたって分散させようとする理念です。義務教育や高校・大学での学びを終え社会人になったあと、新しいスキルや知識を身に付けるために、大学などの教育機関に入り直して学習し、また仕事に戻ることを意味します。

リスキリングは企業が従業員に必要なスキルを身に付けるための教育です。一方、リカレント教育は従業員の自発的に学び直しをおこないます。このように、リスキリングとリカレント教育には、目的や学び直しの方法において違いがあります。

関連記事:リカレント教育とは?定義・実施方法・補助金まで分かりやすく解説!

1-4. リスキリングとアンラーニングの違い

「アンラーニング」もまた、リスキリングと混同されがちな言葉です。「アンラーニング」とは、「学習棄却」「学びほぐし」と言われ、これまでに培ってきた知識や価値観を認識・取捨選択し、代わりに新しい知識やスキルを身に付けることを指します。

アンラーニングは「不要になったスキルを捨てる」ことに焦点が当たっているのに対し、リスキリングは「新しいスキルを獲得する」ことに焦点が当てられているという点が大きく異なります。

関連記事:アンラーニングとは?意味やリスキリングとの違い、メリットを詳しく解説

1-4. リスキリングと生涯学習の違い

もう1つ、リスキリングとの違いを確認しておきたい言葉に「生涯学習」があります。生涯学習とは、人生を充実させるため、仕事に関わる知識やスキルに限らず、さまざまな分野の学習にチャレンジすることを意味する言葉です。リスキリングは仕事に役立つ知識やスキルを習得することを意味します。このように、リスキリングと生涯学習には、学ぶ対象が限定されているかどうかにおいて違いがあります。

2. リスキリングの現状と注目される背景・理由

ここでは、リスキリングの現状を解説したうえで、リスキリングが注目される背景や理由について詳しく紹介します。

2-1. リスキリングの実態

株式会社ビズリーチが2021年におこなった調査では、現状リスキリングに取り組んでいる企業は約2割、今後取り組む予定・検討中は約4割という結果になっています。まだまだリスキリングに取り組んでいる企業は少ないものの、検討中の企業が約半数を占めていることから、リスキリングに取り組む企業は増加傾向にあることが分かります。

また、リスキリングに取り組む理由としては「事業成長や新規事業に必要なスキルを持った人材を育成するため(75.4%)」が最も多く、次いで「人的資本経営のため(38.7%)」「社員のキャリア支援のため(35.9%)」と続きました。

関連記事:即戦力人材の約5割が既にリスキリング(Reskilling)を実施。取り組み出すビジネスパーソンは増加傾向|株式会社ビズリーチ

2-2. DXへの対応

DXとは、AIやビッグデータ、クラウド技術、IoTといったデジタル技術を活用して、業務プロセスだけでなく、商品・サービスやビジネスモデル、組織の文化・風土にも変革を起こし、競争優位性を獲得することです。DXは世界中で注目されており、DX推進をしなければ、企業の存続にも影響を及ぼす恐れがあります。

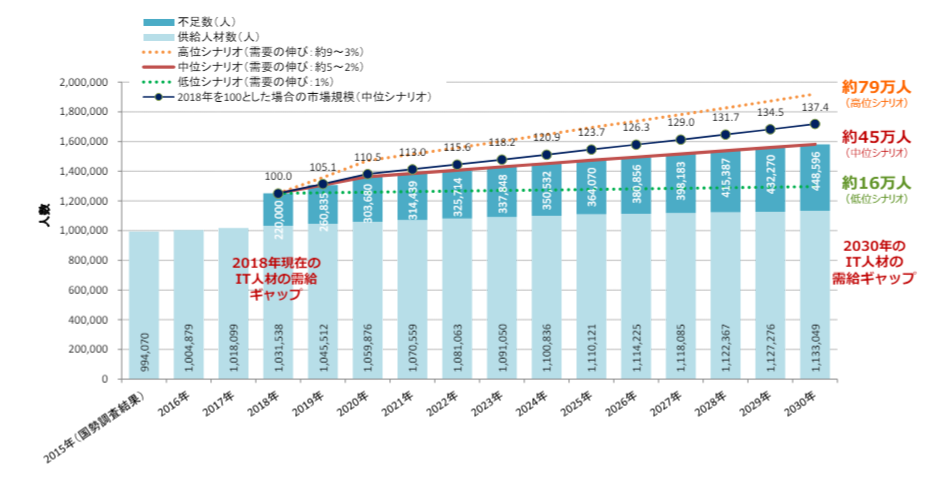

しかし、日本でもDXの注目は集まっていますが、まだまだ進んでいないのが現状です。DXが思うように進まない要因の一つとして「DX人材の不足」が挙げられます。実際に、経済産業省は2019年に「2030年にはデジタル人材が約79万人不足する」と発表するほど、日本のDX人材不足は深刻化しています。

また、DX人材の採用市場は売り手市場であり、企業間での競争が激しく採用の難易度が高まっています。そのため、社内の既存社員に「リスキリング」を通して、DXスキルを身に付けてもらおうとする風潮が強まっているのです。

関連記事:DXのメリット・デメリットとは?注意点やポイントを紹介!

2-3. 政府もリスキリングの支援策拡大を表明

2022年10月、岸田文雄首相は「日経リスキリングサミット」で「新しい資本主義」を実現するために「人への投資(リスキリング)」が「第一の柱」となるという考えを示しています。実際に、政府はこれまで3年で4000億円としてきたリスキリング関連の支援策を、5年で1兆円に拡充すると決定しています。また、リスキリングから転職まで一気通貫で支援する制度の新設なども視野に入れており、今後、日本国内におけるリスキリングはより一層活性化していくことが予想されます。

2-4. リスキリングは世界共通の課題

リスキリングはすでに世界中に広がっており、さまざまな機関でリスキリングに関する提言がなされています。2020年の世界経済フォーラム年次総会(ダボス会議)では、第四次産業革命に対応することを目的に、2030年までに10億人の人に対してリスキリングを提供するという目標が掲げられました。このように、世界中でリスキリングは避けて通れない喫緊の課題となっており、対応しなければ競合優位性を獲得できず、事業存続が危うくなるリスクさえあります。

2-5. リスキリングに関する補助金制度

リスキリングの導入にあたり補助金制度が設けられています。代表的な補助金制度は、厚生労働省が提供する「人材開発支援助成金」です。人材開発支援助成金の目的は、従業員のスキルアップとキャリア開発を促進し、企業の競争力を高めることです。事業主が従業員に対して、職務関連の専門知識や技能を習得させるための職業訓練を実施する際、その訓練経費や訓練期間中の賃金の一部をしてくれます。

人材開発支援助成金にはさまざまなコースがありますが、リスキリングは「事業展開等リスキリング支援コース」「人材育成支援コース」「人への投資促進コース」などが該当します(※2024年5月現在)。新規事業の立ち上げや事業展開に伴い、従業員が新たな分野で必要となる知識や技能を習得するための訓練を実施した場合などに補助を受けることが可能です。

このような補助金を活用してリスキリングを導入すると、コストの負担を軽減することができます。補助金制度をきっかけにリスキリングを導入した企業もあるため、今後はよりリスキリングの流れが高まっていくと考えられます。

なお、リスキリングの補助金制度は改正が繰り返されているので、リスキリングを導入する際はタイミングをしっかりと見極めることが大切です。

関連記事:リスキリング支援の補助金・助成金・給付金一覧!個人でも申請可能な補助金とは

3. リスキリングを導入するメリット

リスキリングを導入することで、さまざまなメリットが得られます。ここでは、リスキリングを導入するメリットについて詳しく紹介します。

3-1. 人材不足への対応

経済産業省は2019年に「2030年にはデジタル人材が約79万人不足する」と発表するほど、日本のIT人材不足は深刻な状況です。また、IT人材の不足は多くの企業で問題となっているため、IT人材の採用市場は売り手市場で企業間の競争が激しく、人材採用の難易度が極めて高くなっています。リスキリングにより、既存の社員に必要なITスキルを身に付けてもらうことで、人材不足へ対応することが可能です。

関連記事:DX人材の育成方法とは?課題解決のプログラムや補助金制度、企業事例も紹介!

3-2. 業務効率化や生産性向上

リスキリングで学んだスキルを実際の業務に活かせれば、既存業務を自動化して業務を効率化できるなど、生産性向上が期待できます。また、空いたリソースを新規事業に充てることで、さらなる企業の成長へとつなげることも可能です。

3-3. 従業員満足度の向上

リスキリングにより、従業員に新しい知識やスキルを習得できる機会を与えることで、従業員満足度が向上します。自社への帰属意識が高まり、離職率の低下や定着率の上昇につなげることが可能です。

3-4. リスキリング成果の還元

リスキリングは、社内文化や業務フローに詳しい既存社員を対象に実施するため、習得した知識やスキルを社内に応用させやすくなります。自社にこれまでなかった新しい知識・スキルを活かしてイノベーションを起こすこともできるかもしれません。

3-5. 企業文化・社風の維持

自社に必要なスキルを持った人材がいない場合、外部から採用する方法も考えられます。外部から人材を雇用する場合、自社の文化や社風に馴染めず、ミスマッチを起こす可能性があります。他社のやり方を押し付けられることで、既存の従業員の不満につながる恐れもあります。リスキリングにより自社の従業員に必要なスキルを習得してもらうことで、無理なく企業文化や社風を維持することが可能です。

関連記事:リスキリングで何を学ぶべき?|DX人材に必要なスキルや学習手順について

4. リスキリングを導入するデメリット

リスキリングにはメリットだけでなく、デメリットもあります。ここでは、リスキリングを導入するデメリットについて詳しく紹介します。

4-1. 手間とコストがかかる

リスキリングの導入には手間とコストがかかります。手間の面では、リスキリングにふさわしい人材の洗い出しや身に付けるべき資格の検討などをおこなう必要があります。コストの面では、外部による研修サービスの実施や人材管理ツールの導入などが必要になるケースも出てきます。リスキリングを推進する前に費用対効果を検証しておくと、安心して導入を進めることが可能です。

4-2. 成果が出るまで時間がかかる

無事にリスキリングの研修などが終わっても、業務・業績に反映されるまでには一定の時間がかかります。また、習得したスキルが業務に活かされない可能性も考慮しておく必要があります。このように、リスキリングは長期的な取り組みであることを理解し、リスクを洗い出したうえで、慎重に導入を進めることが大切です。

4-3. 従業員の負担になる

リスキリングでは通常の業務をおこないながら、必要な知識・スキルを習得してもらいます。そのため、従業員の業務負担が大きくなる可能性があります。従業員が無理なくリスキリングに取り組めるよう、業務量を調節したり、手当を支給したりして、サポートをおこなうことが大切です。

4-4. 転職のリスクがある

リスキリングで高度な技術・スキルを取得することにより、従業員の市場価値が高まり、他企業に転職する可能性があります。IT人材の採用は売り手市場であるため、もっと条件のよい会社に転職しようと考える従業員がいても不思議ではありません。企業にとって従業員の転職は大きな損失となります。このような事態を避けるために、リスキリングの導入と同時に対象従業員の待遇や職場環境を見直すのも一つの手です。

5. リスキリングを推進するための手順やポイント

ここでは、企業がリスキリングを進める具体的な手順やポイントについて詳しく解説します。

5-1. リスキリング導入の準備をする

ある日突然リスキリングを導入しても、なかなか思うような効果は得られません。リスキリングを成功させるためには、以下のような準備が必要です。

- リスキリングの認知度を高める

- リスキリングに取り組みやすい環境を整える

- 従業員の自発性を大切にする

- モチベーションを高めるための工夫をする

まずは、リスキリングの社内認知度を高めることから始めます。従業員の中には、新しい制度を導入することに抵抗を感じる人もいるかもしれません。そのため、リスキリングの意味や目的、自社に必要な理由を時間をかけて丁寧に説明しましょう。その際、リスキリングのメリットや成功事例を紹介し、リスキリングに対してよいイメージを持ってもらうことが大切です。

リスキリングの対象者を選ぶ際は、従業員の自発性を尊重し、やる気のある人物を選ぶと成果が得やすくなります。なぜなら、リスキリングは心理的な負担になってしまう可能性があるからです。やる気のない従業員がリスキリングをおこなっても、途中で離脱してしまい、十分な知識・スキルを習得できない可能性があります。

このように、リスキリングを始める前に、社内の協力を得やすい環境を構築したり、適切な対象者を選定したりするなど、リスキリングを推進しやすい環境を整備することが大切です。

5-2. 必要なスキル・既存スキルを可視化する

まずは「自社に必要なスキルは何なのか」「今、従業員はどのようなスキルを持っているのか」を可視化しましょう。既存のスキルと必要なスキルを比較することで、不足しているスキルを明確にすることができます。このように、「自社に必要なスキル」と「今、従業員が持っているスキル」のギャップを把握することが、リスキリングを進める第一歩です。

5-3. 教育カリキュラムを作成する

次に、明確になったギャップを埋めるためのカリキュラムを作成します。企業の多くは、カリキュラムを自社内で作成する傾向にありますが、身に付けたいスキルのノウハウが自社に蓄積していないケースも少なくありません。そのような場合は、必要に応じて外部のコンテンツを活用することで、効率的なカリキュラム作成が可能です。

関連記事:DX人材の育成方法とは?DX人材に必要なスキルと「よくある課題」について解説

5-4. スキル活用の場を提供する

リスキリングを通して身に付けた知識を現場の業務に反映させていきます。スキル・知識を学んでも、業務に活かせなければ意味がありません。場合によっては、身に付けたスキルが発揮できる部署に従業員を異動させたり、スキルが生かされるかどうかトライアルをおこなったりするなど、実践に近い環境で実体験を積ませることも重要です。また、副業を解禁するなど、自社の外で従業員のスキルを試せる場所を提供してみるのも一つの手です。

5-5. リスキリングを人事制度に反映させる

最後のステップは、リスキリングを評価などの人事制度に反映させることです。社内に、挑戦することを評価する文化を作らなければ、リスキリングのモチベーションを醸成することができません。挑戦した従業員の結果はもちろん、過程も含めて評価する仕組みをつくることで、従業員はさらに高いモチベーションでリスキリングに挑戦することができるようになります。

関連記事:ベテラン社員のリスキリングを進める5つのステップ|45歳からのキャリア自律スクール:ライフシフトラボ

6. リスキリングで何を学ぶ?取得すべき資格とは?

業種・業態によって必要な知識・スキルは異なります。しかし、多くの業種・業態が共通して取得しておくべきスキルや資格もあります。それでは、リスキリングを通して、どのような知識やスキルを身に付けさせるのがよいのでしょうか。ここでは、リスキリングにおすすめの3つの資格を紹介するので参考にしてみてください。

| 資格の種類 | 概要 |

|

MOS (マイクロソフト オフィススペシャリスト) |

|

| ビジネス統計スペシャリスト |

|

| VBAエキスパート |

|

関連記事:リスキリングで何を学ぶべき?DX人材に必要なスキル・資格や実施手順を解説!

7. リスキリングを導入した国内企業の事例を紹介

ここでは、リスキリングを導入した国内事例を紹介します。企業事例を参考にして、ぜひ自社のリスキリング施策に活かしてみてください。

7-1. 日立製作所

日立製作所は2019年にデジタル人材を育成する新会社「日立アカデミー」を設立しました。その「日立アカデミー」では、「DXを推進する人材育成」や「DXリテラシー研修」という教育カリキュラムを実施しており、DXの基礎に関する教育に取り組んでいます。また、これらのカリキュラムは日立製作所の社員以外も利用できるようになっています。

7-2. 富士通

富士通は、国内グループ全8万人を対象にリスキリングを実施しています。2020年に学びのポータルサイト「FLX」を開設し、社員が必要なスキルを自ら選び、学べる環境づくりに尽力をしています。「FLX」では、9千以上のDXに関する最先端スキルの教材が利用でき、また、上司が許可すれば業務中の学習も可能です。終業後の学習は残業扱いとするなど、徹底的に社員が学びやすい環境づくりに取り組んでいます。同社は教育投資を4割を増やし、必要なスキルを社員が自ら選び、学べる研修を拡大させています。

7-3. マイクロソフト

マイクロソフトは社外の人材、約2500万人に対してリスキリングを実施しています。また、パーソルイノベーション株式会社やModisなど他社との協業にも積極的に取り組み、デジタル領域の研修やeラーニングの機会提供に尽力しています。

7-4. Amazon

アマゾンは2019年、2025年までに約10万人の従業員のリスキリング(学び直し)を実施する方針を表明しています。

実際に、技術職以外の従業員を技術職へ移行させる「アマゾン技術アカデミー(Amazon Technical Academy)」や既に基本的なITスキルを身に付けている従業員に機械学習スキル習得を促す「機械学習大学(Machine Learning University)」などを設置しています。また、2021年5月には「アマゾン技術アカデミー」を受講していた倉庫作業員77名が卒業し、「AWS」などの最先端の部署に倍の給与で配属されています。

8. リスキリングでDX化が加速する現代を勝ち抜こう!

近年、DXの重要性が高まっているため、リスキリングを通して自社の社員に「DXスキル」を身に付けてもらうことは、今後の企業活動を優位に進めることにつながります。リスキリングを推進するには、「必要なスキルの洗い出し」「教育カリキュラムの構築」「人事制度の見直し」といった準備が必要です。正しい方法を理解して、スムーズにリスキリング施策を進めましょう。