有給休暇の取得は従業員の権利であり、心身の健康維持のために非常に重要な役割を果たします。しかし、日本の有給休暇取得率は諸外国に比べて低く、取得されないままに期限をむかえてしまうことも往々にしてあります。

このような状況を解決し、従業員が健康的に働ける職場をつくるためには、有給休暇について正しく理解することが大切です。

本記事では、有給休暇の付与条件や有効期限、有効期限が切れてしまった場合の対応について解説します。

関連記事:有給休暇の基本的なところや発生要件・計算方法を解説

「自社の年次有給休暇の付与や管理は正しく行われているのか確認したい」という方に向け、当サイトでは有給休暇の付与ルールから義務化、管理の方法まで年次有給休暇の法律について包括的にまとめた資料を無料で配布しております。

「自社の有給管理が法律的に問題ないか確認したい」「有給管理をもっと楽にしたい」という方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 有給休暇の有効期限と基準日は?

まずは、有給の有効期限と基準日について解説します。

1-1. 有給休暇の有効期限は原則2年間!

労働基準法115条により、有給休暇の有効期限は基準日から2年間と定められています。基準日とは企業が有給休暇を従業員に付与する権利発生日のことを指します。

有給休暇の付与条件である、「入社から6か月経過しており、出勤率が8割を超えていること」を満たした日であるので、一般的に基準日は入社から6か月後の日付を指します。

例えば、4月1日入社の場合、基準日は10月1日となり、この基準日に付与された有給休暇は2年後に消滅することになります。

1-2. 有給休暇の消滅時効は法改正の対象外

労働基準法で定める賃金の消滅時効が見直され、2020年4月から、未払いの残業代や給与などの賃金の消滅時効が原則5年となりました。これにより、労働者は過去の未払い賃金を請求しやすくなりました。

しかし、この法改正に有給休暇の「時効」は含まれません。有給休暇中の賃金を請求する権利は5年になりましたが、有効期限は2年のままで変わりません。有給休暇の本来の目的は、従業員の心身のリフレッシュだからです。有給休暇の期限を延ばせば取得が難しくなり、本来の目的に反すると考えられます。

法改正があったものの、有給の有効期限についてはこれまで通り2年なので、期限内に消化させましょう。

参考:e-Gov 法令検索

1-3. 有給休暇の有効期限を1年間とするのは違法

有給休暇の有効期限が2年というのは、あくまで労働基準法に定められた最低基準です。企業によっては、有給休暇の有効期限を3年・5年などに設定しているケースもありますが、従業員にとって不利益にならないので問題ありません。

ただし、有給の有効期限を1年に設定するのは違法です。有給の有効期限が労働基準法の最低基準である2年を下回ることがないよう注意してください。

関連記事:有給休暇の有効期限とは?基準日の統一や繰越のルールについて解説!

1-4. 企業が一方的に有給休暇を消化することはできない

従業員が有給休暇を使用していないからといって、企業が勝手に有給休暇を消化することはできません。例えば、「今日は生産数が少ないから有給を使って休んでください」などのように、会社の都合で勝手に有給休暇を消化することは従業員の権利侵害にあたります。

なお、法定の日数よりも多く有給休暇を付与することは問題ありません。例えば、「年次有給休暇に加え、夏期休暇を3日付与する」などのケースです。ちなみに、このような休暇に対しては企業が自由に消滅時効を設定できます。

2. 法律で定められた有給休暇の付与条件と付与日数

ここからは、有給休暇が付与される条件について解説します。すでにご存知の方もいるかもしれませんが、有給休暇の期限と関連するのでもう一度におさらいしておきましょう。

2-1. 有給休暇の付与条件(タイミング)は「入社半年以上経過していて、出勤率は8割以上」

有給休暇が付与される条件は下記2つです。

- 入社から6か月以上勤務を継続していること

- その期間の出勤率が8割以上であること

これらの条件を満たした従業員には、雇用形態にかかわらず、10日以上の有給休暇を付与する必要があります。

条件の一つに「出勤率が8割以上」とありますが、下記の日程も出勤日に含まれるので注意しましょう。

- 業務上の負傷や疾病を理由とする休業

- 産前、産後の休業

- 育児休業あるいは介護休業

- 年次有給休暇を取得した日

- 遅刻や早退をおこなった日

2-2. 出勤率の計算方法

出勤率は以下の計算式で求めることができます。

出勤率=出勤日÷全労働日(その期間の所定労働日数)×100

上記から、この従業員の出勤率は87.5%であることがわかります。出勤率が8割以上なので、企業はこの従業員に有給休暇を10日以上付与する必要があります。

ここまで、従業員に有給休暇が付与される条件について解説しました。育児休業や介護休業のような、出勤していない日も出勤日として数えるので注意しましょう。

関連記事:【図解】有給休暇の付与日数と付与のポイントをわかりやすく解説!

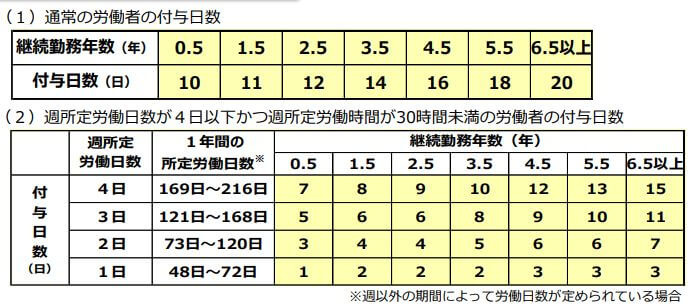

2-3. 有給休暇の付与日数

有給休暇の付与日数は以下の通りです。フルタイム従業員とパート・アルバイト従業員では付与日数が異なるため、有給を付与する際は注意しましょう。

引用元:リーフレットシリーズ労基法39条

フルタイム労働者の付与日数

フルタイム労働者の付与日数は、勤続年数に基づいて段階的に増加します。一般的には、入社から6ヶ月が経過した時点で10日が付与され、以降、勤続年数が増えるにしたがって付与日数も増加します。

たとえば、1.5年目に11日、2.5年目に12日、3.5年目に14日、4.5年目に16日、5.5年目に18日、そして6.5年以上で20日が最大となります。

有給休暇の取得条件を満たすフルタイム労働者は、年5日の取得義務化の対象にもなりますので、計画的に取得することが推奨されます。

パート・アルバイトの付与日数

パート・アルバイトの労働者における有給休暇の付与日数は、正社員とは異なり、週週所定労働日数や継続勤務年数によって決まります。

たとえば、勤続年数が0.5年の場合、週所定労働日数が4日であれば7日の有給休暇が付与されますが、週所定労働日数が減ると付与日数も少なくなります。

年に10日以上の有給休暇が付与されている場合は、パート・アルバイトなどの短時間労働者であっても、年5日の取得が義務化されている点に注意が必要です。

3. 有給休暇を有効期限内に使っている人の割合は6割以上!

厚生労働省が公開する「令和5年就労条件総合調査」によると、令和4年の1年間に企業が労働者に付与した有給休暇日数は平均17.6日となっています。そのうち、従業員が取得した有給日数は10.9日、取得率は62.1%でした。取得日数、取得率ともに過去最高となり、有給休暇が取得しやすい社会になりつつあるようです。

また、1,000人以上の規模の企業では取得率が65.6%と、企業の規模が大きいほど取得率が高くなることもわかっています。しかし、有給休暇は従業員の権利であるため、取得率100%を達成するのが企業としての努めです。自社が有給休暇取得率62.1%を上回っているからと安心するのではなく、いかにして取得率100%を達成するかを考え、対策を講じることが大切です。

4. 有給休暇が期限切れになったら?有給休暇の有効期限内に消化できない場合の対応

付与された有給休暇を、期限内にすべて消化できない従業員が出てくることもあります。ここでは、有給休暇を有効期限内に消化できない場合の対応について解説します。

4-1. 有給休暇の繰り越しをおこなう

1つ目は「有給休暇の繰り越しをおこなう」です。

有給休暇の有効期限は2年であるため、1年目に付与された有給休暇を全て消化できなかったとしても、翌年に繰り越すことができます。また、繰り越された際は新しく付与された有給休暇ではなく、繰り越された有給休暇から消化されていきます。

有給休暇は期限内であれば繰り越せるとはいえ、年5日は有給休暇の取得が義務付けられているため注意しましょう。また、有給休暇の有効期限を2年間に設定している場合、1年目に付与された有給休暇を3年目に繰り越すことはできません。そのため、できる限り期限内に有給休暇を取得できるように従業員に働きかけたり、社内体制を整えたりしましょう。

関連記事:有給休暇日数の繰越とは?上限や計算方法などわかりやすい例を紹介

4-2. 【例外】有給休暇の買取をおこなう

2つ目は「有給休暇の買取をおこなう」です。

有給休暇の買取は原則として、違法です。ただし、以下の3つの場合であれば、有給休暇の買取が認められます。

- 有給休暇の日数が法定基準を超えて付与されている場合

- 有給休暇の有効期限が切れている場合

- 退職をした際に、有給休暇が残っている場合

有効期限を過ぎた有給休暇を取得することはできません。しかし、買取をおこない、有給休暇を賃金として従業員に還元することは従業員にとって不利に働かないので、違法ではありません。

関連記事:有給休暇の買取は違法?計算方法やメリット、よくある疑問について解説!

4-3. 失効年休積立休暇制度を設ける

失効年休積立休暇とは、本来なら有効期限を迎えて消滅するはずの有給を積み立てておき、病気などで長期の休業が必要となった場合などに使えるようにする制度です。この制度は、法律で規定されているものではありません。

しかし、失効年休積立休暇制度があれば、従業員は収入の心配をすることなく休養に専念できます。そのため、福利厚生の一環として導入する企業が増え、有効期限を過ぎた有給休暇の活用につながっています。

5. 有給休暇を期限ごとに計算するために必要な「最大付与日数」「最大保持日数」の考え方

有給休暇の有効期限は2年間ですが、有給休暇は1年ごとに付与されるため、1.5年以上勤務している従業員は有効期限の異なる有給休暇を同時に保有することになります。

従業員に有給休暇を計画的に取得してもらうためには、企業は有給を有効期限ごとに正しく付与・管理しなくてはなりません。

ここでは、有給休暇を期限ごとに計算するために必要な「最大付与日数」と「最大保持日数」の考え方について解説します。

5-1. 有給休暇の最大付与日数は20日

有給休暇の最大付与日数は20日です。付与条件を満たした、入社6か月時点で最低10日間の有給休暇が付与されます。そして、その後の勤続年数に応じて、11日、12日、と増えていき、最大20日まで付与されます。

5-2. 有給休暇の最大保持日数は35日

有給休暇の最大保持日数は35日です。

前項で、有給休暇の最大付与日数は20日であると解説しました。それに加えて、年5日の有給取得義務があるため、繰り越せる有給休暇は15日となります。なお、最大保持日数は下記計算式で求めることができます。

15日(繰越した有給休暇)+20(新しく付与される有給休暇)=35日(最大保持日数)

そのため、35日が有給休暇の最大保持日数となります。年5日の有給取得義務を忘れて、最大保有日数を40日と誤らないよう注意してください。

6. 有給休暇の賃金が未払いだった場合、期限を過ぎても請求される?

従業員が有給休暇を取得したのにもかかわらず、その分の賃金を支払っていなかった場合、有給休暇の有効期限を過ぎていたとしても、賃金を請求される可能性はあります。

有給休暇を取得する有効期限は2年と定められていますが、賃金請求権は5年(現行は3年)と定められているためです。元々、賃金請求権の消滅時効は2年でしたが、労働基準法の改正により2020年4月以降に支払われる賃金から、5年に延長されました。

当面の間は移行の準備期間も踏まえ、消滅時効は3年となっていますが、いつ時効が伸びても良いように、有給休暇分の賃金支払いを忘れることがないよう、事前準備をしておくのが望ましいでしょう。

7. 有給休暇の申請期限はいつまで?

有給休暇の取得ルールや手順に法的な縛りがないため、申請期限も含め、企業は自由に設定することができます。有給休暇の申請期限は、2日~1週間前までに設定するのが一般的です。しかし、事業内容や人員配置などによっては、さらに早くから申請を受け付けるケースもあります。

申請期限はタイミングが重要です。申請が有給取得日の直前では人員調整などが難しくなります。一方、あまり早くから受け付けても業務の予定が決まっていないため、有給取得を許可すべきか判断が難しくなるでしょう。

また、有給の事後申告は原則NGとする企業が多いようです。ただし、病気や災害など、やむを得ない事情の場合は事後申請を認めている企業もあります。

有給休暇の申請期限や事後申告の可否については、就業規則で規定し周知しましょう。有給休暇の取得ルールを設ければ、取得の際の混乱が生じにくくなります。

8. 期限のある有給休暇を正しく効率的に管理する方法

有給休暇の管理方法は企業によってさまざまです。有給休暇は付与して終わりではなく、有効期限や残日数などを正しく把握し、期限内に消化してもらわなくてはなりません。

しかし、従業員一人ひとりの有給を有効期限も含めて管理するのには労力を要します。また、管理ミスも起きやすく、従業員の有給取得に影響を及ぼす可能性もあります。

期限のある有給休暇は、自動計算で管理するのがおすすめです。具体的な方法としては、エクセルや勤怠管理システムが挙げられます。

使い慣れている場合はエクセルで適切に管理できるでしょう。ただし、付与日数だけでなく、有効期限や残日数を考慮したフォーマットの作成が必要です。また、手入力で管理するため、ダブルチェックなどをおこない、入力ミスを防止する対策も必要になります。

その点、勤怠管理システムは手間がかかりません。導入コストはかかるものの、有給休暇の付与はもちろん、有効期限が迫る未消化の有給休暇を通知するアラーム機能を備えるタイプもあり、とても便利です。有給管理を手間なく適切におこないたい場合は、勤怠管理システムの導入を検討してみましょう。

9. 有給休暇の有効期限を理解し、従業員が働きやすい職場づくりへ!

本記事では、有給休暇の期限や期限を過ぎてしまった場合の対応などについて解説しました。有給休暇の期限や付与条件について正しく理解することは、労働基準法を違反するリスクを無くすことにつながります。

また、有給休暇は従業員の権利であるため、有効期限内にすべて消化できる体制を作ることが大切です。それでも使い切れない場合は、可能な限り買取や繰越などで対応しましょう。

全従業員の有給休暇を手計算や紙ベースの帳票で管理するのは手間がかかり、ミスが起こりやすくなります。有給休暇の管理に問題を抱える場合は、管理方法の見直しが必要かもしれません。

今回の内容を踏まえて、有給休暇の管理を徹底し、従業員が健康的に働ける職場づくりを目指しましょう!