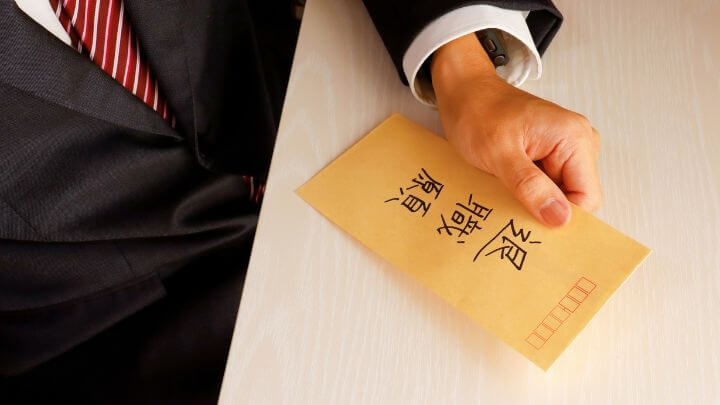

従業員が退職をする場合、就業規則や雇用契約書に従って、退職届を提出する必要があります。退職のルールは民法や労働基準法などの法律で細かく定められています。本記事では、退職届は何日前までに出すべきかをわかりやすく解説します。また、正社員や契約社員、パート・アルバイトなど、雇用形態別に退職届の提出タイミングも紹介しています。

従業員が退職をする場合、就業規則や雇用契約書に従って、退職届を提出する必要があります。退職のルールは民法や労働基準法などの法律で細かく定められています。本記事では、退職届は何日前までに出すべきかをわかりやすく解説します。また、正社員や契約社員、パート・アルバイトなど、雇用形態別に退職届の提出タイミングも紹介しています。

労働基準法総まとめBOOK

労働基準法の内容を詳細に把握していますか?

人事担当者など従業員を管理する役割に就いている場合、雇用に関する法律への理解は大変重要です。

例外や特例なども含めて法律の内容を理解しておくと、従業員に何かあったときに、人事担当者として適切な対応を取ることができます。

今回は、労働基準法の改正から基本的な内容までを解説した「労働基準法総まとめBOOK」をご用意しました。

労働基準法の改正から基本的な内容まで、分かりやすく解説しています。より良い職場環境を目指すためにも、ぜひご一読ください。

目次

1. 退職届は何日前までに出すべき?

退職する場合、退職届は何日前までに出すべきなのでしょうか。ここでは、無期雇用労働者と有期雇用労働者に区分したうえで、民法の観点から、退職届をいつ出すべきなのかについて詳しく紹介します。

1-1. 無期雇用労働者(正社員など)

民法第627条により、会社員や公務員として働く無期雇用労働者の場合、「期間の定めのない雇用契約」に該当し、いつでも退職の申し入れをすることができます。また、退職を言い渡した日から、2週間(14日)を経過することで、雇用契約を終了させることが可能です。そのため、無期雇用労働者の場合、退職届は14日前までに提出すべきといえます。

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

関連記事:労働基準法における「退職の自由」とは?意味や注意点を紹介

1-2. 有期雇用労働者(契約社員など)

民法第626条に基づき、契約社員などの有期雇用労働者の場合、「期間の定めのある雇用契約」に該当し、「雇用期間が5年以上」もしくは「契約終了時期が不確定」の条件を満たせば、契約から5年を経過したら、いつでも退職することができます。

ただし、このような退職をおこなう場合、会社に対して2週間前(14日前)までに予告をしなければなりません。そのため、民法第626条の要件を満たす有期雇用労働者の場合も、退職届は退職する日から14日前までに提出すべきといえます。

(期間の定めのある雇用の解除)

第六百二十六条 雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。

2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。

1-3. やむを得ない事情がある場合

有期雇用労働者で民法第626条の退職条件を満たせない人は少なくないでしょう。また、病気やケガなどの事情で今すぐに退職しなければならない労働者もいるかもしれません。民法第628条により、「やむを得ない事由」があれば、有期雇用労働者であっても、いつでも退職することができます。なお、やむを得ない事由にあてはまるものとして、下記が挙げられます。

- 災害

- 病気

- 負傷

- 育児

- 介護 など

社会通念上、働き続けることが難しかったり、仕事に支障をきたしたりする場合が「やむを得ない事由」に該当します。このような場合、退職届は「やむを得ない事由」が発生したら速やかに提出すべきといえます。ただし、損害賠償責任を負う可能性もあるので、上司や人事担当者などときちんと話し合い、合意を得たうえで、退職するのが望ましいでしょう。

(やむを得ない事由による雇用の解除)

第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

2. 労働基準法における退職の規定

退職のルールは、民法だけでなく、労働基準法にも定められています。ここでは、労働基準法の観点から退職届はいつ提出すべきかについて詳しく紹介します。

2-1. 1年を超える有期労働契約の場合

有期労働契約を結ぶ場合、民法によると原則として「やむを得ない事由」がない限り、退職することができません。しかし、労働基準法第137条により、1年を超える労働契約を締結した有期雇用労働者の場合、民法第628条の規定に関わらず、契約から1年経過したら、いつでも退職することができます。

このような場合、退職届は退職したいタイミングで提出すれば問題ありません。しかし、企業側もいきなり退職を言い渡されると、退職の手続きや業務の引き継ぎなどを余裕をもっておこなえない可能性があります。そのため、退職届は、就業規則や雇用契約書に定められたタイミングで提出するようにしましょう。

第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。

2-2. 労働条件と実態が異なる場合

労働基準法第15条に則り、使用者は労働者に対して「労働条件」を明示する義務があります。明示された労働条件と実態が異なる場合、労働者は即時的に退職することができます。このような場合、退職届は退職したいタイミングで会社に届け出れば問題ないでしょう。

(労働条件の明示)

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

採用には面接や選考にかかる時間やお金といったコストが掛かっています。労働条件の伝え漏れや意図的に隠す行為による退職は、そのような採用コストを無駄にしてしまうだけでなく、求職者に良くない評判が広がるなどのリスクもはらんでいるため注意が必要です。当サイトでは、契約時に明示すべき事項や従業員の雇用から解雇までの手順をまとめた資料を用意しています。雇用契約の基本を再確認したい方にもおすすめですので、興味のある方はこちらからダウンロードしてご確認ください。

関連記事:労働条件の明示義務とは?2024年4月からの明示事項の法改正についても解説!

2-3. 従業員に解雇を言い渡す場合

労働基準法第20条により、企業が従業員に解雇を言い渡す場合は、少なくとも30日前に予告しなければなりません。解雇予告が30日前までにできなかった場合、その不足する日数分の平均賃金を支払えば、労働基準法に違反することなく解雇ができます。

なお、解雇は、客観的にみて妥当だと認められる場合のみ成立します。労働契約法第16条に則り、解雇に対して合理的な理由がなく、社会通念上相当でない場合は、権利の濫用とみなされ、解雇が無効になるので注意が必要です。

(解雇の予告)

第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

③ 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

(解雇)

第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

2-4. 就業規則や雇用契約書が労働基準法に違反する場合

就業規則や雇用契約書に退職のルールや退職届の提出タイミングを記載することが一般的です。しかし、就業規則に「有期雇用契約の場合は契約期間途中で退職できない」などと定めている場合、労働基準法第13条により、就業規則よりも労働基準法の労働条件が優先されて適用されます。

そのため、労働基準法第137条に基づき、1年を超える契約期間を結ぶ有期雇用労働者であれば、契約から1年を経過すればいつでも退職することが可能です。このように、就業規則や雇用契約書に労働者に不利な規定がされている場合、法律が優先適用されることをきちんと押さえておきましょう。

(この法律違反の契約)

第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

3. 【雇用形態別】退職届はいつまでに出すべきか?

近年では多様な働き方が推進されており、さまざまな雇用形態で働く人が増えています。ここでは、雇用形態別に退職届をいつまでに出すべきかについて詳しく紹介します。

3-1. 正社員

正社員とは、一般的に契約期間の定めがなくフルタイムで働く労働者を指します。正社員は無期雇用労働者に該当するため、民法に基づき、2週間前までに退職届を提出すれば、問題なく退職することが可能です。ただし、円満に退職するためにも、就業規則や雇用契約書をチェックし、早めに退職の申し出をおこなうことが大切です。

3-2. 契約社員

契約社員とは、契約期間の定めがある労働者を指します。契約社員は、原則として契約期間の途中で退職することができません。しかし、労働基準法に基づき、1年を超える雇用契約を締結し、その契約から1年を経過したら、いつでも退職できるとされています。

また、やむを得ない事情があれば、有期・無期に関係なく、いつでも退職が可能です。このように、契約社員でも契約期間の途中で退職できるケースがあります。退職届を出すタイミングに決まりはありませんが、無期労働契約の場合と同様で、退職の2週間前までには退職届を提出するようにしましょう。

3-3. パート・アルバイト

パート・アルバイトとは、通常の従業員よりも短い時間で働く労働者を指します。パートやアルバイトとして働いている人の退職届を提出するタイミングは、無期と有期のどちらかで変わってきます。

期間の定めがないパート・アルバイトは、正社員と同様で、退職したい日の2週間前までに退職届を提出します。一方、期間の定めがあるパート・アルバイトは、契約社員と同様で、原則として契約期間の途中で退職することができません。そのため、契約期間の途中で退職したい場合は、就業規則や雇用契約書をチェックし、それに従って退職届の提出などの手続きをしましょう。

3-4. 派遣社員

派遣社員も、無期雇用と有期雇用のどちらで働いてるかで、退職届の提出タイミングは変わってきます。無期の場合は正社員、有期の場合は契約社員の規定を遵守しましょう。また、派遣社員は、派遣先でなく、派遣元と労働契約を締結しています。そのため、退職届の提出先は「派遣元」になるので注意しましょう。

3-5. 業務委託

フリーランスや個人事業主など、業務委託で働く人は、労働者に該当しないため、退職という概念はありません。業務委託契約の場合、契約書をチェックし、途中解約条項があればそれに従って手続きをします。なお、フリーランス保護法第16条により、特定業務委託事業者が継続的業務委託を解除する場合、相手方である特定受託事業者に30日以上前までに解除予告をしなければならないので注意が必要です。

(解除等の予告)

第十六条 特定業務委託事業者は、継続的業務委託に係る契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。次項において同じ。)をしようとする場合には、当該契約の相手方である特定受託事業者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、少なくとも三十日前までに、その予告をしなければならない。(省略)

4. 退職を言い渡す理想のタイミングは?

退職届は、民法や労働基準法に基づき提出すれば問題ありません。しかし、使用者と労働者が合意したうえで、納得のいく退職をするのが理想的でしょう。ここでは、退職を言い渡す理想のタイミングについて詳しく紹介します。

4-1. 就業規則や雇用契約書に従う

労働基準法第89条に則り、常時従業員数が10人以上の会社は、就業規則を定めたうえで、所轄の労働基準監督署に届け出をおこなう義務があります。また、就業規則には、解雇の事由を含む退職に関する事項を定めなければなりません。

そのため、退職届を提出するタイミングを知りたい場合、まずは就業規則を確認してみましょう。就業規則に記載がない場合、雇用時に交付された契約書を確認してみるのも一つの手です。このように、会社が定めた方法やタイミングで、退職届を提出すれば、労使双方が納得したうえでスムーズに退職ができるでしょう。

(作成及び届出の義務)

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

(省略)

三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(省略)

関連記事:就業規則とは?労働基準法の定義や記載事項・作成時の注意点をわかりやすく解説

4-2. 法律の要件を確認する

民法や労働基準法などに退職のルールが定められています。就業規則や雇用契約書に退職に関する規定が明確に定められていない場合、法律に則り退職を言い渡すことが大切です。また、就業規則や雇用契約書よりも法律のほうが優先されることも押さえておきましょう。

関連記事:労働基準法とは?法律のルールや違反した際の罰則などの要点をわかりやすく解説!

4-3. 業務の引き継ぎを考慮する

法律や就業規則の条件を満たせば、問題なく退職することができます。しかし、業務の引き継ぎをおこなわず退職した場合、企業に損害が発生する可能性があります。民法第628条により、損害賠償請求がおこなわれる恐れもあります。なお、損害賠償が認められるためには、業務の引き継ぎと損害の関係を証明しなければなりません。

業務の引き継ぎと損害の因果関係を証明するのは困難なので、業務の引き継ぎをしなくても罰されないことが多いです。しかし、業務の引き継ぎをしないことで、退職金の支給がなしとなった判例もあります(判例:巴屋事件)。このように、退職後も円満な関係を築くため、業務の引き継ぎを考慮したうえで、退職を言い渡すことが推奨されます。

退職のさいに業務引継ぎを尽さない場合には「円満退職」とせず退職金を支給しない旨の給与規程につき、業務引継ぎが完全に行なわれたものとして、退職金一部不支給分の支払い請求が認容された事例。

4-4. 退職後の社会保険の手続きを確認しておく

退職後は、健康保険や年金保険の切り替え、失業手当の請求などの社会保険の手続きが必要になります。社会保険の手続きについて確認せず退職すると、退職後の手続きが大変になるケースもあります。そのため、退職後の社会保険の手続きをきちんと明確にしたうえで、退職届を提出するようにしましょう。

関連記事:退職月の社会保険料の徴収方法とは?賞与から控除する場合や2カ月分を支払う場合も解説

5. 労働基準法に基づく退職届に関連する注意点

労働基準法や民法などで退職に関するルールが細かく定められています。ここでは、退職届に関連する注意点について詳しく紹介します。

5-1. 退職届と退職願は異なる

退職届と似た用語に「退職願」があります。退職届と退職願は、次のように意味が違うので注意が必要です。

- 退職届:退職する意思を伝えるための書類

- 退職願:退職したいと願い出るための書類

退職願を提出する場合、退職を却下される可能性があります。円満な退職につなげたい場合は、退職願を提出して合意を得たうえで、退職届を提出します。このように、退職願と退職届の意味は異なるので、目的にあわせて提出する書類を選ぶことが大切です。

関連記事:会社側がすべき退職手続きとは?作業の流れを詳しく解説

5-2. 退職届は雇用保険資格喪失手続きに必要になる

労働者が退職した後は、会社側が雇用保険や社会保険の資格喪失手続きをしなければなりません。雇用保険の資格喪失手続きには、雇用保険被保険者資格喪失届を提出する必要があります。また、離職票の発行が必要な場合は、離職証明書の添付が必要です。さらに、退職の理由をチェックするため、退職届(退職願)の写しが求められるケースもあるので注意しましょう。

例えば、職務に耐えられない体調不良、妊娠・出産・育児、親族の介護等の家庭事情の急変、自発的な転職等労働者の方が職場事情以外の個人的な事情一般のため離職した場合がこれに該当します。

【持参いただく資料】退職願(写)等その内容が確認できる資料

5-3. 退職届を正当な理由もなく受理しない場合は違法となる

退職届を正当な理由もなく受け付けない場合、労働者は会社を辞めたいのにもかかわらず、働き続けなければならないことになります。この場合、労働基準法第5条「強制労働の禁止」に抵触し、労働基準法第117条により、1年以上10年以下の懲役もしくは20万円以上300万円以下の罰金の罰則を受ける恐れがあります。労働基準法上最も重いペナルティが課せられるリスクもあるため、退職のルールをきちんとチェックし、正しく退職届を受け付けるようにしましょう。

(強制労働の禁止)

第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。

第百十七条 第五条の規定に違反した者は、これを一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金に処する。

関連記事:労働基準法の第5条とは?条文の内容や罰則を詳しく解説

6. 退職届に関するよくあるトラブルとその対応

退職届をはじめとして、退職にはさまざまなトラブルが発生する可能性があります。ここでは、退職届に関するよくあるトラブルや注意点について詳しく紹介します。

6-1. 退職届がメールで送られてくる

退職届がメールで送られてきた場合、書面の退職届と同様で有効とみなされます。しかし、本人が送ってきたかどうか証明できるかが重要なポイントです。他人がなりすましてメールで送られてきた場合、退職届としては認められないので注意が必要です。また、郵送で送られてくる退職届も本人が送っていると判断できれば、効力が認められます。

6-2. 有給消化を希望された

退職を希望する従業員が退職前の有給消化を希望するケースもあります。有給消化は退職を予定しているかどうかに関わらず、従業員が希望した場合、事業の運営に支障が出ない限りは認める必要があります。特に退職日が決まっている際は、取得日をずらすのは難しいため、従業員の希望する日程で有給を認めることになるでしょう。

関連記事:有給休暇の買取は違法?退職時の対処や買取の計算について解説

6-3. 退職後に退職証明書を請求された

退職者が転職先から求められたなどの理由で、退職証明書が請求される可能性があります。この場合、労働基準法第22条に基づき、使用者は遅滞なく退職証明書を交付しなければなりません。また、労働者が望まない事項は退職証明書に含めてはならないので気を付けましょう。

(退職時等の証明)

第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

7. 退職に関するルールを把握して円満な退職につなげよう!

退職届は、就業規則や雇用契約書に記載されたタイミングで届け出るようにしましょう。なお、明確な記載がない場合、民法や労働基準法を確認して、法律の要件に沿って退職届を提出することが大切です。退職にあたっては、業務の引き継ぎや有給休暇の消化をはじめとしたトラブルにつながりかねない問題が数多くあります。使用者と労働者がしっかりと話し合い、双方が納得したうえで退職をおこないましょう。

労働基準法総まとめBOOK