コスト削減を考える場合、最初に槍玉に上がりやすい費用が「人件費」になるかと思います。

給料や残業代の未払いといった法令違反にならないようにしつつも、人件費の上昇は避けたいところです。

本記事では、残業代を一定額に抑える仕組みとして、すでに導入が広がっている「みなし残業」について紹介します。正しい運用方法について詳しく解説しますので、理解を深めておきましょう。

関連記事:残業とは|残業の割増賃金の計算方法や残業規制による対策法も

この記事を読まれている方は、「法改正によって定められた残業時間の上限規制を確認しておきたい」という方が多いでしょう。

そのような方のため、いつでも残業時間の上限規制を確認でき、上限規制を超えないための残業管理方法も紹介した資料を無料で配布しております。

法律は一度読んだだけではなかなか頭に入りにくいものですが、この資料を手元に置いておけば、「残業の上限時間ってどうなっていたっけ?」という時にすぐ確認することができます。

働き方改革による法改正に則った勤怠管理をしたい方は、ぜひ「【2021年法改正】残業管理の法律と効率的な管理方法徹底解説ガイド」をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 「みなし残業」とは

みなし残業とは「一定の残業時間分の残業代を、最初から給料や手当として払っておく制度」のことです。

この制度は、みなし労働時間制や裁量労働制で適用されますが、法定労働時間を超える分の賃金もあらかじめ給与に含まれているため、時間外労働をしても「残業代」が支払われるわけではありません。

しかし、割り当てられた仕事がどうしても多く、みなし時間内(見込んでいた時間)で終わらなかった場合は、超過した分に対して追加で時間外手当を払う必要があります。

みなし残業そのものを明確に規定した法令はありませんが、一定数の企業に導入されている実態が見受けられます。

平成29年3月に公表された東京都産業労働局『労働時間管理に関する実態調査』によると、時間外手当の支給方法を「一定時間数分」「一定額」支払う、あるいは「基本給に含めて支払う」など、固定的に支払っていると考えられる企業の割合は14.7%でした。また、経団連の『2019 年労働時間等実態調査』においても、「弾力的な労働時間制度の活用状況」に関する設問で「固定残業制を導入している」と回答した企業の割合は20.1%となっています。

1-1. みなし残業に含まれる割増賃金の種類

みなし残業を導入している場合でも、法定労働時間を超えた残業や深夜労働が発生するときは、割増賃金を支払わなければなりません。法定時間外労働に対しては1.25倍、深夜労働に対しては1.25倍、法定休日労働に対しては1.35倍の割増賃金を支払う必要があります。

1-2. みなし残業と固定残業代制度の違い

みなし残業と固定残業は混同されがちですが、適応できる職種に違いがあります。

みなし残業は、みなし労働時間制・裁量労働制のもとで運用され、適用できる職種に法律上の制限があります。しかし、固定残業に関しては、適用できる職種に制限はありません。

適用できる職種に違いはあるものの、固定残業代制度であっても、あらかじめ組み込まれた時間以上の時間外労働が発生した場合は、超過分の残業代を追加で支払う必要があるので注意しましょう。

関連記事:みなし残業と固定残業の間違いやすいポイントを徹底解説

2. みなし残業の種類

みなし残業には、ざまざまな種類があります。

みなし残業には、ざまざまな種類があります。

この章では、3種類のみなし残業について解説します。

2-1. 事業場外みなし労働時間制

事業場外みなし労働時間制とは、外回りの営業職や在宅勤務をしている従業員など、実際の労働時間を把握することが難しい場合に、あらかじめ何時間働いたか決めておく制度です。

たとえば、あらかじめ8時間働いたものと決めている場合、仮に仕事が6時間で終わったとしても、8時間分の賃金を支払う必要があります。

2-2. 専門業務型裁量労働制

専門業務型裁量労働制は、業務上、時間配分の裁量を大幅に従業員に任せる必要があるときに適応される制度です。

労働基準法により、専門業務型裁量労働制の対象はファッションデザイナーや弁護士、税理士などに限定されています。また、過半数以上の労働組合、もしくは、過半数以上の代表者との労使協定を結ぶことにより適応できます。

2-3. 企画業務型裁量労働制

企画業務型裁量労働制とは、会社経営における重要な意思決定をおこなう部署が対象であり、人事部や広報部などが該当します。専門業務型裁量労働制と同様に、労働基準法により対象業務が定められているため注意しましょう。

また、企画業務型裁量労働制は専門業務型労働制よりも業務内容が幅広いため、導入する際は対象となる業務範囲や従業員などについて労使委員会と決議し、委員の5分の4以上の賛成が必要となります。

3. みなし残業のメリット

みなし残業には、給与計算が楽になる、コストを把握しやすいなどのメリットがあります。それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。

3-1. 給与計算や人件費管理が楽になる

みなし残業を採用すれば、従業員に毎月同じ給与額を払うだけでよいため、給与計算や人件費の予算管理が楽になります。

最近では勤怠管理システムを導入したり、給与計算自体を外注したりすることで、その負荷の軽減を図っている企業も多いかもしれません。

しかし、そのようなコストをかけたくない企業にとって、毎月固定額を払えば済むみなし残業は、給与計算を簡略化する便利な方法といえるでしょう。

3-2. 残業分として支給する金額は割増賃金の算定基礎に入れなくてよい

みなし残業代は割増賃金として支給されているため、割増賃金の計算に含む必要がありません。極端ではありますが、わかりやすくするために、以下の例を用いて説明します。

【例】

所定労働時間8時間(/日)×20日(/月)の事業場で

- 基本給16万円+みなし残業代5万円(時間外労働40時間分)の従業員Aさん

- 基本給16万円+精勤手当5万円(残業代別途支給)の従業員B さん

割増賃金の単価が高いのはどちらでしょうか。当然のことながら、答えはBさんです。B さんの割増賃金の基礎には精勤手当5万円も加える必要がありますが(時間外割増賃金1,641円/時)、Aさんは基本給の16万円だけ(同1,250円/時)となります。

※割増賃金の基礎となる賃金から除外できるものは、家族手当、通勤手当などに限られています(厚生労働省資料:割増賃金の基礎となる賃金とは?)。

毎月の手当として同じ5万円を支給する場合であっても、Bさんのほうが割増賃金の単価が高くなります。

さらに、残業代の別途支給(残業時間に比例した残業代を払わなければならないこと)があることが想定されるので、みなし残業は経営側視点で考えたときにメリットのある仕組みであることは一目瞭然です。

3-3. コストを把握しやすくなる

人件費などのコストを把握しやすくなることも、みなし残業を導入するメリットのひとつです。基本的には残業代が固定化されるため、毎月の給与の変動が少なくなり、予算管理をしやすくなるでしょう。

ただし、一定時間を超えて働かせた場合は、追加で残業代を支払わなければなりません。残業が常態化している場合などは、結局、追加の残業代が発生し、コストが大きく変動してしまうため注意が必要です。

3-4. 残業が少なかった月でも従業員は残業したものとして固定額をもらえる

従業員がみなし残業の時間を満たさない場合でも、給与額が減額されることはありません。これは、従業員側だけのメリットにも見えますが、実は労使双方に共通するメリットです。

仕事を早く効率的に済ませる従業員ほど得をする(従業員側のメリット)ということは、裏を返すと、「時間に比例して残業代を払えば仕事が遅い従業員ほどたくさんもらえてしまう」という不条理を回避できる(経営側のメリット)ことにつながります。

経団連の調査における「弾力的な労働時間制度の活用状況」に関する設問で、「固定残業制」が回答の選択肢として用いられていることからも、労使双方に共通するメリットであると認識されていることがわかります。

従業員に業務効率化の工夫を促し、労働時間管理を弾力的に運用すること自体は、昨今の「働き方改革」にも通じる考え方です。

4. みなし残業のデメリット

みなし残業自体は違法ではなく、上記のようにメリットも多くあります。しかし、以下に挙げるような、さまざまなリスクをはらんでいることにも注意しておきましょう。

4-1. 労働時間に応じて計算した残業代が定額残業代を上回っていれば、その差分を支払わないと違法となる

仮に、みなし残業を月45時間分と決めていたにもかかわらず、突発的な受注増やトラブル対応で70時間残業したケースにおける残業代の計算方法を説明します。

【例】

割増賃金の基礎になる賃金が1,000円/時(割増賃金1,250円/時)であり、みなし残業代として月45時間分(56,250円)を支給されている従業員が、70時間残業した場合は、実績70時間-みなし残業45時間=25時間分は、残業代が未払いになります。

また、月60時間を超える残業に対しては、割増率を5割以上で計算しなければなりません。つまり、15時間×1,250円/時+10時間×1,500円/時=33,750円の未払いが生じます。

割増賃金の未払いには、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金という罰則が定められています(労基法第119条)。

前章でみなし残業のメリットとして「給与計算が楽になる」と説明しましたが、従業員の勤怠を管理し、みなし残業を超えた労働時間で働いてもらった場合は、適切な給与支払いをおこなわなければなりません。

労働時間管理は確かに手間ですが、設定した残業時間(残業とみなす時間)を超過して残業しているケースを見過ごすと、残業代未払いというリスクが待ち構えています。

4-2. みなし残業代を除く基本給が最低賃金を下回るリスクがある

【例】

所定労働時間8時間/日×20日/月の事業場で、基本給16万円+みなし残業代5万円(時間外労働40時間分)の従業員Aさんが、その月に80時間の残業をしたと仮定しましょう。

所定労働時間160時間+残業時間80時間=240時間に対して、合計で21万円しか支払われないのですから、時給換算で約875円となり、令和6年度の最低賃金を大幅に下回ります。(厚生労働省資料:地域別最低賃金)

基本給が最低賃金を下回るのは違法です。違法とならないように、給与体系を各地域ごとに見直しておく必要があるでしょう。

4-3. 人件費が無駄になる可能性がある

みなし残業を採用すると、人件費が無駄になってしまう可能性もあります。仮に残業がなかったとしても、毎月固定で残業代を支払う必要があるからです。

残業が多い企業においては、みなし残業を採用することで決まった時間の中で仕事を効率よく進めるように従業員に促すことができ、残業代の削減を図れます。この点で、ほとんど残業が発生しない企業においては、みなし残業を採用しても残業代を削減する効果を得にくいでしょう。

4-4. 法定労働時間を超えてしまうリスクがある

「みなし残業45時間/月」などと決めることは問題ありませんが、労働時間管理を怠ると、法定労働時間を超えてしまう可能性があります。仮に36協定を締結していたとしても、無制限に残業を命じられるわけではありません。

みなし残業を採用している場合でも労働時間管理を徹底し、従業員がどのくらいの残業をおこなっているか把握しておくことが重要です。労働基準法に違反すると、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるため注意しましょう。

4-5. 安全配慮義務違反に問われる可能性がある

36協定で協定する時間数にもよりますが、月80時間といった、かなり長い時間で協定しているケースでは、それを上回る違法な残業を放置すると、過重労働による安全配慮義務違反にを問われる可能性があります。

また、2019年に施行された働き方改革にて、残業時間の上限規制が適用されているため、無限に働かせることはできないという点に注意が必要です。

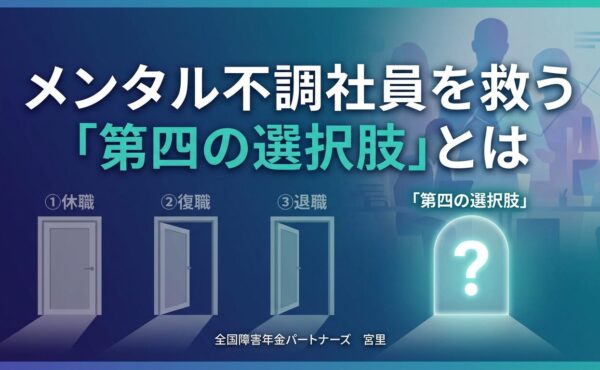

当サイトでは、残業の定義や上限時間、法改正で変更した点などを解説した資料を無料で配布しております。残業の考え方に関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「残業ルールBOOK」をダウンロードしてご確認ください。

4-6. サービス残業の温床になる可能性がある

急な受注増やトラブル対応などにより、みなし残業として設定した時間数を超過してしまうケースも多くあるかと思います。

このような場合、従業員が労働時間に関して疑問に思い、現場の上司や先輩に質問する場合もあるかもしれませんが、彼らが「会社のルールで決まっている」と誤認してしまい、部下・後輩に残業を押し付けてしまうこともよくあることです。

「ウチの会社は●時間以上の残業は認められないんだよ」

「ルールだから残業は●時間以内に収めてね」

「●時間以上の残業申告しないでね」

「残業●時間で収まらないのは、あなたのやり方が悪いんだよ。もっと効率良く」

「毎月長時間の残業があるのに、もらえる手当はその一部分だけ」といった違法な状態であるにも関わらず、上司・先輩が誤った認識を持っていれば部下・後輩は反論できません。

労働した時間に応じて支払うことが法で決まっているはずの残業代ですが、全従業員がみなし残業に対して正しい認識を持っていることが大切です。誤った認識のもとでみなし残業が運用されれば、後に労働トラブルに発展し代償を支払わなければならない可能性もあります。みなし残業を導入する際は、従業員への周知を徹底しましょう。

4-7. 人材流失・訴訟のリスクがある

サービス残業や過重労働が常態化した職場では、「優秀な人材の流出」が起こります。

法令違反自体も問題ですが、昨今の人手不足のなかで、人材の流出は経営者にとって非常に大きな問題でしょう。

また、辞めていく従業員が以下のような行動を起こすこともあります。

- 不足の残業代を請求する(過去3年分は支払う義務があります)

- 監督署へ通報する

- 労働審判に持ち込む

- 裁判を起こす

- SNSへ投稿する

近年ではSNSなどの利用が進んでおり、会社名を公表されることで評判が落ちてしまう可能性も多分にあります。

人事労務部門がこのようなトラブルへの対応にかける時間と労力ほどむなしいものはありませんので、事前に対策を立てておくに越したことはありません。

5. みなし残業代を払わないなどの違法性がある場合に起こる事態

みなし残業において、みなし残業代を払わないことは違法です。ここでは、残業代を支払わない場合の3つのリスクについて解説します。

みなし残業において、みなし残業代を払わないことは違法です。ここでは、残業代を支払わない場合の3つのリスクについて解説します。

5-1. みなし残業代の請求書が送られる

従業員がみなし残業代の未払いを弁護士などに相談し、未払分のみなし残業代の請求書を送ってくることがあります。そのようなことになれば、対処するのに時間がかかることに加えて、会社の評判も下がってしまうでしょう。

また、賃金請求権の消滅時効期間は5年です。一定期間分の未払い賃金を支払う義務があるため注意しなければなりません。

参照:未払賃金が請求できる期間などが延長されています|厚生労働省

5-2. 労働基準監督署からの監査が入る

従業員が労働基準監督署に通報し、行政の監査が入ることも考えられます。その際、過去の勤怠記録や賃金台帳を確認されるため対応に時間が取られるほか、今後の監査がより厳しくなる可能性があります。

また、是正勧告を受けた場合は、すぐに改善の対応をしなければなりません。残業代の未払いについて、とくに悪質性が高いと判断された場合は、罰則の対象となるため注意しましょう。

5-3. 労働裁判を起こされる

従業員が法的機関に報告して、裁判に発展する可能性もあります。そうなれば、膨大な時間とお金を失うことにつながるほか、社会的信用の失墜も避けられないでしょう。

6. みなし残業を採用するときの注意点

以上のように、みなし残業を正しく運用しなければ、従業員から「おかしい」と指摘されたり、運用に違法性があり労働基準監督署から指摘を受けたりする可能性があります。

みなし残業は便利な制度ではありますが、運用を誤ると法令違反や従業員のモチベーションの低下といったリスクがあるので注意が必要です。では、どのようなことに気をつければ良いのか、以下で整理します。

6-1. 労働契約・就業規則に明示する

みなし残業を導入する場合は、労働契約書や就業規則に残業時間と固定残業代を記載する必要があります。具体的には「月給30万円(45時間分の固定残業代7万円を含む)」のように、所定労働時間が何時間あって、それを超える残業が何時間あったとみなして、いくらの残業代(みなし残業代)を定額支給するのか明記します。

フレックスタイム制を導入している企業でも考え方は同じです。

清算期間内における総労働時間(あるいは法定労働時間)を超える労働時間が何時間あったとみなして固定の手当をいくら支給するのか、明記する必要があります。

6-2. 従業員へ周知して同意を得る

就業規則に関しては「意見聴取」と「周知」、労働契約に関しては「説明」と「同意」が必要です。

就業規則や労働契約は、従業員が安心して働けるように整備すべきものであるため、「こっそり書いて従業員に知らせない」といったことをしてはいけません。就業規則の作成については、厚生労働省のリーフレットを参考にしてください。

6-3. 労働時間の管理を徹底する

みなし残業を導入した場合でも、労働時間の管理は徹底しなければなりません。従業員ごとの勤怠状況を把握することは企業の義務です。過剰な長時間労働が発生すると、従業員の心身の健康に悪影響が出る可能性もあるため、勤怠管理をしっかりとおこないましょう。

6-4. みなし残業分を超えた金額と時間を給与明細に明記する

みなし残業を導入する場合は、当然ながら「誰が何時間残業したか」を把握する労働時間管理を徹底する必要があります。

残業時間や残業代を固定すること自体は違法ではありませんが、それを超える時間外労働がおこなわれた場合は、その時間分の割増賃金を正確に計算し支給する必要があります。

また、みなし残業分を超えた金額と時間を給与明細に明記しましょう。フレックスタイム制を導入している企業でも、考え方は同じです。

6-5. みなし残業時間の上限は45時間を超えないようにする

みなし残業には明確な定義がないため、上限時間はいくらが適切か判断に迷うことがあるでしょう。労働基準法に基づく36協定では、残業の上限時間は月45時間・年間360時間以内と定められています。

みなし残業であってもこの規定に基づくのが一般的であるため、みなし残業時間は45時間以内と認識しておきましょう。

また、特別条項を結んだ場合でも月100時間未満、年720時間以内など規制があるため、注意が必要です。

みなし残業の時間数(残業とみなす時間数)の設定にあたっては、36協定の限度基準や特別条項の上限に留意しつつ極端な長時間労働にならないような配慮も必要です。

6-6. 求人を出す場合はみなし残業について明記する

求人情報を出す際は、みなし残業代に関する労働時間数と金額の計算方法を記載しなければなりません。そのほかにも、以下のような項目についての記載が必要です。

- みなし残業代を除いた基本給の金額

- みなし残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払うこと

採用後のトラブルを回避するためにも、きちんと法令を守って対応しましょう。

参照:固定残業代を賃金に含める場合は、適切な表示をお願いします。|厚生労働省

7. みなし残業を採用したほうがよいケース

みなし残業を導入すべきか判断に迷う場合は、みなし残業の導入パターン「経営戦略として導入するパターン」と「やむを得ず導入するパターン」のいずれかに該当するか確認します。

みなし残業を導入すべきか判断に迷う場合は、みなし残業の導入パターン「経営戦略として導入するパターン」と「やむを得ず導入するパターン」のいずれかに該当するか確認します。

以下のいずれかに該当する場合は、みなし残業の導入を前向きに検討してもよいでしょう。

7-1. 経営戦略として導入するパターン

経営戦略パターンには2つの種類があります。1つは、仕事の効率を上げることや、賃金の逆転現象を防ぐことを目的としたみなし残業です。効率の伴わない仕事ぶりにも関わらず、長時間残業で残業代を稼ぐ従業員のほうが、効率よく働く従業員よりも賃金を多くもらうというケースも少なくありません。

これでは、企業への貢献度の高い従業員のモチベーションを下げてしまいます。そのため、効率が重視される営業会社や事務職系の会社は、みなし残業代との親和性が高く、企業の成長の助けとなるでしょう。

もう1つは、制限なく自由に働ける環境を提供するためのみなし残業です。残業時間の上限だけを決め、あとは従業員の裁量に任せて仕事をさせます。人件費を一定範囲内に収められ、従業員の成果も出やすいので、スタートアップ企業などに向いているパターンです。

このことから、製造業や飲食店など、従業員個人の裁量では残業時間を調整できない企業は、みなし残業は不向きといえるでしょう。

7-2. やむを得ず導入するパターン

このパターンは、経営戦略のように、積極的にみなし残業を導入するものではありません。経営上の理由により残業代の支払いが難しい企業が、やむを得ず残業代を固定して支払うためにこのパターンを選択しているようです。

このパターンによるみなし残業の導入は、従業員にとって不利益な変更に該当します。しかし、企業としては残業代の未払いは絶対に避けなくてはならないため、みなし残業の導入を優先させなくてはなりません。そのためには、従業員からの同意を得られるように丁寧に説明することが大切です。

そして、企業の責任として早期に経営を立て直し、従業員の雇用を守りましょう。

8. みなし残業でよくある疑問

ここからは、みなし残業に関するよくある疑問を解消します。

これまでの解説と重複する内容もありますが、みなし残業について誤った認識を持たないためにもしっかりと確認してください。

8-1. みなし残業には強制力がないため、残業なしの定時退社が可能

みなし残業制は、上限時間まで残業しなければならないという制度ではありません。そのため、残業をしないで定時退社することが可能です。業務がスムーズに進み残業の必要がなければ、毎日定時で退社しても問題ありません。

しかし、みなし残業制を採用するのにはそれなりの理由があり、残業ゼロは現実的には難しいでしょう。また、繁忙期などで残業が必要であるにも関わらず、特別な理由なく定時退社を続ける従業員がいる場合は、指導や懲戒処分の対象となります。

8-2. みなし残業の計算方法には手当型と組込型がある

みなし残業代を計算する方法は、手当型と組込型の2つがあります。手当型は「基本給+みなし残業代」で計算する方法で、基本給と合わせて残業の割増賃金を「みなし残業代」として支払います。

一方、組込型は、基本給にみなし残業代を組み込んで支給する方法です。残業代が組み込まれることで基本給が高く見えてしまい、給与支給時に「残業代が支払われていない」などの誤解が生じやすいので注意しましょう。

なお、いずれの場合も、給与明細にはみなし残業代が含まれていることを明記する必要があります。記載例を紹介するので参考にしてください。

- 手当型:「基本給23円・固定残業代5万円」

- 組込型:「基本給25万円(45時間分の固定残業代として6万円を含む)」

8-3. 休日出勤など、みなし残業を超えた分の支払いはどうする?

冒頭でも少し触れましたが、休日出勤などでみなし残業を超えた分は割増賃金を支払わなくてはなりません。また、22~翌5時までの深夜時間帯に労働した場合も25%以上の割増賃金を支給します。

9. みなし残業で違法とならないために労働管理を徹底しよう!

今回は、みなし残業の概要やメリット・デメリットなどを紹介しました。みなし残業は「残業時間を管理しなくてよい制度」ではありません。「何時間残業させても一定額以上の残業代を払わなくて済む制度」でもありません。

みなし時間を上回る残業実績があれば割増賃金の支払いをしなければならないため、自社にあった時間数を設定し、きちんと労働管理をおこなってください。

- 業務効率化へ向けた従業員の意欲を刺激するような時間設定を探ること

- 業務改善などと同時並行で取り組むことも必要であること(まずは余計な仕事を減らす努力をする)

- 労働時間に応じた割増賃金の額を下回らないこと(そのための労働時間管理も適切におこなう)

といったことには、十分注意が必要です。

参考までに、関連する裁判例の名称だけ列記します。みなし残業にはメリットがあるものの、違法な運用でトラブルになっている実態があることを念頭において、運用するようにしましょう。

- 関西ソニー販売事件(大阪地判昭和63年10月26日)

- 高知県観光事件(最高裁平成6年6月13日)

- トレーダー愛事件(京都地判平成24年10月6日)

- イーライフ事件(東京地判平成25年2月28日)

- 日本ケミカル事件(最高裁第一小法廷 平成30年7月19日判決)