働き方改革の一環として、アニバーサリー休暇を導入する企業が年々増えてきています。アニバーサリー休暇を導入することで、従業員満足度を高め、生産性向上や人材確保といった課題を解消することが可能です。

本記事では、アニバーサリー休暇とはどのような制度なのか、メリット・デメリットを踏まえてわかりやすく紹介します。また、アニバーサリー休暇の導入手順や注意点、導入している企業の事例も解説します。

【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK

人事担当者の皆さまは、労働基準法における休日・休暇のルールを詳細に理解していますか?

従業員に休日労働をさせた場合、休日はどのように取得させれば良いのか、割増賃金の計算はどのようにおこなうのかなど、休日労働に関して発生する対応は案外複雑です。

そこで当サイトでは、労働基準法にて定められている内容をもとに、休日・休暇の決まりを徹底解説した資料を無料で配布しております。

「休日休暇の違いや種類、ルールを確認したい」という人事担当者の方は「【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK」をぜひご一読ください。

1. アニバーサリー休暇とは?

アニバーサリー休暇とは、従業員の「誕生日」「記念日」などに該当する日やその前後に特別に取得できる休暇制度のことです。休暇は「法定休暇」と「法定外休暇」に区分することができます。法定休暇は「年次有給休暇(労働基準法第39条)」や「生理休暇(労働基準法第68条)」など、法律で定められた休暇のことです。一方、法定外休暇は「夏季休暇」「年末年始休暇」「慶弔休暇」「リフレッシュ休暇」など、法律で定められていない休暇を指します。

なお、アニバーサリー休暇は特別休暇にあたります。そのため、必ずしもすべての企業がアニバーサリー休暇を設ける必要はありません。

(年次有給休暇)

第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)

第六十八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

関連記事:特別休暇とは?種類や給料の取り扱いについて詳しく解説

1-1. アニバーサリー休暇が普及した理由・背景

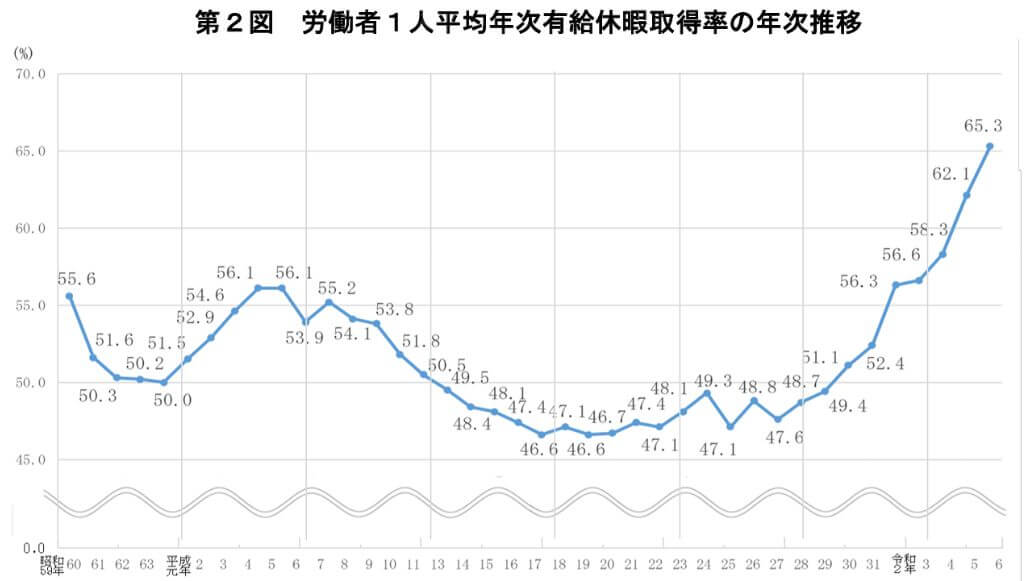

アニバーサリー休暇が普及している理由・背景には、日本の年次有給休暇取得率(有給取得率)の低さが関係しています。

厚生労働省の令和6年就労条件総合調査によると、令和6年の有給取得率は「65.3%」です。令和5年の有給取得率が「62.1%」だったことからも、有給取得率は年々上昇傾向にあります。

しかし、世界の先進国の有給取得率が概ね70%を超えており、日本の有給取得率はまだ世界基準には届いていないといえるでしょう。

また、政府は令和7年(2025年)までに有給取得率を70%にすることを目標としています。このような理由や背景から、企業が従業員の休暇取得を促進する手段として、アニバーサリー休暇を導入する企業が増加してきています。

「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和3年7月30日閣議決定)などにより、令和7年までに年休の取得率を70%とすることが、政府の目標に掲げられています。

当サイトでは、上述した休暇の種類や、合わせて理解しておきたい休日と休暇の違いなどを解説した資料を無料で配布しております。特別休暇を設けるにあたり、休日休暇の定義や運用方法を改めて確認しておきたいご担当者様は、こちらから「休日・休暇ルールBOOK」をダウンロードしてご確認ください。

2. アニバーサリー休暇を導入するメリット

アニバーサリー休暇制度を導入することで、企業と従業員ともにさまざまなメリットが得られます。ここでは、アニバーサリー休暇を導入するメリットについて詳しく紹介します。

2-1. 有給休暇取得率の向上

有給取得率は、次の計算式で算出することができます。なお、有給休暇は「年次有給休暇」のことで、特別休暇は含めないので注意が必要です。

有給取得率 = 従業員が取得した有給取得日数 ÷ 会社が付与した有給付与日数

アニバーサリー休暇は特別休暇ですが、例えば誕生日にアニバーサリー休暇と年次有給休暇を組み合わせて連続した休暇として取得してもらうことで、従業員にとってはゆっくり旅行に行くことなども可能になり、有給休暇の取得率の促進につながる可能性があります。

関連記事:【図解】有給休暇の付与日数がひと目でわかる!付与要件や最大日数の求め方

2-2. 採用活動のアピール要素になる

近年では少子高齢化による労働人口の減少により、人材確保に課題を感じている企業は多いです。福利厚生制度の一つとしてアニバーサリー休暇を導入すれば、他社と差別化になり、採用活動のアピール要素として活用することができます。結果として、求人応募者数が増え、優秀な人材を確保できる可能性が高まります。

関連記事:福利厚生とは何か?種類や導入形態を簡単にわかりやすく解説!

2-3. 従業員満足度の向上

アニバーサリー休暇制度の導入により、積極的に誕生日や記念日に休みを取得できるようになることで、仕事だけでなく、プライベートも充実させることができるようになります。ワークライフバランスが実現できるようになり、従業員満足度が向上します。結果として、労働生産性の向上も期待できます。

2-4. 帰属意識が高まり定着率が向上する

アニバーサリー休暇を導入することで、従業員は「働きやすい企業」「社員を大切にする企業」と感じるようになり、帰属意識が高まります。この会社で働き続けたいと思う従業員が増えることで、離職者が減り、従業員の定着率を向上させることも可能です。

3. アニバーサリー休暇を導入するデメリット

アニバーサリー休暇を導入することで、あらゆるメリットが得られます。しかし、アニバーサリー休暇を導入するデメリットもあるのではないかと気になる人もいるかもしれません。

アニバーサリー休暇を導入するデメリットの一つとして、休暇取得日の人員不足が挙げられます。複数の従業員の誕生日や記念日が重なり、同時にアニバーサリー休暇を取得すると、人手不足となり、現場が回らない可能性もあります。また、人員調整のためにアニバーサリー休暇を取得できる人とできない人が生まれると、従業員からの不満につながる恐れもあります。

このようなデメリットを解消するため、アニバーサリー休暇を、誕生日や記念日の当日だけでなく、前日・翌日など、幅広く取得できるように設定することが推奨されます。

4. アニバーサリー休暇の導入方法

実際にアニバーサリー休暇を導入するときには、どのようにすればよいのでしょうか。ここでは、アニバーサリー休暇制度を導入する手順について詳しく紹介します。

4-1. 従業員のニーズを理解する

従業員がアニバーサリー休暇を必要としているかは企業によって異なります。そのため、面談やアンケート調査などで、アニバーサリー休暇を導入することについて、あらかじめ従業員はどのように感じているかを確認することが大切です。また、アニバーサリー休暇を導入するのであれば、どのような休暇にしたいのかを聞いておくことで、満足度の高い休暇制度を設計することができます。

4-2. 有給休暇として扱うかどうかを決める

アニバーサリー休暇は法律で定められている制度でないため、休暇そのものを有給にするか無給にするかは企業側で決めることができます。しかし、アニバーサリー休暇を無給休暇とした場合、実質的に欠勤と変わらなくなるので、積極的に取得しようとする従業員が少なくなってしまう恐れがあります。従業員が積極的に休暇を取得してリフレッシュできるよう、できる限り有給休暇として設定するのがおすすめです。

関連記事:特別休暇と有給の違いについて具体例でわかりやすく解説

4-3. 取得条件を定める

アニバーサリー休暇を導入することが決まったら、トラブルが生じないよう、取得条件を細かく定めましょう。下記の項目について定めることが推奨されます。

- 対象となる従業員(例. 入社〇年より取得可能、など)

- 対象となる日(例. 誕生日、結婚記念日、子の入学式・卒業式、など)

- 取得期間や取得期限(例. 当日のみ、その日が属する週の1日、など)

- 申請方法(例. 〇日前までにシステムで申請をする、など)

- 有給の場合はいくら支給されるか

- 年次有給休暇の利用の可否 など

このように、取得条件を事前に細かく決めておくことで、実際にアニバーサリー休暇を導入しても、スムーズに運用することができます。

4-4. 就業規則に記載する

労働基準法第89条により、従業員数10人以上の会社は就業規則を作成し、届け出る義務があります。就業規則の中には、休暇に関する事項を記載しなければなりません。そのため、アニバーサリー休暇を導入する場合、その内容についてきちんと就業規則に明記する必要があります。就業規則にアニバーサリー休暇について記載していない場合、従業員とトラブルが発生したときに、企業側が不利となる恐れもあるので適切に記載しておくようにしましょう。

(作成及び届出の義務)

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。

一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

関連記事:就業規則とは?労働基準法の定義や記載事項、作成・変更時の注意点を解説!

4-5. 従業員に周知する

アニバーサリー休暇制度を導入したら、従業員に積極的に活用してもらうため、きちんと周知をおこなうことが大切です。社内SNSや掲示板などで周知することで、アニバーサリー休暇の利用率を高めることができます。また、制度を導入した後は、導入した当初の目的が達成できているのかをこまめに確認し、改善するようにしましょう。

5. アニバーサリー休暇を導入する際の注意点

ここでは、アニバーサリー休暇を導入する際の注意点について詳しく紹介します。

5-1. 制度が形骸化しないように呼びかける

アニバーサリー休暇の導入におけるよくある失敗事例として、制度の形骸化が挙げられます。アニバーサリー休暇を導入したものの、従業員に認知されておらず、上手に運用できていないケースもよくあります。このような場合、アニバーサリー休暇を導入するためにかかった時間やコストが無駄となってしまいます。そのため、アニバーサリー休暇を導入したら、制度が形骸化しないよう、定期的に呼びかけをおこなうことが大切です。

5-2. 他の特別休暇と比較して導入を検討する

特別休暇には、アニバーサリー休暇だけでなく、慶弔休暇やリフレッシュ休暇、ボランティア休暇、夏季・冬季休暇など、さまざまなものがあります。場合によっては、アニバーサリー休暇よりも、リフレッシュ休暇のほうが効果的である可能性もあります。従業員の声を聞いたうえで、自社のニーズにあった特別休暇を導入することが大切です。

6. アニバーサリー休暇の導入事例

ここでは、アニバーサリー休暇などの特別休暇を導入している企業事例について紹介します。他社の事例を参考にして、自社にあった特別休暇の導入を検討してみましょう。

6-1. 株式会社小坂工務店

建築業を主軸とする株式会社小坂工務店では、病気やけがで長期入院となってしまっても、安心して治療に専念できるよう「私傷病のための特別休暇制度」を設けています。また、現在の建築現場と次の建築現場との合間に「リフレッシュ休暇制度」という、2~3日の有給休暇を取得できる制度を設けることで、従業員の次の現場への意欲と集中力を養っています。

6-2. 花王株式会社

年次有給休暇取得率が70%を超える花王株式会社では、年5日、社会貢献を目的とした有給休暇である「ボランティア特別休暇制度」を用意しています。また、本人の特別の病気やケガ、家族の看病などで長期間働くことのできない従業員に対して、年間20日または40日(勤続年数と年齢によって異なる)の有給休暇を取得できる「私傷病特別休暇制度」が設けられています。

6-3. LINEヤフー株式会社

情報通信業を中心とするLINEヤフー株式会社では、土曜日が祝日と重なった際に、原則として前日の金曜日を休日とする「土曜日祝日振替休暇制度」などのさまざまな特別休暇を用意しています。また、同社の特徴的な制度として挙げられるのが「サバティカル休暇制度」です。この制度は、勤続10年以上の正社員が対象となっており、従業員は2~3カ月の休みを取ることが可能です(そのうち1カ月は有給休暇)。

6-4. 株式会社Z会

教育・学習支援業を主軸とする株式会社Z会でも「アニバーサリー休暇制度」が導入されています。また、同社内では、3~5年に1回程、社員に対して給与や働き方、福利厚生面についてヒアリングやアンケートをおこなっており、その結果として「子の看護休暇制度」が設けられました。これは年間12日間、無給で取得が可能であり、社内結婚の夫婦の場合それぞれが12日ずつ休暇を取得できる制度です。同社ではこの他にも、誕生日の月に有給休暇を1日とれる「誕生日休暇制度」や、裁判員に選ばれた社員が無給ではあるが欠勤として数えられない「裁判員休暇制度」などを設けています。

6-5. 株式会社千葉銀行

金融・保険業をおこなう千葉銀行では、女性の活躍推進や、社員の健康増進にアニバーサリー休暇を導入しています。具体的には、「配偶者出産特別休暇(父親休暇)」と「指名人間ドックの特別休暇」の2つになります。「配偶者出産特別休暇」は、妻が出産する正社員ならだれでも3日分の有給休暇を取得できる制度で、男性が出産・育児をおこなう女性に対する理解を深めることで、助け合える職場を作ることが目的とされています。「指名人間ドックの特別休暇」では、40歳と50歳の社員に対して一日有給休暇を与え、強制的に人間ドックを受診させる制度となっています。

7. アニバーサリー休暇を導入して自社の魅力を高めよう

アニバーサリー休暇を導入することは、有給取得率を向上させるだけでなく、採用活動時のアピールポイントにもなります。従業員のニーズを確認したうえで、アニバーサリー休暇を導入することが大切です。また、アニバーサリー休暇制度を導入したら、積極的に活用してもらえるよう、呼びかけを徹底することも重要といえます。

【労働基準法】休日・休暇ルールBOOK