近年、人材育成における「リフレクション」という概念が注目されています。

近年、人材育成における「リフレクション」という概念が注目されています。

経済産業省が提唱している「⼈⽣100年時代の社会⼈基礎⼒」には、「⾃⼰を認識してリフレクションすることで、⾃らのキャリアを切り拓いていく」と記載されています。

よって、リフレクションは、企業の人材育成やキャリア開発する上で、重要な要素になっています。

本記事では、リフレクションの定義やその効果、研修事例、リフレクション教育を実施する上での注意点についてご紹介します。

1. リフレクションとは

「リフレクション(reflection)」とは、「反射」や「反映」を意味します。

しかし、ビジネスの分野においてリフレクションは、通常業務から一度離れ、自身の行動や考え方などを振り返り、見つめ直すなどの「内省」という意味で使われています。

1-1. 反省やフィードバックとの違い

「リフレクション・反省・フィードバック」は、同じ「振り返り」という意味を持ちますが、それぞれの言葉で考え方が異なります。

「反省」は、自分の言動や行動を振り返り、悪かった点を認識して同じことを繰り返さないように考えることです。

一方で、「リフレクション」は、自分の言動や行動を客観的に振り返ることを指します。

自責の念や感情に流されることなく、フラットに自身を見つめ直すことがリフレクションです。

また、フィードバックとは、目標達成に向けた行動を軌道修正したり、モチベーションを上げるために、口頭や文章を用いて教育や指摘、評価したりすることを指します。

振り返る内容にネガティブなものとポジティブなものがある点は、リフレクションと同じですが、フィードバックは自分から相手にするものです。

一方で、リフレクションは原則として、自分から自分に働きかける行動となります。

2. リフレクションはなぜ必要?

リフレクション教育は、企業運営に必要な人材を育てるための効率的な手法です。

個々の人材が企業で大きな成果を発揮するためには、主体性やリーダーシップ能力を鍛える必要があります。リフレクションは、個々の考えや価値観を整理したうえで、冷静に自身を見つめ直すまたとない機会になるはずです。

ここからは、リフレクションが企業で必要とされる2つの理由について見ていきましょう。

2-1. 主体性を鍛える必要があるため

企業に所属する従業員の中には、十分な主体性を持たない人材もいます。自ら積極的に業務を進めてもらうためには、こういった人材の主体性を鍛える対策が必要となります。

リフレクションは、自分で自分の言動を振り返り、問題点を認識する手法です。リフレクションを行ううちに、自分自身で考え方や捉え方を振り返り、状況を改善していく力が備わっていきます。

単純なミーティングやフィードバックのみでは、問題点を正しく受け止められないことがあります。リフレクションは自身で改善策を導き出す手法であるため、自身が納得しなければ次のステップに進むことができません。

リフレクションは、第三者による評価やフィードバックとは異なり、評価の内容や妥当性を疑う必要はありません。それぞれの従業員が問題と十分に向き合い納得し、自主的に次のステップへと進んでいけるのは、リフレクションならではの特徴です。

2-2. 客観的に振り返る能力が重要視されている

リフレクションには、自らの行動を客観的に振り返る機会を設けられるという良さがあります。

企業には、リーダーシップを持ちチームを牽引していく人材が必要です。リフレクション教育を受けた従業員は、目の前の業務のみでなく、組織のこれからの業務や未来のビジョンを客観的に考えられるようになっていきます。組織を客観的に見ることができれば、自己中心的な考えから脱却し、全体を広く見渡してチームを引っ張っていく十分な力も次第に備わっていきます。

リフレクションをとおして客観的な思考を身につけることは、部署やチームを見渡す視野を獲得することにつながります。客観的な思考によって個々の従業員が業務改善を行えば、全体の生産性が向上しやすくなります。

3. リフレクションの効果

リフレクションは個人やチーム、企業にもたらす様々な影響をもたらします。

本章では、リフレクションを実践することによって得られる効果をご紹介します。

①社員のマインドセットが変換される

リフレクションで、日々の振り返りを繰り返しおこなうことによって、社員のマインドセットは変換されます。

リフレクションをおこなわなければ、自分自身が「何ができるようになったのか」「どんな視点を持てるようになったのか」という成長実感が得られません。

特に、新入社員が向上心を持って仕事に取り組むためには、リフレクションが重要になります。

成長するためのマインドセットを身に着けるためには、小さな目標を達成していき、徐々に大きな目標を達成できるようにPDCAサイクルを回していくことが定着のポイントになります。

そのため、向上心を持って仕事に取り組むマインドセットを身に着けるためには、リフレクションを実践して、目標を設定し、その目標を達成する必要があります。

②リーダーシップを持った人材を育成できる

リフレクションは、上司や第三者から指示を受けるのではなく、自分自身の言動や行動を客観的に振り返り、改善していく方法です。

そのため、リフレクションによる振り返りができれば、客観的な思考が身に付き、チーム全体を俯瞰的に見ることができるリーダーになれる可能性があります。

また、リフレクションをすることができる社員がリーダーになれば、チームや組織全体にリフレクションを定着させ、メンバー1人ひとりが主体的に自分自身の振り返りをおこなう組織を形成することができます。

4. リフレクション教育の実践方法

前章では、リフレッシュの意味とその効果について解説しました。

本章では、実際にリフレクションを教育する方法についてご紹介します。

4-1. リフレクション教育のフレームワーク

以下では、リフレクション教育をする際に使用されるフレームワークを3つご紹介します。

①KPT法

「KPT(ケプト)」とは、「振り返り」によって、仕事やプロジェクトの改善を加速させるフレームワークの1つです。

KPT法とは、下記の3つを中心に振り返る手法のことを意味します。

Problem:問題点・課題点を見つける

Try:問題点・改善点に挑戦する

KPT法を用いることによって、振り返るべき項目が整理され、ミーティングが終わってから「次に何をすればよいのか」が明確になります。

ビジネスにおいてチームで動く際に、営業担当・エンジニア・デザイナーなど、多種多様なメンバーで構成されて動くケースが多くあります。

職種が違えば、同じチームで動いていても、他の職種の社員が「どんな業務内容なのか」「何を目標にしているのか」「どんなことを課題に感じているのか」を把握できていない場合もあります。

そのため、KPT法を用いて、チームの振り返りを実施することによって職種をまたいだ課題の共有や、改善すべきことの明確化が可能になります。

②YWT

YWTは、振り返りのために「日本能率協会コンサルティング」が提唱し日本で開発されたフレームワークです。

W:分かったこと

T:次にやること

YWTとは、「Y:やったこと」「W:分かったこと」「T:次にやること」3つの項目で振り返りをおこない、個人やチームの経験を学びに変え、次につなげていくためのフレームワークです。

経験したことを振り返ってから次の段階に進むので、問題点だけでなく良かった点も認識できます。

YWTでは、KPTがプロジェクト単位で振り返るのに対して、プロジェクトそのものよりも「経験」についての振り返りが中心になります。

過去の経験から学ぶためには、YWTを活用して振り返りをおこない、どのような変化が起こっているのかを認識する必要があります。

個人だけでなくチーム全体の経験についても振り返ることによって、今後のプロジェクトに生かすことが、YWTの主な目的といえます。

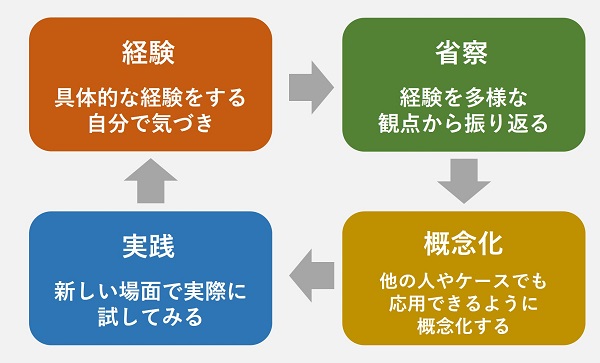

③経験学習モデル

経験学習モデルとは、アメリカの組織行動学者デービッド・コルブ氏が提唱した、経験を活かした学習モデルのことを指します。

一般的な学習モデルが、既に体系化・汎用化された知識を「受動的」に習って覚える学習であるのに対し、経験学習モデルは、学習者が自らの「経験」から「学び(気づき)」を獲得していくというプロセスを体系化した学習モデルです。

経験学習モデルでは、以下の4つのサイクルを回すことによって、学習の質を向上させます。

経験学習モデルのサイクル図

4-2. リフレクションの手順

上記では3種類のフレームワークをご紹介しましたが、どのフレームワークを活用する場合でも、下記の手順でリフレクションをおこないます。

②経験を細かいステップに分解する

③ステップごとに「できていたこと」「できていなかったこと」を振り返る

④「できていたこと」「できていなかったこと」に共通する法則を発見する

以上のような手順でリフレクションを進めることによって、「経験」から学習することができ、「できること」は継続して、「できないこと」は改善することができます。

4-3. 具体的な研修内容の例

リフレクションは、研修で体験させる技法として非常に効果的です。

研修を実践する方法としては、下記のように研修対象者別に、研修内容を変更します。

新入社員研修

入社して間もない新入社員は、OJTをリーダーや上司から受けていますが、一度立ち止まって考える機会も必要です。

「自分は目標通り成長できているのか」「何ができるようになったのか」「入社前とのギャップはないか」を振り返ることで、仕事へのモチベーションが向上し、新入社員の早期離職防止効果も期待できます。

入社3年目研修

入社3年目になると、仕事に慣れてきて、キャリアを一転させたいと感じる社員も増えてきます。

リフレクション研修を通して、組織の中での役割意識、仕事の意味や目的、職務遂行能力の向上を促します。

具体的には、これまでの仕事を振り返り、組織における中堅社員としての立場や役割を認識した上で、現状のスキルレベルと今後伸ばすべきスキルについて再確認します。

そのうえで、次のステージで求められる業務の進め方(タイムマネジメント・コミュニケーション・ PDCA ・問題解決力など) を習得します。

ミドルシニア向けのキャリア研修

人生100年時代と言われるようになり、40~50歳を過ぎてからでも20~30年間、仕事をする時間が続きます。

早期希望退職、副業解禁などミドルシニアを取り巻く環境は変化しており、自身のキャリアに危機感を持っている方も少なくありません。

50代半ばになると、役職定年を迎え業務内容が変化する人もいます。

求められる役割の変化に柔軟に適応し、今の自分だからこそできることに目を向ければ、これまでとは異なる成果の出し方、貢献の仕方、価値の出し方が見えてきます。

ベテラン社員となった自分にこそできることを整理し、雇用延長などの制度を前向きに捉えてもらうことができます。

5. リフレクション教育を実施する際の注意点

前章では、リフレクション教育の具体的な方法について解説しました。

本章では、実際にリフレクション教育を実施する際の注意点についてご紹介します。

5-1. 仕事の成果を理解する

どの役職に研修を実施する場合でも、対象者の仕事の結果を正しく理解する必要があります。

対象者が現時点で「どの程度の成果を上げているのか」「会社全体で見て上位何%に位置しているのか」など、数字ベースで客観的に対象者の仕事の成果を理解することが重要です。

リフレクションの素材となる経験について、上司や周囲から事前課題という形で集めておくとよいでしょう。

5-2. 目標と実際の成果の相違点を把握する

月初や期初に立てた目標と、実際の成果を比較して、相違点を把握します。

特に、入社年次が若い社員を対象に振り返りをおこなう場合、目標を高く上げすぎていることがあります。

リフレクション教育で「目標設計は適切かどうか」「自分の実力を客観的に認識しているか」などを確認することも必要です。

5-3. 感情にとらわれずに振り返る

リフレクション教育で「経験」をピックアップした際に、自分自身を客観視できていない人がピックアップした場合、感情にながされてリフレクションしてしまうことがあります。

そのため、講師のファシリテーションなどを通して、客観的に1つの事実を受け止めて、正しくリフレクションをおこなうことが重要です。

5-4. 失敗よりも可能性を探り出すことに重点を置く

失敗した経験のみをピックアップして振り返ることは「反省」にあたります。

失敗した経験だけでなく、自身のキャリアの発展に可能性があること、当たり前にできていることについてもリフレクションをおこない、前向きなキャリア観を醸成しましょう。

6. まとめ

リフレクションは、人材教育に非常に効果的な手法です。

特に、リフレクションに慣れていない人は、他者を交えて実施することによって、より自分の経験を客観的に振り返ることができるため、企業の集合研修で展開するのに適しています。

新入社員、中堅社員、ミドルシニアまで幅広い役職が研修対象になるので、本記事を参考に、社内の研修に取り入れてみてはいかがでしょうか。