仕事を進める中で、新たな目標設計をする際や、プロジェクトが終わったときなど「やったことを振り返る」機会は多くあります。

このとき、ミーティングなどで意見を出し合っても「結局、次は何をやればいいの?」という行き詰った結論で終わってしまうことも多々あります。

そこで、KPT法を用いることで、スムーズに現状分析をおこなうことができ、次にやるべきことが明確になります。

本記事では、KPT法の使い方やKPT法を用いた振り返りの事例、振り返りに役立つツールなどをご紹介します。

目次

1. KPT法とは

「KPT(ケプト)」とは、「振り返り」によって、仕事やプロジェクトの改善を加速させるフレームワークです。

KPT法とは、下記の3つを中心に振り返る手法のことを意味します。

Problem:問題点・課題点を見つける

Try:問題点・改善点に挑戦する

KPT法を用いることによって、振り返るべき項目が整理され、ミーティングが終わってから「何をすればよいのか」が明確になります。

1-1. KPT法の目的

KPT法は、シンプルでありながら効果的な手法で、1人でも大人数でも活用できる振り返りの手法と言われています。

また、KPT法を実施する目的は、「課題を共有し、改善すべきことを明確化する」ことです。

ビジネスにおいてチームで動く際に、営業担当・エンジニア・デザイナーなど、多種多様なメンバーで構成されて動くケースが多々あります。職種が違えば、同じチームで動いていても、他の職種の社員が「どんな業務内容なのか」「何を目標にしているのか」「どんなことを課題に感じているのか」を把握できていない場合もあります。

そこで、KPT法を用いてチームの振り返りを実施することによって、職種をまたいだ課題の共有や、改善すべきことの明確化が可能になります。

1-2. KPT法のメリット

KPT法を実践するメリットは以下の3点です。

①課題の早期発見

課題の発見が遅れるほど打てる対策数が減少し、解決できる難易度が上がっていきます。

それを防ぐためには、課題を早期発見し、解決しておくことが理想的です。

KPT法を用いて振り返りを実施することによって課題を共有し、改善すべきことを明確化することができます。また、課題の早期発見と解決への動きを、チーム全員が把握することが可能になります。

②意見交換の場ができる

課題を認識している社員であっても、効果的な振り返りができていなければ、課題に対する意見を発信する機会を作ることはできません。

振り返りの機会をしっかり設けることによって、課題を洗い出し、余計なストレスを取り除くことができるでしょう。

③全員が次に何をすべきか明確になる

チームで振り返りをおこなった場合、チーム全員が次に何をすべきなのかを理解している必要があります。

KPT法を使用すれば、「Try」の部分で次から何に挑戦するのかが明確になります。

また、「Keep」と「Problem」でなぜその問題に挑戦すべきなのか、背景を共通理解しているため、チームに一体感が生まれます。

1-3. KPT法にも欠点はある

KPT法は優れた振り返りの技法です。しかし、欠点がないわけではありません。

①Keepを軽視してポジティブな振り返りができない

KTP法では、Problemで抽出した課題にばかり注目が集まるケースがあります。そのため、Keepで「継続するべき好ましいこと」が軽視され、ネガティブな振り返りになってしまいがちです。

Problemばかりに着目すると、会社が求める成果が出せていないように感じ、従業員のモチベーション低下につながる可能性があるので注意しましょう。

②振り返りと問題解決を混同してしまう

Problemを抽出した際、解決を急ぐあまりそのままTryに移行し、他のProblemが見落とされてしまうことがあります。

また、Keepで洗い出された項目を維持・向上させるためにはどうすればよいか、という視点を持つことも大切です。

KPT法では、K・P・Tのすべてで振り返りをおこなうようにしましょう。

③継続的に実施しなければ効果が出にくい

単発でKPT法を実施しても効果は期待できません。というのも、KPT法は、前回のTryで決めたことを実践し、その結果を再びKTP法で振り返るというサイクルを継続することで精度が高まるからです。

KTP法の効果が得られるまでには一定の時間がかかることを理解し、継続的な実施を心がけましょう。

2. KPT法による振り返りの進め方

前章では、KPTの目的やメリット・欠点について解説しました。

本章では、実際にKPTを用いた振り返りの進め方を紹介します。

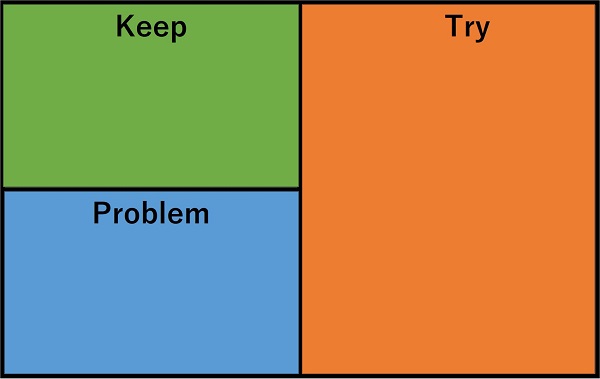

2-1. KPT法のフォーマットに関する説明

まず、下記の図のように、「Keep」「Problem」「Try」とそれぞれをブロックで区切ります。

「Keep」に「うまくいったこと・このまま継続すること」を書き出します。このとき、色つきのペンを使用したり、色つきの付箋に記入して貼ったりすると見やすいでしょう。

次に、「Problem」に「課題・問題点」を書き出します。色つきのペンや付箋を使用する場合は、「Keep」と区別しやすいように、異なる色を使います。

「Keep」と「Problem」の内容を受けて、「Try」に「新たに実践すること・問題や課題の解決策」を書き出します。

具体的な活用方法は以下の通りです。

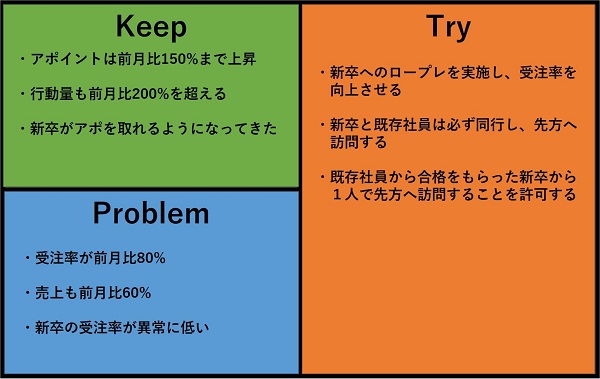

営業チームにおけるKPT法を用いた振り返り

「Keep」「Problem」「Try」の項目でそれぞれ挙がったことをその後アクションとして実行していき、その結果を再度KPT法で振り返ります。

上記の図で例えると、新卒へのロープレで受注率が向上すれば、「Try」にある「新卒へのロープレの実施」は「Keep」に移動します。

2-2. KPT法の活用事例

前章では、KPT法のフォーマットについてご紹介しました。

そこで本章では、具体的にフォーマットを用いてKPT法で振り返りをおこなった事例を紹介します。

株式会社ヴァル研究所

経路検索アプリ『駅すぱあと』を提供する株式会社ヴァル研究所は、「業務における属人化・部署間の孤立化からの脱却」「メンバーの精神的負担の軽減」という2つの課題の改善を目指していました。

KPT法で振り返りをおこなった際に、「トラブル対応ができる人とできない人がいる」「構成図データを誰がどう管理するのかがあやふやになっている」という問題が発覚しました。

そこで、「以前のデジタル管理の構成図ではなく、アナログ管理でつくり直して、目にとまる場所に可視化しよう」という改善策があがり、「構成図の見える化シート」を全員で作成しました。

ホワイトボードを全員の目の止まる場所に配置し、様々な部署の人が付箋で課題点を洗い出し、KPT法によって、それぞれの課題を改善できるよう運用していきました。

すると、ホワイトボードの前で、チームメンバーが集まり、半円になって話す機会が増えるという変化が見え始めます。

同社の人事担当者は、「『問題vs.社員』という構造になり、職場がチームみんなで問題を倒しにいく、ゲームのような感じの雰囲気になった」と語っています。

「あの問題をどう協力して倒そうか」など、会社のプロジェクトを進める上で、ポジティブな意見交換をする場ができ、課題解決につながりました。

2-3. KPT法を実施する上でのポイント

KPT法で振り返りをおこなっても、意見が出てこなければKPT法の効果は得られません。

以下では、KPT法を実践するときのポイントについて説明します。

①意見を出しやすくなるポイント

会議で「何を決めるのか」あるいは「何について話し合うのか」を明確にしておくことが一番大切です。

主催者は振り返りの目的と議題をあらかじめ決めて、遅くとも会議の前日までには目的と議題を参加者全員に共有しておくことで、スムーズに振り返りをおこなうことができます。

これにより、参加者はあらかじめ目的と議題に対して事前に考える時間ができるので、会議が始まればすぐに議論ができ、活発な意見交換ができるようになるでしょう。

②進め方のポイント

KPT法の実施人数は10人以下が適切と言われています。慣れるまでは5人程度に設定するのが好ましいでしょう。

プロジェクトの規模の大きさによっては参加人数が多くなることがありますが、このような場合、周囲に遠慮して意見が出にくくなってしまうことがあります。可能であればグループを細分化したりファシリテーターを置いたりして、意見が出やすい環境を作ることが大切です。

③継続するためのポイント

KPT法を継続して実施するためには、一度の話し合いで細部の課題を振り返るよりも、次回からの「Try」を中心に議論する方が効果的です。

一度の振り返りですべての問題が解決することはなく、「Try」によって新たな課題が浮き彫りになることもあるため、定期的にKPT法による振り返りを実施して、改善のサイクルを回していくという取り組みが重要となります。

3. KPT法にテンプレートは必要ない

KPT法はシンプルな構造であるため、テンプレートは必要ありません。ホワイトボードとペン、多めに付箋を用意しておけば、今すぐにでも始めることができます。

KTP法による振り返りをより活性化するために、メンバーが会議室などに集まり、顔を合わせて議論するのが望ましいでしょう。しかし、在宅勤務などにより対面による議論が難しい場合は、オンラインによる実践も可能です。

共有のスプレッドシートなどにK・P・Tそれぞれの項目を箇条書きにするだけで実施できます。できるだけシンプルな方法を選ぶと短いサイクルで継続的に実施できるので、KPT法の効果を得やすくなるでしょう。

4. KPT法を実施する上で役立つツール

1章では、KPT法をホワイトボードや付箋などを用いて振り返りをおこなう方法をご紹介しましたが、この方法はログが残しにくいという問題を抱えています。

そこで、過去のKPT法で振り返った内容を参照したい場合や、対面ではない形で振り返りを効率的におこないたい場合は、ITツールを活用するとよいでしょう。

下記では振り返りを効果的に実施する際に役に立つツールを3つご紹介します。

①Trello(トレロ)

- To Doやタスクを「付箋」感覚で管理することができるタスク管理ツール

- タスク1つひとつを「Card(カード)」として登録し、「Board(ボード)」と呼ばれる場所で管理できる

- タスクの進捗ごとに、未着手・着手がステータスで管理可能

②KPTon

- 振り返りをオンラインで離れたメンバーでKPTを実施することができるツール

- プロジェクトごとや、会議用、個人用でホワイトボードを使い分けることができる

③coggle

- フリーで使える、インストール不要のマインドマップ作成ツール

- 過去に作成したマインドマップを容易に確認でき、pdfやpngによるダウンロードが可能

5. KPT法による振り返りを継続してパフォーマンスの向上を図ろう!

本記事では、「振り返り」をおこなうためのフレームワークであるKPT法について解説しました。

KPT法による振り返りは、「自分たちにはどんな課題があるのか」「その課題を解決するためにはどのように取り組めば良いのか」をチームメンバー全員が認識する場と言えます。

ここでは重要なのは、メンバーの1人ひとりが自ら振り返りをおこない、解決策を導き出して改善するサイクルを作り上げることです。

チームの課題を共有し、改善のための振り返りを実施することで、チームのパフォーマンスもより向上するのではないでしょうか。