コンビニや飲食店、病院などは、夜勤時に就労している従業員も多いでしょう。夜勤は日勤と異なり、賃金や法定休日の取得日などに変更が生じます。

その変更に対応できておらず、本来であれば出勤させてはいけない日時に出勤させてしまったり、公正な賃金が支払われていなかったりなど、違法につながってしまうケースもあります。

今回は、そんな複雑な夜勤にまつわる考え方を労働基準法に即してわかりやすく解説していきます。

日勤とは異なる勤務形態である夜勤は、労働基準法で別にルールが設けられているため、「何が正しい夜勤の勤怠管理か理解できていない」という方もいらっしゃるでしょう。

そのような方に向け、当サイトでは夜勤時の休憩や休日の取らせ方、割増賃金の計算方法まで、労働基準法に則った夜勤の扱い方について解説した資料を無料で配布しております。

「法律に沿って正しい夜勤管理をしたい」という方は、ぜひ資料をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 労働基準法における「夜勤」とは

夜勤とは、深夜時間に労働することを指し、深夜労働とも呼ばれます。

労働基準法第61条により「午後10時~午前5時まで」の労働時間を「夜勤」と定めており、25%以上の割増賃金の支払いが必要です。

関連記事:深夜労働に該当する時間はいつ?割増手当の計算方法や年齢の制限も解説

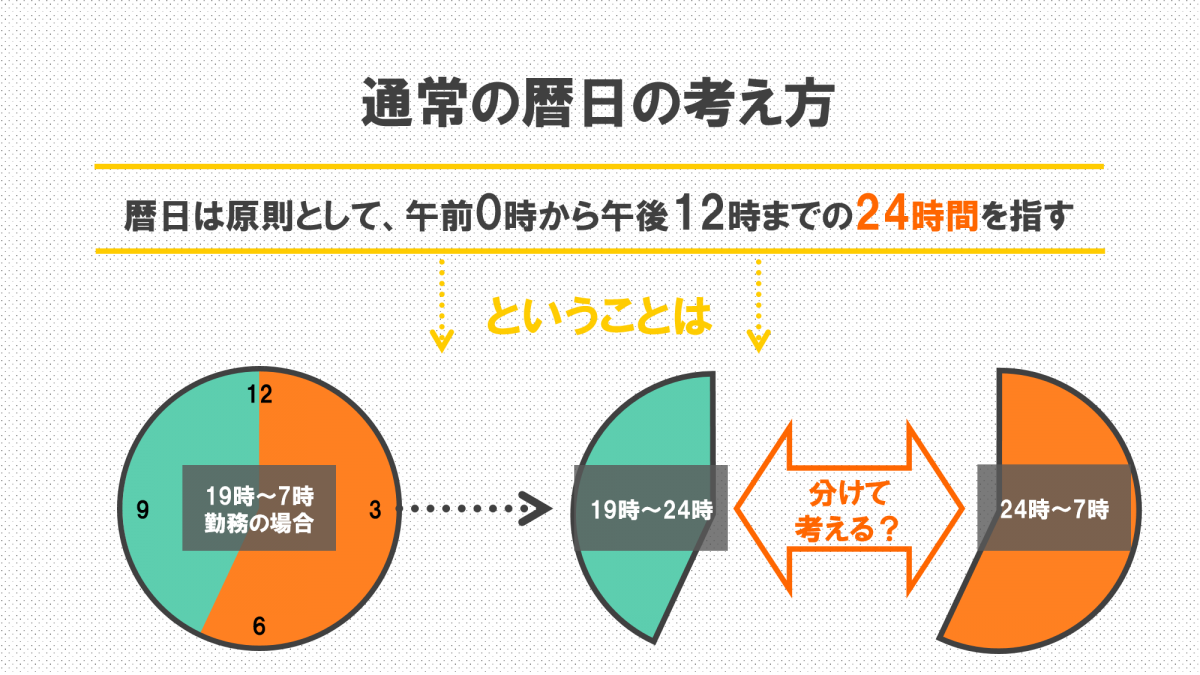

1-1. 暦日の考え方

従業員に夜勤勤務をさせる事業所では、休憩時間や残業代を計算する際、「深夜0時をまたいだら2日勤務となるのか?」と疑問を抱えている人事担当者も多いのではないでしょうか。

たとえば、午後7時から翌日の午前7時までの守衛の勤務の場合、原則に基づいて計算すると、「午後7時から午後12時まで」と「午前0時から午前7時まで」の2つの労働時間に分けなければいけないというのが暦日の定義に基づいた通常の考え方です。

しかし、それでは休憩時間が必要なくなる、あるいは休憩時間の短縮、残業代の支払いが不要となる場合が発生するなど、労働者への負担が大きくなるます。

そのため、労働基準法では、下記のように定められています。

一継続勤務は、たとえ暦日を異にするも一勤務として取り扱うべきものである。二暦日にわたる一勤務については、始業時刻の属する日の労働として、一日の労働と解する。

つまり、日をまたいで勤務した場合は、日をまたいだ午前0時以降の勤務が始業時刻の日となるので、日をまたいでも出勤は1日としてカウントすることになります。

このように、夜勤は法律によって日勤と異なるルールが設けられているため、企業はルールを把握したうえで夜勤管理をしていく必要があります。

法律に則った夜勤管理のルールを把握しておきたい方は以下の資料をダウンロードしてご活用ください。

1-2. 夜勤が認められない労働者もいる

労働基準法では、夜勤に従事する者に特別な制限を設けています。具体的には、年少者と妊産婦がその対象です。

満18歳に満たない年少者は、原則として、深夜労働が禁止されています。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性は対象外です。

また、妊産婦については、本人から請求がある場合に限り、深夜労働をさせることはできません。

なお、一部の業種においては、このルールが適用されない場合があります。

2. 夜勤時における労働時間・休憩・休日の考え方

ここでは、夜勤時の労働時間・休憩・休日の考え方についてご説明します。

2-1. 夜勤時の労働時間~16時間勤務の違法性は?~

介護や医療の現場では、夜勤の労働時間が16時間にわたるケースもあります。

法定労働時間は労働基準法により「1日8時間、1週40時間」と定められているため、夜勤の労働時間が16時間にまで及ぶことは違法なのではないかと、疑問を感じる方もいらっしゃるでしょう。

結論からお伝えすると、「36協定の締結」があれば、違法とはなりません。

ただし、

- 残業代(25%)の支払い

- 休憩時間の設置

が必須となります。

また、36協定の締結があっても、無限に残業をさせることができるわけではありませんので注意しましょう。

▼36協定締結後の残業の条件

【参考】時間外労働の上限規制 わかりやすい解説|厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

関連記事:深夜労働は何時から?深夜時間帯に勤務した際の割増賃金の計算方法も解説

2-2. 夜勤時の休憩時間

夜勤時の休憩時間の考え方は日勤時と変わりません。労働基準法では、休憩時間の取得要件を下記のように定めています。

労働時間が 6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない

夜勤時も、上記の定めに従って従業員に休憩を付与する必要があります。

また、労働基準法に則った休憩時間を与えていれば違法になることはありませんが、8時間を超える夜勤については、労働者の心身を守るために、仮眠や休憩時間の追加などの設置が理想的です。

安全配慮義務の観点からも、法律で定める以上の休憩時間を与えることは重要だと考えられており、多くの企業がその実現に取り組んでいます。

違法になるかどうかという視点だけでなく、従業員の健康に配慮した就業ルールの整備を進めましょう。

【参考】労働基準法に関するQ&A―労働時間・休憩・休日関係|厚生労働省

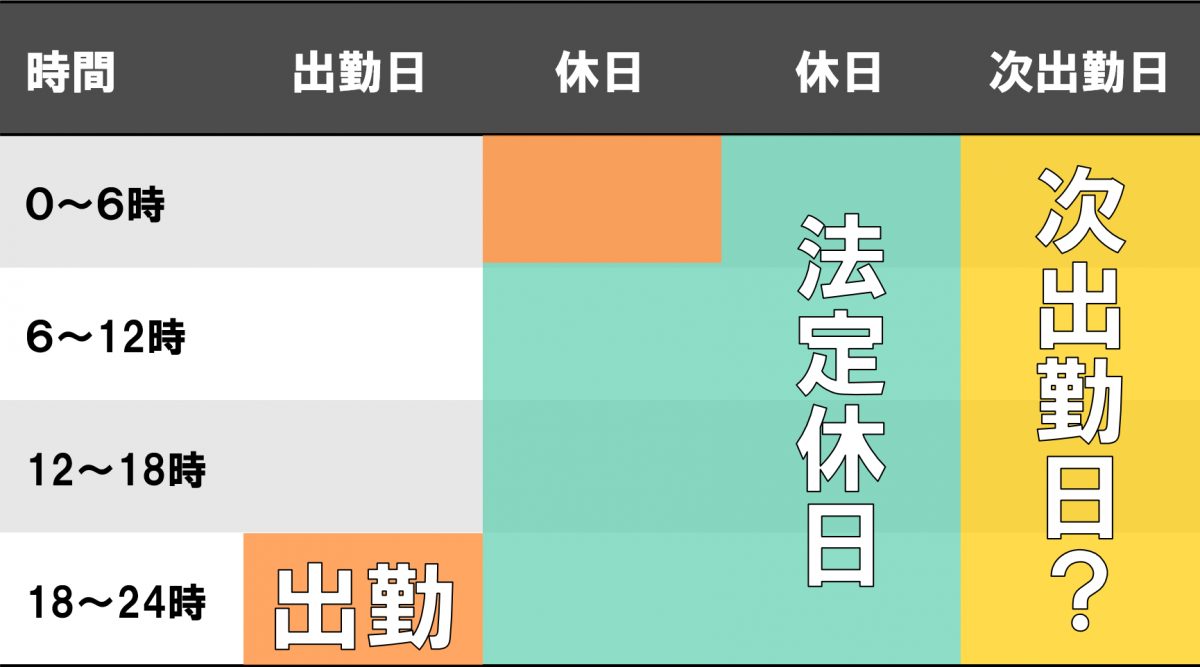

2-3. 夜勤時の休日

「夜勤明けの次の日が法定休日である場合、次に出勤できるのはいつから?」という疑問も多いでしょう。

よく「夜勤明けの日を法定休日にして、法定休日の次の日の0時から出勤できる」と誤解されています。

しかし、休日は暦日単位で与えなければなりません。つまり、夜勤明けに休みを取らせる場合には、夜勤明け翌日の0時~24時までを休みとしなければ、休日を取得させたことにはならないのです。

例えば、夜勤の後に休日を取得する予定の従業員が17時~翌9時まで勤務した場合、休日は夜勤明け翌日の0時~24時となるため、その翌々日の0時から出勤が可能となります。

【参考】介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント|厚生労働省

「とはいえ、人手が不足しているため、可能な限り早く出勤してほしい…」という事情を抱えている人事担当者も多いでしょう。そのような方に向けて、夜勤後に最速でいつから出勤できるのかを解説します。

通常の考え方であれば、夜勤明けの日ともう1日午前0時から午後12時まで休日をとらなければならないため、翌々日の0時からが最速出勤日になります。

しかし、ある特定の場合に限り、継続24時間を休日として扱うことができるとされています。そのため、前日に退勤した時刻から最速で出勤できます。

夜勤で継続した24時間を休日として取り扱ってもよい条件は下記の通りとなっています。

- 番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、制度として運用されていること。

- 各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等によりその都度設定されるものではないこと。

3. 夜勤での連続勤務は可能?

繁忙期や人手不足のため、夜勤から日勤、日勤から夜勤への連続勤務をお願いしなければならないケースもあるでしょう。

ここでは、夜勤と日勤の連続勤務が法律上問題ないのか、ということについて解説します。

3-1. 夜勤から日勤

夜勤から日勤への連続勤務は労働基準法に反していないため、発生しても問題ありません。

深夜0時を超える夜勤をおこなった際、始業時間が属する日の労働日としてカウントすることが労働基準法により定められているためです。

たとえば、月曜の午後8時~火曜の午前5時まで夜勤をおこない、5時間後の午前10時から午後7時まで日勤をおこなっても、月曜日と火曜日の勤務に分かれるため法律上は問題ないと言えます。

夜勤と日勤は出勤日の扱いが異なることから、所定労働時間内の労働であれば、火曜日の労働時間が実質的に8時間を超過しても、割増賃金は不要です。

3-2. 日勤から夜勤

日勤から夜勤への連続勤務は、1日に2回就業時間が発生してしまうため、注意が必要です。

たとえば、月曜の午前10時~午後7時まで勤務し、3時間の休憩を挟んだ後、午後10時~午前7時まで働いたケースを考えます。日勤と夜勤の間に3時間の休憩がありますが、この場合は月曜日に始業した一勤務と認識します。

「勤務時間から休憩時間を控除した時間」で8時間を超過する労働時間には、25%の割増賃金が発生します。つまり、企業は割増賃金を支払えば、日勤から夜勤の連続勤務をさせることが可能です。

夜勤から日勤が連続する場合でも、夜勤の始業時間が日勤と同日である場合は、以上と同様の扱いとなることに注意しましょう。

3-3. 夜勤から日勤への連続勤務で違法にならないための注意点

夜勤から日勤での連続勤務において、法律違反となるケースがあります。

- 安全配慮義務に違反している場合

- 割増賃金を支払っていない場合

- 法定休日を与えていない場合

- 36協定に違反している場合

上記のうち、「安全配慮義務に違反しているかどうか」の判断は非常に難しい判断ですが、連勤により従業員が十分に休息を取れない状態が常態化しているといったケースは該当すると言えるでしょう。

ここまで解説してきた通り、夜勤には日勤の場合と異なるルールがあるので、従業員に夜勤をさせている企業は法律に則った管理ができているかを確認する必要があります。

法律に則った夜勤管理方法をわかりやすく理解できるように、当サイトでは社労士監修『図解でわかる!夜勤管理』を無料でお配りしています。 事例とあわせて正しい夜勤管理方法を理解したい方は、こちらからダウンロードしてご活用ください。

【参考】「休日」とは、連続24時間の休業か、午前0時から午後12時までの休業か|労働法ナビ

4. 割増賃金の考え方

夜勤では、深夜の特別労働手当てが発生します。このような特別労働手当て(=割増賃金)は深夜のみならず、休日や残業をした場合にも発生し、その計算は複雑です。

ここでは、そんな残業・休日・深夜労働における割増賃金が発生するルールをご紹介します。

4-1. 深夜労働(夜勤)の考え方

労働基準法では深夜労働を下記のように定義しています。

原則として、午後10時から午前5時までの間における労働を、深夜労働といいます

そのため、午後10時~翌午前5時内の労働は深夜労働となり、割増賃金の対象となります。

なお、深夜労働の割増賃金は25%です。

【参考】法定労働時間と割増賃金について教えてください|厚生労働省

関連記事:深夜手当の計算はどうすれば良い?時給・月給・日給別に詳しく解説

4-2. 法定労働時間と残業における割増賃金

労働基準法では法定労働時間を下記のように定めています。

労働時間は原則1日8時間、1週40時間まで

この法定労働時間を超えて労働をさせた場合を、労働基準法の(法定)時間外労働(=残業)といいます。

これが割増賃金(残業代)の対象になります。

残業における割増賃金は25%であり、夜勤の場合「深夜 25% + 残業 25% 」で50%の割増賃金を支払わなければなりません。

【参考】法定労働時間と割増賃金について教えてください。|厚生労働省

4-3. 法定休日と休日労働における割増賃金

労働基準法では休日の取得要件を下記のように定めています。

労働者には、休日を1週間に1回あるいは4週間に4日以上与えよ

そのため、この法定休日に労働すると休日労働扱いになるので、割増賃金の対象となります。

なお、法定休日に働かせた場合の割増率は35%です。ただし、事前に振替休日を定めていた場合は休日手当は不要であり、1日の労働時間が8時間、もしくは週の労働時間が40時間を超えた場合にのみ残業手当(25%)を支払う必要があります。

夜勤の際の割増賃金の計算を間違えると、労働基準法違反となり「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」のような罰則が科される可能性があります。

夜勤管理に関するトラブルを未然に防ぐためにも、あらかじめ夜勤管理に関する法律に則ったルールを把握しておきましょう。

当サイトでは社労士監修の法律に則った夜勤管理が理解ができる資料『図解でわかる!夜勤管理』を無料で配布しています。

是非ご覧になって、適切な夜勤の勤怠管理にお役立てください。

【参考】法定労働時間と割増賃金について教えてください。|厚生労働省

5. 【実践】夜勤時の割増賃金の計算方法

それでは、ここまでの内容を踏まえて、具体例を参考に割増賃金についての事例を解説いたします。

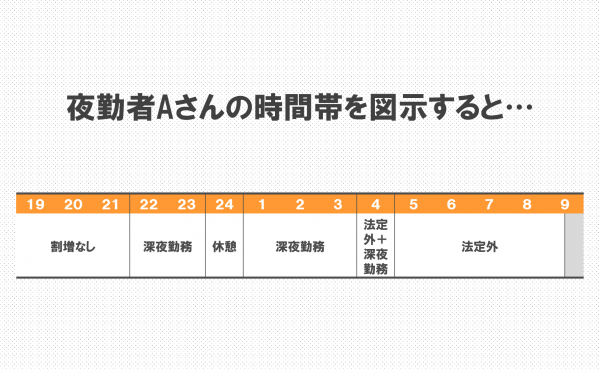

【例題】以下のように労働した夜勤者Aさんの賃金の割増率は何%でしょうか?

- 労働時間:午後7時~翌午前9時30分

- 休憩時間:午前0時~午前1時

- 補足事項:勤務日の翌日が法定休日ではないものとする

わかりやすく解説するために、夜勤者Aさんの労働時間を図示してみます。

この場合において、割増賃金が発生するポイントは以下の3つです。

- 法定外労働時間:5時~9時30分の4時間30分

- 深夜労働時間:22時~4時の5時間(休憩を除く)

- 法定外労働時間+深夜労働時間:4時~5時の1時間

割増賃金の追加割合について

- 所定外労働の割増率…2割5分

- 深夜労働の割増率…2割5分

- 休日労働の割増率(今回の例では関係ない)…3割5分

そのため、例えば、深夜労働と時間外労働が同じシフトで発生していた場合は5割(2割5分+2割5分)、深夜労働と休日労働が同じシフトで発生していた場合は6割(2割5分+3割5分)の割増賃金が発生します。

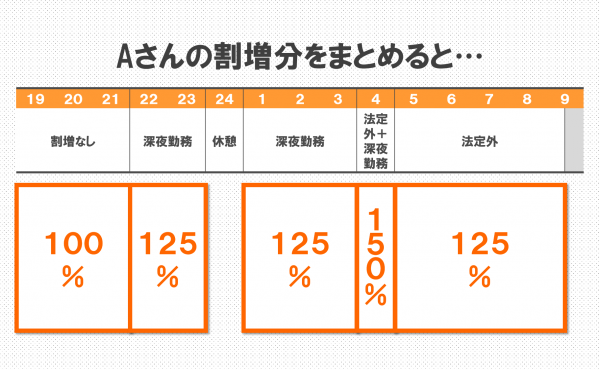

では、この例に当てはめて今回の割増率を計算します。

①法定外労働時間について

労働基準法により、2暦日にわたる勤務であっても始業時刻の属する日の労働と解釈して、8時間を超えた労働には時間外割増賃金を支払う必要があります。

そのため、割増率は、

となり、午前5時~9時30分までの4時間30分の間の賃金を125%として計算します。

※厳密には午前4~5時も法定外労働時間ですが、深夜労働時間とも被っているため、③にて説明します。

②深夜労働について

午後10時から午前5時までの労働(深夜労働)には、深夜割増賃金を支払う必要があります。

なお、前述したように深夜割増賃金は、深夜労働がたとえ法定労働時間内であっても、深夜割増賃金が発生します。

割増率は、

となり、午後22時~午前4時の5時間(休憩時間を除く)の賃金を125%として計算します。

※厳密には午前4~5時も深夜労働時間ですが、法定外労働時間とも被っているため、③にて説明します。

③所定外労働時間+深夜労働時間について

時間外労働が深夜労働に及ぶ場合は、所定時間外の労働には賃金は支払われていません。

そのため、割増率は、

となり、法定外労働時間と深夜労働時間が重なっている4~5時の1時間の間は賃金を150%として計算します。

Aさんの賃金の割増率まとめ

【参考文献】しっかりマスター労働基準法―割増賃金編|東京労働局

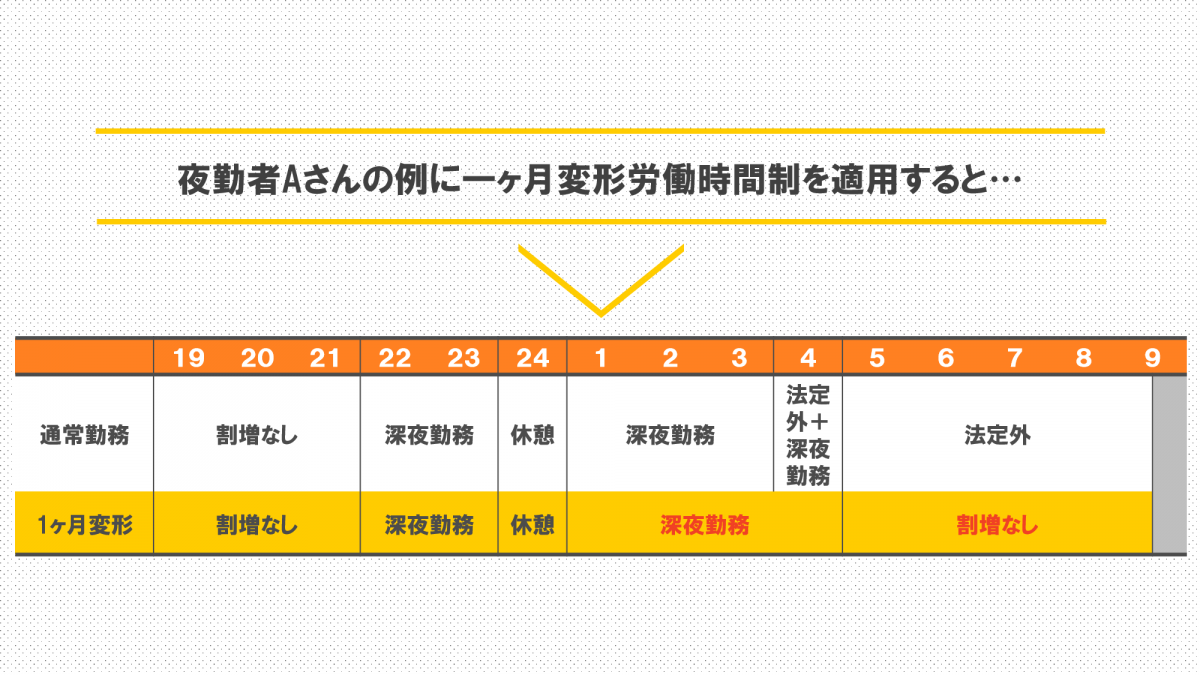

【補足】 変形労働時間制

とはいえ、深夜労働の多い飲食業などは繁忙期も多く、その期間の割増賃金が多すぎて経営が立ち行かないケースも出てきます。

そのときに、活用されるのが変形労働時間制です。

変形労働時間制とは、労働時間を月や年単位で決め、日単位で考えたときに限っては、シフトが8時間を越える場合であってもシフトで定めた時間以内であれば残業代を支払わなくても良いという制度です。残業代が発生するケースは下記の3通りです。

- 日単位:シフト>8時間の場合、シフトを超えた時間についてのみ残業代の支払いを行う

- 週単位:シフト>40時間の場合、シフトを超えた時間についてのみ残業代の支払いを行えば良い(日単位で支払ったものを除く)

- 月単位:月の法定労働時間を超えた時間について残業代の支払いが必要(日単位・週単位で支払ったものを除く)

この月単位の変形労働時間制を先ほどの夜勤者Aさんの例に当てはめると…

このように、変形労働制を上手に使うことで人件費を抑えることができます。ただし、残業代を必ず払わなくてもよいという制度ではないので、導入を考える場合は要件を確認する必要があります。

6. 夜勤の労働時間を正確に管理する3つの方法

夜勤を導入する企業においては、労働時間の集計方法や給与の計算方法の見直しが課題になりがちです。

ここでは、従業員の労働時間を正しく把握・管理する3つの方法を紹介します。

6-1. タイムカードでの勤怠管理なら「夜勤対応機器」を導入する

導入のスムーズさや使い勝手のよさを理由に、タイムカードで従業員の勤怠管理をおこなう企業も少なくないでしょう。その場合は、夜勤分の労働時間の計算にかかる負担を軽減するため、夜勤対応のタイムレコーダーを選びましょう。

夜勤対応のタイムレコーダーなら、所定のボタンを押すことで、日付変更時刻をまたいでも、翌日の勤務に切り替わることはありません。そのため、タイムカードのとおりに集計すれば、労働時間や割増手当をスムーズに計算できるでしょう。

ただし、打刻前に所定ボタンを押すのを忘れてしまうと、打刻の修正が必要になります。打刻修正は業務の効率を下げるため、所定ボタンの押し忘れがないように周知を徹底しましょう。

6-2. Excel集計なら夜勤の「日替わり」処理に要注意

打刻式のタイムカードをもとに労働時間を集計する際、Excelを使用して計算の効率化を図る企業も多いのではないでしょうか。

日勤の場合は、終業時間から始業時間と休憩時間を差し引けば簡単に実働時間を求めることができます。しかし、夜勤の場合は日付変更時刻をまたぐため、計算には注意が必要です。

具体的には、日付変更時刻を基準値として、前日の勤務時間と翌日の勤務時間を求めてセル同士を合算するなどで対応できますが、計算が複雑化します。また、日勤と夜勤が混在する場合は、IF関数などで計算方法を正しく判別しなければなりません。

夜勤の労働時間をExcelで計算する場合は、エクセル関数やマクロの知識が必要となる上、ミスも生じやすくなる点に注意しましょう。

6-3. 勤怠管理システムなら労働時間や割増賃金も自動計算可能

夜勤制をとる企業で導入が進んでいるのが「勤怠管理システム」です。勤怠管理システムとは、システム上で出退勤を記録し、従業員の労働時間や残業時間を自動で計算するソフトウェアを指します。もちろん、夜勤にも対応可能です。

あらかじめシステムに夜勤シフトのルールを設定することで、従業員別に日勤・夜勤かを自動判定し、労働時間を正確に計算してくれます。

タイムカードやエクセルでの集計に比べて計算ミスが生じにくく、作業の効率化という面では他の方法を圧倒するでしょう。また、労働基準法の割増賃金規定にも対応しているため、法令違反となる心配がないことも導入が進む理由となっています。

7. おわりに

労働時間や休憩時間、休日、残業手当の計算方法など、原則を知っておけば、夜勤の勤怠管理もさほど難しいものではないでしょう。しかし、実務上では夜勤のみではなく、日勤が混在していたり、場合によっては日をまたぐ残業が発生するケースも出てきたりと、さまざまなケースに対応しなくてはなりません。

そのため、毎日、手計算で夜勤に対応する全従業員の勤怠管理をおこなうのは多くの手間がかかります。また、不正確な勤怠管理へとつながり、割増賃金の未払など、大きな労務トラブルに発展するリスクもあります。

そこでおすすめなのが勤怠管理システムです。勤怠管理システムを活用すれば、効率的な勤怠管理が実現され、正確かつ負担の少ない業務の遂行が可能です。労働基準法を遵守した夜勤労働を実現するためには、勤怠管理方法の見直しも欠かせないでしょう。

【関連記事】勤怠管理システムの料金・機能・メリット徹底比較|2022年最新版