働き方に対する価値観が多様化している昨今、管理職が対応すべき事項は多岐にわたり、マネジメントのフォームチェンジが求められています。

管理職が日々の業務に忙殺された結果、メンバーに向き合う時間が減少。いつの間にかチームメンバーのモチベーションが下がり、一体感が失われてしまった——。このように、実際に多くの管理職がメンバーとの信頼関係構築に苦戦しているのが現状です。

そこで今回は、『令和の時代の「デキる管理職」』の連載3回目として、数多くの企業で管理職育成の支援をされてきたリンクアンドモチベーションの宮澤さんに、「孤独な管理職」から「頼れるリーダー」になるためのポイントを伺っていきます。

【人物紹介】宮澤 優里 | 株式会社リンクアンドモチベーション MMEカンパニー カンパニー長

2008年 一橋大学を卒業後、株式会社リンクアンドモチベーション入社。一貫して大手企業向けのビジョン浸透・風土変革・育成に携わり、延べ150社以上を支援。顧客企業の組織変革を成功に導く傍ら、自社のプロダクト開発にも従事。コンサルティング部隊のマネジャーを経て、現在大手企業向けの風土変革・人材育成領域の責任者を務める。また、個人の自立的な成長サイクルを実現する人材育成クラウド「ストレッチクラウド」の事業責任者を兼務。メディアでの解説実績多数。

目次

頑張っているのになぜ「孤独な管理職」は生まれてしまうのか?

ー今回は、「孤独な管理職」から「頼れるリーダー」になるためのポイントを具体的にお伺いできればと思います。まず「孤独な管理職」とは、どのような状況を指すのか教えてください。

宮澤さん:まずは、前回までお話ししてきた、管理職が自分の現在地を知るための「レーティング」について、おさらいしておきましょう。

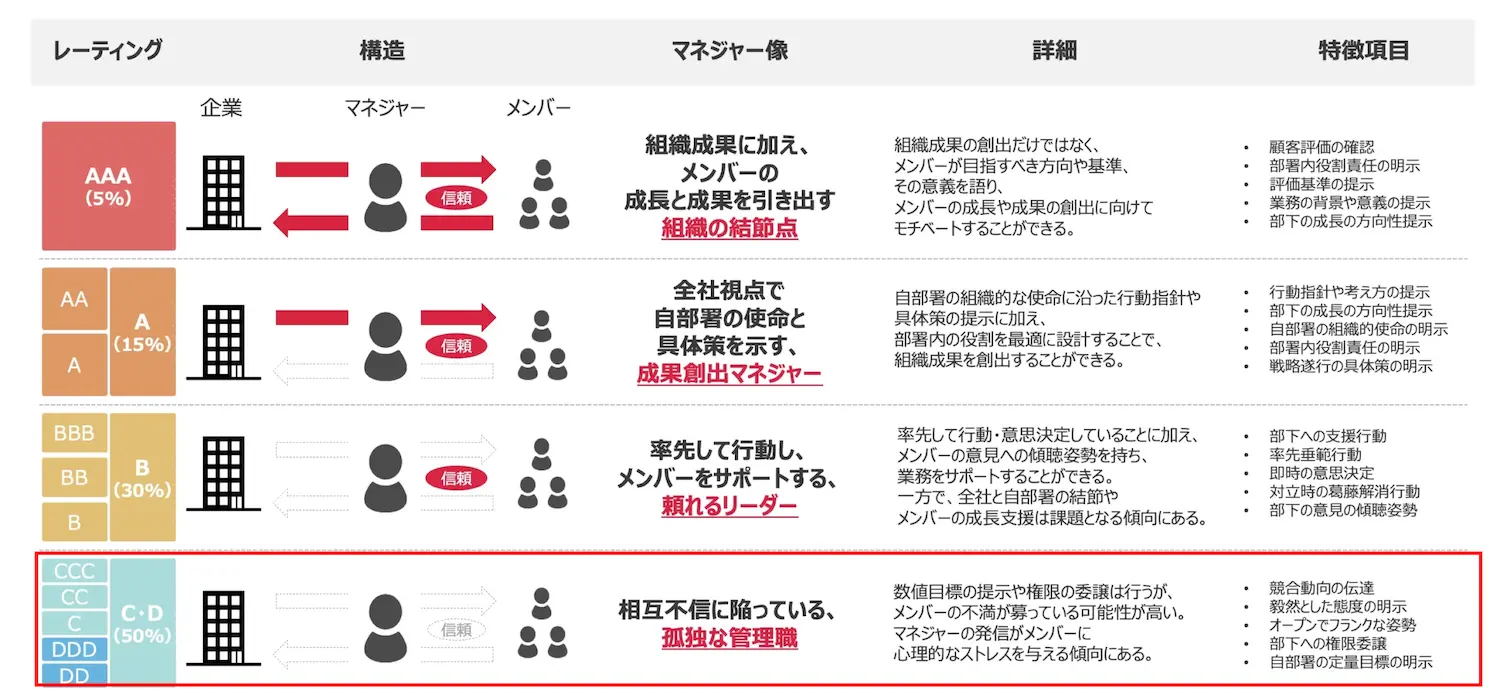

当社では、管理職を対象にマネジメント状態を診断するマネジメントサーベイを提供しています。「何にどれくらい期待しているのか」「何にどれくらい満足しているのか」という2つの軸で360°サーベイを実施し、結果をDD〜AAAの11段階の「レーティング」で表しています。

累計779社、16,483名の結果を分析した結果、レーティングごとの特徴が見えてきました。

ここでいうレーティングC・Dは、メンバーとの信頼関係が築けていない状態、つまり「孤独な管理職」と言えるでしょう。

宮澤さん:今回は、レーティングC・D「孤独な管理職」から、レーティングB「頼れるリーダー」にステップアップするポイントをお伝えしたいと思います。

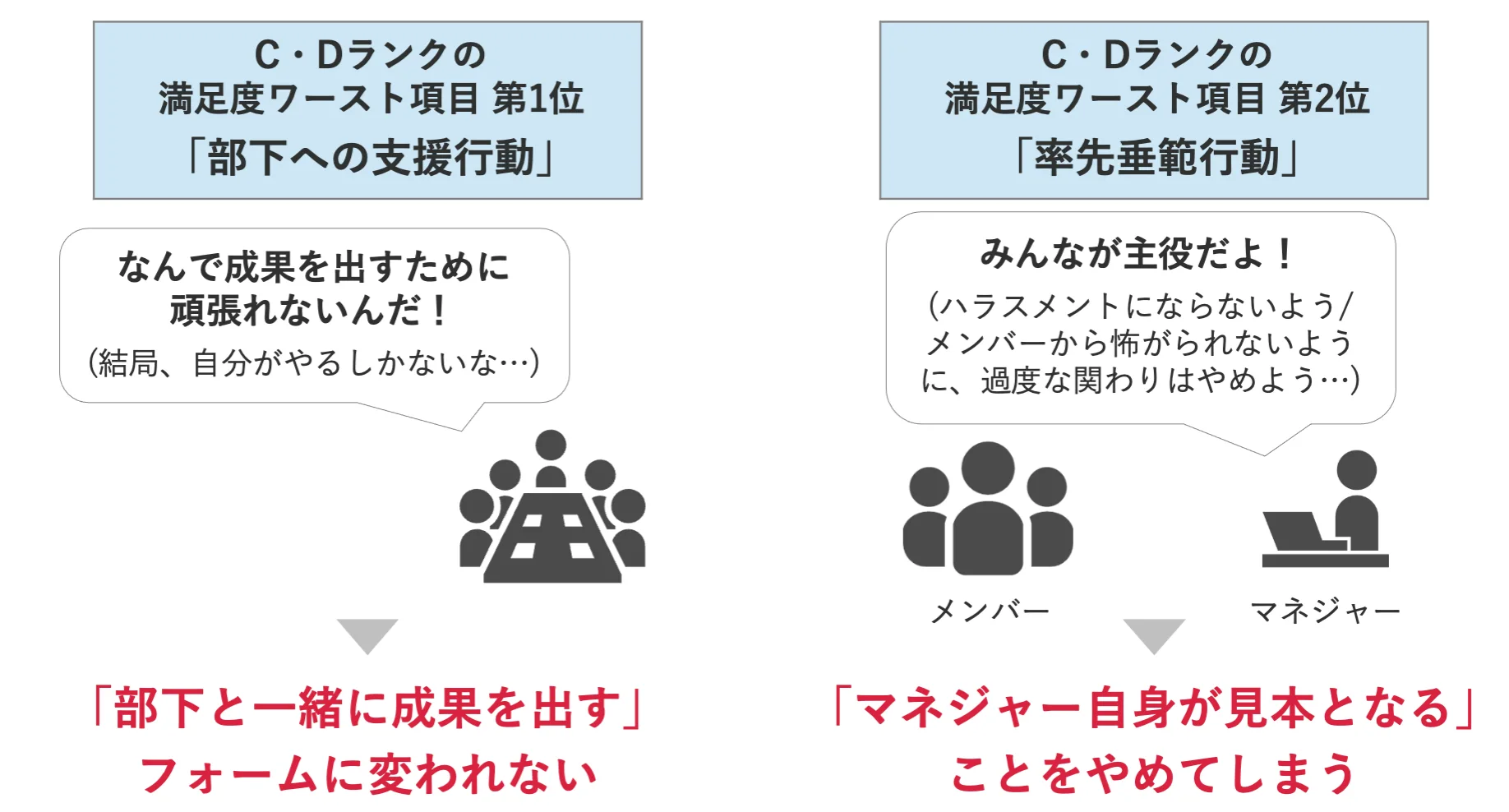

メンバーとの信頼関係が築けていない要因としては、「支援行動不足」と「率先垂範不足」の2つがあげられます。

一つ目の 「支援行動不足」のケースは、自分の価値観を押し付けたり、メンバーを頼らず何でも自分だけでやりくりしてしまったりと、「メンバーを置き去りにして一人で突っ走っている」状態です。

メンバーからは、「自分たちは必要ないのでは?」「自分たちのことをわかってくれないな」と思われています。

一方で「率先垂範不足」のケースは、メンバーからの相談に共感はするものの改善に動かなかったり、力強さや頼もしさが不足していたりする状態です。

メンバーから見ると、「この人は先頭に立ち、リーダーシップをとって引っ張ってくれる」「何かあったら守ってくれるだろう」という信頼が薄いということです。

宮澤さん:上記の左側「支援行動不足」でよくあるケースは、プレーヤーとして高い成果を出した方が管理職に昇格したものの、管理職としてのマインドセットができておらず、「プレーヤー状態」のままマネジメントしてしまうことです。

そうなると、「なんで自分と同じことができないの?」とプレーヤー目線でメンバーと接してしまい、支援行動の意識が弱くなりがちです。

親は子どもに対して、「なぜ自分と同じことができないのだろう」とは思いませんよね。それと同様で、管理職は「自分と他人は違う」という意識を持って、メンバーの個性を理解して接していくことが求められます。

管理職は自分一人で成果を出すのではなく、メンバーの力を生かして組織で成果を最大化する立場である、ということを忘れてはいけません。

また、これまでに受けてきたマネジメントも影響してくると思います。たとえば、「背中を見てついてこい!」というマネジメントだけを受けてきた結果、それ以外のやり方がわかっていないケースなどがあります。

マネジャーが力強く牽引していくことは大切な要素ではありますが、「ついてこい」というスタンスだと、支援行動が極端に抜け落ちてしまうことがあります。

そのようなマネジメントで育った方は、メンバーとしての能力は高いのですが、マネジメントとなると自分が受けたことと同じことを繰り返してしまう傾向があります。

「率先垂範不足」でよく見られるケースは、マネジャー自身が部下の見本になれておらず、「何もしてくれない」と思われてしまうことです。

「ハラスメントにならないようにしよう」「メンバーから怖がられないように、過度な関わりはやめよう」という考えに囚われた結果、自らメンバーに先立って行動できなくなってしまうのです。

「みんなが主役」という言葉を勘違いせずに、チームの成果を牽引する姿勢を見せる必要があります。

ー支援行動と率先垂範、それぞれに極端に偏りすぎずに双方を高めていくことが重要ですね。

宮澤さん:このバランスの取り方は難しいところですね。

また、もともとはレーティングB「頼れるリーダー」の素養を持っていたけれど、いつの間にかレーティングC・D「孤独な管理職」に陥ってしまうというケースもよくあります。

とある会社で、管理職に登用されてからのレーティング推移を分析したことがあります。

その結果、管理職に登用されてすぐの方々においてはレーティングBの割合が高いことがわかりました。意外だったのは、管理職になって3年が経った方々の状態で、レーティングCの割合が相対的に高かったのです。

管理職に登用された段階ではレーティングBの割合が多いので、登用の基準は問題ないはずです。

時間の経過によって、いつの間にかレーティングCに陥ってしまうということは、マネジメントをしていく中で管理職の役割を誤解してしまったり、事業を取り巻く外部環境の変化や、人数の増加といった内部環境の変化に適応できなかったりすることが原因ではないでしょうか。

徐々に支援行動不足、または率先垂範不足になり、結果としてメンバーの信頼を得られなくなってしまったのだと考えられます。

「頼れるリーダー」になるための4つのPOINT

ー次に、「孤独な管理職」から「頼れるリーダー」になるためのポイントを伺っていければと思います。

宮澤さん:これまでにお話した通り、レーティングC・D「孤独な管理職」は信頼関係が崩れている状態ですが、これはちょっとしたすれ違いが起きているだけだと捉えています。

みなさんにお伝えしたいのは、メンバーとのコミュニケーションが変われば、必ず信頼関係は回復するということです。

そのためのポイントをいくつかご紹介できればと思います。

POINT1|目的を伝え続ける

宮澤さん:先ほどお話しした率先垂範とは、言い換えると「リーダーシップ」となりますが、当社ではリーダーシップを「ある一定の目的に向けて、人々に影響を与え、その実現に導く行為」と定義しています。

この定義にもあるように、リーダーシップを発揮するためには「目的」をメンバーに伝え続けることが非常に重要になります。

目的とは「自分たちは一体何に向かっているのか」ということですが、それが不明瞭なケースが多々あります。たとえば「マネジャーが数値目標の話しかしない」などです。「目標」と「目的」は似て非なるものです。

もちろん、数値目標を追いかけることは重要なのですが、それだけではいけません。

当社でいえば、もちろん数値目標によるコミュニケーションも取りますが、

「我々の働きかけによって、世の中における組織のメンバーがモチベーション高く生き生きと働ける状態になって、それが各社の企業成長につながる。それが私たちの目的であり、そのためにみんな頑張っていこう」

ということを、繰り返し伝えています。

お客様と話をしていても、「目標は話していますが、目的は話していなかったです」という声を多く耳にします。

ですので、目的は一体何か、何を実現するためにみんな集まっているのかを、繰り返し語っていくことを忘れてはいけません。

POINT2|影響力の5つの源泉を意識する

宮澤さん:その上で、次にお話したいのが「人々に影響を与え、その実現に導く」の部分、つまり管理職の「影響力」についてです。

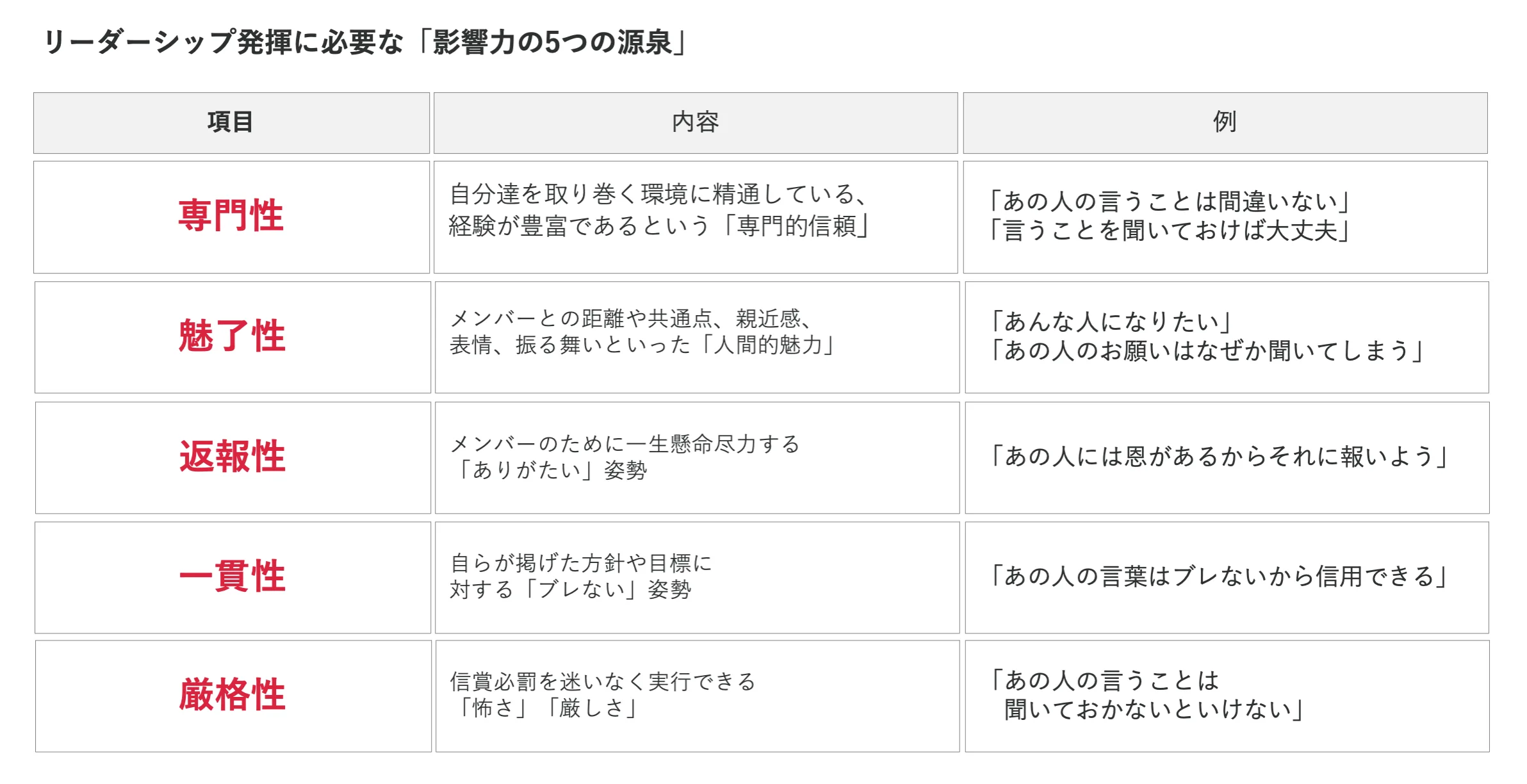

当社では、リーダーシップを発揮するためには「影響力の5つの源泉」が必要だと考えています。

宮澤さん:「影響力の5つの源泉」は、メンバーとの信頼関係を築くためのポイントとして捉えていただければと思います。

たとえば、率先垂範が不足している管理職であれば、「厳格性や一貫性が下がっており、その結果、魅了性も下がっている」といったことが起こりがちです。

また、人によって強みは異なります。「自分はどの影響力が得意・苦手なのか」「今後、どの影響力を高めていくか」は、上記の5つを参考に考えていただければと思います。

ー個人的にこの5つを自分にあてはめて考えると、厳格性や一貫性はかなり意識しないとすぐにブレそうだなと思いました…。

宮澤さん:たしかに、厳格性や一貫性は苦手に感じていらっしゃる方は多いですね。

怒る必要はないので、OK/NGの基準を明確にメンバーに伝えることが大事です。それが、結果として一貫性にもつながってきます。

いつもOK/NG の基準をブラさず、しっかり判断し続けるためには、日頃からある程度基準を明示しておくことが重要です。

一方で、高めやすい影響力の源泉は、返報性や魅了性です。「自分はメンバーのことを考えて動いているよ」と、返報性を感じてもらえるようなコミュニケーションを取ることは、着手しやすいかもしれません。

ー返報性を感じてもらいやすいコミュニケーションとは、具体的にどのようなものでしょうか?

宮澤さん:たとえば、「このExcelに数値入力してね」と業務依頼をするときに、ただ依頼するだけでなく、「みんなが記入しやすいように、この部分をわかりやすくつくったよ。5分でできると思うから入力よろしくね」というように、「忙しいみんなのために工夫しておいたよ」といったニュアンスを伝えるイメージですね。

ー確かにその伝え方だと、「ありがたいな」と感じますね。

宮澤さん:「みんなで成果を出すために自分が先に動いたよ」と伝えていくことは、比較的実践しやすいかと思います。

POINT3|約束して実行に移す

宮澤さん:さらに、信頼関係を築いていく上でのスタンスとして重要なのが、メンバーに対して「約束と実行」を繰り返していくことです。

「何でも言ってきてね」と言うけれど、話を聞くだけ聞いて「そうか、ありがとうね」と終話すると、メンバーは「あれ、何のために話したんだっけ?」と感じると思います。

実は、メンバーの話を聞いて、共感するだけで何も動かないというケースは多く、これでは逆に信頼を失ってしまいます。

そうではなく、「話してくれてありがとう。いきなり大きく改善することは難しいけれども、まずはこの部分をこう変えて動いてみたいと思っているから、一緒にやっていこうよ」といった形で、しっかり約束をして実行する姿勢を見せ続けていくのです。

いきなり大きな約束をする必要はなく、スモールスタートでも構いません。「約束と実行」をする姿勢そのものが、信頼関係構築において重要です。

POINT4|メンバーのモチベーションタイプを把握する

宮澤さん:また、メンバーに「自分のことをわかってくれている」と思ってもらえるコミュニケーションをとることも大事です。

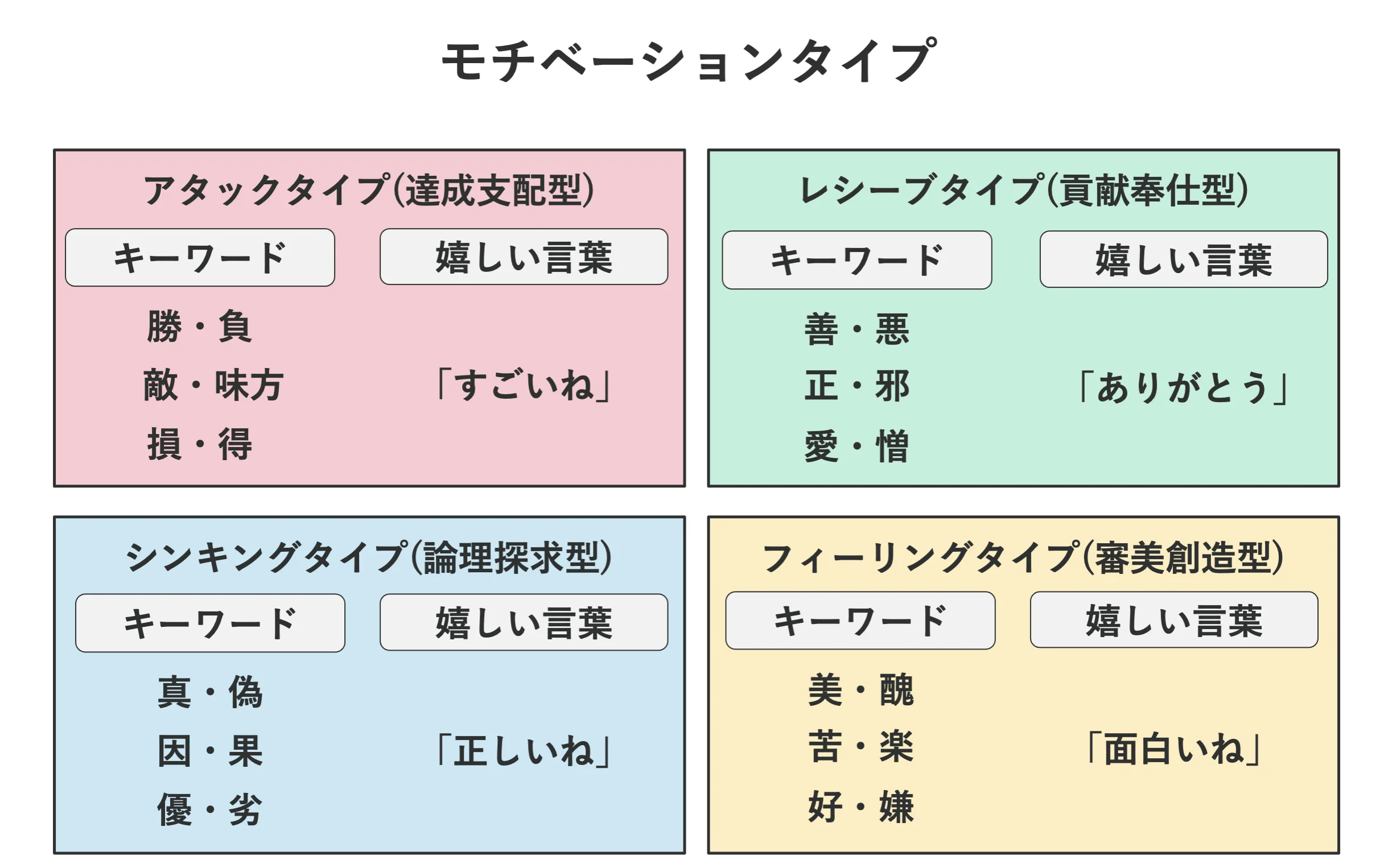

そのために活用できる考え方が、「モチベーションタイプ」です。当社では、人の思考・行動特性をアタックタイプ、レシーブタイプ、シンキングタイプ、フィーリングタイプの4つに分類しています。

宮澤さん:たとえば、アタックタイプは勝ち負けにこだわる傾向があり、レシーブタイプは周囲への貢献欲求が高い傾向があります。

アタックタイプの方にレシーブタイプが求めるようなコミュニケーションをしてしまうと、まったく響かないことがあります。

このモチベーションタイプを参考にメンバーの特性を把握しておいて、それに合ったコミュニケーションがとれると、「わかってくれているな」と感じてもらいやすくなります。

レシーブタイプのメンバーであれば、「そうだよね、◯◯さんはお客様にありがとうと言ってもらえることが嬉しいよね」というような会話をするようなイメージです。

このように、「このメンバーはどんなコミュニケーションが嬉しいと感じるのか」を考えるために、活用いただければと思います。

「孤独な管理職」からは、必ず脱却することができる

ーありがとうございます。最後に、管理職の方々に対して応援メッセージをお願いできればと思います。

宮澤さん:当社では、ストレッチクラウドというサービスを提供しております。マネジメントの課題を可視化し、改善まで支援していくサービスです。

これまで多くのお客様を支援してきましたが、その中でレーティングC・DからレーティングBに改善した比率を出してみました。

すると、60%程度が1サイクル(※)取り組めば、レーティングB以上に改善することがわかりました。

サーベイ実施、課題特定、改善活動、再度サーベイ実施を繰り返す1周期のこと

この比率は、レーティングBからAになるよりもはるかに高いものです。

もちろん、当社としてはこの改善比率をさらに高めるべく努力しているところですが、現段階で見ても「やれば改善できる」というのが所感としてございます。

みなさまにお伝えしたいメッセージとしては、「孤独な管理職」からは必ず脱することができるということです。

ちょっとしたすれ違いや、想いが伝わっていないことが原因になっているケースがほとんどですので、コミュニケーションを変えていくだけで、メンバーとの信頼関係は必ず改善していきます。

ですので、ぜひ「変われる、変えられる」という前提で、メンバーと向き合っていただきたいと思います。