働き方に対する価値観が多様化している昨今、管理職が対応すべき事項は多岐にわたり、これまでのマネジメントのやり方から変革していくことが求められています。

そのような中で、優秀なマネジャーは一体何を意識しているのか。マネジャーに求められる要素は何か。

今回は、『令和の時代の「デキる管理職」』の連載5回目として、数多くの企業で管理職育成の支援をされてきたリンクアンドモチベーションの宮澤さんに、活躍できる管理職になるためのポイントを伺いました。

【人物紹介】宮澤 優里 | 株式会社リンクアンドモチベーション MMEカンパニー カンパニー長

2008年 一橋大学を卒業後、株式会社リンクアンドモチベーション入社。一貫して大手企業向けのビジョン浸透・風土変革・育成に携わり、延べ150社以上を支援。顧客企業の組織変革を成功に導く傍ら、自社のプロダクト開発にも従事。コンサルティング部隊のマネジャーを経て、現在大手企業向けの風土変革・人材育成領域の責任者を務める。また、個人の自立的な成長サイクルを実現する人材育成クラウド「ストレッチクラウド」の事業責任者を兼務。メディアでの解説実績多数。

目次

【豪華ゲスト多数登壇!】変化に負けない「強い組織」を育むためにHRが果たすべき役割を考える大型カンファレンス『HR NOTE CONFERENCE 2024』

「人的資本経営」「ウェルビーイング」「DEI」といったトレンドワードが、HR領域だけでなく社会全体に拡がり始めた昨今。自社組織に漠然と"停滞感"を感じ、「うちは取り残されていないだろうか?」「何かやらないといけないのでは・・・」といった不安や悩みを抱える人事・経営者の皆様も多いのではないでしょうか。

「人的資本経営」「ウェルビーイング」「DEI」といったトレンドワードが、HR領域だけでなく社会全体に拡がり始めた昨今。自社組織に漠然と"停滞感"を感じ、「うちは取り残されていないだろうか?」「何かやらないといけないのでは・・・」といった不安や悩みを抱える人事・経営者の皆様も多いのではないでしょうか。

本カンファレンスでは、HR領域の有識者の皆様に、様々な組織課題を解決するためのアプローチ方法について解説いただきます。強い組織を育む企業が実践している事例には、組織強化に必要な考え方や人事が果たすべき役割について学べるポイントが多くあります。ぜひ有識者の皆様と一緒に、組織を強化する「共通原理」について考えてみていただければと思います。

レーティングAAAは、長い時間軸を見て「成果」と「やりがい」の両輪をまわす

ー今回は、管理職が目指すべき姿である「部下のやりがいを創出する組織の結節点」になるためのポイントを伺っていければと思います。

宮澤さん:今回も前提として、管理職が自分の現在地を知るための「レーティング」について、お話しいたします。

当社では、管理職を対象にマネジメント状態を診断するマネジメントサーベイを提供しています。

- 何にどれくらい「期待」しているのか?

- 何にどれくらい「満足」しているのか?

上記2つの軸で360°サーベイを実施し、結果をDD〜AAAの11段階の「レーティング」で表しております。累計779社、16,483名の結果を分析した結果、レーティングごとの特徴を以下のようにまとめています。

そして今回は、レーティングA「成果創出マネジャー」からレーティングAAA「部下のやりがいを創出する組織の結節点」へステップアップするポイントについてお話しします。

宮澤さん:まずは、レーティングA「成果創出マネジャー」の特徴的な項目を以下に挙げてみましょう。

- 行動指針や考え方の提示

- 部下の成長の方向性提示

- 自部署の組織的使命の明示

- 部署内役割責任の明示

- 戦略遂行の具体策の明示

役割や目標を具体的に示してメンバーを動かし、組織成果をあげることができていると考えられます。

ー個人的には「成果創出マネジャー」のレベルでも十分だと思うのですが、レーティングAとAAAではどのような差があるのでしょうか?

宮澤さん:では、レーティングAAA「部下のやりがいを創出する組織の結節点」の特徴項目についてもお話します。

- 顧客評価の確認

- 部署内役割責任の明示

- 評価基準の提示

- 業務の背景や意義の提示

- 部下の成長の方向性提示

レーティングAとの違いとして、「部下の成長の方向性提示」という項目があります。

顧客に向きあって成果を出すことに加え、業務の意義や背景を伝えながらメンバーの成長の方向性を提示していく動きも求められているのです。

さらに、レーティングAとAAAの大きな差は「時間軸」にあると考えています。

レーティングAは、まず「組織として短期的に成果を出す」という部分にフォーカスしています。

ですので、事業や組織が数年後にどうなっていて、どういったインパクトを生み出すのかといった部分よりも、まずは目の前の成果を出すためにマネジメントしていきます。

このやり方は、決して間違っていません。しかし、事業や組織の持続性を考えると、「今この瞬間だけ良ければいい」ということはあり得ません。

短期的には成果に直結しない動きだったとしても、長期的に実現したい組織像に近づくために、あるいはいずれ自分がいなくなっても誰かが次世代のリーダーとして組織を引っ張っていけるように、メンバーの成長に投資をしていくことが重要です。

長期的な視点を持って「組織で成果を出す」ことと「メンバーの成長・やりがいの創出」を同時に実現していく。この両輪を上手く回していくのがレーティングAAAです。

ーありがとうございます。それでは、「組織の成果創出」と「メンバーの成長」の両輪を回すために何をしていくべきなのか。実践に向けたポイントをお伺いしてもよろしいでしょうか?

宮澤さん:ポイントとして、「ビジョンマネジメント」と「キャリアマネジメント」の2つをお伝えできればと思います。

ビジョンマネジメント|「抽象のハシゴ」で意義を伝える

ーでは、まずは「ビジョンマネジメント」について伺っていければと思います。

宮澤さん:組織として目指すべき方向性やビジョンを策定し、浸透させるのが「ビジョンマネジメント」です。

ポイントとなるのが「意義を伝える」ことです。

どのように行動すれば良いか、どのような目的を達成すべきかだけではなく、そこにはどのような意義があるのかを伝えていきます。

会社全体のパーパスを伝えることもありますし、「うちの部署では、これを目指していく」といった話をすることもあります。

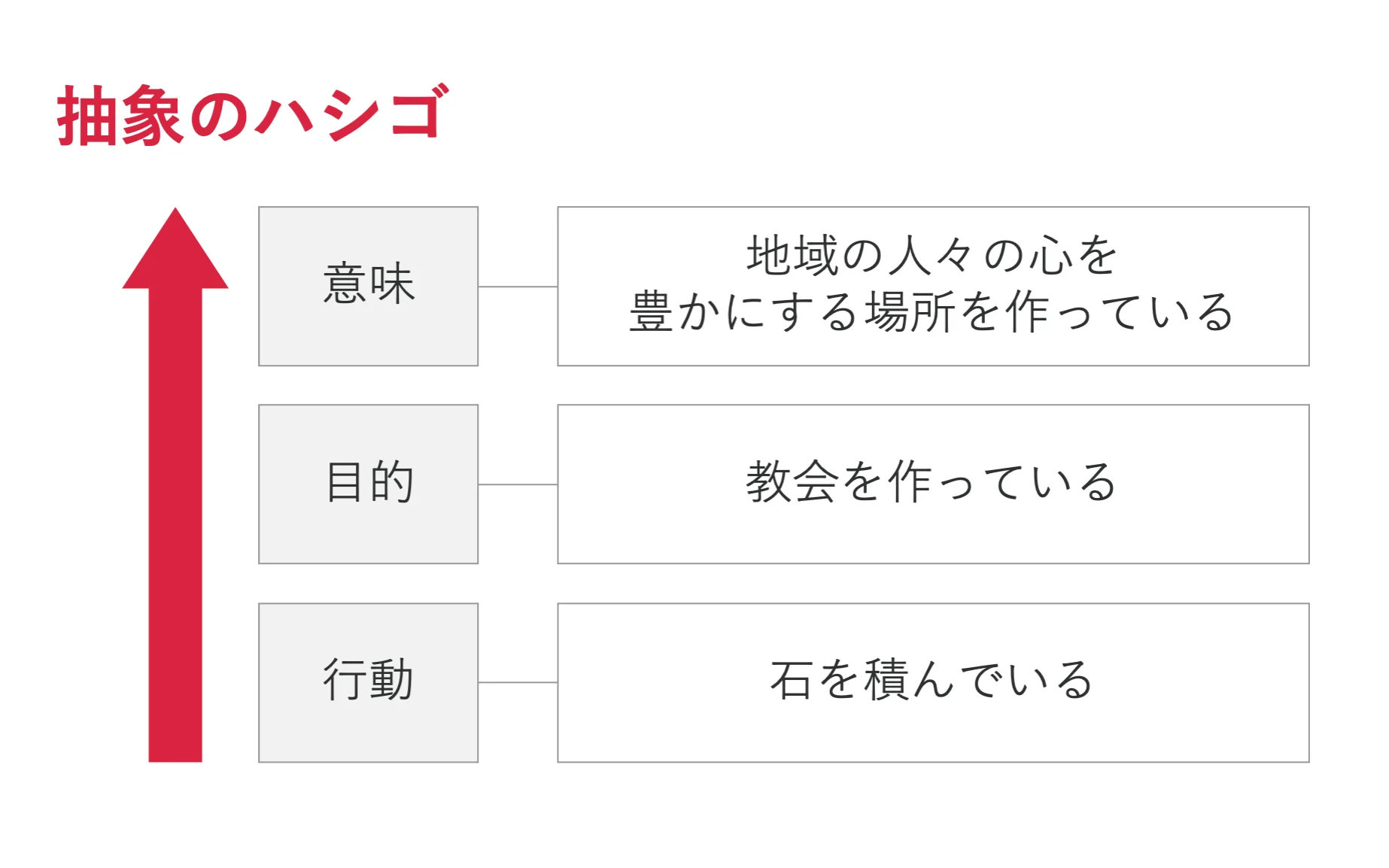

そして、そのために役に立つのが「抽象のハシゴ」という考え方です。これは、目指すべき「行動」や「目的」だけでなく、より抽象度をあげた「意義」まで伝えていくために活用されます。

いくつか事例を交えてお伝えします。

3人のレンガ職人の話

よく例として取り上げられるのが、レンガ職人の話です。3人のレンガ職人に「何をしているのか?」と尋ねると、

- 1人目「石を積んでいる」

- 2人目「教会をつくっている」

- 3人目「地域の人々の心を豊かにする場所をつくっている」

と答えました。

これは、それぞれ「行動」「目的」「意味」について話をしているのです。

宮澤さん:ただ「これをやりなさい」という「行動」を伝えるのではなく、「なんのためにやるのか」という「意味」まで伝えることが大切です。

「意味」のレベルまで理解できていると、モチベーションがあがりますし、自ら創意工夫を生めるようになります。結果的に、組織成果やメンバーのやりがいを高めることに繋がります。

短期的な成果を上げるためには、「目的」まで伝えれば十分かもしれません。しかし、長期的に目指したい姿を実現するためには、メンバーが継続的にビジョンに則った行動をし続けることが求められます。

そのためには、短期的にはパワーがかかったとしても、ビジョンの策定や浸透に投資することが必要です。今は大変かもしれませんが、長期的に見れば、大きな成果に繋がるでしょう。

テッセイの事例「7分間の奇跡」

実際に、「抽象のハシゴ」を使ってビジョンマネジメントを成功させている事例として、新幹線の車両清掃を担う株式会社JR東日本テクノハートTESSEI (テッセイ) をご紹介します。

新幹線を1車両7分間という驚異的な速さで清掃している様子が海外メディアで取り上げられ、高く評価されています。ハーバード大学経営大学院で教材化もされ、「7分間の奇跡 (7-Minute Miracle) 」と呼ばれました。

この背景には、当時取締役であった矢部輝夫氏が「自分たちの仕事は清掃ではなく、お客様に気持ちよく新幹線をご利用いただくこと」「清掃の会社ではなく、おもてなしの会社である」と発信し続けたことがあります。

それによって、従業員の共感を得ることができ、成果もモチベーションも上がり、「お客様のためにこれをやりたい」という主体的なアイディアが出てくるようになったそうです。

「意義」を伝えたことで、組織成果が高まったと同時に、メンバーの成長ややりがい創出にもつながった事例といえます。

佐竹食品の事例「すべての行動が理念に紐づく」

もう一社、ビジョンマネジメントの事例を紹介しましょう。

佐竹食品グループは、当社の従業員エンゲージメント調査をご実施いただいた企業の中から、エンゲージメントスコアが高い企業を表彰する「ベストモチベーションカンパニーアワード」で5年連続日本一になられました。

大阪を中心にスーパーマーケットを展開している会社なのですが、「日本一楽しいスーパー」を理念に掲げており、日々のフィードバックや判断、行動など、すべてが理念に紐づいており、徹底されています。

その結果として、「売れれば良い」というスタンスのメンバーが多かったところから、「楽しいスーパーにするためには、陳列はこうすべきだよね」「レジでの対応をもっとよくしよう」「お客様が喜ぶためにこうしてみよう」と、正社員のみならず、アルバイト社員までもがモチベーションが高く、主体性あふれる現場に生まれ変わりました。

結果的に、15年連続で売上や店舗数を伸ばし続けています。

キャリアマネジメント|will・can・mustの接続がポイント

ーそれでは、続いて「キャリアマネジメント」についても詳細を伺っていければと思います。

宮澤さん:「キャリアマネジメント」のポイントは、「will・can・mustの接続」です。メンバーのwill、canを把握した上で、mustと接続して伝達することで、成長の方向性を示していきます。

メンバーに必ずやりきってもらいたい、やってもらわなければいけない「mustの業務」がありますよね。それを「やりなさい」と指示するのではなく、本人のやりたいこと(will)、得意なこと(can)に紐づけて伝えていきます。

「あなたのこの部分を活かして、これをやってほしいと思っている」「この業務によってあなたが実現したいことに近づくと思うし、ステップアップにもなるよ」と伝えて、動機づけしていくイメージです。

will|メンバーのwillを把握する方法

宮澤さん:メンバーのwillを把握するために、まずはメンバーの入社動機を聞くことが、最初のステップとして取り組みやすいと思います。

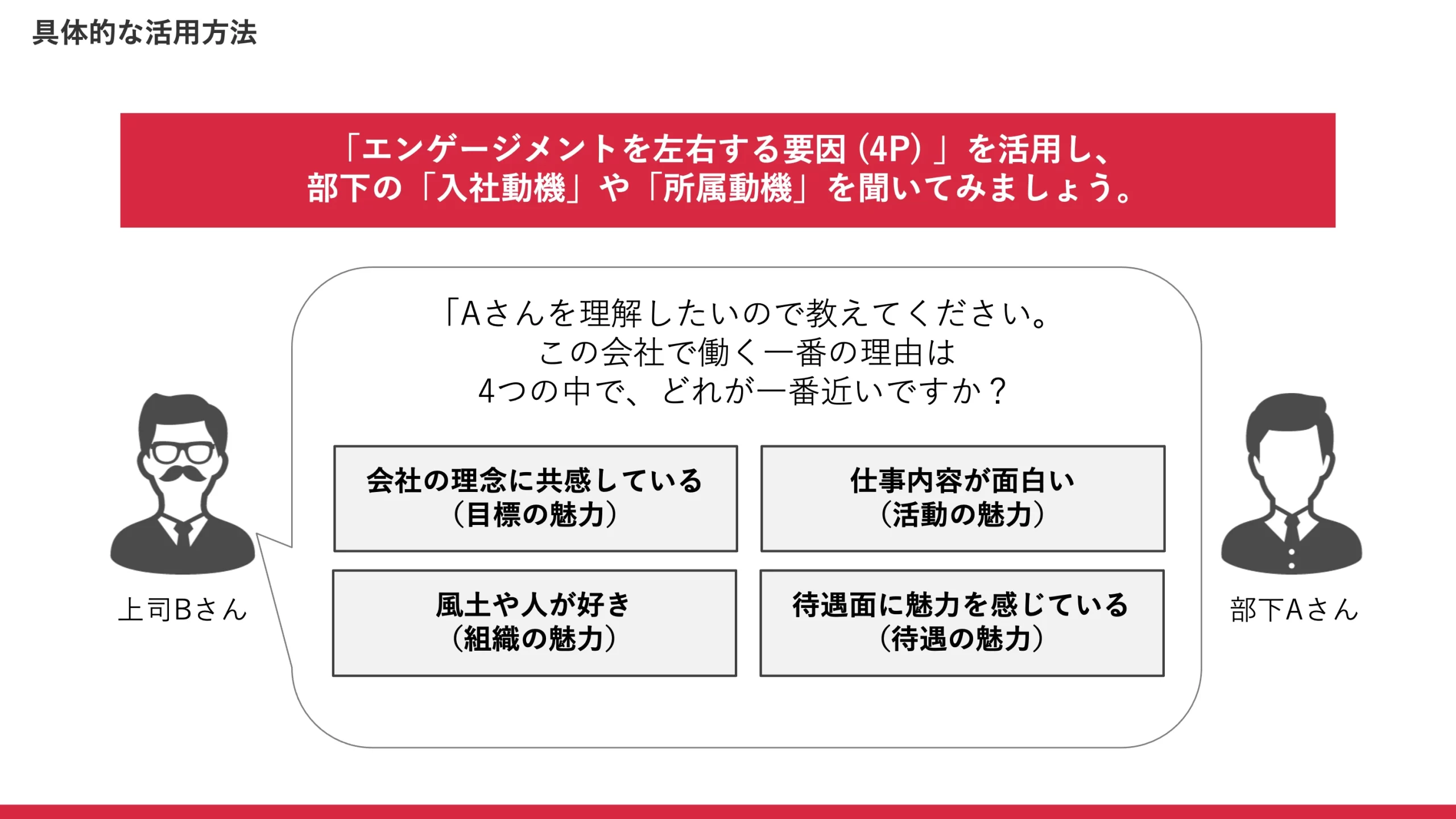

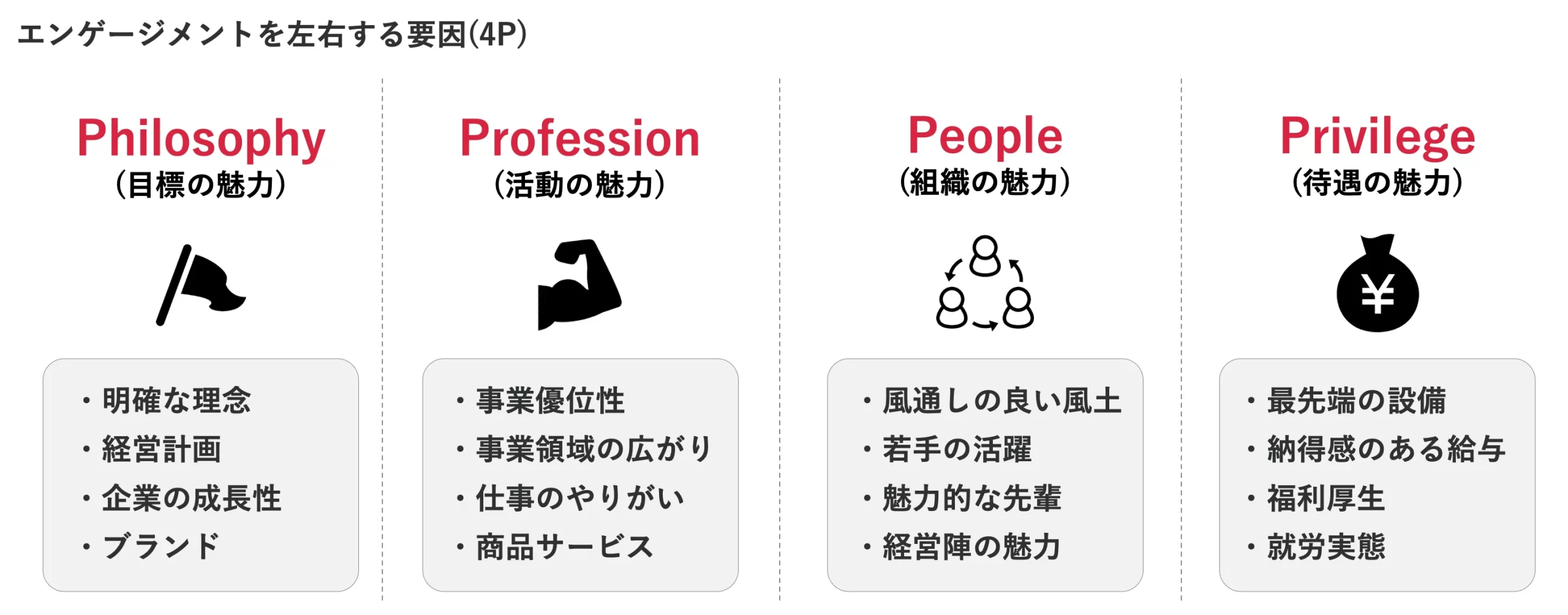

当社では、従業員のエンゲージメントを左右する要因を4つに分類しています。頭文字をとって、エンゲージメントの「4P」と言っているのですが、こちらを活用して把握していくとわかりやすいと思います。

宮澤さん:たとえば、「4P」のうち、「◯◯さんがこの会社で働く理由は、どれに該当しますか?どれが近いですか?」と聞いていきます。

そこから、どんなキャリアビジョンを描いているのか、働く上で何を求めているのか、深掘りしていきます。

can|メンバーの強みを伝えるために意識したいこと

宮澤さん:canについては、マネジャーがメンバーの強みを言葉にしてしっかり伝えてあげることが大事だと考えています。

ただ、「何を強みとして伝えるか悩む…」と言う方もいらっしゃるかもしれません。そのために「これが強みだよね」と伝えられる幅を広げていく意識を持ちましょう。

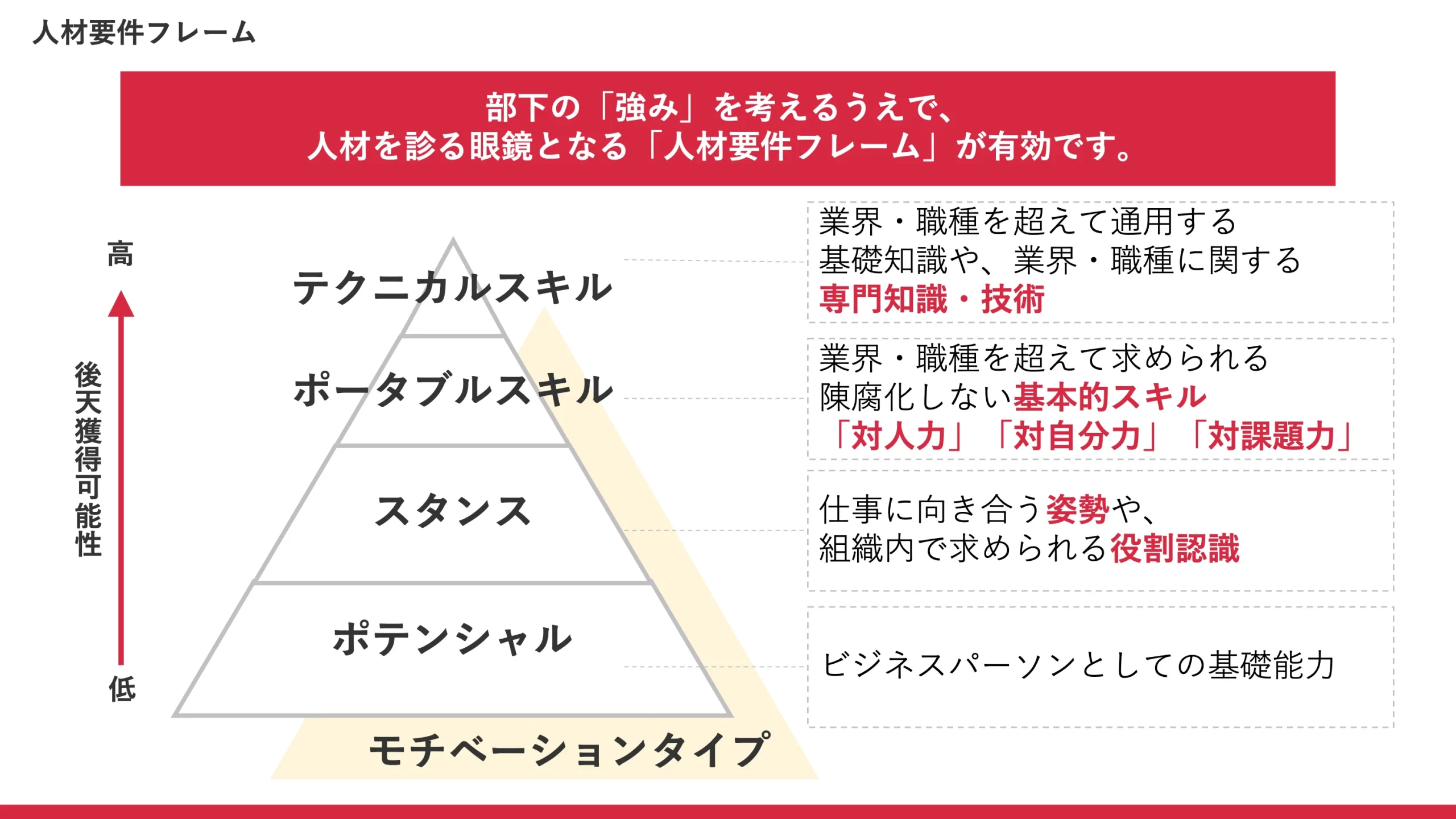

具体的には、「人材要件フレーム」を用いて整理していきます。このフレームでは、ビジネスパーソンの能力・スキルを、モチベーションタイプ、ポテンシャル、スタンス、ポータブルスキル、テクニカルスキルと分類しています。

宮澤さん:ありがちなのが、たとえば「営業はコミュニケーションスキルのみが重要だ」と思い込んでいて、ポータブルスキルの中の対人力の話しか出さないケースです。

もしかしたら、メンバーの中にはコミュニケーションは不器用でも、勉強熱心で業界の知識が豊富な方もいるかもしれません。

その際は、「君は専門知識がすごくあって、 勉強家で頑張ってるよね。学習し続けるスタンスが良いよね」と伝えることができます。

このように一様に捉えないで幅広い観点から見ると、メンバーごとに強みがあるものです。そして、その強みを具体的なシーンとともに言葉にして伝えてあげられると良いですね。

must|「成長につながる挑戦」を与えることができるか

宮澤さん:mustの伝え方で陥りがちなのは「短期的にやるべきことをだけを伝える」というケースです。

レーティングAAAのマネジャーには、長い時間軸で捉えていくことが求められます。

そのため、短期的な成果に繋がらなかったとしても、メンバーの成長のきっかけになるチャレンジングなmustを戦略的に設定していくことが必要です。

「やってほしい仕事」であるmustにも、「あなたはここが得意だから任せたい」というmustもあれば、「これはまだできないから、経験を積むためにやってみてほしい」という、挑戦のmustもあります。戦略的・意図的に挑戦のmustを与えることが大事なポイントですね。

しかし、よくありがちなのが「エースを“永遠にエースの座に据えてしまう”問題」です。

ー成果を出し続けるために、エースの方をずっと個人プレーヤーとして縛り続けてしまうということですね。

宮澤さん:本来であれば、エースには「チームを持たせてメンバーを動かし、もっと大きな成果を出す」という次世代のマネジャーに向けたチャレンジの場を設けていくべきです。

ただ、そうすると、エースはマネジメントに工数を割くことになるので、プレーヤーとしての動きが制限され、短期的には成果が落ち込む可能性があります。

このような状況下で長期的な視点にシフトして、短期的な成果はうまくやりくりをして、エースにチャレンジの機会を与えられる体制をつくれるかが重要です。

それができなければ、エースはいつまでもプレーヤーのままで「飽き」がきて、モチベーションが下がり、最悪の場合は離職となってしまう可能性もあります。それでは、大きな戦力ダウンにつながりかねません。

マネジメントはクリエイティブで面白い役割である

ー最後になりますが、マネジメントで日々奮闘されているマネジャーに向けて一言いただけますでしょうか。

宮澤さん:最近、お客様とお話をしていて感じるのは、「マネジメントはしんどいものである」という論調が増えていることです。

「管理職になりたくない」「マネジメントをやりたくない」という声もチラホラ耳にしますし、実際にマネジメントの難易度が高まってきているので、その気持ちも理解できます。

若手の頃は、マネジャーが抱える大変さが見えておらず、「マネジャーってかっこいいな」「マネジャーになりたいな」と思っていたものの、経験を重ねるにつれて、次第に「マネジャーは目指さなくてもいいかな」と思ってしまうのではないでしょうか。

このように、マネジャーが憧れの職になっていないことは、非常にもったいないことだと感じています。

マネジャーは、誰かの指示を受けて動くのではなく、リーダーとして「自分の組織をこうしていく」と、意志を持って主体的に動く役割であり、非常にクリエイティブな仕事です。

実際に、様々なルールやしがらみ、制限がある中でも、大きなやりがいを感じているマネジャーの方々が多くいらっしゃいます。

私もマネジャーに昇格してから7年経ちますが、大変なことが多々ある中でも「やってよかったな」と心から実感しています。それは、マネジャーという立場だからこそ、自分のやりたいことや、こうしたいという想いを実現できるからです。

もちろん、裁量と責任はセットで考えるべきですが、自分で仕掛けたことがしっかり結果として跳ね返ってくる、 メンバーが成長してくれて、チームで自分が想像した以上の成果を生み出すことができる。これがマネジメントの醍醐味ではないかと思っています。

無理難題も多くあるかと思いますが、既存のやり方に縛られずに「自分の思うようにやってみよう」という創意工夫の一歩を踏み出すことで、マネジメントの面白さが広がっていきます。

より多くの方にマネジメントの面白さを伝えていきたいですし、そのような実感が持てるサービスを提供することで、共感の輪を広げていけるようになりたいですね。

【豪華ゲスト多数登壇!】変化に負けない「強い組織」を育むためにHRが果たすべき役割を考える大型カンファレンス『HR NOTE CONFERENCE 2024』

「人的資本経営」「ウェルビーイング」「DEI」といったトレンドワードが、HR領域だけでなく社会全体に拡がり始めた昨今。自社組織に漠然と"停滞感"を感じ、「うちは取り残されていないだろうか?」「何かやらないといけないのでは・・・」といった不安や悩みを抱える人事・経営者の皆様も多いのではないでしょうか。

「人的資本経営」「ウェルビーイング」「DEI」といったトレンドワードが、HR領域だけでなく社会全体に拡がり始めた昨今。自社組織に漠然と"停滞感"を感じ、「うちは取り残されていないだろうか?」「何かやらないといけないのでは・・・」といった不安や悩みを抱える人事・経営者の皆様も多いのではないでしょうか。

本カンファレンスでは、HR領域の有識者の皆様に、様々な組織課題を解決するためのアプローチ方法について解説いただきます。強い組織を育む企業が実践している事例には、組織強化に必要な考え方や人事が果たすべき役割について学べるポイントが多くあります。ぜひ有識者の皆様と一緒に、組織を強化する「共通原理」について考えてみていただければと思います。