パートやアルバイトの従業員が有給休暇の取得条件を満たしている場合、企業は正社員と同様に年次有給休暇を与える義務があります。

どうしても有給休暇を取得してほしくない時期があるとはいえ、企業側のさじ加減で有給休暇取得の可否を判断すると、法令違反になる可能性もあります。

本記事では、年次有給休暇の付与条件などの基本知識と合わせて、アルバイトが有給休暇を申請してきたときの適切な対応方法などを紹介します。

関連記事:【有給休暇】徹底ガイド!付与日数・年5日取得義務化・法律と罰則を解説

パート・アルバイトであっても、雇い入れから6ヶ月が経過し、その間の出勤率が8割以上であれば有給休暇を付与しなくてはなりません。

とはいえ、「アルバイトにも有休が必要と知ったが、どうやって対応すればいいか分からない…」という方も多いでしょう。

そのような方に向け、当サイトではパート・アルバイトへの有給休暇の付与方法や、有給休暇をめぐるトラブルを防ぐ取得ルールの例などをまとめた資料を無料で配布しております。

アルバイトへの有休付与のルールや管理の方法、「休まれたら困る!」という時の対応まで、アルバイトの有休管理ですべきことを確認したい方は、ぜひダウンロードして資料をご覧ください。

目次

1. パート・アルバイトにも有給休暇の付与は必要

まず、年次有給休暇の概要や日本のおける取得率について説明します。

1-1. 有給休暇とは?

年次有給休暇とは、一定期間勤務した労働者に対して、心身の疲労を回復してゆとりのある生活を保障するために付与される休暇です。

「有給」と名前に付いている通り、従業員が休んでも給与を支払わなければなりません。年次有給休暇は、労働基準法第39条で以下のように定められています。

『第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。』

引用:労働基準法

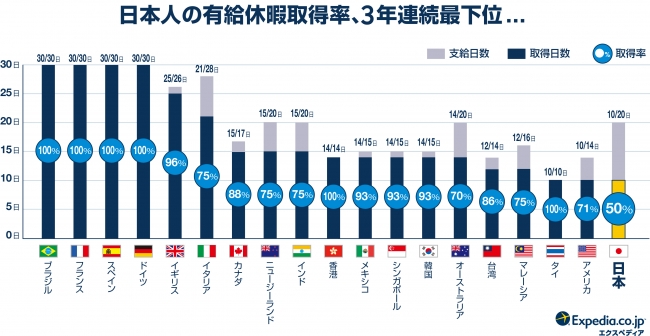

なお、日本は諸外国に比べて年次有給休暇の取得率が低いことでも有名です。

エクスペディア・ジャパンによる2018年の有給休暇の国際比較調査によると、日本の有給休暇取得率は50%という結果になりました。この数値は調査した全19ヵ国の中で最下位の結果になっています。(アメリカ71%、韓国93%、イタリア75%など)

参考記事:有給休暇取得率3年連続最下位に!有給休暇国際比較調査2018

年次有給休暇の取得が義務化されているのにも関わらず、実態としては、従業員もアルバイトも十分に取得できていない現状が続いています。

日本の有給休暇取得率が低い背景には「業務量が多い」「みんなが働いているのに自分だけ休むのは申し訳ない」といった点が挙げられます。

1-2. パート・アルバイトにも有給休暇を付与する必要がある

労働基準法第39条には、「1週間の所定労働日数が通常の労働者に比べて相当程度少ない人」や、「1年間の所定労働日数が厚生労働省令で定める日数よりも少ない人」の有給日数は、通常の労働者の勤務日数との比率を考慮して決めるといった内容が記載されています。

簡単にいうと、通常の労働者(正社員)よりも働く日数が少ない従業員(アルバイトやパートなど)の有給休暇は、働いた日数に応じて付与する必要があるということです。アルバイトやパートは特別に年次有給休暇を与えられるのではなく、正社員と同様に、年次有給休暇を取得できる権利があります。

2. パート・アルバイトの有給休暇にまつわるルール

ここでは、パート・アルバイトが年次有給休暇を取得できる日数や、取得できるタイミングなどの決まりについて説明します。

関連記事:アルバイト・パートにも必要な有給休暇|日数・賃金の計算方法

2-1. パート・アルバイトの定義

まずはパートやアルバイトの定義について確認しましょう。

パートタイム労働法では、アルバイトやパートなどの短時間労働者を「1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される通常の労働者に比べて短い者」と定義しています。

同じ事業所に雇用される「通常の労働者」とは、業務の種類や社会通念にしたがって判断されますが、簡単にいうと「期間の定めなく働く正社員」のことです。

また、一般的にアルバイトは学生やフリーターを指し、パートは主婦(夫)やシニア層の短時間労働者を指す場合が多いでしょう。

2-2. パート・アルバイトの年次有給休暇の取得条件

労働基準法では、年次有給休暇の取得条件を次のように定めています。

<年次有給休暇・取得条件>

- 条件1|雇い入れ日から6カ月間継続して勤務していること

- 条件2|一定の期間、決められた出勤日の8割以上出勤していること

この2つの条件を満たした従業員には、雇用形態が正社員かパート・アルバイトかを問わず、年次有給休暇を原則10日間付与するルールとなっています。

2-3. パート・アルバイトの年次有給休暇の日数

続いて、パートやアルバイトの従業員に付与すべき有給休暇の日数の求め方について解説します。

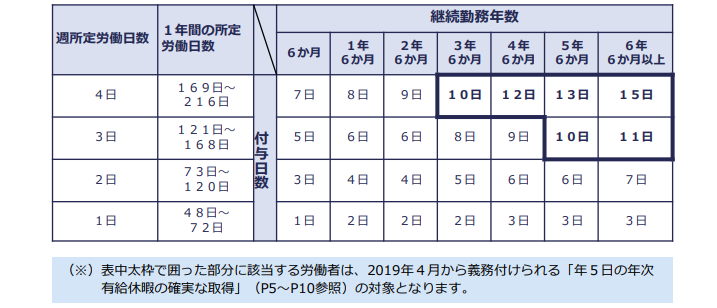

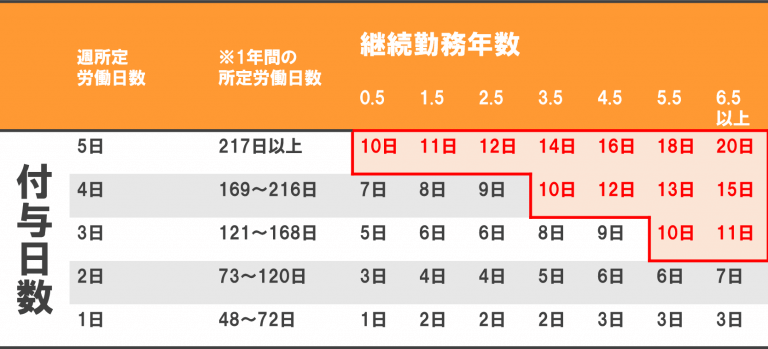

週所定労働日数が5日以上の労働者には、雇い入れの日から6カ月勤務して、8割以上の出勤率を満たしたタイミングで10日間の年次有給休暇が付与されます。その後、1年ごとに付与日数は増加し、最大で20日間の年次有給休暇が与えられます。詳細は以下の表を確認してください。

関連記事:パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。│厚生労働省

週所定労働日数が5日未満のパートやアルバイトの従業員には、週所定労働日数と継続勤務年数に応じて有給休暇を付与します。

なお、シフト勤務のため、週の所定労働日数がバラバラで何日の有給を与えればよいかわからないという場合は、基本的に労働契約書で交わした所定労働日数に基づいて有給休暇を与えます。

労働契約書で定めた労働時間と実際の労働時間に乖離がある場合、週の所定労働日数を実態に合わせて、契約内容を修正してから有給休暇を付与するのが望ましいです。

2019年4月の労働基準法改正により、年次有給休暇に対して年5日の取得義務が課せられました。

これは、正社員のみならず、パートやアルバイトの従業員も含まれます。

下図赤枠内の有給休暇が付与されている従業員は年に最低5日の有給を消化する義務があります。

違反した場合、有給を規定通り取得できなかった従業員一人当たり30万円の罰則が雇い主に下される場合がありますので、対象の従業員には必ず有給休暇を取得させましょう。

※実際には、違反した後に是正勧告があるので、その後改善が認められない場合や悪質な場合に罰金が下されます。

関連記事:有給休暇における給料の金額はどう計算する?計算方法を詳しく解説

3. パート・アルバイトの有給休暇に対する給料を計算する方法

賃金の計算方法には下記の3つがあり、どの賃金計算方法を使用するかは就業規則や事前に結んだ労使協定の有無によります。

4-1. 通常の賃金をもとに計算する方法

最も代表的な賃金計算方法となります。

「時給×所定労働時間」という簡単な計算で、支払うべき賃金を算出できます。パートやアルバイトは時給制で働くことが多いため、一般的な方法といえるでしょう。

時給1,200円で、火曜の所定労働時間が6時間、木曜の所定労働時間が8時間というパート従業員が、火曜日に有給休暇を取得した場合の計算方法は以下の通りです。

1,200円× 6時間 = 7,200円

4-2. 平均賃金をもとに計算する方法

平均賃金の計算方法は下記の2つを計算して、金額の高い方を選択します。

1.過去3カ月間の賃金の合計/過去3カ月間の暦日数

2.過去3カ月間の賃金の合計/過去3カ月間の労働日数×0.6

時給や日給で働くパートやアルバイトは、毎月同じ賃金になるとは限りません。過去3カ月の賃金の合計も変わるため、有給休暇取得の時季によっては、平均賃金が変わることもあります。

給与の算定期間の労働日数が短い場合などは 6割で計算したほうが高くなることもあります。従業員に質問されることもあるので、しっかりと説明できるように準備しておきましょう。

3-3. 標準報酬日額をもとに計算する方法

標準報酬日額をもとに計算する方法もあります。標準報酬日額の計算方法は以下の通りです。

標準報酬日額 = 標準報酬月額 ÷ 30

上記の式にある標準報酬月額とは、従業員の毎月の給料を1〜50の等級に分けて表したもので、健康保険料を算出するときに用いられます。パートやアルバイトの標準報酬月額は、4〜6月までの支払基礎日数をもとに算出する必要があります。

この計算方法は、健康保険未加入の労働者に対しては使用できません。また、事前に企業は従業員との間で労使協定を結ぶ必要があります。

標準報酬月額には上限が存在し、上の2つの計算方法に比べて、従業員が不利になる可能性があるため、労使協定締結が必須です。また、健康保険加入の有無によって労働者ごとに計算方法を変える必要があるので、管理が少し面倒になるでしょう。

関連記事:有給休暇を使うと給料の金額は減る?金額の計算方法やパート・アルバイトの有給休暇について解説

4. パート・アルバイトに有給休暇を取得してもらう際の注意点

パートやアルバイトに年次有給を取得してもらう場合、取得時期をどのように決めればよいか悩むケースも多いでしょう。ここからは、年次有給休暇の取得日に関する注意点やポイントを説明します。

4-1. 年次有給休暇の取得時期を指定する

年次有給休暇の取得は、企業の承認制にすることはできず、原則として従業員の希望した日に与えなくてはなりません。しかし、従業員が自由に取得日を選べるようにすると、事業の正常な運営を妨げてしまう可能性もあります。そこで、企業には「時季変更権」という、年次有給休暇の取得日を調整する権利が与えられています。

4-1-1. 時季変更権とは

時季変更権とは、たとえば飲食店において「宴会の予約が多数入っている日に、複数のアルバイトが有給を請求してきた」など、事業の正常な運営が妨げられる場合に限って、年次有給休暇を他の日に変更することができる権利のことです。

ただし、「慢性的な人手不足」を理由として、常に時季変更権を行使してしまうと、アルバイトや従業員は年次有給休暇を1日も取得できなくなってしまいます。そのため、「事業の正常な運営が妨げられる場合」の判断に際しては、事業の内容、規模、アルバイトの担当業務の内容、業務の繁閑、予定された有給日数、他の従業員の休暇との調整などの事情を総合的に判断しなければなりません。

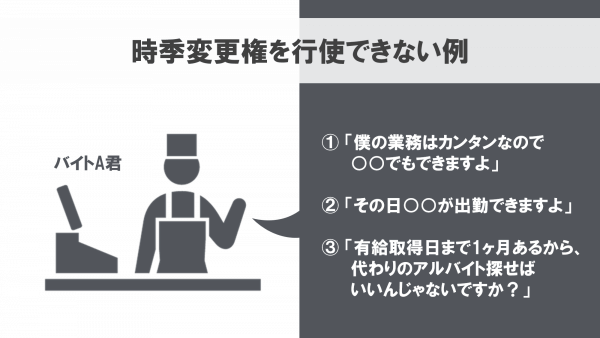

4-1-2. 時季変更権はいつでも行使できる?

企業側に時季変更権があるといえども、アルバイトが指定した時季に有給休暇が取れるように、代替要員を確保するなどの配慮が求められます。

具体的には、「有給を指定したアルバイトの職務にどの程度の代替性があるか」「客観的に代替要員の確保が可能な状況であるか」「代替要員を確保する時間的な余裕はあったか」などを考慮する必要があります。

また、アルバイトに有給休暇を取得してもらいたい反面、繫忙期に取得されると困ると悩んでいる人も多いでしょう。しかし、いつでも時季変更権を行使できるわけではありません。

当サイトでは、アルバイトの有給休暇取得についてトラブルを回避するためのノウハウをご紹介した資料を無料で配布しています。法律に則り、アルバイトとの関係を円満に保ちながら有給管理をしていきたいと考えている方はこちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

4-2. 年次有給休暇の取得理由を無理に聞き出さない

アルバイトに年次有給休暇を与える際の2つ目の注意点は、年次有給休暇の取得理由を無理に聞き出してはいけないという点です。

先ほども説明した通り、年次有給休暇は企業の承認を前提として取得できる休暇ではありません。つまり、アルバイトを含む従業員は、年次有給休暇を取得する理由を説明する義務はなく、「私用のため」といえば済みます。

有給休暇の取得理由によって取得を認めないことなどは法律違反となるため、注意しましょう。

ただし、いくら年次有給休暇は従業員に与えられた権利とはいえ、「明日から1週間、旅行にいくので休みます」と自分勝手に申し出ていいわけではありません。アルバイトや通常の従業員には、あらかじめ仕事を終わらせておいたり、早めに上司に申し出て調整を試みたりする配慮義務も定められています。

参考:年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説|厚生労働省 ・都道府県労働局・労働基準監督署

参考:年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説|厚生労働省 ・都道府県労働局・労働基準監督署

4-3. 有給休暇の期限は2年間!期間内であれば繰越も可能

付与した有給休暇の有効期限は付与した日から2年間です。そのため、付与した日から2年間であれば、従業員が有給休暇を取得する権利を有します。

たとえば、付与されて1年以内に有給休暇を取得できなかった場合、翌年度に繰り越して有給休暇を取得することも可能です。

企業独自に「有給休暇の有効期限を1年間にする」などと定めることはできないため、注意しましょう。したがって、企業は前年度に未消化の有給休暇日数を把握しておく必要があります。

4-4. パート・アルバイトが辞めるときの有給休暇

パートやアルバイトが辞めるときに残った有給休暇は退職前に消化させるか、企業の任意で買い取ることができます。

有給休暇の買い取りは原則認められていませんが、退職時に残ったものは従業員から申し出があり、企業が合意した場合は買い取ることが可能です。

買い取りは義務ではありませんが、応じることで従業員が円満に退職できるなどのメリットもあります。

4-5. 一定の条件を満たす場合は有給休暇を取得させる義務がある

1年間の有給休暇付与日数が10日以上の場合は、年間5日間の有給休暇を消化させる必要があります。正社員だけではなく、パートやアルバイトも対象となるため注意が必要です。

たとえば、週4日勤務のパート従業員の場合、3.5年以上、継続勤務していると10日の有給休暇が付与されます。この場合、年間5日間の有給休暇を取得させなければなりません。

4-5-1. 従業員が有給取得に応じてくれない場合どうなる?

従業員が有給休暇を年5日取得しなかった場合、対象となる従業員1人につき30万円以下の罰金が企業に科せられます。そのため、企業は従業員に有給休暇を取得させる必要があります。

もし、有給休暇の取得を従業員が応じてくれない場合には、労働基準法で定められているということを伝えるようにしましょう。

また、企業も従業員が有給休暇の取得を申請してきた際は、拒否しないようにしましょう。時季変更権の要件を満たさないのにも関わらず、有給休暇の申請を拒否すると、労働基準法第39条の違反となり、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

4-6. 有給休暇管理簿を作成する必要がある

有給休暇管理簿を作成して保存することは企業の義務です。有給休暇管理簿には、パートやアルバイトを含む従業員全員について記載し、取得状況を記録しなければなりません。また、3年間保存する必要があるため、管理場所を決めたうえで保管しておきましょう。

4-7. パート・アルバイトの有給休暇は原則買取できない

原則、有給休暇の買取は違法なのでできません。本来、有給休暇は従業員の休暇を保護するためのものなので、有給休暇と引き換えに金銭を支給する行為である買取は、一部の例外を除き、労働基準法39条違反となります。

買取が可能な有給休暇は以下の3通りです。

- 企業が独自に与えた法定外の有給休暇

- 退職する時に残った有給休暇

- 2年間の期限が切れて消滅した有給休暇

上記の3通り以外では買取は違法となるため注意が必要です。

関連記事:有給休暇の買取は違法?計算方法やメリット、よくある疑問について解説!

4-8. パート・アルバイトから正社員になった場合の有給休暇の考え方

従業員がパートから正社員に変わった場合、既に付与されている有給休暇の日数をそのまま引き継いで与えなければなりません。また、次の有給休暇付与日には、パートとして採用した日から通算した勤続年数を基に付与します。

逆に、正社員からパート社員になった場合でも、既に付与されている有給休暇はそのまま引き継がれます。パートから正社員に転換する際に一度形式的に退社した場合でも、有給休暇を計算するうえで勤続年数は通算するため、注意が必要です。

5. 事例で解説!有給休暇トラブルの対策法

有給休暇の取得について、労使間でトラブルが発生することもあります。本章では、有給休暇に関するトラブルの対策法を事例を交えて解説します。

CASE1:退職時にまとめて年次有給休暇を取得するアルバイト

とある飲食店店長Aさん

今月末に退職するアルバイトがいるのですが、退職後に残っている有休をまとめて取得すると言っていて困っています。 今月の末までまだ2週間以上もあるので人手が急に足りなくなりますし…。 時季変更権を行使したいのですが可能なのでしょうか?

これは多くの店舗で遭遇するケースですね。

よくやりがちなのが「非常識な奴だから、有給を与えない」ことですが、これは違法となりますので注意が必要です。

また、時季変更権の行使によって有給休暇を他の日へ変更することは可能ですが、今回のケースでは変更すべき他の日がないことから時季変更権を行使する余地がなく、請求通り与えなければなりません。

そのため、業務の引継ぎなども考慮したうえで、アルバイトに事情を話して退職日を先に延ばしてもらうなど検討してみることが必要です。

CASE2:アルバイトから急に有給を申請されたので口論になった

とある飲食店店長Bさん

アルバイトのひとりが「急用ができたので明日、有給休暇を取らせてください。」と急にいってきました。 ウチには「有給は3日前までに申請」という店舗ルールがあるので断ったのですが、口論になってしまいました。

「有給休暇は3日前までに請求すること」などの店舗独自のルールがあったとしても、必ずしも行使できるとは限りません。飲食店側は、あくまでも事業の正常な運営を妨げるか否かということで時季変更権の行使を判断することになります。

「明日、アルバイトがいないと営業できないのか?」「他に勤務してもらえる従業員はいないのか?」などを検討したうえで、有給を他の日に変更してもらえないかアルバイトに打診してみましょう。

CASE3:有給を取得されたら人員不足になった

とある飲食店店長Cさん

先日、従業員が有給を取得させてほしいと言ってきたのですが、当店は従業員5名の規模が小さい飲食店です。 そのため、アルバイトに有給休暇を取られると営業ができません。このような事情がある場合は、休みを取得させなくてもよいのでしょうか?

年次有給休暇は、事業場の業種、規模に関係なく、すべての事業場の従業員に適用されます。これは労働基準法で定められているため、経営者の判断で年次有給休暇をなくすことはできません。

「年次有給休暇は法律で定められた従業員の当たり前の権利」と考えて雇用する人数を確保しておくことが必要です。

臨時の業務が発生し、どうしても代替の人員が確保できない場合などは時季変更権の行使を検討に入れてみるのもよいでしょう。

6. 有給休暇にまつわるトラブルを未然に解決するための手法とは?

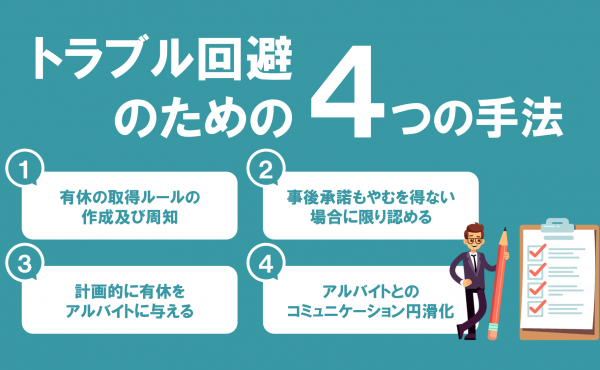

ここでは、有給休暇に関するトラブルを防ぐ方法について紹介します。

6-1. 年次有給休暇の取得ルールを作成して周知する

前述の通り、退職時の有給休暇取得において変更できる日程が存在しない場合、休暇申請を認めるしかありません。このようなトラブルを未然に回避するには、あらかじめ年次有給休暇取得のルールを作成し、従業員に周知しておくことが望ましいです。

具体的には次のようなルールが考えられます。

- 有休取得は、毎月のシフトが決定するまでに所定の用紙で届出ること

- 有休取得によって別の日に残業をおこなわないこと

- 有休取得によって他の従業員に迷惑をかけないこと

ただし、店舗ルールよりも法令を優先しなければならないため、たとえ店舗ルールを守らなかったとしても法令に則って申請した場合は有給休暇を与えなければなりません。

しかし、飲食店の秩序を守るためにもルールを定めておくことは、退職時にまとめて有給休暇を取得されるリスクを減少させることに一定の効果は期待できるでしょう。

6-2. 事後承諾もやむを得ない場合に限り認める

有給休暇は、事前に請求することが原則です。しかし、やむを得ない事情(病気やケガ、お葬式など)により事前に請求できなかったものについても、店舗側とアルバイトの双方が有給休暇扱いとすると合意した場合に限って認めることをおすすめします。

6-3. 計画的に年次有給休暇をアルバイトに与える

原則、年次有給休暇はアルバイト本人が取得日を決めますが、店舗側がアルバイトの有給休暇取得日を指定することができる「計画的付与」という制度があります。

この計画的付与を利用することで、店舗側はアルバイトの年次有給休暇の取得をコントロールしやすくなるでしょう。 たとえば、次のような計画的付与の活用方法が考えられます。

- アニバーサリー休暇 →自分や親の誕生日などをアニバーサリー休暇とする

- 閑散期休暇 →飲食店の閑散期の平日を休暇とする

- 試験前休暇 →学生であれば、試験日前を数日間休暇とする

日常的かつ計画的に年次有給休暇を取得してもらうことで、アルバイトのリフレッシュや不平不満の解消、事業への協力体制などにつながる可能性もあります。

計画的付与制度を利用する際は、年次有給休暇の総日数のうち5日間はアルバイトが自由に取得できる日数として残しておくことが必要です。また、計画的付与制度を取り入れたい場合は、就業規則への記載と労使協定の締結が必須となります。

6-4. アルバイトとのコミュニケーション円滑化

年次有給休暇におけるトラブル防止対策として、採用時からアルバイトとのコミュニケーションをとっておくことが重要です。どのようなコミュニケーションを取るべきか、次の例を参考にしてみてください。

- 労働条件通知書の通知 まずは労働条件通知書にて「有給休暇は6カ月後〇日与えます」と明確に示します。

- 就業規則の説明 就業前の就業規則を説明する際に「有給休暇を取得するには〇日前に届け出ること」など、有給休暇取得時のルールについて説明をします。また、就業後に有給休暇を取得した際にも都度「有給休暇取得のルール」についても説明するとよいでしょう。

- 給与明細/シフト表上での明示 さらに、給与明細やシフト表などに取得可能有給休暇の残日数などを明記し自分がどれだけ有給休暇を申請できるのかを把握させ、計画的に利用できるような環境を構築するとよいでしょう。

このように年次有給休暇に関する権利とルールを従業員に理解してもらうことで、退職時にまとめて休みを取得されたり、急に休まれたりするような事態を防ぐことにつながるでしょう。

7. パートやアルバイトに正しく有給休暇を付与しよう

本記事で解説したように、年次有給休暇はパート・アルバイト、正社員を問わず、すべての従業員に与えられた権利です。年次有給休暇の取得に関するトラブルを未然に回避するためには、「従業員に有給休暇申請を計画的にしてもらい残日数を調整すること」と「有給休暇を申請するにあたってのルールを従業員全員に周知すること」などが効果的です。