雇用契約の更新手続きは、1カ月(30日)以上前に実施することが推奨されています。なお、無期転換申込権が行使された場合、それを拒否できないので注意が必要です。この記事では、雇用契約の更新上限や、更新方法とそのタイミングについてわかりやすく解説します。また、雇用契約を更新しない場合に必要な対応についても紹介します。

目次

- 1. 雇用契約の更新とは?

- 2. 雇用契約の更新にあたって確認すること

- 3. 雇用契約の更新手順

- 4. 雇用契約を更新しない場合に必要な対応とは?

- 5. 雇用契約の更新に関する注意点やポイント

- 6. 雇用契約の更新に関するよくある質問

- 7. 雇用契約の更新は正しい手順で実施しよう!

- 5. 雇用契約の更新に関する注意点やポイント

- 6. 雇用契約の更新に関するよくある質問

- 7. 雇用契約の更新は正しい手順で実施しよう!

- 5. 雇用契約の更新に関する注意点やポイント

- 6. 雇用契約の更新に関するよくある質問

- 7. 雇用契約の更新は正しい手順で実施しよう!

- 5. 雇用契約の更新に関する注意点やポイント

- 6. 雇用契約の更新に関するよくある質問

- 7. 雇用契約の更新は正しい手順で実施しよう!

1. 雇用契約の更新とは?

期間の定めがある雇用契約を締結した場合、雇用契約の更新が発生する可能性があります。ここでは、雇用契約とは何か説明したうえで、雇用契約の更新手続きについて詳しく紹介します。なお、更新手続きは、雇用契約終了の30日以上前に実施することが推奨されています。

1-1. 雇用契約とは?

雇用契約とは、従業員が雇用主のもとで労働し、その対価に報酬を支払うことを約束する契約を指します。雇用契約をおこなうと、使用者と労働者の関係性になり、労働者は労働基準法や労働契約法などの法律の保護を受けられます。雇用契約は、正社員だけでなく、契約社員や派遣社員、パート・アルバイトなども結ぶ必要があります。

関連記事:労働契約とは?雇用契約との違いや締結・更新・変更時における解説

1-2. 有期雇用契約には更新が発生する

雇用契約には契約期間の定めがある有期雇用契約と、契約期間の定めがない無期雇用契約の2種類あります。

有期雇用契約は原則として、契約期間満了によりその雇用契約は終了します。また、労働基準法第14条に則り、契約期間の上限は原則3年と定められています。ただし、一部の専門職や60歳以上の労働者との契約の場合、契約期間の上限は5年です。

契約期間の上限を超えた労働契約はその部分が無効になり、3年もしくは5年の契約期間の上限が適用されます。そのため、契約期間の上限を超えて働かせる場合、雇用契約の更新手続きをしなければなりません。

(契約期間等)

第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。

一 専門的な知識、技術又は経験であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約

二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)(省略)

1-3. 無期雇用契約には更新が不要

無期雇用契約の場合、契約期間が定められていないため雇用契約の更新は発生しません。そのため、「従業員が退職を希望した」「正当な理由に基づき労働者を解雇した」「社員が定年を迎えた」といった場合を除き、雇用契約が終了することはありません。なお、解雇については労働契約法第16条により、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない場合、解雇権の濫用とみなされ、その解雇は無効になるので注意が必要です。

(解雇)

第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

2. 雇用契約の更新にあたって確認すること

雇用契約を更新するにあたって、そもそも雇用契約を更新するかどうかの判断が必要になります。

また、契約を更新する場合にも契約内容の変更や追加の明示項目はないかなども確認しておかなければなりません。

それぞれ確認しましょう。

2-1. 雇用契約を更新するか判断する

まずは有期雇用契約の労働者を契約更新するべきかどうか判断します。

中には勤務態度不良や能力不足など契約更新をしないほうが良い場合もあるでしょう。

契約更新をおこなうかの判断軸の例としては以下のとおりです。

- 勤務成績や勤務態度

- 労働者の業務実績

- 会社の経営状況

- 契約更新実績

企業が求める水準の業務をおこなえているかどうかで判断することが多いでしょう。

また、無断遅刻や欠勤が多いなどの勤怠不良も要因のひとつとして考えることができます。

ただし、契約を更新しない(雇止めをする)場合には、客観的に見て合理的であることや社会通念上の正当性が求められます。

急な体調不良や雇用前から把握していた持病等による勤怠不良、会社の業績悪化による更新拒否などは解雇理由として認められない場合もあるため注意が必要です。

また労働者に責がある場合も、適切な指導をしているか確認する必要があるでしょう。万が一適切な指導がおこなわれないままに雇止めをし、従業員とトラブルになった際、会社の不利益につながるおそれがあります。

更新の際は契約期間に配慮する

有期契約労働者のうち、次のいずれもの要件を満たす労働者には、雇用契約の更新の際、契約期間に配慮をおこなう必要があります。

- 契約を1回以上更新している

- 1年以上継続して雇用されている

このような労働者の契約更新のタイミングになったら、当該労働者の希望をヒアリングしてみましょう。会社側はその希望に応じて、できる限り契約期間を延ばそうと努めることが大切です。

(契約期間についての配慮)

第四条 使用者は、有期労働契約(当該契約を一回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。

2-2. 無期雇用転換のルール適用を確認する

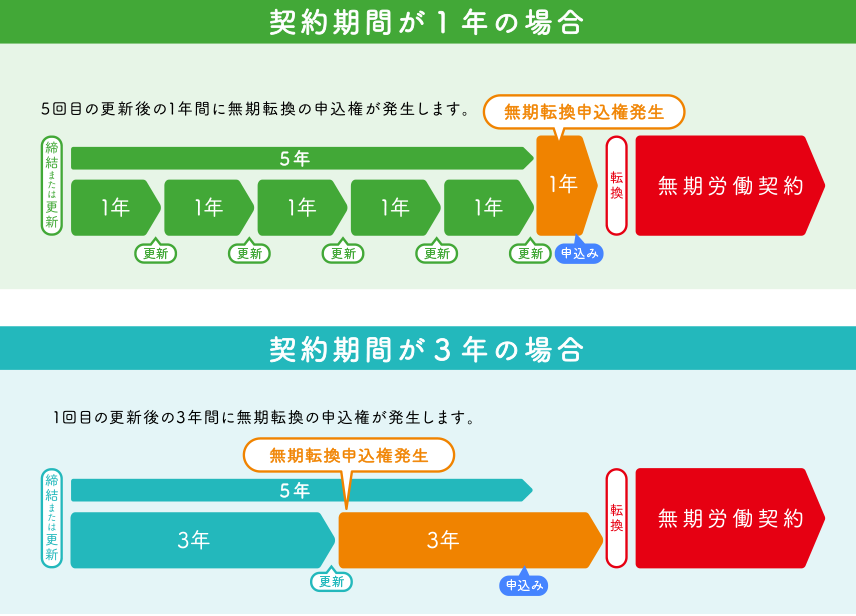

有期雇用契約の労働者は労働年数により無期転換ルールが適用される場合があります。

無期転換ルールとは、同一の使用者の下で有期労働契約が通算して5年を超えて更新された場合、無期転換申込権が発生し、当該労働者が申し込みをすることで、無期労働契約に転換できるルールのことです。たとえば、雇用契約を2年ごとに更新する場合、2回目の雇用契約更新タイミングで無期転換申込権が生じます。

なお、労働条件明示ルール変更により、使用者には、無期転換申込権が生じる雇用契約の更新タイミングごとに、無期転換申込機会とその際の労働条件について明示する義務があります。また、無期転換後の労働条件について、労働契約法第3条第2項に則り均衡を考慮している点を、労働者に説明することも求められます。

2-3. 更新上限の明示義務を確認する

2024年4月から労働条件明示ルール改正に伴い、有期労働契約の締結と更新のタイミングごとに、更新上限を明示することが義務付けられています。たとえば、次のような明示方法があります。

- 契約期間は通算3年を上限とする

- 契約更新の上限回数は2回とする

また、更新上限を新設したり、短縮したりする場合は、あらかじめそのことを労働者に説明しなければなりません。たとえば、契約更新の上限回数を2回から1回に減らすのであれば、その旨を事前に周知する必要があります。

関連記事:労働条件の明示義務とは?2024年4月からの明示事項の法改正についても解説!

3. 雇用契約の更新手順

ここでは、雇用契約の更新手続きの方法について詳しく紹介します。

3-1. 新たに雇用契約書を交わす

使用者と労働者の合意があれば、問題なく雇用契約を更新することができます。しかし、既存の雇用契約書は契約期間満了に伴い、効力が切れてしまうため、再度労働条件を明示し、雇用契約書を交付することが大切です。雇用契約の更新手続きは余裕を持っておこなえるよう、1カ月以上前に実施しましょう。

3-2. 自動更新の場合も明示ルールに則る必要あり

雇用契約書に「条件を満たす場合は同一の労働条件で自動的に雇用契約を更新する」といった内容が含まれている場合、自動更新条項に基づき自動で雇用契約を更新することができます。自動更新条項を付けることで、契約更新手続きの負担を減らすことが可能です。ただし、労働条件の明示は契約更新時も必要です。

また、後からの労働条件の変更が難しくなったり、実質的に無期雇用と判断され雇止めが困難になったりするケースがあります。自動更新条項によって雇用契約を更新する場合は、リスクを踏まえたうえで、更新条件について細かく取り決めることが重要です。

参考:2024年4月から労働条件明示のルールが変わりました|厚生労働省

4. 雇用契約を更新しない場合に必要な対応とは?

有期雇用契約は期間の定めがある契約であり、更新せず、雇止めをすること自体に違法性はありません。しかし、労働者に配慮した手続きが求められます。ここでは、雇用契約を更新しない場合に必要な対応について詳しく紹介します。

4-1. 雇止め予告をする

有期契約労働者のうち、次のいずれかの要件を満たす労働者を雇止めする場合、30日以上前に雇止め予告をする必要があります。

- 契約更新が3回以上おこなわれている

- 1年を超えて継続して勤務している

ただし、元々「契約の更新はしない」と定めていたのであれば、予告はしなくても問題ありません。なお、労働基準法では解雇予告を30日以上前にしない場合、30日分の平均賃金を支払わなければならないとしていますが、有期雇用契約に関しては雇止め予告を定めているだけです。そのため、解雇予告手当の支払い義務はありません。

しかし、雇止め予告をしない場合、有期契約労働者はいきなり職を失うことになり、その後の生活に支障を来す恐れがあります。有期雇用契約を結んでいて雇止めをする場合、労働者に配慮して早めに雇止めの予告をするようにしましょう。

(雇止めの予告)

第二条 使用者は、有期労働契約(当該契約を三回以上更新し、又は雇入れの日から起算して一年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第二項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の三十日前までに、その予告をしなければならない。

4-2. 更新しない理由を明示する

有期雇用契約を更新せず、雇止めをする場合、雇止め予告が必要になるケースもあります。また、当該労働者から雇止めの理由について証明書を請求されたら、これに応じる必要があります。そのため、雇止めをするのであれば、きちんと理由を明確にしておくべきです。

たとえば、「担当してもらっていた業務が終了したため」「欠勤や遅刻が多く改善の見込みが見られないため」といった理由が考えられます。また、はじめから更新の回数に上限を設定していた場合、「更新の上限回数に達したため」という理由でも問題ないでしょう。雇止め理由を明確にし、労働者に適切に伝えることで、気持ちよく契約を終了させることができます。

(雇止めの理由の明示)

第三条 前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。

2 有期労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。

関連記事:雇用契約を更新しない場合に必要な通知とは?「会社都合」「自己都合」についても解説

4-3. 雇用契約更新をしない場合の通知文の例

雇止めをおこなう際には、30日前には雇止めの予告をおこなう必要があります。通知文の例文は、以下の通りです。

———————————————————————————————————————

株式会社〇〇〇〇

代表取締役 〇〇〇〇 ㊞

雇用契約満了の予告通知

貴殿との雇用契約が令和〇年〇月〇日付で満了するに際し、下記のとおり契約終了の予告を通知いたします。

記

1.雇用契約期間終了日

令和〇年〇月〇日

2.雇止め理由

(例)雇用契約期間が満了したため

以上

———————————————————————————————————————

5. 雇用契約の更新に関する注意点やポイント

雇用契約の更新にはいくつかの気を付けるべき点があります。ここでは、雇用契約の更新に関する注意点やポイントについて詳しく紹介します。

5-1. 労働条件通知書を正しく交付する

雇用契約を更新する場合、「労働契約の締結」に該当するため、たとえ労働条件が変わらないとしても、労働基準法第15条に則り、原則として労働条件通知書を交付する必要があります。また、法的な交付義務はありませんが、労働条件に合意したことを証明するため、雇用契約書も再度交わすことが大切です。

なお、労働条件通知書や雇用契約書は兼用することもできます。また、労働者の同意があれば、電子化して交付することも可能です。事務負担の軽減のため、労働条件通知書・雇用契約書の兼用や電子化も検討してみましょう。

(労働条件の明示)

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(省略)

関連記事:労働条件通知書を電子化するメリットと具体的な手順を解説

5-2. 契約期間中の解雇は原則できない

労働契約法第17条により、有期雇用契約の契約期間中の解雇は原則できません。そのため、契約期間を設定する際は、解雇できないことを前提に期間を定める必要があります。ただし、労働者が病気やケガによって労務不能になった場合や、天災により事業を存続することが困難な場合など、やむを得ない事由があれば、解雇することが可能です。しかし、労働者の解雇には大きなリスクがあるため、慎重に手続きを進めましょう。

(契約期間中の解雇等)

第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。

5-3. 雇止めが無効になるケースもある(雇止め法理)

正当な理由に基づく雇止めは問題ありません。しかし、労働契約法第19条「雇止め法理」に抵触する場合、雇止めが無効になるケースもあります。次の①~③のずべての要件を満たす場合、有期雇用契約は、従来の条件と同じで更新されたとみなされることになります。

①次のいずれかの要件を満たす

- 過去に反復して更新された有期労働契約であり、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの

- 労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時に、その有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるもの

②次のいずれかの要件を満たす

- 契約期間満了日までに有期労働契約の更新の申し込みをした

- 契約期間が満了した後、遅滞なく有期労働契約の締結の申し込みをした

③使用者が当該申し込みを拒否することについて、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない

このように、法律に基づき雇止めが無効になるケースもあるため、雇止めをする場合、法律の要件を確認し、慎重に手続きをするようにしましょう。

6. 雇用契約の更新に関するよくある質問

ここでは、雇用契約の更新に関するよくある質問への回答を紹介します。

6-1. 正社員への転換が生じる場合はどうする?

有期契約労働者の働きぶりや成果を評価し、有期雇用契約から無期雇用契約の正社員に雇用形態を変更したいと考える人もいるかもしれません。使用者と労働者の合意があれば、問題なく正社員に転換させることができます。ただし、雇用契約の内容が変わるため、再度労働条件を明示し、雇用契約書を交わすようにしましょう。また、有期雇用労働者を正社員登用すると、キャリアアップ助成金を受け取れる可能性もあるので、この機会にチェックしてみましょう。

6-2. 無期転換ルールに基づく申し込みに対して拒否できる?

無期転換ルールは労働者を守るためのものなので、無期雇用契約をさせないために更新を拒否したり、雇止めをしたりすることはできません。ただし、無期転換申込権を行使できる期間は、その権利が発生する契約期間の初日から末日までです。なお、無期転換の申し込みをせず、有期労働契約を更新した場合、再度、無期転換申込権が付与されるので正しく理解しておきましょう。

6-3. 更新の可能性があることを定めていた場合は必ず更新すべき?

雇用契約書に「更新の可能性がある」と定めていた場合、契約の満了日前に会社は従業員と更新についての面談をおこないます。この場合、更新の可能性を示しているだけなので、必ずしも更新しなければならないわけではないので注意が必要です。

7. 雇用契約の更新は正しい手順で実施しよう!

雇用契約の更新手続きは、遅くとも1カ月前におこないましょう。雇用契約を更新する際は、再度労働条件を明示し、トラブルを防止するため雇用契約書を交わすことが大切です。雇用契約を更新しない場合、労働者に配慮するため、雇止めの予告や雇止め理由の明示をおこなうことが重要です。法律を正しく理解し、余裕を持って雇用契約の更新手続きをしましょう。

令和〇年〇月〇日

株式会社〇〇〇〇

代表取締役 〇〇〇〇 ㊞

雇用契約満了の予告通知

貴殿との雇用契約が令和〇年〇月〇日付で満了するに際し、下記のとおり契約終了の予告を通知いたします。

記

1.雇用契約期間終了日

令和〇年〇月〇日

2.雇止め理由

(例)雇用契約期間が満了したため

以上

———————————————————————————————————————

5. 雇用契約の更新に関する注意点やポイント

雇用契約の更新にはいくつかの気を付けるべき点があります。ここでは、雇用契約の更新に関する注意点やポイントについて詳しく紹介します。

5-1. 労働条件通知書を正しく交付する

雇用契約を更新する場合、「労働契約の締結」に該当するため、たとえ労働条件が変わらないとしても、労働基準法第15条に則り、原則として労働条件通知書を交付する必要があります。また、法的な交付義務はありませんが、労働条件に合意したことを証明するため、雇用契約書も再度交わすことが大切です。

なお、労働条件通知書や雇用契約書は兼用することもできます。また、労働者の同意があれば、電子化して交付することも可能です。事務負担の軽減のため、労働条件通知書・雇用契約書の兼用や電子化も検討してみましょう。

(労働条件の明示)

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(省略)

関連記事:労働条件通知書を電子化するメリットと具体的な手順を解説

5-2. 契約期間中の解雇は原則できない

労働契約法第17条により、有期雇用契約の契約期間中の解雇は原則できません。そのため、契約期間を設定する際は、解雇できないことを前提に期間を定める必要があります。ただし、労働者が病気やケガによって労務不能になった場合や、天災により事業を存続することが困難な場合など、やむを得ない事由があれば、解雇することが可能です。しかし、労働者の解雇には大きなリスクがあるため、慎重に手続きを進めましょう。

(契約期間中の解雇等)

第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。

5-3. 雇止めが無効になるケースもある(雇止め法理)

正当な理由に基づく雇止めは問題ありません。しかし、労働契約法第19条「雇止め法理」に抵触する場合、雇止めが無効になるケースもあります。次の①~③のずべての要件を満たす場合、有期雇用契約は、従来の条件と同じで更新されたとみなされることになります。

①次のいずれかの要件を満たす

- 過去に反復して更新された有期労働契約であり、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの

- 労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時に、その有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるもの

②次のいずれかの要件を満たす

- 契約期間満了日までに有期労働契約の更新の申し込みをした

- 契約期間が満了した後、遅滞なく有期労働契約の締結の申し込みをした

③使用者が当該申し込みを拒否することについて、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない

このように、法律に基づき雇止めが無効になるケースもあるため、雇止めをする場合、法律の要件を確認し、慎重に手続きをするようにしましょう。

6. 雇用契約の更新に関するよくある質問

ここでは、雇用契約の更新に関するよくある質問への回答を紹介します。

6-1. 正社員への転換が生じる場合はどうする?

有期契約労働者の働きぶりや成果を評価し、有期雇用契約から無期雇用契約の正社員に雇用形態を変更したいと考える人もいるかもしれません。使用者と労働者の合意があれば、問題なく正社員に転換させることができます。ただし、雇用契約の内容が変わるため、再度労働条件を明示し、雇用契約書を交わすようにしましょう。また、有期雇用労働者を正社員登用すると、キャリアアップ助成金を受け取れる可能性もあるので、この機会にチェックしてみましょう。

6-2. 無期転換ルールに基づく申し込みに対して拒否できる?

無期転換ルールは労働者を守るためのものなので、無期雇用契約をさせないために更新を拒否したり、雇止めをしたりすることはできません。ただし、無期転換申込権を行使できる期間は、その権利が発生する契約期間の初日から末日までです。なお、無期転換の申し込みをせず、有期労働契約を更新した場合、再度、無期転換申込権が付与されるので正しく理解しておきましょう。

6-3. 更新の可能性があることを定めていた場合は必ず更新すべき?

雇用契約書に「更新の可能性がある」と定めていた場合、契約の満了日前に会社は従業員と更新についての面談をおこないます。この場合、更新の可能性を示しているだけなので、必ずしも更新しなければならないわけではないので注意が必要です。

7. 雇用契約の更新は正しい手順で実施しよう!

雇用契約の更新手続きは、遅くとも1カ月前におこないましょう。雇用契約を更新する際は、再度労働条件を明示し、トラブルを防止するため雇用契約書を交わすことが大切です。雇用契約を更新しない場合、労働者に配慮するため、雇止めの予告や雇止め理由の明示をおこなうことが重要です。法律を正しく理解し、余裕を持って雇用契約の更新手続きをしましょう。

○○○○ 殿

令和〇年〇月〇日

株式会社〇〇〇〇

代表取締役 〇〇〇〇 ㊞

雇用契約満了の予告通知

貴殿との雇用契約が令和〇年〇月〇日付で満了するに際し、下記のとおり契約終了の予告を通知いたします。

記

1.雇用契約期間終了日

令和〇年〇月〇日

2.雇止め理由

(例)雇用契約期間が満了したため

以上

———————————————————————————————————————

5. 雇用契約の更新に関する注意点やポイント

雇用契約の更新にはいくつかの気を付けるべき点があります。ここでは、雇用契約の更新に関する注意点やポイントについて詳しく紹介します。

5-1. 労働条件通知書を正しく交付する

雇用契約を更新する場合、「労働契約の締結」に該当するため、たとえ労働条件が変わらないとしても、労働基準法第15条に則り、原則として労働条件通知書を交付する必要があります。また、法的な交付義務はありませんが、労働条件に合意したことを証明するため、雇用契約書も再度交わすことが大切です。

なお、労働条件通知書や雇用契約書は兼用することもできます。また、労働者の同意があれば、電子化して交付することも可能です。事務負担の軽減のため、労働条件通知書・雇用契約書の兼用や電子化も検討してみましょう。

(労働条件の明示)

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(省略)

関連記事:労働条件通知書を電子化するメリットと具体的な手順を解説

5-2. 契約期間中の解雇は原則できない

労働契約法第17条により、有期雇用契約の契約期間中の解雇は原則できません。そのため、契約期間を設定する際は、解雇できないことを前提に期間を定める必要があります。ただし、労働者が病気やケガによって労務不能になった場合や、天災により事業を存続することが困難な場合など、やむを得ない事由があれば、解雇することが可能です。しかし、労働者の解雇には大きなリスクがあるため、慎重に手続きを進めましょう。

(契約期間中の解雇等)

第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。

5-3. 雇止めが無効になるケースもある(雇止め法理)

正当な理由に基づく雇止めは問題ありません。しかし、労働契約法第19条「雇止め法理」に抵触する場合、雇止めが無効になるケースもあります。次の①~③のずべての要件を満たす場合、有期雇用契約は、従来の条件と同じで更新されたとみなされることになります。

①次のいずれかの要件を満たす

- 過去に反復して更新された有期労働契約であり、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの

- 労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時に、その有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるもの

②次のいずれかの要件を満たす

- 契約期間満了日までに有期労働契約の更新の申し込みをした

- 契約期間が満了した後、遅滞なく有期労働契約の締結の申し込みをした

③使用者が当該申し込みを拒否することについて、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない

このように、法律に基づき雇止めが無効になるケースもあるため、雇止めをする場合、法律の要件を確認し、慎重に手続きをするようにしましょう。

6. 雇用契約の更新に関するよくある質問

ここでは、雇用契約の更新に関するよくある質問への回答を紹介します。

6-1. 正社員への転換が生じる場合はどうする?

有期契約労働者の働きぶりや成果を評価し、有期雇用契約から無期雇用契約の正社員に雇用形態を変更したいと考える人もいるかもしれません。使用者と労働者の合意があれば、問題なく正社員に転換させることができます。ただし、雇用契約の内容が変わるため、再度労働条件を明示し、雇用契約書を交わすようにしましょう。また、有期雇用労働者を正社員登用すると、キャリアアップ助成金を受け取れる可能性もあるので、この機会にチェックしてみましょう。

6-2. 無期転換ルールに基づく申し込みに対して拒否できる?

無期転換ルールは労働者を守るためのものなので、無期雇用契約をさせないために更新を拒否したり、雇止めをしたりすることはできません。ただし、無期転換申込権を行使できる期間は、その権利が発生する契約期間の初日から末日までです。なお、無期転換の申し込みをせず、有期労働契約を更新した場合、再度、無期転換申込権が付与されるので正しく理解しておきましょう。

6-3. 更新の可能性があることを定めていた場合は必ず更新すべき?

雇用契約書に「更新の可能性がある」と定めていた場合、契約の満了日前に会社は従業員と更新についての面談をおこないます。この場合、更新の可能性を示しているだけなので、必ずしも更新しなければならないわけではないので注意が必要です。

7. 雇用契約の更新は正しい手順で実施しよう!

雇用契約の更新手続きは、遅くとも1カ月前におこないましょう。雇用契約を更新する際は、再度労働条件を明示し、トラブルを防止するため雇用契約書を交わすことが大切です。雇用契約を更新しない場合、労働者に配慮するため、雇止めの予告や雇止め理由の明示をおこなうことが重要です。法律を正しく理解し、余裕を持って雇用契約の更新手続きをしましょう。

○○○○ 殿

令和〇年〇月〇日

株式会社〇〇〇〇

代表取締役 〇〇〇〇 ㊞

雇用契約満了の予告通知

貴殿との雇用契約が令和〇年〇月〇日付で満了するに際し、下記のとおり契約終了の予告を通知いたします。

記

1.雇用契約期間終了日

令和〇年〇月〇日

2.雇止め理由

(例)雇用契約期間が満了したため

以上

———————————————————————————————————————

5. 雇用契約の更新に関する注意点やポイント

雇用契約の更新にはいくつかの気を付けるべき点があります。ここでは、雇用契約の更新に関する注意点やポイントについて詳しく紹介します。

5-1. 労働条件通知書を正しく交付する

雇用契約を更新する場合、「労働契約の締結」に該当するため、たとえ労働条件が変わらないとしても、労働基準法第15条に則り、原則として労働条件通知書を交付する必要があります。また、法的な交付義務はありませんが、労働条件に合意したことを証明するため、雇用契約書も再度交わすことが大切です。

なお、労働条件通知書や雇用契約書は兼用することもできます。また、労働者の同意があれば、電子化して交付することも可能です。事務負担の軽減のため、労働条件通知書・雇用契約書の兼用や電子化も検討してみましょう。

(労働条件の明示)

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。(省略)

関連記事:労働条件通知書を電子化するメリットと具体的な手順を解説

5-2. 契約期間中の解雇は原則できない

労働契約法第17条により、有期雇用契約の契約期間中の解雇は原則できません。そのため、契約期間を設定する際は、解雇できないことを前提に期間を定める必要があります。ただし、労働者が病気やケガによって労務不能になった場合や、天災により事業を存続することが困難な場合など、やむを得ない事由があれば、解雇することが可能です。しかし、労働者の解雇には大きなリスクがあるため、慎重に手続きを進めましょう。

(契約期間中の解雇等)

第十七条 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。

5-3. 雇止めが無効になるケースもある(雇止め法理)

正当な理由に基づく雇止めは問題ありません。しかし、労働契約法第19条「雇止め法理」に抵触する場合、雇止めが無効になるケースもあります。次の①~③のずべての要件を満たす場合、有期雇用契約は、従来の条件と同じで更新されたとみなされることになります。

①次のいずれかの要件を満たす

- 過去に反復して更新された有期労働契約であり、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの

- 労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時に、その有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるもの

②次のいずれかの要件を満たす

- 契約期間満了日までに有期労働契約の更新の申し込みをした

- 契約期間が満了した後、遅滞なく有期労働契約の締結の申し込みをした

③使用者が当該申し込みを拒否することについて、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当と認められない

このように、法律に基づき雇止めが無効になるケースもあるため、雇止めをする場合、法律の要件を確認し、慎重に手続きをするようにしましょう。

6. 雇用契約の更新に関するよくある質問

ここでは、雇用契約の更新に関するよくある質問への回答を紹介します。

6-1. 正社員への転換が生じる場合はどうする?

有期契約労働者の働きぶりや成果を評価し、有期雇用契約から無期雇用契約の正社員に雇用形態を変更したいと考える人もいるかもしれません。使用者と労働者の合意があれば、問題なく正社員に転換させることができます。ただし、雇用契約の内容が変わるため、再度労働条件を明示し、雇用契約書を交わすようにしましょう。また、有期雇用労働者を正社員登用すると、キャリアアップ助成金を受け取れる可能性もあるので、この機会にチェックしてみましょう。

6-2. 無期転換ルールに基づく申し込みに対して拒否できる?

無期転換ルールは労働者を守るためのものなので、無期雇用契約をさせないために更新を拒否したり、雇止めをしたりすることはできません。ただし、無期転換申込権を行使できる期間は、その権利が発生する契約期間の初日から末日までです。なお、無期転換の申し込みをせず、有期労働契約を更新した場合、再度、無期転換申込権が付与されるので正しく理解しておきましょう。

6-3. 更新の可能性があることを定めていた場合は必ず更新すべき?

雇用契約書に「更新の可能性がある」と定めていた場合、契約の満了日前に会社は従業員と更新についての面談をおこないます。この場合、更新の可能性を示しているだけなので、必ずしも更新しなければならないわけではないので注意が必要です。

7. 雇用契約の更新は正しい手順で実施しよう!

雇用契約の更新手続きは、遅くとも1カ月前におこないましょう。雇用契約を更新する際は、再度労働条件を明示し、トラブルを防止するため雇用契約書を交わすことが大切です。雇用契約を更新しない場合、労働者に配慮するため、雇止めの予告や雇止め理由の明示をおこなうことが重要です。法律を正しく理解し、余裕を持って雇用契約の更新手続きをしましょう。