年末調整の内容が複雑化し、企業において業務の負担が大きくなってきています。年末調整を正しく進めるためには、まずは概要や手続きの流れを確認しましょう。

本記事では年末調整の概要やおおまかな手順、ミスの起きやすいポイントなどを紹介しています。初めて年末調整をおこなう方にもわかりやすい内容になっているので、ぜひ最後まで読んでみてください。

関連記事:年末調整のキホン|今さら他人に聞けない担当者必見の内容をご紹介

目次

令和7年度の税制改正によって、令和7年12月の年末調整から変更が生じます。

- 「令和7年分の年末調整で提出する書類は?」

- 「アルバイトやパート、退職者に年末調整は必要?」

- 「年収の壁の引き上げで年末調整はどう変わった?」

このような疑問をお持ちの方に向けて、令和7年分の年末調整に必要な書類から対象者、計算の流れまで、年末調整に関する基本的な業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。

業務の進め方に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

1. 年末調整の概要・対象者

年末調整を的確におこなうために、基本をしっかりと押さえることから始めましょう。

関連記事:年末調整の対象者は?12月退職は含むべきかなど対象条件を徹底解説

1-1. 年末調整とは

年末調整とは、所得税の差額を清算するための手続きです。従業員の所得税は、源泉徴収として毎月の給与や賞与から天引きしていますが、これはあくまでも概算であり、正しい金額ではありません。

そもそも所得税は、その年の年間所得に対して課されるものなので、1年の給与所得が確定する12月頃にならなければ正しい金額を算出することができないのです。そのため年末調整をおこない、概算で天引きしていた所得税を正しく算出する必要があります。

その結果、これまで天引きしていた金額が正しい所得税額よりも多かった場合は還付金を支払い、少ない場合は給与から差し引いて調整します。

関連記事:年末調整とは|確定申告との違い、対応方法、注意点など基礎からわかりやすく解説!

関連記事:所得税の計算方法は?計算例・注意点をあわせてわかりやすく解説!

1-2. 年末調整の対象者

年末調整は全従業員が対象となります。雇用形態に関係なく、アルバイトやパート社員などの非正規社員も含むので注意が必要です。

なお、以下のような方は年末調整の対象外となります。

- 海外に転勤した方

- 死亡退職した方

- 12月の給与などを支給したあとに退職した方

また、1人の従業員に対して年末調整をおこなえるのは1社のみです。複数の仕事を掛け持ちしている従業員がいる場合は、自社を含めどの職場で年末調整をおこなうかを従業員に決めてもらわなくてはいけません。

その際は、複数の仕事のうち最も収入が多い職場で実施するのが一般的であることを知らせるとスムーズです。もし自社で年末調整をおこなうことになった場合は、前職の源泉徴収票を早急に提出してもらいましょう。

年末調整の対象者に関しては条件が複数あり、「対象なのか対象外なのかわからない従業員がいる」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そのような方に向けて、当サイトでは、対象者を図で理解できる資料を無料でお配りしています。

「はい」「いいえ」形式で対象者を確認できるようになっているので、対象者かどうか不安がある従業員がいる方は、こちらから「年末調整ガイドブック」をダウンロードしてご活用ください。

1-3. 年末調整の実施は会社の義務

年末調整は会社の義務です。年末調整をおこなわないと、従業員は正しく納税できないためです。所得税法第240条や第242条により、年末調整を正しく実施しなかった場合には、懲役や罰金のペナルティを課される恐れがあるため注意が必要です。[注1]

[注1]所得税法|e-Gov

1-4. 年末調整と確定申告の違い

年末調整と確定申告はともに、納めるべき税額を確定させるための手続きです。

年末調整の対象者は、会社や組織に年末まで勤務しており、給与を受け取っている会社員やアルバイト・パートなどの従業員です。年末調整の時期はその年の年末から翌年の年初にかけてであり、年末調整の期限は法定調書などを提出する翌年1月31日までとなります。

一方、確定申告の対象者は、年末調整をおこなっていない会社員や、副業をしている会社員、自営業・個人事業主・フリーランスなど、一定以上の所得を得た人です。確定申告は会社の義務でないので、自分で責任を持っておこなわなければなりません。

確定申告の期限は、毎年2月16日から3月15日までです。確定申告のほうが年末調整よりも期限が遅く、年末調整を受けても、受けなくても、確定申告をおこなうことができます。

このように年末調整と確定申告には、対象者や期限、仕組みなどに違いがあります。

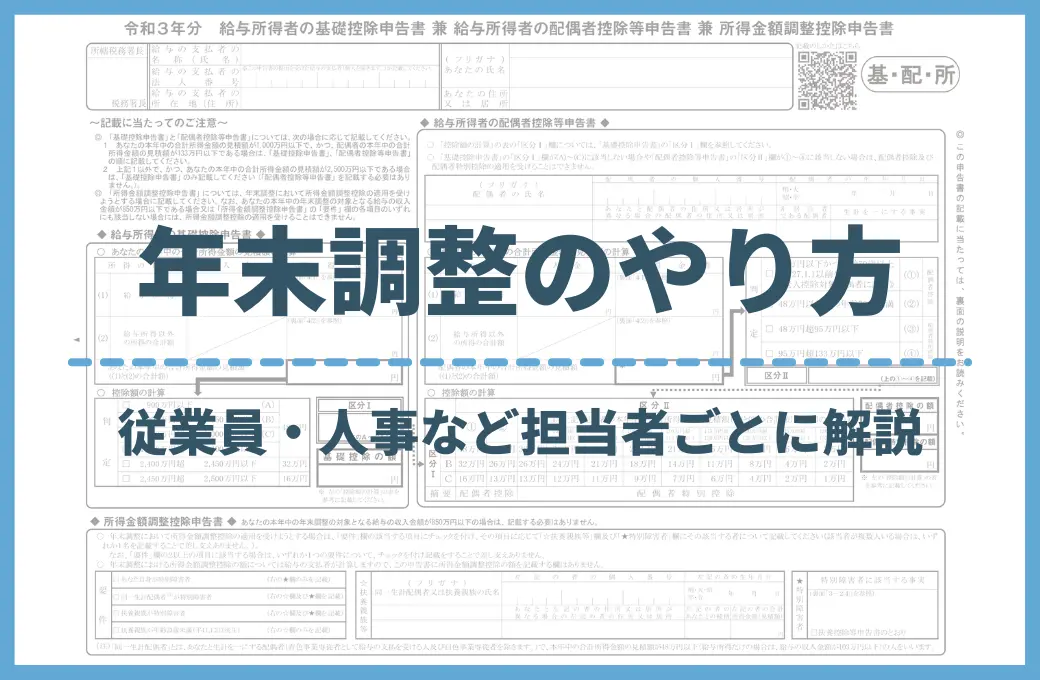

2. 年末調整に必要な申告書類

年末調整に必要な申告書類には、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」「給与所得者の保険料控除申告書」「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」「住宅借入金等特別控除申告書」があります。

ここでは、それぞれの申告書類の内容について詳しく紹介します。

2-1. 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、配偶者や扶養親族の有無を申告するための書類で、その年の最初に給与を受け取る日の前日までに提出する必要があります。[注2]

なお、中途で入社した人の場合は、就職してから最初の給与を受け取る日の前日までに提出すれば問題ありません。

[注2][手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁

2-2. 給与所得者の保険料控除申告書

「給与所得者の保険料控除申告書」は、その年の年末調整において生命保険料や地震保険料といった保険料控除を受けるために必要な申告書です。[注3]

なお、生命保険料・地震保険料・小規模企業共済等掛金保険料の控除を受ける際には、この申告書とともに、支払を証明するための書類(支払証明書)を提出する必要があります。

2-3. 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」は、その年の年末調整において基礎控除や配偶者(特別)控除、所得金額調整控除を受けるために必要な申告書です。[注4]

[注4][手続名]給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告|国税庁

2-4. 住宅借入金特別控除申告書

住宅借入金特別控除申告書とは、その年の年末調整において住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)を受けるために必要な申告書です。[注5]

住宅ローン控除を受けるには、この申告書とともに、住宅ローンを借入れた金融機関から送付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(残高証明書)」を勤務先に提出する必要があります。

なお、住宅ローン控除を年末調整で受けられるのは2年目以降です。そのため、住宅ローン控除を初めて適用するときは確定申告をしなければなりません。

[注5]年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ|国税庁

3. 年末調整のやり方・スケジュール

ここからは、年末調整のやり方やスケジュールを紹介します。

3-1. 各種申告書類を配布して回収する|~11月下旬

はじめに対象者へ各種書類を配布し、記入してもらったあとに回収します。各種申請書類を提出してもらう目的は、所得税額の計算時に必要となる保険料や扶養などに関する「控除額」を把握するためです。

企業によって異なりますが、11月下旬頃までに書類の回収やチェックを済ませておくことが多い傾向にあります。

3-2.年末調整の計算|~12月

従業員から各種申告書類を回収したら、年末調整の計算に移ります。ここでおこなわれる主な計算は、下記の通りです。

| 計算 | 説明 |

| 1.給与額と徴収額の計算 | 1月から12月までに支払われた給与や賞与、源泉徴収の金額を把握する。 |

| 2.所得控除額の計算 | 給与所得控除や生命保険への加入、家族の扶養、住宅ローンの利用など、対象者の所得税を計算する際に差し引ける「控除額」を計算する。 |

| 3.各種所得控除と課税給与所得金額の算出 | 各種控除額を給与額から差し引き、課税給与所得金額を算出する。 |

| 4.算出所得税の計算 | 課税給与所得金額と国税庁の「算出所得税額の速算表」を照らし合わせ、算出所得税額を計算する。(※7) |

| 5.住宅ローン控除額の控除と年調所得額の算出 | 住宅ローンを組んで2年目以降の従業員の場合、算出所得税額から住宅ローン控除額を差し引く。 |

| 6.年調年税額の計算と過不足額の還付・徴収 | ここまでに計算した金額が課税対象となる「年調所得税額」となり、「年調所得税額×102.1」の計算をすることで「年調年税額」が算出される。 |

1. 給与総額と徴収金額を算出する

次に、従業員の1年間の給与総額と、源泉徴収した徴収税額の総額を計算します。年末調整をするタイミングで12月分の給与や賞与が未払いであっても、支給額が確定していれば問題ありません。

また、年の途中で入社した従業員がいる場合、前職でこの1年に給与の支給を受けていれば、その分も年末調整の対象になります。そのため、前職と合わせて年末調整をおこないます。

2. 給与所得控除後の金額の算出

給与所得控除とは、必要経費として給与から差し引くことができる控除のことで、所得税の算出に必要です。手順3-2で算出した給与総額から給与所得控除を差し引いて、給与所得控除後の金額を算出します。

3. 各種所得控除と課税給与所得金額の算出

各種所得控除額の算出には、従業員に以下の6つの書類を提出してもらう必要があります。

- 扶養控除等(異動)申告書

- 配偶者特別控除申告書

- 自社の給与・賞与からの社会保険料控除額の情報

- 従業員が加入する生命保険・地震保険などの保険料控除証明書

- 給与・賞与以外で支払った社会保険料の保険料控除証明書

- 住宅ローン控除のための住宅借入金等特別控除証明書

これらの書類をもとに、所得控除の合計額を算出し、課税給与所得金額を計算します。

課税給与所得金額とは、正しい所得税を算出するためのもととなる金額です。給与所得控除後の金額から、各種所得控除の合計額の算出を差し引くことで求めることができます。

なお、1,000円未満の端数は切り捨てとなるので注意しましょう。

4. 算出所得税額の算出

国税庁の公式サイト「算出所得税額の速算表」を参考に、手順3-5の課税給与所得金額から算出所得税額を計算します。

計算方法や計算式の詳細は、以下のリンクを確認してください。

参照:「算出所得税額の速算表」|国税庁

5. 住宅ローン控除額の控除と年調所得額の算出

2年目以降の住宅ローンについては年末調整で控除が可能です。算出所得税額から住宅ローンの控除額を差し引くと年調所得税額を求めることができます。

なお、1年目の場合は従業員本人による確定申告が必要です。

6. 年調年税額の計算と過不足額の還付・徴収

年調所得税額に、102.1%をかけると年調年税額が出てきます。手順3-2で算出した源泉徴収税額の総額が年調年税額より多ければ、還付として差額分を従業員に支払います。一方、少ない場合は差額分を従業員の給与から徴収します。

3-3. 所得税徴収高計算書を作成し、所得税を納付する|~1月上旬

源泉徴収税額を「所得税徴収高計算書」に反映して給与を作成します。所得税徴収高計算書は、源泉徴収税を納付する際に税務署への提出が義務付けられている書類です。

所得税徴収高計算書は給与を支払った翌月10日、つまり、1月10日までに「所得税徴収高計算書」と提出と合わせて税務署に源泉徴収税を納付する必要があります。

3-4. 源泉徴収票・法定調書合計表・給与支払報告書を作成して提出する|~1月下旬

年末調整は、従業員に還付・徴収して終わりではありません。年末調整後におこなう処理もあるので、以下の書類を作成して各機関に提出しましょう。

| 書類名 | 概要 | 提出先 | 期限 |

| 支払調書 | 誰に、どのような内容で、いくら支払ったのかを記載した書類 | 税務署 | 1月31日 |

| 法定調書合計表 | 税務署に提出する法定調書をまとめた表 | 税務署 | 1月31日 |

| 給与支払報告書 | 従業員に支払った給与をまとめた書類 | 市区町村 | 1月31日 |

| 源泉徴収票 | 従業員に渡したものと同じものを提出する | 税務署 | 1月31日 |

なお、企業は従業員に対して1月31日までに源泉徴収票を交付する義務を負います。

関連記事:源泉徴収票の作成方法|年末調整や給与所得の計算方法を図解で説明

関連記事:給与支払報告書とは?書き方や提出方法をわかりやすく紹介

4. 年末調整を進めるうえでの注意点

ここでは、年末調整を進める際の注意点を2つ紹介します。

4-1. マイナンバーの記載が必要

2016年以降、年末調整では従業員のマイナンバー(個人番号)の記載が必要な書類があります。一部例外を除きますが、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」には給与所得者本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族などのマイナンバーを記載しなければなりません。

4-2. 最新のルールを確認する

先述したマイナンバーのように、その年によって年末調整のルールが変更になることがあります。直近では令和2年度に所得税に関わる制度が改正され、毎年同じ処理方法では正しく年末調整できないこともあります。

年末調整をおこなう際は、国税庁のウェブサイトなどで最新の情報を確認し、正しく処理するよう心がけましょう。所得税計算などでミスが起こると、会社に対してペナルティが課されることもあるので注意が必要です。

5. 年末調整に関するよくある質問(FAQ)

ここでは、年末調整に関するよくある質問に対する回答を紹介します。

5-1. 複数の会社に所属している場合の年末調整のやり方は?

アルバイトやパートなどで複数の会社に所属している人もいるかもしれません。年末調整を受けられるのは1社のみです。

そのため、「主たる給与」を受け取っている会社に「扶養控除等(異動)申告書」を提出して、年末調整を受けてもらいましょう。なお、主たる給与とは「扶養控除等(異動)申告書」を提出している人に支払う給与を指します。[注6]

複数の会社で年末調整を受けると、取り消しが必要になるので注意が必要です。

その後、すべての会社から源泉徴収票を受け取って、基本的に確定申告をおこなう必要があります。ただし「主たる給与」以外の所得が20万円を超えない場合、年末調整を受ければ確定申告をしなくても問題はありません。[注7]

[注6]No.2520 2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収|国税庁

[注7]確定申告が必要な方|国税庁

5-2. 年末調整の手続きが間に合わなかったらどうする?

従業員が年末調整の書類提出を遅れたり、年末調整の計算が期限までにおこなえなかったりするなどで、年末調整の手続きが間に合わなかったときはどのように対応すればよいのでしょうか。

実際の年末調整の期限でなく、会社で設けている期限に間に合わなかった場合は、再調整できるかを検討しましょう。

時間に余裕があれば、再調整することで年末調整に間に合わせることができます。会社での年末調整の期限は、従業員の提出忘れや年末調整の計算ミスなどを考慮して、余裕を持って設定するようにしましょう。

年末調整の期限までに手続きが間に合わない場合は、従業員が自分で確定申告しなければなりません。確定申告の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。

確定申告の期限に間に合わない場合、延滞税や無申告加算税といったペナルティを課される恐れがあるので注意が必要です。

5-3. 年末調整の用紙はどこでもらえる?

年末調整の用紙は、税務署から配布を受けることができます。会社の人事や総務担当者で用紙を用意する必要がある人は、まず管轄の税務署に問い合わせましょう。

また、国税庁のサイトからもPDFファイルを入手できるため、国税庁のホームページからダウンロードして使用することも可能です。[注8]

従業員は勤務先から用紙をもらうことができるため、基本的に自分で用意する必要はありません。

[注8]源泉所得税関係|国税庁

5-4. 年の途中で転職した人の年末調整はどこでやる?

会社員で年の途中に別の企業に転職した場合は、原則として転職後の会社で年末調整を受けます。そのときに、前職の源泉徴収票が必要になるので、きちんと管理しておくことが大切です。

例外として、前職の会社から12月分の給与が支払われた後に、転職をおこなった場合、前職で年末調整を受けることができます。

個人事業主などから会社員になった場合も同様で、転職後の会社で年末調整を受けることが可能です。ただし、個人事業主で得た所得が一定を超える場合、年末調整に加えて、確定申告をおこなわなければならないケースもあるので十分に注意しましょう。

5-5. 年末調整は電子化できるの?

平成30年度(2018年度)の税制改正により、2020年10月1日より年末調整の電子化ができるようになっています。[注9]

ただし、年末調整の電子化は、すべての企業に義務付けられているわけではありません。

年末調整の電子化により、控除証明書の取得や各種申告書の記入・提出、控除額の計算などをオンライン上でおこなうことができます。そのため、従業員は必要書類の取得・記入・提出が容易になり、手続きの負担が少くなります。また、年末調整の担当者は控除額の計算ミスなどが減り、業務の効率化が期待できます。

年末調整の電子化を推進するには、年末調整ソフトの導入がおすすめです。近年ではさまざまなツールが登場しているので、料金や機能、サポート、セキュリティなどを考慮して、自社にあったシステムを選定することが大切です。

6. 年末調整のやり方を理解して正しく計算しよう

本記事では、年末調整の概要や手続きの流れなどを説明しましたが、実際に処理をおこなうとなると手間のかかる大変な業務です。

また、従業員に対して還付・徴収をおこなうので正しい処理が求められ、税務署などへの書類提出も滞りなく済ませることが必要なため、プレッシャーを感じる人もいるでしょう。

さらに、年末調整に関する税率や計算方法は年々複雑化する傾向にあります。毎年最新の情報を確認し、従業員一人ひとりに対して正しい処理をおこなうことが難しくなっています。

今後も年末調整を実施する部署の負担が増すことは明らかです。早い段階で給与管理システムの導入を検討し、正確で負担の少ない年末調整を実現させましょう。

令和7年度の税制改正によって、令和7年12月の年末調整から変更が生じます。

- 「令和7年分の年末調整で提出する書類は?」

- 「アルバイトやパート、退職者に年末調整は必要?」

- 「年収の壁の引き上げで年末調整はどう変わった?」

このような疑問をお持ちの方に向けて、令和7年分の年末調整に必要な書類から対象者、計算の流れまで、年末調整に関する基本的な業務を図解でわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。

業務の進め方に不安のある方や、抜け漏れなく対応したい方は、ぜひこちらから資料をダウンロードしてご活用ください。