「新入社員の考えていることがわからない」

「新人への対応は昔と同じままではいけない」

そのような新入社員に対する声を耳にする機会が増えています。

時代の変化や社会背景もあり、組織に参入する新入社員のキャリア観や仕事観は変わってきています。しかし、その一方で新人育成のアプローチは従来と大きく変化していません。

そのような中で果たして、貴社の新人育成方法は現在の新入社員にマッチしていると言い切れるでしょうか。

今回、上記のような問題意識に対して取り組む、株式会社ビジネスリサーチラボとアルー株式会社の2社が共催する「新人育成学」という新人育成の在り方を再検討するプロジェクトを取材。

同プロジェクトが実施した新入社員研修に関する調査経過報告会「新入社員研修のリアル」に参加させていただき、新入社員のリアルな声を捉えた調査結果を記事にまとめました。

目次

新入社員研修に関する調査の報告会とは?

新人育成学というプロジェクトは、人材獲得や組織適応・定着・戦力化の問題を経営課題として捉えるビジネスリサーチラボ社と、新人育成の成果にこだわろうとするアルー社の問題意識が発端となって始まったプロジェクトです。

今までの新人育成のアプローチを根本から問い直し、経営に資する育成の在り方を見出すことを目的としています。

今回取材したのは、その調査経過の報告会。ビジネスリサーチラボ社が取り組んできた新人育成関連研究のレビューや、新入社員研修を受講した3社4名の新入社員に対するインタビュー調査をご報告いただきました。

組織課題の本質に迫る調査を展開する調査会社。経営ボード・事業責任者の意思決定の精度を上げるためのコンサルティングを実施。新人研修の分野で最大手のアルー社とともに、普遍的に実施されてきた新人育成の在り方を問い直すことが必要であるという課題意識のもと、2016年に新人育成学というプロジェクトを立ち上げる。以降、新人育成に関する先行研究のレビューやリサーチを実施。それらをもとに、多角的な視点から改めて新人育成を捉えなおす試みをしている。

シェアNo.1の新入社員研修を始め、グローバル人材育成まで幅広い人材育成を手掛ける研修会社。アジア人材育成No.1、事業創造と人づくりでの継続成長をビジョンに掲げている。新人の育成に問題意識を持ち、本プロジェクトを企画・推進する。

【調査報告】新人のリアルから考える。現在の新人育成アプローチは妥当なのか?

今回の報告会で調査結果を報告するのは、ビジネスリサーチラボ社コンサルタントの神谷俊 氏。神谷氏は、エスノグラフィーという質的調査を専門とするリサーチ&コンサルティングのプロフェッショナルです。

今回の調査対象である新入社員4名に対して、入社前の2017年3月から7月現在に至るまで、継続的なフィールドリサーチを展開した結果を報告いただきました。

なお、調査は人事担当者や所属先企業の社員を経由せずに進めました。新人が本音を話しやすい環境を設定するためです。

まず、報告の前提として神谷氏は以下のポイントを解説しています。

- 教育というものはその目的や意味、方法論が揺らぎやすく、個人の価値観、経験、立場に依存して語られてしまうことがある。

- しかし、人材育成とは、あくまで経営に資するものであるべき。組織の維持存続・変革や業績向上に資するものでなければいけない。新人育成であってもそれは変わらない。

- 現在の主流の新人研修のプログラム構造は、高度経済成長以前から大きな変更がない。社会環境が大きく変わっているなかで、「新人」たちの特性は変化してきているにもかかわらず。

そのうえで、神谷氏は問いかけます。

「現在の新人育成のアプローチは妥当と言えるだろうか?」

「新人研修を経営パフォーマンスと結びつけて捉えられているだろうか?」

さらに報告前に、神谷氏はこの調査結果をどう捉えるべきかについて補足しています。

「個々の事例はあくまで1つの事例に過ぎない。しかし、この事例から自社の新人育成を振り返り、新人をとりまく現象を改めて内省していただきたい」

この記事をお読みいただいているみなさまもそういったスタンスでご一読いただけると幸いです。

調査報告その1|Aさんの事例:「マインド研修」における理不尽さ

まず、ケース1として報告をされたのが大手IT系企業W社に入社したAさんの事例です。Aさんは自らのやりたいことと、W社の事業内容や風土が合致したため入社を決めました。

そのAさんは、「マインド」「社会人としての意識変革」などというキーワードで展開される「態度変容型のプログラム」いわゆる「マインド研修」を受講しました。

このプログラムの特徴は、講師が受講者に課題を設定し、受講者の取り組みや姿勢・態度を厳しく注意するという点にあります。組織に適応する態度を獲得させるため、講師により厳しい方向付けがなされています。

長い距離を歩行したり、厳しい演習を実践したりといったプログラムがこれに含まれるとのこと。その研修において、Aさんが抱いたコメントが紹介されていました。

【研修を実施したAさんのコメント(抜粋)】

- 疑似営業体験をやる研修で死にました(笑)。実際の営業になったつもりでビジネスの提案をするのですが、何を言っても弾き返されるというお約束でした(笑)。「いやいや最初にそうしろって言った内容通りにやってるじゃん」って思いました。めっちゃ理不尽、マジの無理ゲー。いじめられて終わった感じでした。

- 「何の意味があるんですか」ってめっちゃ訊きたかった。「それで仕事できるようになるの?」って。でもさすがに聞けない。さすがに空気読みますよ。みんな一生懸命やってるから。(一生懸命やっている)フリかもしれないですけど。

これらのコメントからも見て取れるように、新人研修中、Aさんは心の内では研修内容に強い理不尽さを感じながらも、その場を取り繕うような行動をとり続けました。

- いやマジで何も学べてないですよ。「甘い気持ちでいるなよ!」っていう。それは痛いほどわかった。いじめられて理不尽な場所ということも分かった。あとは、「そういう会社なんです」っていうことも分かった。「そういう」というのは、レールに乗っかるような人がほとんどで、そういう人たちが働いている会社っていうこと。それをビジネスマインドと呼ぶのでしょうか?

上記のコメントを見て分かる通り、Aさんには態度変容は起きていません。「それで仕事できるようになるの?」というAさんのコメントには、改めて考えさせられるものがあります。

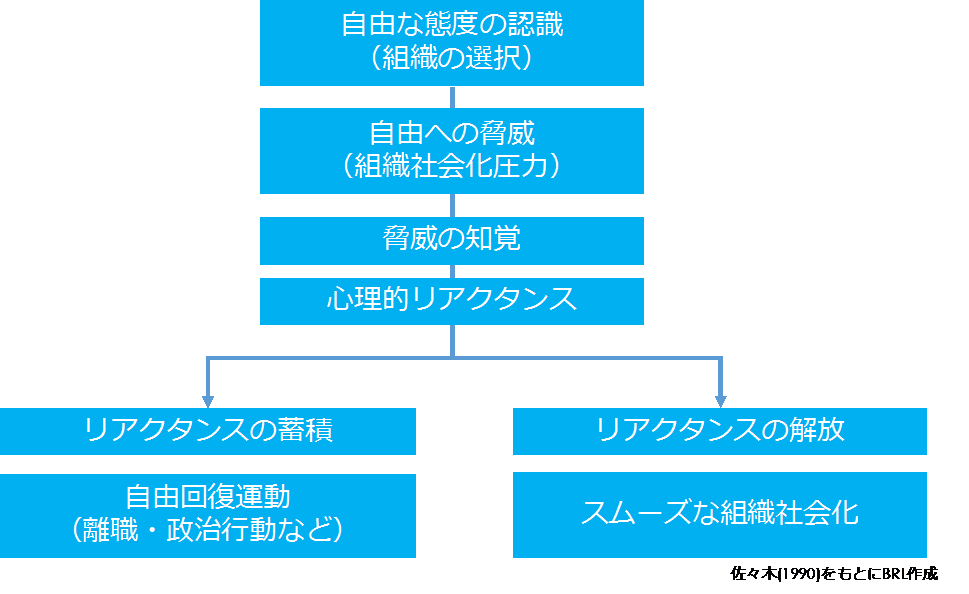

神谷氏は、心理学における態度変容のメカニズムをモデルとして提示しながらAさんに態度変容が発生しなかった要因について考察します。

- 受講者が教育方略そのものに矛盾や理不尽さを感じている。

- そのストレスを意見表明する機会が設計されていない。

この2つの要因が影響し、Aさんは心理的な抵抗姿勢(リアクタンス)を持ち続けました。その結果、講師からの厳しいアプローチも、態度変容という効果を出すに至りませんでした。

むしろ、Aさんは試行錯誤を繰り返す中で、自らの保身を最優先した表面的な「適応」行動をとったと神谷氏は解釈しました。

さらに、神谷氏は続けて参加者に問いかけていきます。

「態度変容は組織に適応するために必要なプロセスかもしれません。しかし、今回の事例のような一方的な厳しい説得型のアプローチは、現在の新人たちにとって妥当なものなのでしょうか」

「講師は理不尽さを意識していないかもしれませんし、一方的とも感じていないかもしれません。しかし、新人がそのように感じてしまっている点に根深さがある。改めて振り返る時期が来ているのかもしれません」

調査報告その2|Bさん、Cさん、Dさんの事例:新入社員研修におけるレディネス

ケース2では、コンサル系企業X社に入社したBさん・Cさんと、小売系企業Y社に入社したDさんの事例です。B・C・Dさんの事例では、それぞれの研修における学びの姿勢に着目していきました。

彼らの比較軸として、神谷氏は(新人研修に先立った)「現場経験」の有無に注目します。一般的な新人と同様に現場での業務経験を持たないBさん・Cさん。片や、インターンシップや内定者アルバイトで現場経験のあるDさん。

両者の経験値の違いが、学習姿勢にどのような影響を与えるのかについて報告がありました。分析対象となった両者のコメントを踏まえながら、それぞれの学習姿勢の差異が解説されました。

【研修を実施したBさん、Cさんのコメント(抜粋)】

- 論理的思考研修もかなりへこみました。理解しきれなかったっていうのが1番です。ワーク時間が決められているので、研修はどんどん前に進んでしまって、自分は理解しきれず取り残されていた。結構落ちこぼれる感じがあって、悔しかったです(Cさん)。

- 問題解決、論理的志向を理解しきれていないので成長した実感はない。成長したというよりこなしている感じ。出来るようになったものが1つもない。伸びた実感はないかも。劣等感がすごい(Cさん)。

Bさん、Cさんのコメントからは、研修内で提示される演習や課題ができないことに落ち込む姿が見て取れます。

神谷氏は彼らの姿勢について、以下のようにコメントしていました。

「研修というのは、あくまで現場でのパフォーマンスを上げるためにある。研修で失敗しても、実戦でうまくできればいい。そのための研修であるはずです。しかし、彼らは研修内で◯(マル)をもらうことを目指し、×(バツ)をもらうことに強いストレスを感じています」

「その結果、彼らは学習実感、成長実感、自己効力感が得られていないように見えます。その実感がないことで、現場への適応姿勢が弱まるリスクも考えられます」

一方で、新人研修前に現場経験のあるDさんについては異なる姿勢が見て取れます。

【研修を実施したDさんのコメント(抜粋)】

- おそらく現場で働いたことがあるというのは大きいです。講師が言わんとしていることはなんとなく分かったし、そうじゃないと思った部分も分かった。アルバイト時代の自分の動きを反省する感じで聞いていたんだと思います。それが配属後の備えにそのままなるっていう。

- 強烈だったのは、講師が元自衛官の方で、最初から雰囲気がスッゲェ怖い。案の上、厳しくて挨拶とか大声でやらされるんですよ。自分たちの声が出ていないので繰り返しやらされました。結構高圧的なマナーだから、うちの店舗の雰囲気に合っていないだろうなって。

- アルバイトでやってきたのと、研修でも実技をかなりやったので、まずはやってみたいという気持ちが強かった。今の自分を試してみて、何が不足しているかを知りたいという気持ち。

Dさんは、「現場で使えるためにはどうすればよいのか?」と考えながら研修を受講していました。講師の教える内容を全て鵜呑みにせず、現場を想定しながら学ぶべき内容を自ら取捨選択しています。

さらに、研修終了後には「早く現場にいって色々と試してみたい」と高い意欲を見せています。この差異は非常に深い示唆を提示してくれました。

神谷氏は、両者(Bさん・CさんとDさん)の学習姿勢や学習成果の差異に注目し、なぜこのような違いが生じるのかを解説しました。

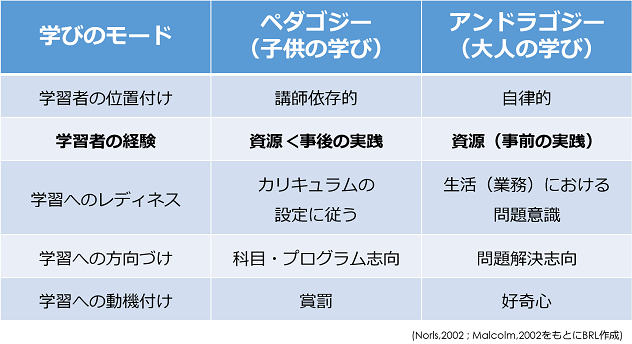

Bさん、Cさんの学習姿勢は「ペダゴジー(子供の学び)」と呼ばれる姿勢であり、子供がテストや受験で合格点をとる為に学習するという「勉強」の側面が強いとのこと。

Dさんの学習姿勢は「アンドラゴジー(大人の学び)」と呼ばれる姿勢であり、大人が実務や日常生活をよりよくするための、実践的な側面が強いものであるとのことです。

両者の学習姿勢の違いは、新人研修に先立つ現場経験が影響している、と神谷氏は述べます。

「Dさんの場合は、学習の『レディネス(素地)』が事前の現場経験によって形成されている可能性があります。それゆえに、研修内で◯(マル)をもらうことではなく、現場でのパフォーマンス発揮にゴールが設定されている。だから、講師のレクチャー内容を鵜呑みにせず自律的に学べているのです」

「新入社員研修は、現場受け入れ前に受講することが多いと思います。しかし、学生時代に試験対策として勉強をして来た学生たちは、Bさん・Cさんのような『学習癖』を形成しています。新人のレディネスをどう形成していくのかが重要です」

まとめ

今回の調査報告を整理すると、下記の点が紹介されていました。

■態度変容型の研修アプローチについて

- 厳しい指導を行うものの、学生は理不尽さを感じ、講師に表面的に合わせていた。

- 結果として、態度に変化が見られず、むしろ受講者は組織適応に不安を抱えていた。

■新人研修におけるレディネスについて

- 新人研修に先立った現場経験の有無によって、研修に対する姿勢が異なっていた。

- 現場経験の欠如によって、研修内で◯(マル)をもらうことを重視してしまい、成長実感を得られずに研修が終わっていた。

報告会当日は、多くの企業が参加し、調査結果を踏まえて各社が真剣なディスカッションをおこないました。さまざまな意見交換がなされる中、特に印象に残る問いがありました。

「企業は新人をどのように捉えるべきか?」というものです。

「何も成すことができない無力な存在」とするか、

「これから現場で大きな価値を生み出す資源」とするのか、

それによっても当然アプローチは異なります。組織のパフォーマンスを最大化させるための新人育成は、新人をどのように捉えた育成なのでしょうか。

労働人口の減少やマネジメント人材の減少、働き方の変化など、人材をめぐる環境は変化してきています。それに伴い、特に採用の現場においては著しい変化が見られるようになってきています。

神谷氏は、採用と接続する形で育成の在り方を再検討し、経営に資するために新入社員の適応・定着・戦力化を再設計していくことが重要である、とまとめていました。