人事における勤怠管理に欠かせないツールの一つとして、タイムカードがあります。

最近はクラウド型の勤怠管理システムが出てきていますが、それでもなお、管理のしやすさや使いやすさの観点から「手書き」のタイムカードを用いる会社もあります。

今回は、人事担当者向けに手書きのタイムカードの活用方法について徹底解説します。

関連記事:タイムカードとは?仕組みや使い方、メリット・デメリットを徹底解説

システムを利用した課題解決BOOK!

そこで、解決策の一つとして注目されているのが勤怠管理システムです。

勤怠管理システムの導入を検討することで、

・自社にあった打刻方法を選択でき、打刻漏れを減らせる

・締め作業はワンクリックで、自動集計されるので労働時間の計算工数がゼロに

・ワンクリックで給与計算ソフトに連携できる

など、人事担当者様の工数削減につながります。

「システムで効率化できるのはわかったけど、実際にタイムカードでの労働時間管理とどう違うのかを知りたい」という人事担当者様のために、タイムカードの課題を勤怠管理システムでどのように解決できるのかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、ぜひダウンロードしてご覧ください。

目次

1. タイムカードとは?

タイムカードとは、始業時刻や終業時刻などを記載し、従業員の勤怠を管理するためのツールのことです。紙のタイムカードの場合、タイムレコーダーに挿入することで打刻をおこなうことができます。なお、タイムカードとタイムレコーダーを合わせて、「タイムカード」とよぶこともあります。

紙とレコーダーを用意すればタイムカードでの勤怠管理を実施できるため、コストを低く抑えられることが大きなメリットです。

また、勤怠管理システムなどのようにITツールを使用する場合、使い方が複雑であると、勤怠管理の業務負担が増加する恐れもあります。一方、タイムカードの場合、運用はシンプルであるため、ITツールの操作が苦手な従業員でも簡単に使用可能です。

ただし、手作業で業務をおこなう場合、集計ミスが生じる可能性もあるので注意する必要があります。また、打刻漏れや不正打刻が発生することもあるため、運用ルールをきちんと整備することが大切です。

2. 手書きのタイムカードは違法?

手書きのタイムカード自体は違法ではありませんが、使用方法や運用によっては違法となる場合があります。

従業員が自分の勤怠記録を手書きで記入するタイムカードは、その特性上、不正確な記録や、従業員本人・管理者による不正な記録の改ざんが生じる可能性を考えなくてはなりません。また、厚生労働省は勤怠情報の把握について「客観的な記録」が必要があると定めています。

直行直帰の営業やリモートワークなど、従業員の勤怠を客観的に把握することが難しい場合は自己申告制による記録が認められていますが、そうでない場合はデジタル管理が正確かつ安心です。

デジタルの打刻であれば、後から改ざんすることができないため「客観的な記録」に該当するものとされています。

2-1. 手書きのタイムカードを用いるときのルール

手書きのタイムカードは特性上、自己申告制に該当するため、以下のような対策が必要です。

(2) やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合

① 自己申告を行う労働者や、労働時間を管理する者に対しても自己申告制の適正な運用等ガイドラインに基づく措置等について、十分な説明を行うこと

② 自己申告により把握した労働時間と、入退場記録やパソコンの使用時間等から把握した在社時間との間に著しい乖離がある場合には実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること

③ 使用者は労働者が自己申告できる時間数の上限を設ける等適正な自己申告を阻害する措置を設けてはならないこと。さらに36協定の延長することができる時間数を超えて労働しているにもかかわらず、記録上これを守っているようにすることが、労働者等において慣習的に行われていないか確認すること

基本的には客観的な方法で記録することが求められますが、やむを得ず自己申告制を採用する場合は、厚生労働省のルールに従いましょう。

3. 手書きのタイムカードを導入すべき企業とは?

手書きのタイムカード導入においては、企業の業態に合った導入の仕方をしないと実態に合わず、コスト削減や業務の効率化を妨げる要因となってしまいます。では、どのような企業が手書きのタイムカードを導入すべきか、場合分けをして紹介します。

3-1. 従業員100名未満の企業

従業員が100名未満の会社においては、1部署あたりの人数も10名前後になることが多く、手書きになってもタイムカードの集計が容易です。

加えて、1部署当たりのパートタイムスタッフやアルバイトスタッフとの区分けも容易で集計対象者が少なくて済みます。したがって、勤務状況の可視化もしやすく、マネジメントサイドが各社員の勤怠状況を把握しやすいでしょう。

勤怠ソフトや勤怠管理システムを導入するよりも、コストがかからずに済むという利点もあります。導入費用だけで100万円に迫るシステムもあり、ランニングコストも月間数万円となると、それだけで企業の収支に悪影響を及ぼすので、手書き管理は適しているでしょう。

3-2. アルバイトやパートタイムの比率が高い企業

雇用期間を定めて働くアルバイトやパートタイムのスタッフが多い場合、手書きで出勤頻度や勤務時間を記録したほうが管理しやすいというケースもあります。

従業員の入れ替わりが激しい場合、その度に複雑な勤怠管理システムの使い方を教育しなければならず、人事担当者の負担が大きくなりやすいです。また、市販のタイムカードでは、パート・アルバイトなどのように柔軟に働く勤務体系に対応できない可能性もあります。

このように、アルバイトやパートタイムを短期間に多く雇う場合や、柔軟な勤務体系を取り入れている場合などは、手書きのタイムカードを採用したほうが管理しやすいかもしれません。

3-3. パソコンをほとんど使わず「紙」ベースで業務を実施する企業

保険代理店などのように、「紙」で営業を実施し、紙で業務を管理している企業にとっては業態の延長上として、手書きでのタイムカード管理が適しているでしょう。いわゆる手書きの出勤簿の延長線上として捉えられることが多いです。

ベテランの事務員にとっても慣れ親しんだ手書きのタイムカードのほうが、慣れないパソコンよりも処理が早く進むケースもあります。

4. 手書きのタイムカードを使用するメリット

手書きのタイムカードを使用するメリットは、そのシンプルな特性に表れています。具体的なメリットは以下の通りです。

4-1. 導入が簡単

手書きのタイムカードは専用の機器やシステムが不要であるため、導入が容易です。

従業員はシンプルな紙のフォーマットを使って出勤や退勤時間を記入するだけで済み、難しい知識は必要ありません。そのため、企業は迅速かつスムーズに勤怠管理を始めることができます。

4-2. コストが抑えられる

手書きのタイムカードは電子的なシステムと比べて導入コストが低く、機器の購入やシステム導入に伴う費用がかかりません。

また、紙やインクなど消耗品のコストも比較的低く抑えられます。そのため、中小企業や予算が限られている企業にとっては経済的なメリットとなるでしょう。

4-3. フォーマットが自由

手書きのタイムカードは、企業側のニーズに合わせて自由にフォーマットを作成することができます。たとえば、勤務時間のほかに、企業独自の休憩や休暇といった項目を追加することも可能です。

5. 手書きでタイムカードを記載する際の注意点

ここでは、手書きのタイムカードを導入する際の注意点を紹介します。記入や管理をしやすい反面、不正の温床になりかねない側面もあるので、事例ごとに解説します。

5-1. 紙ベースによる資料保管の煩雑化

2020年の労働基準法改正により、タイムカードを5年間保管することが企業に義務付けられました。当面の間は3年間でも問題ありませんが、この経過措置はいずれ終了するため、5年間保管できるよう準備を進めましょう。

また、紙ベースでの管理となると5年ごとの入れ替えがあるとはいえ、紙のカードと集計結果を5年間保管せざるを得なくなり、紛失リスクや管理工数がかかってしまう恐れもあります。

対処法として、人事による一元管理で各部署に紛失リスクを負わせないことはもちろんですが、管理場所を特定して紛失しないように保管することが重要です。さらに、毎年帳簿の過不足を点検することで紛失リスクを低減することができます。

また、手書きのタイムカードだと書き直すことも可能であるので、出勤時間や退勤時間を正確に把握することができなかったり、本来出勤した時間よりも早い時間を書く(不正打刻)ことが起こったりするので、不安な場合は勤怠管理方法を見直しましょう。

当サイトでは、上述したようなタイムカード打刻で起こりうる課題やシステムを用いた解決方法を解説した資料を無料で配布しております。

本資料で紹介する方法は、人為ミスを減らすだけでなく効率化も期待できるため、自社の勤怠管理方法で不安な点があるご担当者様は、こちらから「タイムカードの課題解決BOOK」をダウンロードしてご確認ください。

※参考:『タイムカード保管方法』をもっと詳しく! ▶︎タイムカードの保管期間は5年!知っておきたいタイムカード保管方法

5-2. 担当者のタイムカード集計工数増加

手書きのタイムカードを集計して勤怠管理や給与に反映させる担当者の負担も大きな課題です。

月末にタイムカードを手入力や手計算でまとめるとなると、担当者に対して余計な延長勤務を強いてしまう可能性もあります。

したがって、担当者の残業代に手当を上乗せするとともに、締日直後の過重労働後には半休を支給するなど、他の従業員との間に労働時間の大きな差が生じないような環境づくりが求められます。

5-3. 情報の改ざんに要注意

手書きのタイムカードを活用している場合、勤怠情報が改ざんされるリスクがあります。最も考えられるケースは、従業員自身による不正な記録です。

遅刻をしたにも関わらず、通常の勤務開始時刻を記入するようなケースもあれば、実際は残業しているのに通常の退勤時刻を記入するケースもあります。

また、第三者による嫌がらせとしての不正な改ざんも、可能性としてあるでしょう。手書きのタイムカードにおけるこのような改ざんのリスクは、企業にとって大きなデメリットとなります。

5-4. 鉛筆での記載はNG

手書きでタイムカードに記入するときは、鉛筆を使わないようにしましょう。後で時刻を書き換えられたり、間違えて消してしまい正しい出退勤時刻がわからなくなったりするからです。

簡単に書き換えられるような管理方法は、客観的な記録と認められない可能性もあります。タイムカードに記入するときは、ボールペンを使うように周知しておきましょう。

5-5. ヒューマンエラーに要注意

手書きのタイムカードで勤怠管理をおこなうときは、ヒューマンエラーにも注意しなければなりません。単純に記入を忘れたり、違う日付の欄に記入したりすることがないよう、従業員へ周知しておくことが大切です。

また、時刻を雑に記入すると、集計時に担当者が読み取れない可能性もあります。読み間違いにより、労働時間の合計を正しく算出できないケースもあるでしょう。確認作業が発生すると業務効率が悪くなってしまうため、読み取れる文字を丁寧に記載するよう、教育しておくことが重要です。

6. タイムカードの書き方

ここでは、タイムカードや勤務表に記載すべき項目や書き方について詳しく紹介します。

6-1. 勤怠管理に必要な情報を記載する

タイムカード・勤務表を導入する目的は、適切な勤怠管理をおこなうことであるので、従業員の勤務状況を把握するために必要な情報を記載します。また、労働基準法に違反しないように、適切な項目を設ける必要があります。

たとえば、タイムカードや勤務表に下記のような項目を設けると、勤怠管理がしやすくなるでしょう。

- 出勤日数

- 出社時刻

- 退社時刻

- 休憩時間

- 出勤日ごとの労働時間

- 時間外労働をおこなった日付および時間数

- 休日労働をおこなった日付および時間数

- 深夜労働をおこなった日付および時間数

- 備考

- 承認印

このように、労働基準法の基準を踏まえたうえで勤怠管理を適切におこなえるように、タイムカードの記載事項や書き方を決めるのがおすすめです。

6-2. タイムカードを押し忘れた際の書き方

タイムカードで勤怠管理をおこなっている場合、従業員がタイムレコーダーに挿入し忘れてしまうことは少なくないでしょう。その場合、タイムカードに手書きで記入することが一般的な対処方法です。

タイムカードへ記述した内容が事実であると確認できる場合、手書きでも実際に労働した時間として認められます。ただし、上司や管理者の許可をとってから手書きで記載する運用方法にすることが重要です。

従業員の意思のみで、タイムカードに手書きで記入できるようにしてしまうと、内部不正につながる恐れがあります。

上司や管理者の承認フローを導入することで、コンプライアンスを強化し、適切な勤怠管理をおこなうことが可能です。また、タイムカードの押し忘れを防ぐように、タイムレコーダーを配置する場所を工夫するなど、対策をおこなうことが大切といえます。

6-3. 残業時のタイムカードの書き方

残業をおこなった場合には、備考に残業の理由と時間を記載する方法や、タイムカードに残業時間の項目を設けて記載する方法などがあります。

労働基準法では、1日8時間・週40時間という法定労働時間が定められているため、どちらか一方を超えると時間外労働(法定外)となり、割増賃金が発生します。また、残業時間は1分単位で計上することも必要です。

時間外労働に関する集計ミスが生じると、給与の支払いにも影響を与えるため、従業員と企業の間でトラブルが発生する可能性もあります。

このように、労働基準法や給与の正確な集計の観点から、従業員の労働時間を適切に管理して、残業時間をきちんと把握するように、タイムカードに記載しなければなりません。

従業員の適切な勤怠管理をおこなうためにも、残業時間は週末や月末にまとめて記入してもらうのではなく、できる限り時間外労働をおこなった日に記入してもらうのがおすすめです。

6-4. 有給時のタイムカードの書き方

労働基準法により、半年間継続して雇われており、労働日のうち80%以上を出勤している従業員に対しては、有給休暇を付与する義務があります。

有給休暇については、タイムカードに記入しなくても良い場合もあります。しかし、従業員の勤務状況を適切に管理するためにも、タイムカードに有給休暇の情報を記入することが大切です。タイムカードには、備考や休暇の欄を設けて、「有休」「年休」など、有給休暇とわかるような書き方を採用するのがおすすめといえます。

また、有給休暇の申請やタイムカードの記入方法については、きちんと従業員に周知しておくことが重要です。

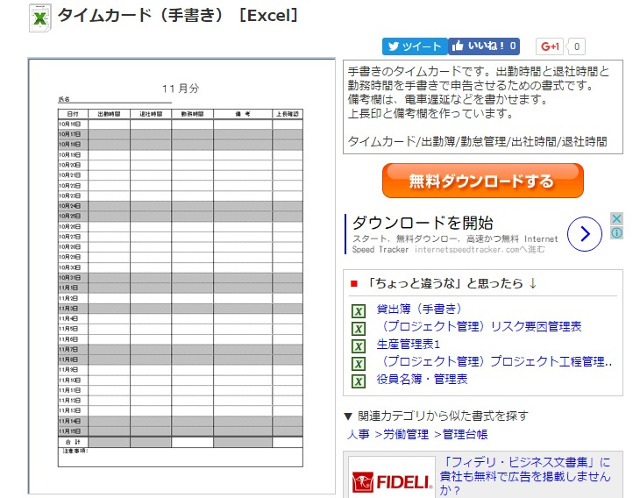

7. 手書きタイムカードに適したエクセルフォーマット

ここでは、手書きでの管理におすすめのタイムカードのフォーマットを紹介します。

7-1. Excelから出力できる手書きタイムカード

1日ずつ上長確認を実施する形式となっているため、毎日上長が勤怠状況をモニタリングすることができ、不正を防止しやすくなります。

記入方法も出勤・退社・勤務時間のみというシンプルな形式になっているので、従業員にとっても記入しやすいタイプといえるでしょう。

7-2. 残業時間も把握できるタイプのフォーマット

勤務時間と残業時間を一緒に管理することにより、通常勤務時間に加えて残業時間がどれだけ蓄積されているかチェックできます。

併せて遅刻や早退の有無も点検できるので、一元管理にはもってこいのフォーマットといえるでしょう。

関連記事:タイムカードをエクセルで計算するには?関数や無料テンプレートも紹介

8. このような場合はどうすべき?手書きタイムカードQ&A

ここまで、手書きのタイムカードの活用方法について触れてきましたが、具体的なケースに分けてFAQを設け、実務面の疑問に回答していきます。

8-1. Q.出退勤時刻を不正に記録された場合の対応方法は?

A.厳重注意をしたうえで、頻発する際には譴責などの強い態度での対処が望ましいでしょう。罰則規定による対処はもちろんのこと、不正をしてしまった従業員がなぜ不正に走ったのか、原因を探ることも重要です。

関連記事:タイムカードの改ざんは違法!不正打刻や改ざんを防ぐ方法をご紹介

8-2. Q.タイムカードを訂正するときは?

A.タイムカードに記入された勤怠が誤っている可能性がある場合、速やかに事実確認をおこないましょう。確認が遅れると、給与計算時にミスが発生したり、修正の手間がかかったりしてしまいます。

確認のうえで誤っていた場合は、再発を防ぐためにも、ミスの理由や実際の勤怠状況についても確認しましょう。また、訂正の際は、訂正をおこなった従業員の署名と訂正した日付を記入するのが望ましいです。

これによって、いつ誰が訂正をおこなったのか明確になり、労働基準監督署による監査が入った場合も不正がおこなわれていない証明として提出できます。

8-3. Q.残業代の記録はどうすればよいか?

A.従業員に備考欄に記入してもらうか、タイムカードに残業時間の欄も作成して、残業時間の正確な把握に努めましょう。従業員には月末にまとめて記入してもらうのでなく、毎日定点を持って記入してもらうことで、人事・従業員両者で残業時間を正確に把握して過重労働の発生を未然に防ぎぐことにつながります。

8-4. Q.従業員がタイムカードを紛失してしまった場合は?

A.すぐに再発行の手続きを取りましょう。フォーマットを事前に共有している場合は、自分のローカルデータにタイムカードを残しておき、入力データを保管しておいてもらうように従業員へ指導します。

また、一元管理でタイムカード保管庫を部署ごとに作って、従業員が紛失してしまうような状況を作らないようにしましょう。

8-5. Q.書類管理を煩雑にしないためのコツは?

A.5年間管理することになるので、管理場所を何個も作らないことが重要です。人事での保管庫1つと各部署での月々の管理用ボックスで事足りるでしょう。

何よりも重要なのは、各部署でまとめたタイムカードを各部署に置かずに人事で一元管理することで、各部署に余計な紛失リスクを背負わせないことです。

8-6. Q.営業先に行ってそのまま帰ってしまう従業員にはどう記入させるべきか?

A.直行・直帰の場合、その事実がわかったタイミングで上長に何時からのアポイント、何時までのアポイントか報告してもらうことが大切です。

業務後、業務前にメールか電話で証拠が残るように勤怠申告してもらった後、タイムカードに記入してもらいましょう。この際、備考欄に直行・直帰と記入してもらいます。

9. 手書きのタイムカード以外の勤怠管理方法

手書きのタイムカードによる勤怠管理に限界を感じたら、以下のような方法を検討するとよいでしょう。

9-1. デジタル打刻のタイムカードを利用する

タイムレコーダーを使ってデジタル打刻できるタイムカードに移行すれば、勤怠管理を効率化できます。職場の出入口付近にタイムレコーダーを設置しておき、出勤時刻と退勤時刻に打刻してもらうようにすれば、勤怠情報を簡単に記録することが可能です。

ただし、手書きのタイムカードと同様、打刻漏れや不正打刻が発生する可能性もあるため、ルールを徹底しておきましょう。

9-2. パソコンのログで記録する

パソコンのログを活用して、勤怠情報を記録することも可能です。ログイン時を出勤時刻、ログオフ時を退勤時刻として記録すれば、タイムカードに手書きするような手間は発生しません。

ただし、とくに仕事をせず、ログインした状態で放置している場合でも、労働時間とカウントされてしまうため注意が必要です。また、パソコンを使っていない場合は、そもそも記録を取ることができません。

9-3. 勤怠管理システムを導入する

勤怠管理を効率化したい場合、システムを導入するのがおすすめです。勤怠管理システムを導入すれば、簡単に出退勤時刻を記録できるのはもちろん、労働時間の集計も自動化できます。打刻をしていないときにアラートで教えてくれるシステムもあるため、打刻漏れを防止することもできるでしょう。

また、パソコンだけではなくスマートフォンからも打刻できるので、リモートワークを採用している企業や直行直帰の従業員が多い企業にも最適です。さまざまな勤怠管理システムがあるため、自社の目的や予算を明確にしたうえで最適なものを選びましょう。

10. 手書きのタイムカードを利用するなら不正に注意しよう!

手書きのタイムカードは従業員の少ない企業にとって、安価なコストで勤怠管理を円滑にする利点があります。また、フォーマットによっては個々の従業員の残業時間まで管理できるので、毎日の勤怠管理が容易になります。しかし、管理方法や従業員への指導を誤ると、不正の温床になりかねません。

一元管理や罰則規定の整備に加えて、従業員の不正を防止するためにホワイトな職場作りをおこなうことによって、タイムカードの管理をより円滑なものにしていきましょう。

また、紙のタイムカードに手間を感じる場合は、勤怠管理システムの導入検討をおすすめします。現在では、国内でも勤怠管理システムは数えきれないほど存在します。

なかには、無料で始められるものや機能別で業界に特化したものなど、さまざまな勤怠管理システムが登場してきました。勤怠管理に課題を感じている人事担当者は、以下の記事なども参考にしながら導入を検討してみてください。

※参考:勤怠管理システム53製品を比較|特徴・機能比較表・料金|最もおすすめできるのは?

システムを利用した課題解決BOOK!

そこで、解決策の一つとして注目されているのが勤怠管理システムです。

勤怠管理システムの導入を検討することで、

・自社にあった打刻方法を選択でき、打刻漏れを減らせる

・締め作業はワンクリックで、自動集計されるので労働時間の計算工数がゼロに

・ワンクリックで給与計算ソフトに連携できる

など、人事担当者様の工数削減につながります。

「システムで効率化できるのはわかったけど、実際にタイムカードでの労働時間管理とどう違うのかを知りたい」という人事担当者様のために、タイムカードの課題を勤怠管理システムでどのように解決できるのかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、ぜひダウンロードしてご覧ください。