70歳以上の人であっても、会社に勤めていれば社会保険に加入しなければなりません。しかし、これまでに社会保険に加入した期間など、労働者の状況によって手続きが変わってきます。この記事では、社会保険の加入義務は何歳までかを説明したうえで、70歳以上の社員に必要となる社会保険の手続きについてわかりやすく解説します。

社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 社会保険の加入義務は何歳まで?

2021年4月に施行された改正高年齢雇用安定法により、各事業所には65歳までの従業員の雇用義務や、70歳までの就業機会確保の努力義務が課されることとなりました。

高年齢者雇用安定法は、少子高齢化が進むなかで意欲ある高齢者が年齢に関係なく活躍できるよう環境整備を図るための法律です。実際に、年齢上限を設けない継続雇用に取り組む企業は増えており、高齢者が働きやすい社会が実現しつつあります。

ただし、社会保険の適用事業所が高齢者を雇用する際には、社会保険の扱い方に気をつける必要があります。70歳以上の労働者であっても、加入要件を満たす場合、必ず社会保険に加入させなければなりません。ここでは、社会保険の加入義務は何歳までかについて詳しく紹介します。

関連記事:社会保険とは?代表的な4つの保険と今さら聞けない基礎知識

1-1. 健康保険は75歳未満

日本では国民皆保険制度が採用されているため、すべての人が何らかの公的医療保険に加入することになります。会社に勤める従業員は、加入要件を満たせば、健康保険に加入することが可能です。しかし、75歳に到達したら、各都道府県の広域連合と市区町村とが連携して運営する「後期高齢者医療制度」に加入する必要があります。

そのため、健康保険の加入義務が課されるのは、原則として、75歳未満の労働者です。ただし、一定以上の障害があると認められた場合は、65歳以上75歳未満の従業員も後期高齢者医療制度に加入できるため留意しておきましょう。

1-2. 厚生年金保険は70歳未満

厚生年金保険法第9条に基づき、厚生年金保険に加入できるのは、原則として、70歳未満までの労働者です。しかし、70歳以上の従業員であっても、年金を受給するための加入期間の要件を満たしていないなどのいくつかの条件をクリアすれば、事業主の同意を得たうえで、「高齢任意加入被保険者資格取得申出/申請書」を提出することで、継続して厚生年金保険に加入することが可能です。

(被保険者)

第九条 適用事業所に使用される七十歳未満の者は、厚生年金保険の被保険者とする。

1-3. 介護保険は65歳未満(40歳以上から加入)

介護保険は、介護保険法第9条に則り、原則として、会社に勤めているかに関係なく、65歳になったら加入することになります(第1号被保険者)。ただし、会社に勤めていて健康保険に加入している40歳以上の労働者も、介護保険に加入しなければなりません(第2号被保険者)。40歳以上65歳未満の従業員が第2号被保険者になれるので、65歳に到達したら第1号被保険者への切り替え手続きが必要です。

(被保険者)

第九条 次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。

一 市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)

二 市町村の区域内に住所を有する四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者(以下「第二号被保険者」という。)

1-4. 雇用保険と労災保険に年齢上限はない!

雇用保険や労災保険の加入条件に年齢の制限はありません。労災保険はすべての労働者が加入対象なので注意が必要です。また、雇用保険と狭義としての社会保険(健康保険・厚生年金保険・介護保険)の加入条件は異なるため、きちんと理解を深めておくことが大切です。

70歳以上の労働者であっても、労災保険には必ず加入させましょう。また、雇用保険の加入要件を満たす場合は、雇用保険にも確実に加入させる必要があります。

2. 70歳以上の社員を雇用している場合に必要な社会保険手続き

70歳以上の従業員が退職した場合や、70歳以上の従業員に賞与を支給した場合などには、70歳未満の労働者とは違った社会保険の手続きが必要です。ここでは、70歳以上の社員を雇用している場合に必要な社会保険の手続きについて詳しく紹介します。

2-1. 70歳に到達したときの手続き

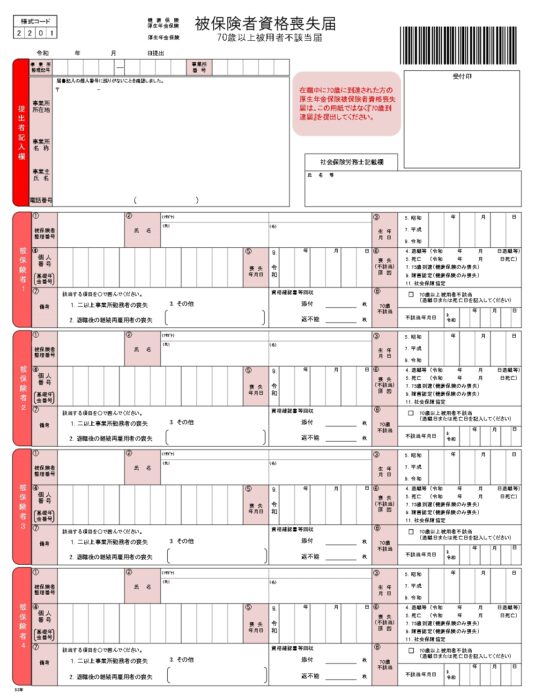

従業員が70歳に到達した場合、厚生年金保険の資格喪失手続きと、「70歳以上被用者該当届」の提出が必要です。なお、厚生年金保険の資格を喪失するのは70歳になる前日です。つまり、労働者が70歳になった誕生日から5日以内に、「被保険者資格喪失届」と「70歳以上被用者該当届」を指定の方法で日本年金機構に提出しましょう。

2-2. 70歳以上の社員が退職したときの手続き

70歳以上の社員が退職(死亡)した場合、「70歳以上被用者不該当届」を作成し、退職日(死亡日)の翌日から5日以内に日本年金機構に提出が必要です。また、「70歳以上被用者不該当届」のフォーマットは「被保険者資格喪失届」と同じものです。作成する際は、「70歳不該当」欄の「70歳以上被用者不該当」にチェックを入れるようにしましょう。

2-3. 厚生年金保険の資格基準を満たさなくなったときの手続き

70歳以上の社員が厚生年金保険の資格基準を満たさなくなったときも「70歳以上被用者不該当届」を日本年金機構に提出しなければなりません。労働条件の変更により、労働時間が短くなるなどにより、厚生年金保険の資格基準を満たさなくなるケースもあります。本人や家族の健康状態を理由に労働条件を変える場合は、資格基準を満たしているか確認したうえで必要な手続きを進めましょう。手続きの期限は、事実発生日から5日とされています。

2-4. 70歳以上の社員へ賞与を支給したときの手続き

70歳以上の社員へ賞与を支給したときは「70歳以上被用者賞与支払届」を作成し、賞与支給日から5日以内に日本年金機構へ提出する必要があります。これは、賞与額も在職老齢年金の計算に反映されるためです。

作成する際は、備考欄の「70歳以上被用者」の部分を丸で囲みます。また、個人番号欄に個人番号(マイナンバー)もしくは基礎年金番号を記載しましょう。

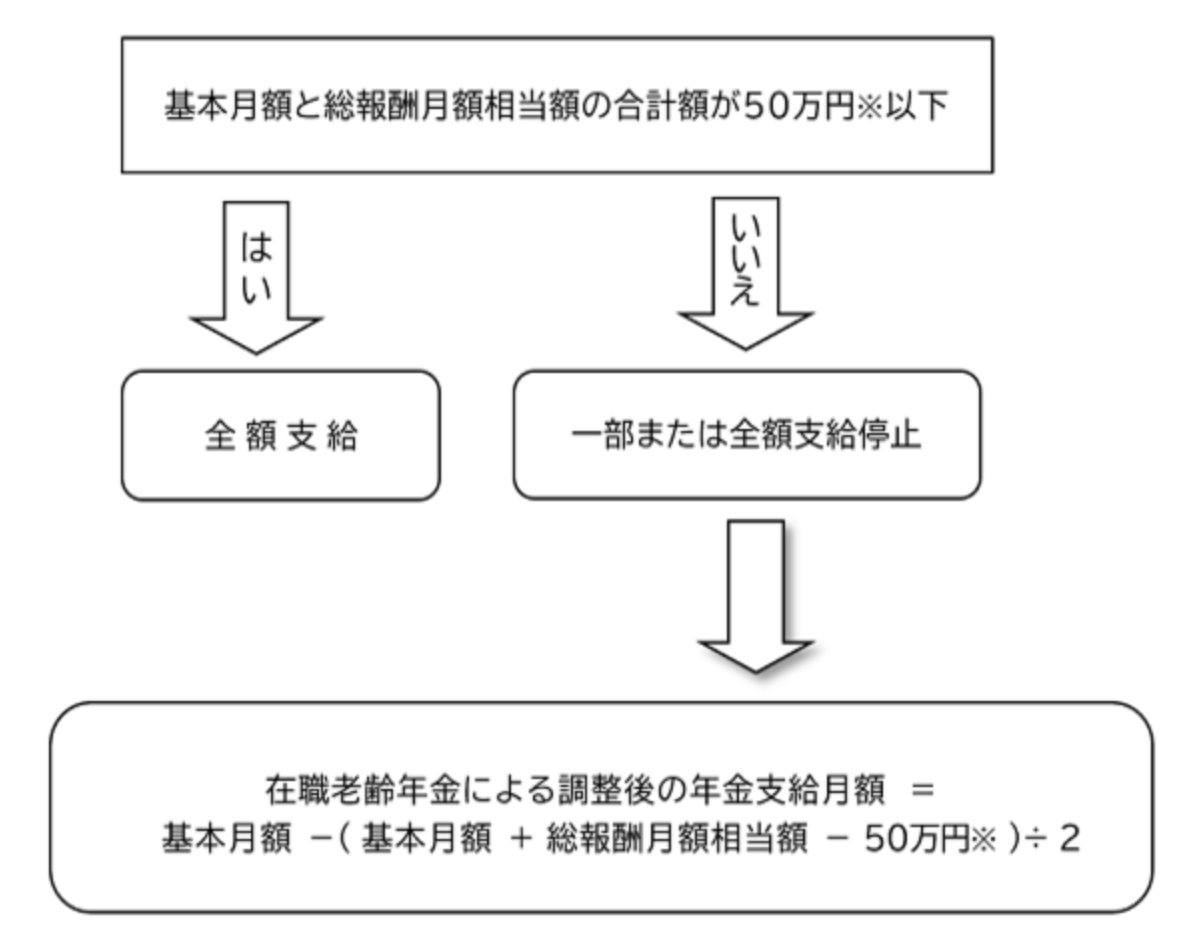

2-5. 定時決定の際の手続き

70歳以上被用者に対する定時決定の手続きも必要です。定時決定とは、毎年4月から6月までの給与額をもとに標準報酬月額を再計算することです。在職老齢年金の併給調整の対象になるかどうかは、基本月額と総報酬月額相当額(標準報酬月額や標準賞与額を考慮)を基に判断します。そのため、定時決定の結果によっては、在職老齢年金の調整が必要になるので、日本年金機構へ「70歳以上被用者算定基礎届」の提出が必要です。

作成する際は、備考欄の「70歳以上被用者算定」の部分を丸で囲み、個人番号欄に個人番号(マイナンバー)または基礎年金番号を記載しましょう。なお、手続きの期限は、毎年7月10日です。

2-6. 70歳以上の社員の固定給が変動したときの手続き

70歳以上の労働者も、固定給に大きな変動が生じた場合、標準報酬月額が変更になり、在職老齢年金の併給調整の対象になる可能性があるため、「70歳以上被用者月額変更届」を日本年金機構に提出しなければなりません。改定月に忘れず提出しましょう。

具体的には、変更後3カ月間の平均給与額と、変更前の標準報酬月額を比較して、2等級以上の差が発生したときが対象です。書式は、70歳未満の社員が使用する「被保険者報酬月額変更届」と同じものです。作成する際は、備考欄の「70歳以上被用者月額変更」の部分を丸で囲んだうえで、個人番号欄に個人番号(マイナンバー)もしくは基礎年金番号を記載しましょう。

3. 75歳に到達した社員に必要な社会保険手続き

75歳に到達すると、健康保険の加入要件を満たさなくなります。ここでは、社員が75歳になったときに必要な手続きについて解説します。

3-1. 健康保険被保険者資格喪失届の提出

75歳以上の労働者には、健康保険被保険者資格が与えられません。その代わりとして、後期高齢者医療制度の被保険者へ移行されます。事業主は、当該労働者が75歳の誕生日を迎えるタイミングで「健康保険被保険者証」と「健康保険高齢受給者証」を回収します。その後、「健康保険被保険者資格喪失届」を作成し、期限までに日本年金機構もしくは所属する健康保険組合に提出しましょう。

なお、健康保険料の控除は、労働者が健康保険の資格を喪失する日の前の月までとなります。給与計算の際には前月までを適用させるようにしましょう。

3-2. 被扶養者に関する資格喪失届の提出

75歳となった労働者に扶養家族がいるときには、被扶養者の健康保険も被保険者から外れることになります。そのため、被扶養者に関する資格喪失届の提出も忘れずにおこなうことが大切です。

なお、扶養家族はその後、別の医療制度に自身で加入する必要があります。扶養家族が働く事業所の社会保険や国民健康保険などに加入するよう促しましょう。

4. 70歳以上の社員を新たに雇うときに必要な社会保険手続き

社会保険について、70歳以上の労働者は、通常の従業員と違った手続きが必要です。ここでは、70歳以上の社員を新たに雇うときに必要な社会保険の手続きについて詳しく紹介します。

4-1. 70歳以上被用者とは?

70歳以上被用者とは、厚生年金保険法第27条で定義されていて、次のいずれもの要件を満たす労働者のことです。

- 年齢が70歳以上

- 過去に厚生年金保険の被保険者であった期間がある

- 適用事業所で雇用される

- 厚生年金保険の適用除外に該当しない(日雇い労働者や短時間労働者でない など)

老齢厚生年金の受給権者である社員には、老齢厚生年金の金額と、給与や賞与の金額に応じて老齢厚生年金の一部が停止となる在職老齢年金が適用となります。そのため、賞与を支給した場合や給与が大きく変化した場合などには、社会保険の手続きが必要です。

ただし、法人の代表者や役員、常勤の社員のいずれかであることや、年齢以外の適用除外要件に当てはまらないことが70歳以上被用者に該当する条件です。非常勤の監査役や報酬を受けない人は、社会保険の適用外です。

70歳以上被用者に関する届け出に年齢の上限はありません。70代に限らず、80代以上の社員を雇用するときにも手続きが必要となります。

被保険者であつた七十歳以上の者であつて当該適用事業所に使用されるものとして厚生労働省令で定める要件に該当するもの(以下「七十歳以上の使用される者」という。)

4-2. 70歳以上被用者該当届の提出が必要

新たに70歳以上被用者に該当する労働者を雇用する場合、「70歳以上被用者該当届」を作成し、提出する必要があります。なお、厚生年金保険の「被保険者資格取得届」と「70歳以上被用者該当届」は一つの書類にまとめて作成し、提出することが可能です。これらの書類は、採用した日から5日以内に日本年金機構に提出する必要があります。

4-3. 厚生年金保険の任意加入について確認する

厚生年金保険は70歳未満の人が加入対象であるため、70歳以上の労働者を雇用する場合、原則として、厚生年金保険の加入手続きは不要です。しかし、老齢年金を受け取るための要件を満たしていない従業員は、事業主の同意と厚生労働大臣が認可があれば、70歳以上になっても厚生年金保険に加入できる可能性があります。

そのため、新しく70歳以上の労働者を雇用する場合、厚生年金保険の加入履歴についてヒアリングすることが大切です。もしも高齢任意加入の希望があったら、労使で話し合ったうえで、当該労働者に「高齢任意加入被保険者資格取得申出/申請書」を自ら日本年金機構に提出してもらうようにしましょう。

4-4. 健康保険の加入要件をチェックする

健康保険は75歳未満まで加入できます。そのため、70歳以上の労働者であっても、75歳までは健康保険に加入することが可能です。

なお、新たに雇用する労働者が65歳以上75歳未満の一定の障害などを持つ人で、後期高齢者医療制度に既に加入している、もしくは加入を希望している場合、健康保険への加入手続きは不要です。また、健康保険と厚生年金保険の「被保険者資格取得届」、厚生年金保険の「70歳以上被用者該当届」は一つの書類にして作成し、提出することができます。

関連記事:社会保険の加入条件は?保険の種類ごとに条件を詳しく紹介

5. 70歳以上の社会保険手続きに関連して押さえておきたいポイント

70歳以上の労働者を雇用している場合、通常の従業員とは違った社会保険の手続きが必要になる場合があります。また、その他にも気を付けるべき注意点があります。ここでは、70歳以上の社会保険手続きに関連して押さえておきたいポイントについて詳しく紹介します。

5-1. 厚生年金保険に関連する届出を省略できる場合がある

平成31年4月の法改正により、一定の要件に該当する労働者に関しては、以下の70歳になった際の届出を省略できるようになりました。

- 被保険者資格喪失届

- 70歳以上被用者該当届

なお、一定の要件とは、70歳になる以前からその事業所で雇用されていて、70歳になったあとも引き続き同じ事業所で働き続ける場合です。さらに、70歳になった時点での月額給与相当額が、それ以前と同額であることも条件となります。

つまり、同じ企業で雇用され続け、70歳を超えても給与額に変更がないときには、届出が不要になります。一方、標準報酬月額に変更が生じる場合は、手続きが必要なので注意しましょう。

なお、労働者が70歳になった際に届出をしない場合でも、日本年金機構から送付される「資格喪失確認通知書」や「70歳以上被用者該当および標準報酬月額相当額のお知らせ」をきちんと確認することが大切です。

5-2. 70歳以上になると健康保険高齢受給者証が交付される

健康保険については、75歳まで加入できます。ただし、70歳以上になると、収入や所得に応じて医療費の負担軽減を受けることが可能です。負担割合については、「健康保険高齢受給者証」に記載されることになります。

健康保険高齢受給者証は、原則として、被保険者・被扶養者が70歳になったタイミングで交付されます。そのため、70歳以上の労働者を雇用する場合には、健康保険高齢受給者証についても事前に説明してあげましょう。

5-3. 70歳以上の社会保険の手続きも電子化できる!

社会保険の手続きは、「窓口」「郵送」「電子申請」のいずれか3つから選ぶことになります。窓口の場合、わざわざ手続きの度に現地に赴かなければならず、時間や手間がかかります。郵送の場合、窓口に出向く負担を減らせますが、印刷・封入・投函など郵送コストがかかります。

一方、電子申請の場合、端末とインターネット環境があれば、場所を問わず24時間365日申請をおこなうことが可能です。また、印刷代や切手代などの郵送コストも作成できます。70歳以上の労働者の社会保険の手続きも、原則として電子申請に対応しています。業務効率化やコスト削減のため、ぜひ社会保険の手続きを電子化してみましょう。

関連記事:社会保険手続きの電子申請が義務化!やり方やメリット・デメリットを解説

6. 70歳以上の社会保険手続きは忘れないようにしよう!

70歳以上の社員を新たに雇い入れるときや、継続して働いている社員が70歳に達したときは、在職老齢年金の調整のため、厚生年金保険に関するさまざまな手続きが必要です。なお、老齢年金の受給要件を満たしていない労働者は、70歳以上でも厚生年金保険に加入することができます。また、労働者が75歳に到達したら、速やかに後期高齢者医療制度への移行手続きをおこないましょう。

このように、70歳以上の労働者の社会保険の手続きの内容は複雑なので、内容がわかりにくいときには年金事務所に相談したり、専門家の手を借りたりするのがおすすめです。また、オンライン申請に対応した専用システムを導入するという対策も考えられます。