雇用保険被保険者資格取得届の記載項目の一つに「賃金」があります。賃金月額を計算するには、労働形態を把握し、月給の金額を基に、通勤手当や住宅手当といった各種手当を加減して端数処理したうえで算出する必要があります。この記事では、雇用保険被保険者資格取得届の書き方や記入例をわかりやすく解説します。また、書き間違えた場合の対応方法についても紹介します。

社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 雇用保険被保険者資格届とは?

雇用保険被保険者資格取得届とは、従業員が加入条件を満たした場合に、雇用保険に加入させるためにハローワークへ提出する書類のことです。ここでは、雇用保険とは何か説明したうえで、雇用保険被保険者資格取得届の提出義務や記載項目について詳しく紹介します。

1-1. 雇用保険とは?

雇用保険とは、労働者の生活や雇用を安定させるために設けられている公的保険制度の一つです。労働者は、次の要件を満たす場合、雇用保険に加入することができます。

- 週の所定労働時間が20時間以上

- 31日以上の雇用見込みがある

雇用保険の加入条件を満たせば、パートやアルバイト、派遣社員など、雇用形態に関わらず、雇用保険に加入する義務が生じます。ただし、役員や取締役、昼間に学校に通う学生などは、これらの要件を満たしていても、原則として、雇用保険に加入できないので注意が必要です。

関連記事:雇用保険の加入条件!手続き方法や注意点をわかりやすく解説

1-2. 雇用保険被保険者資格取得届の提出義務

事業主は労働者を一人でも雇う場合、雇用保険適用事業所として、労働保険料(雇用保険料と労災保険料)の納付や、雇用保険法における各種届出などの義務が生じます。雇用保険法に定められた届出書類の一つに「雇用保険被保険者資格取得届」があります。このように、従業員を雇用している企業は、法律により、雇用保険被保険者資格届の提出が義務付けられているので、正しく記載して、期限(被保険者としての加入条件を満たした日の属する月の翌月10日)までに提出するようにしましょう。

(被保険者に関する届出)

第七条 事業主(省略)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業(省略)に係る被保険者となつたこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。(省略)

(被保険者となつたことの届出)

第六条 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(省略)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。

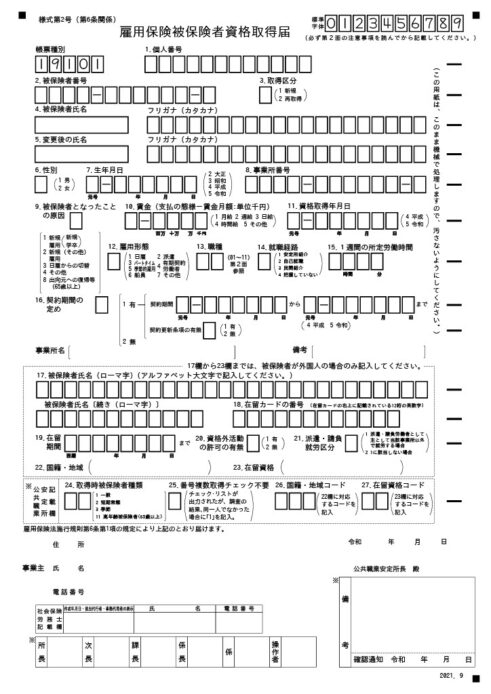

1-3. 雇用保険被保険者資格取得届の記載項目

雇用保険被保険者資格届には、次のような記載項目があります。

- 個人番号(マイナンバー)

- 被保険者番号

- 取得区分

- 被保険者氏名・変更後の氏名

- 性別

- 生年月日

- 事業所番号

- 被保険者となったことの原因

- 賃金

- 資格取得年月日

- 雇用形態

- 職種

- 就職経路

- 1週間の所定労働時間

- 契約期間の定め

このように、さまざまな項目を記載しなければならず、時間や手間がかかります。雇用保険被保険者資格届には、提出期限が定められています。期限に間に合うよう、あらかじめ正しい書き方を理解しておくことが大切です。そして、雇用保険被保険者資格取得届において、どのように書けばよいのかわからず、会社の担当者の頭を悩ませる項目の一つが「賃金欄」です。

関連記事:雇用保険被保険者資格取得届とは?作成方法をわかりやすく紹介

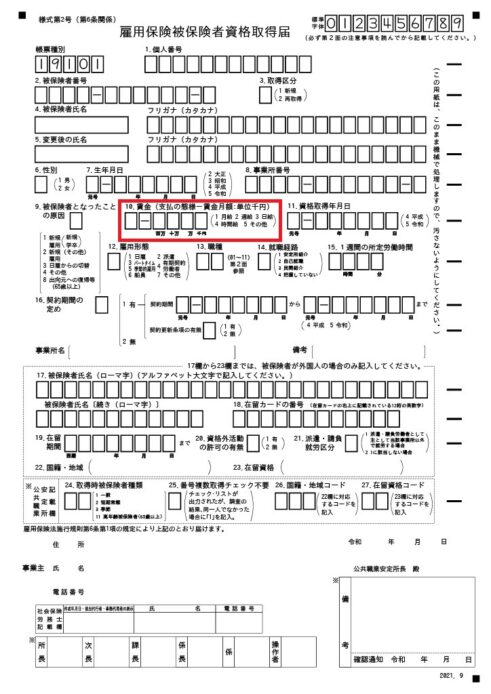

2. 雇用保険被保険者資格取得届の賃金欄に記載すべき内容

雇用保険被保険者資格取得届をスムーズに作成するためには、賃金欄の書き方をきちんと理解しておくことが大切です。ここでは、雇用保険被保険者資格取得届の賃金欄に記載すべき内容を詳しく紹介します。なお、賃金欄は「支払の態様」と「賃金月額」に区分されます。

2-1. 賃金の支払い態様

賃金の支払い態様とは、賃金が支払われる期間がいつなのかを示すものです。賃金の支払い態様には、次の5つの種類があります。

- 月給

- 週給

- 日給

- 時間給

- その他

雇用保険被保険者資格取得届には、労働者の賃金の支払い形態にあわせて適切な番号を記入する必要があります。月給は「1」、週給は「2」、日給は「3」、時間給は「4」、その他は「5」として数字で記入します。

2-2. 賃金月額

賃金月額とは、資格取得年月日において、月額で賃金がいくらになるかを計算したものです。雇用保険被保険者資格取得届の賃金欄には、日給や時間給で賃金を支払っていたとしても、月給に直して記入しなければなりません。たとえば、日給であれば「1日の賃金に1カ月の出勤日数をかけた金額」、時間給であれば「出勤日数と労働時間をかけた金額」を記載することになります。

3. 雇用保険被保険者資格取得届の賃金欄の計算方法

ここでは、雇用保険被保険者資格取得届の賃金欄に記入する賃金の計算方法について詳しく解説します。月給、日給、時給によって計算の仕方は異なるので、あらかじめ自社が導入している賃金の支払い形態にあわせて適切な計算方法を理解しておくことが大切です。

3-1. 月給の賃金を計算する方法

月給の賃金を計算する場合は、月給に各種手当を足した金額を記入します。月給が25万円、通勤手当が1万円、住宅手当が2万円の場合は合計28万円です。雇用保険被保険者資格取得届の賃金欄には「1-280」と記入します。

3-2. 日給の賃金を計算する方法

日給の賃金月額を計算する場合は、日給の金額に1カ月の所定労働日数を掛けたうえで、1カ月分の通勤手当や住居手当といった各種手当を足して計算します。日給が8,000円で1カ月の所定労働日数が22日、通勤手当が1万円、住宅手当が2万円の場合の賃金月額は20.6万円です。雇用保険被保険者資格取得届の賃金欄には「3-206」と記入しましょう。

3-3. 時給の賃金を計算する方法

時給の賃金月額を計算する場合は、時給の金額に1カ月の所定労働日数の合計時間を掛けたうえで、各種手当をプラスして計算します。時給が1,300円で1カ月の労働時間が160時間、通勤手当が1万円、住宅手当が2万円の場合、賃金月額は23.8万円です。雇用保険被保険者資格取得届の賃金欄には「4-238」と記入してください。

4. 雇用保険被保険者資格取得届の賃金欄の書き方のポイント

雇用保険被保険者資格取得届の賃金欄に記入する賃金月額は正しく計算しなければなりません。ここでは、雇用保険被保険者資格取得届の賃金欄の書き方のポイントについて詳しく紹介します。

4-1. 鉛筆やシャープペンシルで記入する

雇用保険の各種届書類は、OCR(光学的文字認識)機能が搭載された機器で処理されます。雇用保険被保険者資格届の賃金欄も、OCRによって直接読み取られます。字が薄すぎたり、小さすぎたりすると、機械によって誤って処理される恐れがあります。そのため、賃金欄は、筆ペンやボールペンでなく、鉛筆やシャープペンシルを用いて、濃く丁寧に記載しましょう。

雇用保険の各種届出書類は、機械(OCR)に直接読み取らせて処理を行いますので、□□□□の記入枠の部分は、鉛筆(HB程度)を使用してください。それ以外の部分はボールペン・ゴム印等を使用してください。

4-2. 賃金月額に含める手当と含めない手当がある

賃金月額には、含める手当と含めない手当があります。間違って手当を含めてしまったり、含めなかったりすると、正しく納付すべき雇用保険料が計算できなくなる恐れがあります。厚生労働省によると、賃金月額には、労働者を採用した際の固定給部分を基に、月額に直した金額を記入します。

そのため、時間外労働による残業代や、深夜労働や休日労働などによる割増賃金、臨時的に支払われる賞与・ボーナスなどは、賃金月額に含めません。一方、みなし残業代を導入している場合、固定残業代を含めて計算しなければならないケースもあるので注意が必要です。賃金月額に含めるか迷った場合、最寄りの公共職業安定所(ハローワーク)などに相談してから記入するようにしましょう。

賃金月額は、賞与その他臨時の賃金を除いた採用時に定められた賃金のうち、毎月決まって支払われるべき賃金の月額(支払総額)を千円単位(千円未満四捨五入)で記入してください。

関連記事:雇用保険料の納付方法と納付期限は?申告書や納付書がいつ届くのかも解説!

4-3. まとめて支払われる手当は1カ月分に直す

半年や1年単位でまとめて支給される手当については、1カ月分に直して賃金月額に記載する必要があります。通勤手当として半年分の定期代を支給している場合や、住宅手当として1年分の住宅補助代を支給している場合がこれに該当します。たとえば、通勤手当12万円を6カ月分の定期代として支給している場合、2万円(12万円 ÷ 6か月)を賃金月額に含める必要があります。ただし、まとめて支払われる手当でも、変動する可能性が高く、正しく見積もれない場合は含めないので気を付けましょう。

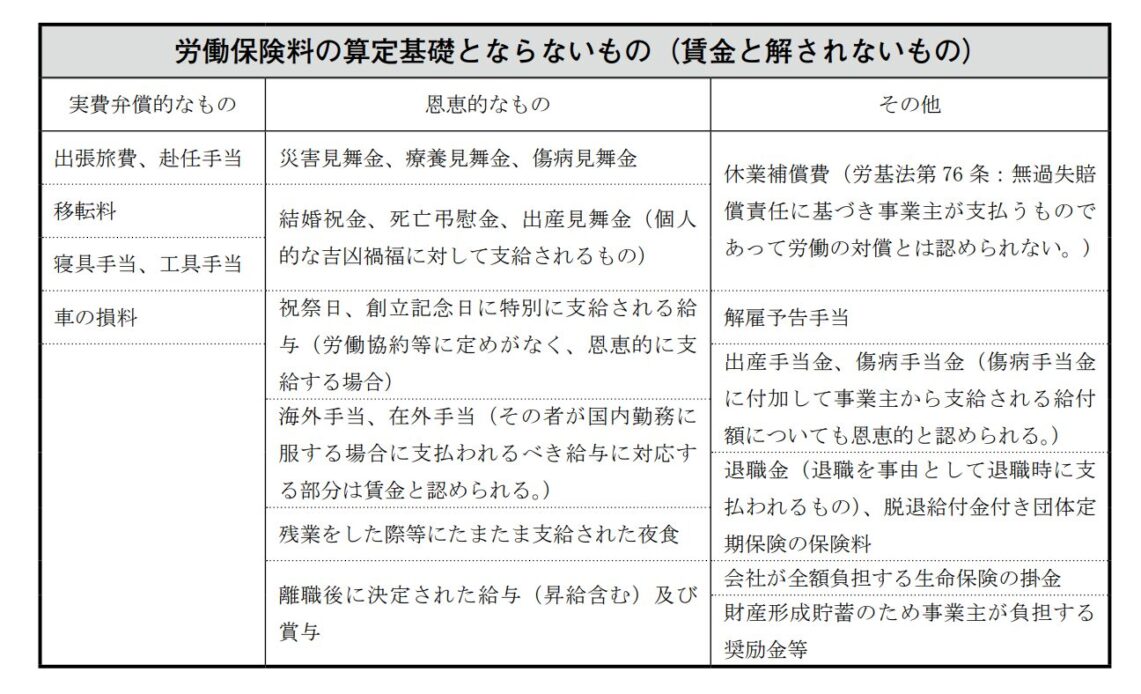

4-4. 賃金に該当しない手当も把握しておく

引用:賃金について|厚生労働省

雇用保険法における「賃金」とは、労働の対価として事業主が支払う対価に該当するものです。たとえば、結婚祝金や災害見舞金といった恩恵的なものや、出張旅費や交際費などの実費弁償的なものは賃金に該当しません。このように、賃金月額を正しく計算するためにも、雇用保険法の賃金の定義をきちんと理解しておくことが大切です。

この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。

4-5. 端数は千円単位で四捨五入して処理する

賃金月額を計算しようとすると、端数が生じるケースもよくあります。雇用保険被保険者資格取得届の賃金欄には端数処理のルールが決まっています。まず賃金欄には賃金月額を千円単位で記載する必要があります。たとえば、賃金月額が25万円と計算されたのであれば、「250千円」のように千円単位に直して記載します。

しかし、賃金月額が21.52万円や22.48万円と計算された場合は、どのように処理すればよいかと迷う人も少なくないでしょう。このような千円単位に直して端数が生じた場合、「千円未満を四捨五入」して計算します。そのため、賃金月額が21.52万円の場合は「215」、22.48万円の場合は「225」と賃金欄に記入しましょう。

このように、雇用保険の手続きには細かなルールがあります。社会保険関係は従業員の生活にかかわる重要な手続きであるため、手続きのミスがないように適切に対応する必要があります。一方で、法律やルールが複雑でよくわからないご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。当サイトでは、社会保険の手続きをスムーズにできるよう必要手続きの内容や書類一覧をまとめた資料を無料でお配りしています。漏れなく社会保険手続きをおこないたい方は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードして、業務にご活用ください。

5. 雇用保険被保険者資格取得届の記入や提出に関する注意点

雇用保険被保険者資格取得届の記入や提出については、賃金欄だけでなく、他にも注意点があります。ここでは、雇用保険被保険者資格取得届の記入や提出に関する注意点について詳しく紹介します。

5-1. 従業員情報を一元管理する

雇用保険被保険者資格取得届には、賃金だけでなく、雇用形態や所定労働時間なども記入しなければなりません。情報をバラバラに管理していると、雇用保険被保険者資格取得届の作成に時間がかかり、期限までに提出できない恐れがあります。

まずは、従業員の情報を一元化して管理する仕組みを構築しましょう。また、手続きのフローをルール化することで、スムーズに届出書類の作成・提出ができるようになります。従業員情報の管理に課題を抱えている場合、人事管理システムや労務管理システムなどのITツールの導入を検討してみるのも一つの手です。

関連記事:社員管理システムとは?種類や導入するメリットを解説

5-2. 雇用保険被保険者資格取得届の提出方法

雇用保険被保険者資格取得届は、雇用保険の加入対象となる従業員が入社した翌月の10日までにハローワークに提出しなければなりません。入社が月末だった場合でも翌月10日までの規則は変わらないので、早急に書類の作成に取り掛かる必要があります。

また、あらかじめ提出方法を理解しておくことで、雇用保険被保険者資格取得届を作成してからスムーズに提出することが可能です。雇用保険被保険者資格取得届の提出方法には、次の3種類があります。

- ハローワークの窓口に赴く

- 郵送する

- 電子申請する

自社のニーズに応じて最適な提出方法を選択することが大切です。電子申請であれば、24時間365日場所を問わず提出できるので、業務負担を減らし、スピーディーに雇用保険被保険者資格取得届を提出することができます。

関連記事:雇用保険被保険者資格取得届を郵送する方法や注意点を徹底解説

5-3. 雇用保険被保険者資格取得届の添付書類

雇用保険被保険者資格取得届を提出する際、基本的に添付書類は不要です。ただし、雇用保険被保険者資格取得届を書き間違えた場合や、届出期限を過ぎてしまったりした場合は、別で添付書類(労働者名簿や賃金台帳など)が必要になるケースもあるので注意が必要です。

関連記事:雇用保険被保険者資格取得届の遅延理由書が必要なケースや書き方

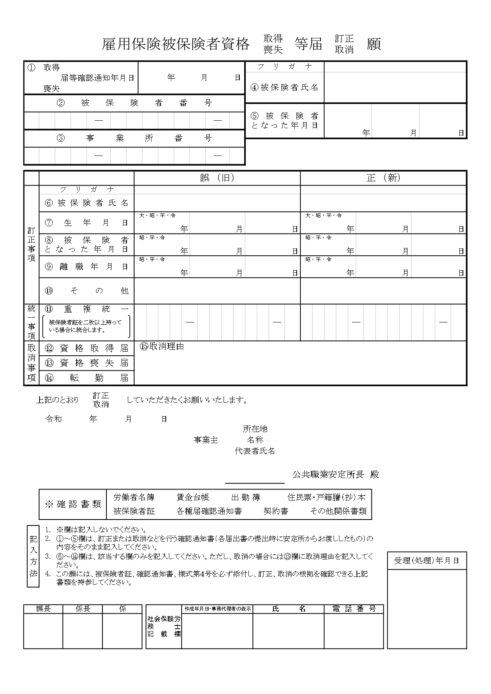

6. 雇用保険被保険者資格取得届の賃金欄を書き間違えたら?

雇用保険被保険者資格取得届の賃金欄の書き方は難しく、間違って記入したり、誤って記載したものを提出してしまったりするケースもあります。ここでは、雇用保険被保険者資格取得届の賃金欄を書き間違えた場合の対処方法について詳しく紹介します。

6-1. 提出前に気づいた場合

雇用保険被保険者資格取得届を提出する前に賃金欄の書き間違えに気づいたのであれば、提出する前の書類を訂正して修正することで、問題なく対応することができます。ボールペンや筆ペンなどの消せないもので記入している場合は、その書類を破棄して、再度作成し直しましょう。

なお、雇用保険被保険者資格取得届の賃金欄は、鉛筆(HB程度)で記入するのが原則です。鉛筆やシャープペンシルといった消せるもので記入している場合は、消しゴムで消してから書き直しましょう。ただし、きちんと消せていなかったり、書類が汚れてしまったりした場合、機械で正しく読み取れない恐れがあるので、再度一から書類を作り直すことが推奨されます。

6-2. 提出後に気づいた場合

雇用保険被保険者資格取得届の提出後に賃金欄の書き間違えに気づいた場合、自社で修正することができません。このような場合、「雇用保険被保険者資格取得(喪失)等届 訂正(取消)願」をハローワークに提出することで修正処理することができます。「訂正事項」の「その他」の欄に訂正内容を記載することになります。書き方がわからない場合は、最寄りのハローワークに相談しましょう。

関連記事:雇用保険被保険者資格取得届を書き間違えたときの処理方法

6-3. 雇用保険被保険者資格届を正しく提出しなければ罰則の恐れもある

雇用保険法第83条により、雇用保険被保険者資格届を届出しなかったり、偽りの届出をしたりすると、「6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金」のペナルティが課せられる恐れがあります。また、従業員からの信頼を失う可能性もあります。このような罰則やデメリットを生じさせないためにも、雇用保険被保険者資格届の正しい作成・提出方法を把握して手続きすることが重要です。

第八十三条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一 第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合

(省略)

7. 雇用保険被保険者資格取得届の賃金欄は正しく記入しよう

雇用保険被保険者資格取得届の賃金欄には「賃金支払の態様」と「賃金月額」を記載します。賃金欄は月額で算出しなければなりません。また、含める手当、含めない手当もきちんと把握しておく必要があります。雇用保険被保険者資格取得届の賃金欄の書き方を正しく理解して、スムーズに手続きをおこないましょう。