従業員を雇用する場合、一定の条件を満たしているなら雇用保険に加入させる必要があります。加入させる必要があるのは65歳未満の従業員のみと考えている人もいるかもしれませんが、実は法律の改正により、現在では65歳以上でも適用条件を満たしてさえいれば雇用保険に加入させなくてはいけないのです。

本記事では、65歳以上の雇用保険について解説していきます。また、雇用保険料の計算方法に関する注意ポイントについても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

関連記事:雇用保険とは?加入条件や手続き方法・注意点をわかりやすく解説!

2020年4月より、65歳以上の従業員も雇用保険料の支払い義務が一般の従業員と同じく発生しています。

当サイトでは、「何歳まで支払うの?」「加入の要件や手続きは?」など、65歳以上の従業員の雇用保険料について、本記事の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。

「もれなく雇用保険の支払いに対応したい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

1. 65歳以上も雇用保険に加入する?

ここでは、65歳以上の従業員について、雇用保険に加入すべきかどうか解説します。

1-1. 高年齢被保険者とは

高年齢被保険者とは、雇用保険の被保険者のうち65歳以上の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇を除く)のことをいいます。

雇用保険の被保険者は、適用事業所に雇用されており、週の所定労働時間が20時間以上であり継続して31日以上雇用の見込みがある者が対象です。

以前は、2016年12月末時点で高年齢継続保険者を継続雇用している場合のみ、雇用保険の被保険者の対象となっていました。しかし、2020年4月以降からは、以下の従業員も雇用保険の対象者として扱われます。

- 2016年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し、2017年1月以降も継続して雇用している場合

- 2017年1月以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合

1-2. 65歳以上の従業員が雇用保険に加入するための手続き

65歳以上の従業員が雇用保険に加入するための手続きは、65歳未満の従業員と同じです。雇用保険被保険者資格取得届を作成して、管轄のハローワークへ提出しましょう。提出期限は、従業員が入社した日の翌月10日までです。

また、65歳以上の従業員の雇用状況について毎年6月1日時点において高年齢者雇用状況等報告を作成して提出する必要があります。提出先はハローワークになります。

1-3. 65歳以上の従業員の雇用保険料

雇用保険に加入すると、雇用保険料を支払う必要があります。その負担を少しでも減らすために、2020年3月までは保険料が免除されていました。しかし、2020年4月からは65歳以上であっても雇用保険料を納めなくてはいけません。

雇用保険料の支払い義務は労働者にもあります。そのため、人事側が保険料を忘れずに納めるのはもちろんですが、労働者側にもしっかりとアナウンスをしておく必要があります。65歳になったばかりの労働者に関しては、雇用保険に関する法律の改正を知らない可能性があるため、現在では加入の義務があるという旨を伝えなくてはいけません。

人事として働いていれば法律の改正について知る機会も多くあるとは思います。しかし、全ての従業員が敏感に情報を取り入れているとは限りません。何も説明をせずに雇用保険料を徴収すると、従業員との間でトラブルが起こる可能性もあります。65歳になったら雇用保険に入らなくてもいいと思っている人に納得してもらうために、社内全体でアナウンスをして65歳に近い人には個別に説明をおこなうようにしてください。

とはいえ、人事労務担当の方においても「65歳以上の雇用保険料の改正内容や、失業手当の仕組みをよく把握できていない」と不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような方に向けて、当サイトでは65歳以上の雇用保険料における改定内容が全てわかる資料を無料で配布しています。

従業員に正しく説明するためにも、雇用保険料や失業手当の知識をおさらいしたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご活用ください。

2. 65歳以上の雇用保険料の計算方法

65歳以上の従業員に対する雇用保険料の計算方法についても理解しておきましょう。

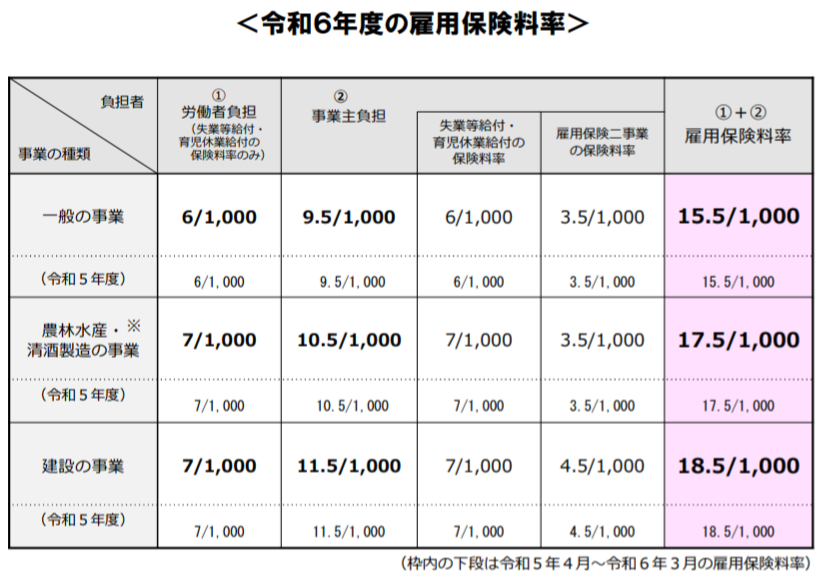

2-1. 【令和6年度】65歳以上の雇用保険料率

65歳以上の雇用保険料の計算方法は、他の従業員の雇用保険料を計算する方法と変わりません。高年齢継続保険者になると保険料の料率が下がるケースもあるのですが、雇用保険料に関しては料率が他の従業員と変わることもないので、同じように計算をすれば問題ありません。

令和6年度の雇用保険料率は下表の通りで、労働者側が6/1000、会社側が9.5/1000となっています。

賃金を求めてそれぞれの雇用保険料率をかけ合わせれば、労働者側と会社側それぞれが支払わなくてはいけない雇用保険料を求めることができます。

計算方法はそれほど難しくはありません。しかし、先ほど述べたように適用条件を満たしていなければ、雇用保険に加入することはできないので、対象外の従業員から徴収しないように気をつけてください。

関連記事:65歳以上の方向けに改正された雇用保険を給与計算の観点から解説

2-2. 雇用保険料の計算例

試しに、一般の事業における雇用保険料を計算してみましょう。給与が20万円の従業員について考えてみます。

労働者側の雇用保険料率は6/1000であるため、計算式は以下のようになります。

20万円 × 6/1000 = 1,200円

つまり、従業員の給与から天引きする雇用保険料は1,200円です。

同様に、事業主側の雇用保険料は以下のように計算できます。

20万円 × 9.5/1000 = 1,900円

従業員の年齢に関係なく、同じように計算することが可能です。

3. 65歳以上の雇用保険料に関する注意点

65歳以上の雇用保険料を支払う際には、注意するべき点がいくつかあります。それぞれの注意点について詳しく見ていきましょう。

3-1. 支払いを忘れてしまう

雇用保険料の支払いが義務化されてから時間が経過しているので、ほとんどないとは思いますが、ついつい今までの慣習通りに雇用保険料の支払いが必要ないと考えてしまう場合があります。また、65歳以上の従業員については年金の受給や介護保険の徴収についても変化があったりします。そのため、雇用保険料についても65歳以上の従業員と他の従業員とで違いがあると思いがちです。

しかし、実際には違いは全くありません。雇用保険料については年齢に関わらす計算方法や雇用保険料率などは同じに設定されているので、他の従業員と同じように計算するようにしてください。

3-2. 65歳以上の労働者を採用した場合も雇用保険の加入手続きが必要となる

新しく65歳以上の労働者を採用するケースもあるでしょう。その場合も適用条件を満たしていれば、雇用保険に加入しなくてはいけません。しかし、今まで雇用保険に加入していたわけではないので、新しく雇用保険加入のための手続きをおこなう必要があります。

手続きは対象者が入社した翌月の10日までに完了させる必要があり、ハローワークへ雇用保険被保険者資格取得届を提出しなくてはいけません。他にも前職の雇用保険被保険者番号などがあれば提出の必要があるので注意してください。

この手続きが遅れてしまった場合は、書類を提出する際に遅延理由書と入社時からの賃金台帳を用意しなくてはいけません。準備にさらに手間がかかってしまうので、遅れることがないようにスムーズに提出をおこないましょう。

3-3. 雇用保険料率が変化する

社会情勢の変化に伴って、雇用保険料率が変化するケースがあります。実際に2022年の4月と10月には雇用保険料の引き上げが実施されました。新型コロナウイルスの影響で離職率が高まっており、失業保険が給付されることも増えつつあります。その財源を確保するという目的で、雇用保険料率の引き上げがおこなわれたのです。

雇用保険料率が引き上げられると、従来と同じように計算をしていては計算ミスが起こってしまいます。引き上げに対応した計算をしなくてはいけません。そのためには、現在の雇用保険料率について細かくチェックしておく必要があります。

人事として働いていればそういったニュースには敏感になるとは思いますが、実際に雇用保険料の引き上げについて知らないという方も大勢います。その状態で計算をおこなうと、非常に多くのミスを生んでしまうので注意してください。自分が気づいていない間に雇用保険料の引き上げがおこなわれている可能性を常に考慮しましょう。

3-4. 端数処理に注意する

65歳以上の従業員に限りませんが、雇用保険料を計算するときは端数処理に注意しましょう。計算上、端数が発生した場合は50銭以下を切り捨て、50銭1厘以上を切り上げるのが基本です。

ただし、給与から天引きせず、雇用保険料を現金で徴収する場合は、50銭以上を切り上げ、50銭未満を切り捨てます。若干、処理方法が異なるため注意しましょう。

4. 65歳以上の雇用保険料を正しく算定しよう!

雇用保険料率は年度ごとに変更される可能性が高いため、計算ミスのないよう事前に確認しておきましょう。

また、ミスを防ぐためにおすすめなのがシステムの導入です。雇用保険料を自動で計算してくれるシステムを導入することで、計算ミスを減らし人事の業務量を減らすことができます。人事の業務が多くなりすぎて困っているという会社は多いのではないでしょうか。

業務の効率化を図りたい場合は、ぜひ保険料を自動で計算できるシステムの導入を検討してみてください。他の保険料にも対応できるので非常に便利です。

2020年4月より、65歳以上の従業員も雇用保険料の支払い義務が一般の従業員と同じく発生しています。

当サイトでは、「何歳まで支払うの?」「加入の要件や手続きは?」など、65歳以上の従業員の雇用保険料について、本記事の内容をわかりやすくまとめた資料を無料で配布しております。

「もれなく雇用保険の支払いに対応したい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。