仕事と介護を両立するための制度に「介護休暇」と「介護休業」があります。どちらも法律で認められている制度で、要件を満たす従業員が申請すれば取得することが可能です。

仕事と介護を両立するための制度に「介護休暇」と「介護休業」があります。どちらも法律で認められている制度で、要件を満たす従業員が申請すれば取得することが可能です。

この記事では、介護休暇と介護休業の違いをわかりやすく解説します。また、介護休暇と介護休業の取得要件や日数、取得時の給与、申請方法についても紹介します。

目次

1. 介護休暇とは?

介護休暇とは、育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)第16条の5、第16条の6により定められた休暇制度のことです。ここでは、介護休暇の制度内容について詳しく紹介します。

1-1. 対象労働者

介護休暇を取得できるのは、要介護状態にある対象家族の世話をしている従業員(日雇い労働省を除く。)です。なお、労使協定を締結すれば、下記の労働者を対象者から除外することもできます。

- 雇用されてから6カ月未満の従業員

- 週の所定労働日数が2日以下の従業員

取得要件を満たせば、正社員だけでなく、パート・アルバイトや契約社員などで働く労働者も対象になります。要介護状態とは、次のような状態を指し、必ずしも要介護認定は必要でありません。

育児・介護休業法に定める「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態のことをいいます。

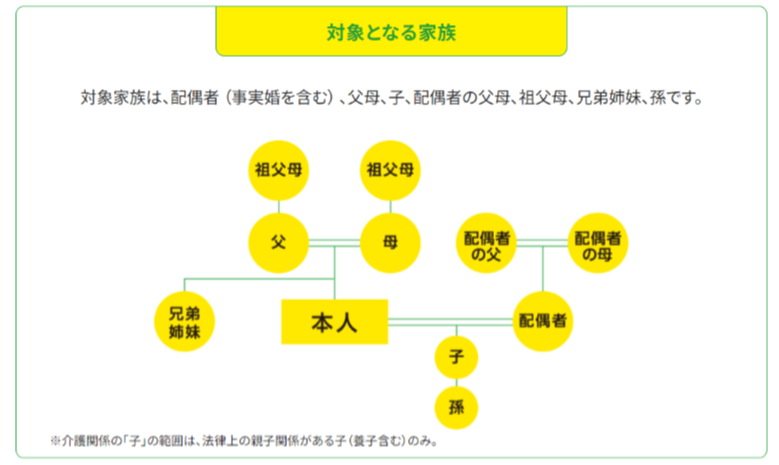

また、対象となる家族は、次のように事実上婚姻関係にある配偶者・父母・子・兄弟姉妹・祖父母・孫が該当します。子には養子も含まれるので注意が必要です。

このように、要件を満たす労働者から介護休暇の申請があったら、事業主はそれを拒めないので注意が必要です。

1-2. 取得できる日数

介護休暇で取得できる日数は、1年間(年度を事業主が特に定めていない場合は、4月1日から翌年3月31日まで)で、通算して最大5日です。ただし、介護する対象者が2名以上の場合は最大10日取得することができます。

2020年12月31日までは、介護休暇を1日もしくは半日単位での取得が可能でした。しかし、2021年1月1日からは、介護休暇を1日もしくは時間単位で取得できるように変更されています。ただし、時間単位での取得が困難と認められる業務に従事する労働者は、1日単位でのみ介護休暇を取得することが可能です。

1-3. 申請方法

介護休暇を取得したい場合、口頭や書類などで事業主に申請することで、取得することができます。なお、申請方法は社内規則で定めるケースが多いです。また、申請期限の決まりはとくに法律で定められていません。そのため、就業規則など会社のルールに従って申請するようにしましょう。

1-4. 介護休暇中の給与

介護休暇中の給与の決まりは、とくに法律で定められていません。そのため、有給にも無給にもすることができます。また、介護休暇を取得する場合は、一定の金額を支給する方法を採用することも可能です。今後は高齢化により介護に従事する労働者は増加すると考えられます。介護休暇を有給にすることで、「働きやすい会社」として認知され、企業のイメージを向上させることが可能です。

(介護休暇の申出)

第十六条の五 要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(要介護状態にある対象家族が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇(以下「介護休暇」という。)を取得することができる。

2 介護休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。

3 第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る対象家族が要介護状態にあること及び介護休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは介護休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。

4 第一項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

(介護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)

第十六条の六 事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。

2 第六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、第六条第一項第一号中「一年」とあるのは「六月」と、同項第二号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、第十六条の五第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で介護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(同項の規定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)」と、同条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十六条の六第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第十六条の五第一項」と読み替えるものとする。

2. 介護休業とは?

介護休業とは、育児・介護休業法(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律)第11条~第16条に定められた休業制度のことです。ここでは、介護休業の制度内容について詳しく紹介します。

2-1. 対象労働者

介護休業を取得できるのは、要介護状態にある対象家族の世話をしている従業員(日雇い労働省を除く。)です。介護休業と介護休暇の対象となる労働者は重なります。なお、労使協定を締結すれば、下記の労働者を対象者から除外することもできます。

- 雇用されてから1年未満の従業員

- 申出の日から93日以内に雇用期間が終了する労働者

- 週の所定労働日数が2日以下の従業員

ただし、パート・アルバイトや契約社員など、有機契約雇用者に該当する場合、介護休業開始予定から起算して93日を経過する日から6カ月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないという要件も満たす必要があります。このように、要件を満たす労働者から介護休業の申請があったら、事業主はそれを拒めないので注意が必要です。

2-2. 取得できる日数

介護休業は、対象家族1人につき3回まで、通算93日まで取得することができます。たとえば、要介護状態の対象家族が1人いる場合、下記のような方法で介護休業を取得することができます。

- 1回で連続して93日間休みを取得する

- 1回目は30日、2回目は33日、3回目は30日と分けて休みを取得する

このように、介護休業は1人につき3回までであれば分割して取得することが可能です。ただし、通算して93日を超えることはできないので注意が必要です。

2-3. 申請方法

介護休業を取得したい場合、法律に則り申請する必要があります。労働者は希望通りに介護休業を取得するには、原則として、休業開始予定日の2週間前までに指定された方法で申請しなければなりません。また、申請する際に「介護休業開始予定日」と「介護休業終了予定日」も明確にする必要があります。

なお、就業規則などで、申請期限を休業開始予定日の1週間前にするなど、法律で規定されている期限よりも労働者に有利な条件を設定することは問題ありません。

2-4. 介護休業中の給与

介護休業中の給与についても、介護休暇と同様で、法律での決まりはありません。そのため、有給にも無給にもすることができます。しかし、介護休業の場合、一定の条件を満たせば、雇用保険から「介護休業給付金」の支給を受けることが可能です。介護休業を取得する従業員に対しては、あらかじめ介護休業給付金の仕組みについてきちんと周知するようにしましょう。

(介護休業の申出)

第十一条 労働者は、その事業主に申し出ることにより、介護休業をすることができる。ただし、期間を定めて雇用される者にあっては、第三項に規定する介護休業開始予定日から起算して九十三日を経過する日から六月を経過する日までに、その労働契約が満了することが明らかでない者に限り、当該申出をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、介護休業をしたことがある労働者は、当該介護休業に係る対象家族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該対象家族については、同項の規定による申出をすることができない。

一 当該対象家族について三回の介護休業をした場合

二 当該対象家族について介護休業をした日数(介護休業を開始した日から介護休業を終了した日までの日数とし、二回以上の介護休業をした場合にあっては、介護休業ごとに、当該介護休業を開始した日から当該介護休業を終了した日までの日数を合算して得た日数とする。第十五条第一項において「介護休業日数」という。)が九十三日に達している場合

3 第一項の規定による申出(以下「介護休業申出」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、介護休業申出に係る対象家族が要介護状態にあることを明らかにし、かつ、その期間中は当該対象家族に係る介護休業をすることとする一の期間について、その初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日を明らかにして、しなければならない。

4 第一項ただし書及び第二項(第二号を除く。)の規定は、期間を定めて雇用される者であって、その締結する労働契約の期間の末日を介護休業終了予定日(第十三条において準用する第七条第三項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日)とする介護休業をしているものが、当該介護休業に係る対象家族について、当該労働契約の更新に伴い、当該更新後の労働契約の期間の初日を介護休業開始予定日とする介護休業申出をする場合には、これを適用しない。

(介護休業申出があった場合における事業主の義務等)

第十二条 事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、当該介護休業申出を拒むことができない。

2 第六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの介護休業申出があった場合について準用する。この場合において、同項中「前項ただし書」とあるのは「第十二条第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項、第三項及び第四項」とあるのは「第十一条第一項」と読み替えるものとする。

3 事業主は、労働者からの介護休業申出があった場合において、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日が当該介護休業申出があった日の翌日から起算して二週間を経過する日(以下この項において「二週間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該介護休業開始予定日とされた日から当該二週間経過日までの間のいずれかの日を当該介護休業開始予定日として指定することができる。

4 前二項の規定は、労働者が前条第四項に規定する介護休業申出をする場合には、これを適用しない。

(介護休業終了予定日の変更の申出)

第十三条 第七条第三項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。

(介護休業申出の撤回等)

第十四条 介護休業申出をした労働者は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日(第十二条第三項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。第三項において準用する第八条第四項及び次条第一項において同じ。)の前日までは、当該介護休業申出を撤回することができる。

2 前項の規定による介護休業申出の撤回がなされ、かつ、当該撤回に係る対象家族について当該撤回後になされる最初の介護休業申出が撤回された場合においては、その後になされる当該対象家族についての介護休業申出については、事業主は、第十二条第一項の規定にかかわらず、これを拒むことができる。

3 第八条第四項の規定は、介護休業申出について準用する。この場合において、同項中「子」とあるのは「対象家族」と、「養育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

(介護休業期間)

第十五条 介護休業申出をした労働者がその期間中は介護休業をすることができる期間(以下「介護休業期間」という。)は、当該介護休業申出に係る介護休業開始予定日とされた日から介護休業終了予定日とされた日(その日が当該介護休業開始予定日とされた日から起算して九十三日から当該労働者の当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業日数を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日。第三項において同じ。)までの間とする。

2 この条において、介護休業終了予定日とされた日とは、第十三条において準用する第七条第三項の規定により当該介護休業終了予定日が変更された場合にあっては、その変更後の介護休業終了予定日とされた日をいう。

3 次の各号に掲げるいずれかの事情が生じた場合には、介護休業期間は、第一項の規定にかかわらず、当該事情が生じた日(第二号に掲げる事情が生じた場合にあっては、その前日)に終了する。

一 介護休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の労働者が介護休業申出に係る対象家族を介護しないこととなった事由として厚生労働省令で定める事由が生じたこと。

二 介護休業終了予定日とされた日までに、介護休業申出をした労働者について、労働基準法第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間、育児休業期間、出生時育児休業期間又は新たな介護休業期間が始まったこと。

4 第八条第四項後段の規定は、前項第一号の厚生労働省令で定める事由が生じた場合について準用する。

(不利益取扱いの禁止)

第十六条 事業主は、労働者が介護休業申出をし、又は介護休業をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

3. 介護休暇と介護休業の違いを一覧で紹介!

ここでは、介護休暇と介護休暇の違いを表で一覧にして紹介します。

|

|

介護休暇 |

介護休業 |

|

対象労働者(原則) |

要介護状態にある対象家族の世話をしている従業員 |

要介護状態にある対象家族の世話をしている従業員(※有期雇用労働者に条件あり) |

|

取得できる日数 |

対象家族1人の場合は年5日まで、対象家族2人以上の場合は年10日まで |

対象家族1人につき3回まで、通算93日まで |

|

申請方法 |

指定なし |

休業開始予定日の2週間前までに申請が必要 |

|

給与 |

指定なし |

指定なし(※介護休業給付金を取得できる可能性あり) |

|

法律 |

育児・介護休業法第16条の5、第16条の6 |

育児・介護休業法第11条~第16条 |

このように、介護休暇と介護休業は共通点もありますが、異なる制度です。どちらも法律で定められた制度で、取得日数に決まりがあります。介護休業は申請方法にも決まりがあります。また、介護休業を取得する場合、介護休業給付金を受け取れる可能性があるので、正しく制度を理解しておくことが大切です。

4. 介護休業給付金とは?

介護はいつまで続くのか先の見通しがつかないため、働く従業員には精神面だけでなく経済的な収入面の不安もあります。介護休業を取得する場合、一定の要件を満たせば、介護休業給付金の支給を受けることが可能です。ここでは、介護休業給付金の制度内容について詳しく紹介します。

4-1. 給付対象者

介護休業給付金は、介護休業を取得した場合に申請することで支給を受けることが可能です。介護休業給付金の受給要件は次の通りです。

- 介護休業開始日より前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上ある(病気・ケガなどの理由で受給要件が緩和される可能性あり)

- 有期雇用労働者は、介護休業開始予定日から起算して93日経った日から6カ月を経過する日までに労働契約が満了することについて明らかでない

このように、無期雇用労働者と有期雇用労働者で受給要件が異なるので注意が必要です。

4-2. 手続き方法

介護休業給付金の手続きは、原則として、勤務先が管轄のハローワーク(公共職業安定所)に下記の必要書類をそろえて提出することでおこないます。ただし、労働者が希望すれば、労働者自身でも手続きが可能です。

【受給資格確認に必要な書類】

- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

- 賃金台帳、出勤簿又はタイムカード

【支給申請に必要な書類】

- 介護休業給付金支給申請書

- 被保険者が事業主に提出した介護休業申出書

- 住民票記載事項証明書等

- 出勤簿、タイムカード等

- 賃金台帳等

なお、介護休業期間中に対象家族が死亡した場合、必要に応じて戸籍抄本や死亡診断書、医師の診断書などが必要になります。

4-3. 支給金額

介護休業給付金の支給金額は、次の式で計算することができます。

1支給単位期間の支給日数は、原則として、30日です。給付額には上限が設けられているので、介護休業中に給与の支払いなどがあると、支給額が減額されるケースもあります。なお、介護休業期間中でも1支給単位期間において、就労している日数が10日以下であれば、介護休業給付金を受給しながら就労できる可能性があります。

5. 介護休暇・介護休業に関してチェックすべきポイント

ここでは、会社側が介護休暇・介護休業に関してチェックすべきポイントについて詳しく紹介します。

5-1. 介護休暇と介護休業は法律で定められた制度

介護休暇と介護休業は育児・介護休業法により定められた制度です。法律で定められた制度なので、正しく取得させないと罰則を受ける恐れもあります。まずは法律をきちんと確認して、社内制度を整備するようにしましょう。

5-2. 介護休暇と介護休業の制度内容を就業規則に記載する

介護休暇や介護休業を希望する従業員が混乱しないよう、賃金や休める期間などは、就業規則にきちんと明記することが大切です。労働基準法第89条により、従業員数10人以上の組織は就業規則の作成・届け出が義務付けられています。また、就業規則を整備するだけでなく、従業員にきちんと周知するようにしましょう。

(作成及び届出の義務)

第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。

関連記事:就業規則とは?労働基準法の定義や記載事項、作成・変更時の注意点を解説!

5-3. 介護休暇・介護休業の申請フォーマットを用意しておく

介護休暇の取得申し出の方法は、休暇を取得する当日までに書面もしくは口頭で申し出てもよいとされています。一方、介護休業の取得申し出の方法は、原則として書面・ファックス・メールなどで介護を取得する日の2週間前までに、会社へ申し出をする必要があります。会社側は、あらかじめ申請フォーマットを用意しておくことで、スムーズに従業員が申請できるようになります。

5-4. その他のチェックするべき項目

介護休暇を取得申請する従業員が発生する場合に備えて、短時間労働やフレックスタイムの導入など、会社も雇用環境を整備・配慮しておくと良いでしょう。また、介護休業中は賃金の支払いがないので雇用保険料は発生しませんが、社会保険料と住民税の免除はされません。そのため、従業員の事情によっては会社が立替えて納付というかたちを取ることでサポートする必要もあります。

関連記事:フレックスタイム制とは?メリットや必要な手続きなど内容を徹底解説!

6. 介護休暇と介護休業の違いを理解して正しく制度を整備しよう

介護休暇と介護休業はどちらも法律で認められていますが、異なる制度です。それぞれの要件や制度内容をきちんと理解したうえで、法律に則り就業規則を定めましょう。今後はこれまで以上に高齢化が進行し、介護に従事する労働者が増えていくことが予想されます。介護に携わる従業員をサポートするため、働きやすい職場環境の見直しをおこなうことも大切です。