育児・介護休業法の改正により、育児休業制度の内容が変更されてました。会社は従業員が適切に育児休業を取得できるよう、正しく手続きをおこなう必要があります。

当記事では、育児休業はいつからいつまで取得できるのかや、育児休業給付金の制度内容、従業員が育児休業を取得する際の人事担当者のすべき申請手続きなどをわかりやすく解説します。

目次

1. 育児休業とは

育児休業とは、「養育する1歳に満たない子について、事業主に申し出ることにより取得できる休業」のことを指します。ここでは、育児休業の対象者や取得可能期間など、育児休業制度の基礎について詳しく紹介します。

1-1. 育児休業と育児休暇の違い

育児休業と似た言葉として、「育児休暇」があります。育児休業と育児休暇、実は意味が大きく異なります。一番大きな違いは、法律で定められているか否かです。

育児休業は法的に整備されている制度ですが、育児休暇はあくまでも企業の裁量に任されています。通常「育休」という場合は「育児休業」を指すと言われています。今回の記事では、育児休業にフォーカスして解説しています。

1-2. 育児休業と出産休業の違い

出産・育児の際に取得できる制度には「育児休業」のほかに「出産休業」があります。「出産休業」とは「産前産後休業(産休)」とも言います。「産前休業」は出産予定日の6週間前から、「産後休業」は出産の翌日から8週間取得することが可能です。「産休」は女性のみ取得できますが、「育休」は男性・女性ともに取得することができます。また、どちらも給付金を受け取ることができます。ただし、申請要件は異なる部分もあるので、正しく制度を理解することが大切です。

関連記事:産休・育休の対応や手続きにおさえておきたい知識|人事担当者必見

1-3. 育児休業の対象者

育児休業の対象者は、原則として1歳に満たない子を養育する男性・女性労働者です。子は「法律上の親子関係がある子」と定義されており、養子も含まれます。ただし、男性が事実婚の妻の子に対して育児休業を申請する場合、申出時点において「認知」をおこなっていることが条件となるので注意が必要です。

無期雇用労働者(正社員)は、基本的に育児休業を取得することができます。また、有期契約労働者でも、申出時点において「子が1歳6か月に達する日までに労働契約の期間が満了し、更新されないこと」が明確でなければ、育児休業を取得することができます。なお、労働契約期間は、更新される場合、更新後の契約期間で判断されます。

ただし、無期・有期に関係なく、労使協定により下記のケースは対象外と定めている場合、育児休業を取得することができません。

- 雇用期間が1年未満

- 1年以内に雇用関係が終了する

- 週の所定労働日数が2日以下

また、日雇労働者は育児休業を取得することができません。このように、育児休業の対象者要件は複雑であるため、育児休業を取得できるかわからない人は、あらかじめ会社に確認しておくようにしましょう。

1-4. 育児休業の申出期限

育児休業の申出期限は、下記の表のように、法律で定められています。

|

種類 |

申出期限(法律上) |

備考 |

|

育児休業 |

1カ月前 |

・子が1歳以降の場合は2週間前 |

|

産後パパ育休 |

2週間前 |

・労使協定の締結など、一定の要件を満たせば「2週間超から1カ月以内」の範囲で指定可能 |

このように、産後パパ育休制度(後述)の場合、法律上の申出期限が異なります。また、会社によって申出期限が変わるケースもあるので、取得する際は事前にきちんと確認しておくことが大切です。なお、 会社側は申出が遅れたことだけを理由に、育児休業の申出を拒否することはできないので注意が必要です。

1-5. 育児休業の取得可能期間

育児休業の取得可能期間は、原則として「子が1歳に達する日」までです。なお、法律上「1歳に達する日」とは「1歳の誕生日の前日」を指すので注意が必要です。また、育児休業の最大取得期間は産後休業を含めて1年間です。育児休暇の取得開始期間は、次の表の通り男性と女性で異なります。

|

|

取得開始日 |

取得終了日 |

延長 |

再延長 |

|

ママ |

産後休業終了日の翌日 |

1歳に達する日 |

1歳6カ月に達する日 |

2歳に達する日 |

|

パパ |

出産予定日 |

育児休業の取得終了日は、原則として「子が1歳に達する日」ですが、1歳2カ月に達する日となるケースもあります。また、下記のような要件を満たせば延長することも可能です。

- 保育所等への入所を希望しているが、入所できない場合

- 1歳以降子を養育する予定であった配偶者が死亡、負傷、疫病等により子を養育することが困難になった場合

なお、延長する場合、条件を満たせば両親が同時に取得することも可能です。延長・再延長する場合、それぞれ人生が必要になります。

2. 育児休業の具体的な取得例

育児休業の取得促進のために、政府は「産後パパ育休」「パパ・ママ育休プラス」と呼ばれる制度を設けています。ここでは、これらの育児休業制度の理解を深めるために具体的な取得例を紹介します。

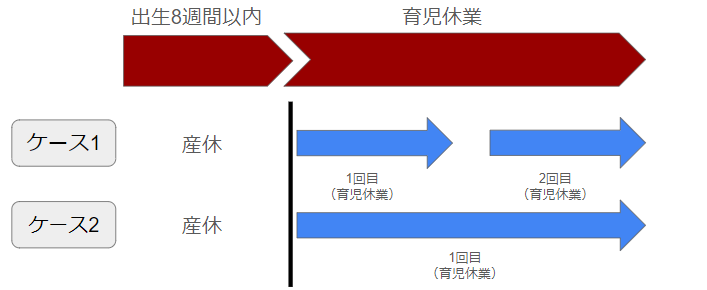

2-1. ママが育児休業を取得するケース

出産した女性(ママ)は、原則として、産後休業終了日の翌日から子が1歳に達する日まで、育児休業を取得することができます。育児休業は2回まで分割して取得することが可能です。また、育児休業を短縮して取得することもできます。

ママが育児休業を取得する具体的なケースは、下記の通りです。

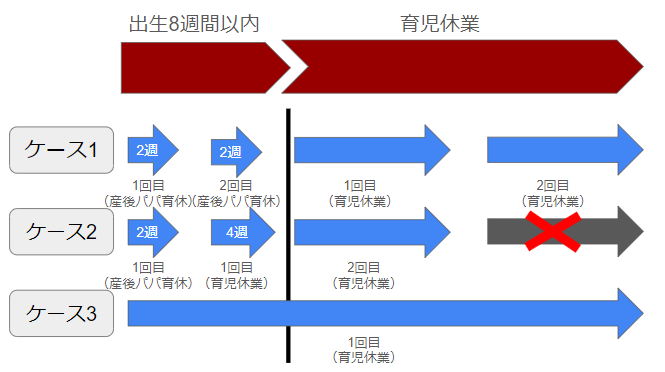

2-2. パパが育児休業を取得するケース

出産した女性(ママ)の夫(パパ)は、産後パパ育休(出生時育児休業)と育児休業を取得することができます。なお、産後パパ育休制度は、2022年10月に新設された制度で、産後8週間以内に、4週間(28日)を限度として2回に分割して取得できる育休制度です。また、通常の育児休業は、原則として、出生日から1歳に達する日まで取得することが可能です。育児休業も2回に分割したり、短縮したりして取得することができます。

パパが育児休業を取得する具体的なケースは、下記の通りです。

ケース2では、産後パパ育休の上限期間を超えてしまうため、2回目の産後パパ育休は1回目の育児休業とみなされるので注意が必要です。また、ケース3のように、産後パパ育休を取得せず、はじめから育児休業を継続的に活用する方法もあります。

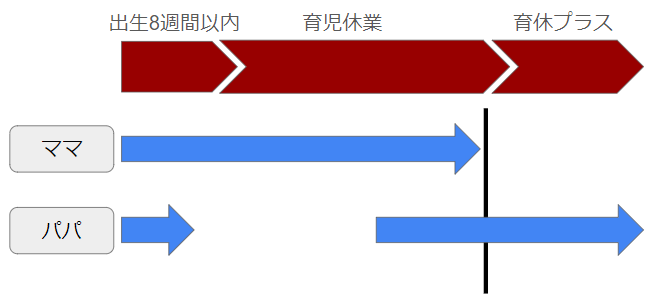

2-3. ママとパパが育児休業を取得するケース

ママとパパのどちらも育児休業を取得する場合、育児休業の期間を子が1歳2か月に達する日までに延長することができます。この制度を「パパ・ママ育休プラス」と言います。ただし、延長2カ月分はパパとママのどちらか一方のみが利用できます。また、育児休業を取得できる期間が1年から1年2カ月に延長されるのではないので注意が必要です。

ママとパパが育児休業を取得する具体的なケースは、下記の通りです。

パパ・ママ育休プラスを利用する場合、育休プラスを利用する人は、配偶者の育児休業よりも後に取得する必要があります。上記の例では、ママの育児休業の後に、育休プラスを利用するパパが育児休業を取得しているので問題ありません。

3. 出産・育児で活用できる給付金一覧

出産・育児で活用できる代表的な給付金には「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」があります。それぞれの主な違いは、下記の表の通りです。

|

– |

出産育児一時金 |

出産手当金 |

育児休業給付金 |

|

制度 |

健康保険・国民健康保険 |

健康保険 |

雇用保険 |

|

対象者 |

ママとパパのどちらか |

ママのみ |

ママとパパ両方 |

|

支給額 |

1児につき50万円 |

1日あたり日給の約67% |

1日あたり日給の約67%もしくは50% |

|

支給期間 |

出生時 |

出産日以前42日から出産日の翌日以後56日まで |

育児休業期間 |

「出産育児一時金」は一時的、「出産手当金」「育児休業給付金」は対象となる期間に支払われます。なお、支給要件はそれぞれ異なるので注意が必要です。

関連記事:会社側が出産手当金の申請から入金までに対応すべきフローを徹底解説!

4. 育児休業給付金とは

育児休業期間中、企業から給付金などの補償をする義務はありませんが、国が給付金を支給する制度があります。これが「育児休業給付金」です。ここでは、育児休業給付金について詳しく紹介します。

4-1. 受給要件

育児休業給付金の受給要件は、次の条件をすべて満たす労働者です。

- 原則1歳未満の子どもがいる

- 雇用保険の一般被保険者、または高年齢被保険者

- 育児休業開始前の2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある

- 給付期間中の賃金月額のうち8割以上の金額が支払われていないこと

- 給付期間中の就業日数が月10日以下であること

なお、有期雇用労働者の場合、「子どもが1歳6か月までの間に、その労働契約が満了することが明らかでない」という要件も満たす必要があります。また、正社員・契約社員などの基本給を基に働く人と、パート・アルバイトのように時給を基に働く人で、勤務日数の数え方が異なるので注意が必要です。

4-2. 受給期間

育児休業給付金を受給できる期間は、原則として子が1歳に達する日の前日までです。つまり、育児休業給付金は、育児休業の前日までの分が支払われます。延長する場合は、子が1歳6カ月、2歳に達する日の前日までが受給期間になります。一方、育児休業を短縮する場合、育児休業給付金はその終了日まで支給されます。パパ・ママ育休プラスを利用する場合、取得する人のみ、子が1歳2カ月に達する日の前日まで、育児休業給付金を受け取ることが可能です。

4-3. 受給額の計算方法

育児休業給付金の受給額は、次の計算式で求めることができます。

※育児休業を開始して6カ月経過したら67%から50%に変更されます。

休業開始時賃金日額は、育児休業開始前6カ月間の賃金を180で除した額です。ただし、産前・産後休業を取得した場合は、原則として産前・産後休業開始前6カ月間の賃金を180で除した額で計算されます。また、賃金日額には上限・下限があるので、計算する際には注意が必要です。賃金日額は毎年更新されるため、定期的に確認することが大切です。

5. 育児休業(育児休業給付金)に関する注意点

育児休業を取得したり、育児休業給付金を受け取ったりする際には注意点があります。ここでは、育児休業と育児休業給付金に関する注意点について詳しく紹介します。

5-1. 育児休業中の就労は可能?

育児休業中は、原則として就労することができません。ただし、労使の話し合いにより、子どもの養育が必要でない場合に限り、就労することが可能です。会社の一方的な指示によって就労させることはできないため注意が必要です。また、就労には次の条件があります。

- 就労は月10日まで(10日を超える場合は80時間以内)

- 恒常的・定期的な就労ではない

月11日以上働いたり、恒常的な就労とみなされたりすると、育児休業給付金が支給されない可能性もあるので気を付けましょう。

育児・介護休業法上の育児休業は、子の養育を行うために、休業期間中の労務提供義務を消滅させる制度であり、休業期間中に就労することは想定されていません。しかし、労使の話し合いにより、子の養育をする必要がない期間に限り、一時的・臨時的にその事業主の下で就労することはできます。

なお、産後パパ育休中であれば、労使協定を締結している場合、就労することができます。ただし、下記の就労可能日や就業時間の条件を満たす必要があります。

- 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分

- 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

このように、育児休業中や産後パパ育休中でも就労が認められるケースもあります。しかし、条件を満たす場合でも、就労すると、育児休業給付金の調整がおこなわれます。一定以上の就労による賃金を受け取ると、育児休業給付金が減額されたり、支給されなくなったりするので注意が必要です。

5-2. 退職・転職する場合の育児休業はどうなる?

育児休業中の退職や転職は可能です。ただし、退職・転職すると、それ以降、育児休業給付金を受け取れなくなるので注意が必要です。

Q25 育児休業期間中に、退職した場合は、それまで受給した育児休業給付は返金する必要がありますか。

育児休業開始時点で退職が予定されている場合を除き、育児休業期間中に退職した場合は、その支給単位期間以降、支給対象となりませんが、それまで受給した育児休業給付を返金する必要はありません。

5-3. 育児休業中は社会保険料の支払いが免除される

出産・育児休業中は、社会保険料の支払いが労使ともに免除されます。社会保険料の免除される期間は、休業開始月から休業終了日の属する月の前月までです。社会保険料は支払ったものとしてみなされるため、将来の年金受給額に影響することはありません。なお、育休休業の開始日と終了日が同じ月の場合、月内に14日以上の育児休業を取得すれば、その月の社会保険料が免除されます。

|

|

休業期間 |

休業開始月 |

休業終了月 |

社会保険料免除期間 |

|

ケース1 |

3月5日~8月18日 |

3月 |

8月 |

3月~7月 |

|

ケース2 |

6月2日~6月27日 |

6月 |

6月(14日以上取得) |

6月のみ |

|

ケース3 |

9月20日~9月26日 |

9月 |

9月(14日以上取得していない) |

なし |

また、賞与にかかる社会保険料は、賞与の支払った月の末日を含んだうえで、連続して1カ月を超える育児休業を取得した場合に免除されます。

6. 人事担当者が育児休業取得のためにすべき手続き

女性の場合は基本的に「産前休暇」「産後休暇」「育児休業」を経て復帰となります。男性の場合、現在取得可能なのは「育児休業」のみです。ここでは、従業員が育児休業を取得する際に事業主や人事担当者がすべきことについて詳しく解説します。

6-1. ~出産後

従業員から育休開始予定日の1カ月前までに書面で「育児休業申出書」を受け取り、「育児休業取扱通知書」を書面で交付します。また、産休中も、必要に応じて社会保険料の免除手続きが必要になります。人事担当者は「事産前産後休業取得者申出書」を作成して、日本年金機構へ提出しましょう。

6-2. 育児休業中

人事担当者は、育児休業中の社会保険料を免除するために「育児休業等取得者申出書」を作成して、日本年金機構に提出をします。また、育児休業給付金の受給資格を確認し、「育児休業給付金支給申請書」「育児休業給付受給資格確認票」などをハローワークに提出しましょう。

6-3. 育児休業終了後

育児休業終了予定日よりも従業員がはやく会社に復帰する場合、「育児休業終了届」を作成して日本年金機構へ提出する必要があります。なお、育児休業終了予定日に育児休業を終了する場合、育児休業終了届を提出する必要はありません。

育児休業終了後、給与に変更がある場合、「報酬月額変更届」を提出することで、社会保険料の改定手続きをおこなうことができます。また、その後短時間勤務などにより月収が減った場合、出産前のより高い標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなしてもらえる制度もあります。「厚生年金保険期間標準報酬月額特例」の申し出をすれば、将来の年金額に影響が出ないようにすることが可能です。

6-4. 提出書類チェックリスト

育児休業取得に際して、主な必要書類は以下の通りです。

- 育児休業申出書

- 育児休業取扱通知書

- 育児休業等取扱者申出書

- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書

- 育児休業給付受給資格確認票

- 育児休業給付金支給申請書

- 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿又はタイムカード等

- 母子手帳など育児を行っている事実を確認できる書類

1回の育休取得でも、多くの手続きが必要になります。書類の漏れがないよう、よくチェックしましょう。

7. 社内の育児休業取得率を上げるために

ここでは、社内の育休取得率向上に役立つ情報を詳しく紹介します。

7-1. 育児休業取得率をめぐる動き

社内の育児休業取得率が上がると、企業イメージのアップ、社員の帰属意識やモチベーションのアップなど、さまざまなメリットが得られます。2023年4月より、従業員が1,000人を超える企業は育休取得率の公表が義務付けられています。最近では「少子高齢化」の課題を解消するため、実際に出産を経験する女性だけでなく、男性の育休取得率に関しても注目が集まっています。

7-2. 現状の取得率について

厚生労働省が発表した「令和元年度雇用均等基本調査」によると、2019年度の育児休業取得率は女性が83.0%に対し男性が7.48%でした。男性の育休取得率は平成20年の1.23%に比べると大きく増えましたが、いまだに女性とは大きな差があります。政府は2025年までに30%に引き上げることを目標に掲げており、まだまだ改善の余地があると言えます。

(厚生労働省「令和元年度雇用均等基本調査」をもとに筆者が作成)

7-3. 国の施策

育児休業取得促進に向け、政府は企業向けに以下のような取り組みを実施しています。利用することで助成金をもらえるため、人事担当者はチェックすることをおすすめします。

- 両立支援等助成金

- くるみん認定・プラチナくるみん認定

両立支援等助成金とは、男性が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土づくりに取り組み、その取り組みによって男性労働者に育児休業や育児目的休暇を取得させた事業主に対して助成する制度です。

くるみん認定・プラチナくるみん認定とは、企業が一定の条件を満たした場合に「子育てサポート企業」として認定するシステムです。「くるみん認定」、さらに優良企業を示す「プラチナくるみん認定」の2種類があり、商品や広告などへのマークの使用、日本政策金融公庫による低利融資などの優遇措置を受けることができます。

5.企業の取り組み~取得率アップのための施策3選~

実際に男性の育児休業取得率が高い企業では、どのような取り組みがされているのでしょうか。ここでは、男性の育休取得率アップに成功した企業の事例を紹介します。

8-1. 住友生命保険相互会社:「生産性ポイント」

住友生命保険相互会社では、評価制度を変更し、短時間で高い成果を上げた人に高い評価がつく「生産性ポイント」を導入しました。

長時間勤務することよりも、いかに効率的に成果を上げるかが重視されることによって、多様な働き方を実現させることができました。その結果、2019年に男性の育休取得率100%を実現しました。

参考:「働き方改革企業 2019 特別賞(評価制度部門)」を受賞|住友生命株式会社

8-2. パシフィックコンサルタンツ株式会社:休暇中の過ごし方をシェア

(左から2番目:パシフィックコンサルタンツ株式会社 代表取締役社長 重永智之氏)

建設コンサルタントのパシフィックコンサルタンツ株式会社では、男性育休取得者に休暇中の過ごし方を取材し、社内WEBに投稿する取り組みを実施しました。それにより育児休業を取得した際のイメージが社員に共有され、取得を迷っている人の背中を押すことになりました。結果、2021年現在で取得率55%、取得日数は平均24日間となりました。

参考:男性育休100%宣言会社が100社に!男性産休新設の法改正に向け問合せが殺到|PR TIMES

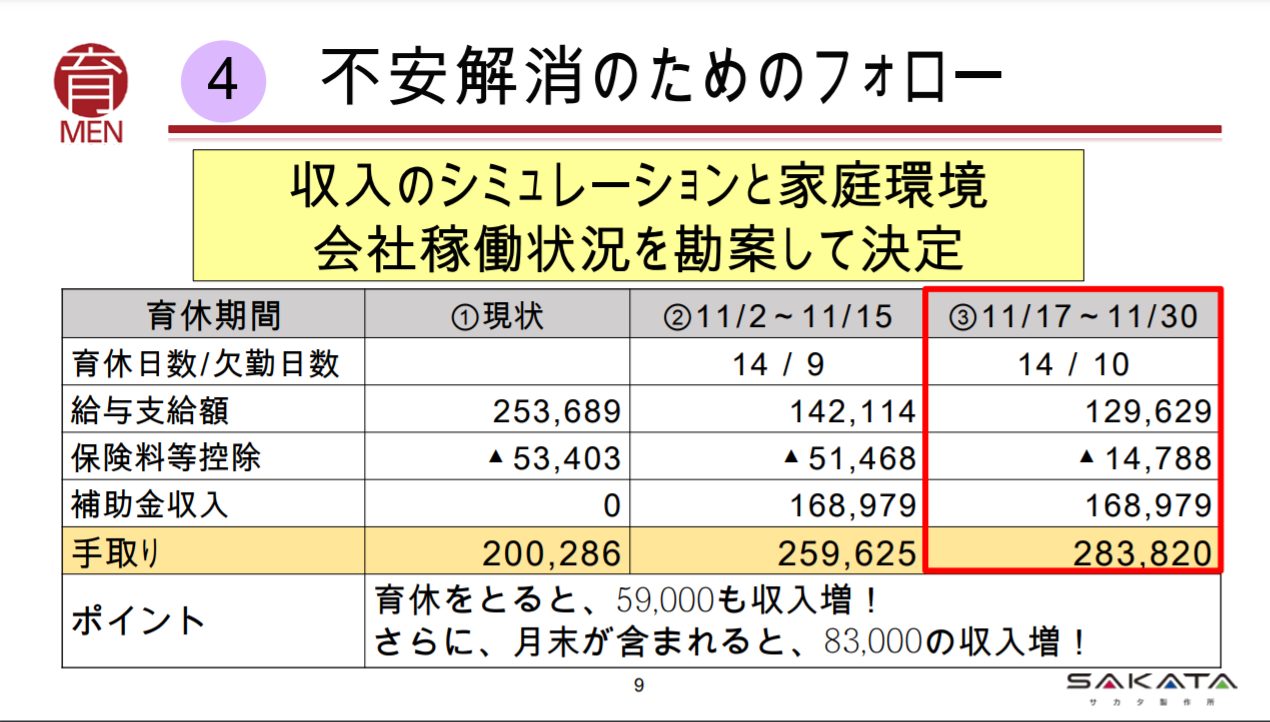

8-3. サカタ製作所:収入シミュレーション

新潟にあるサカタ製作所では、対象者と上司や役員、人事の面談を行うことで取得を促しています。その中で、育休の取得期間や方法によって、約10パターンの収入シミュレーションを提示。これによって経済面での不安を取り除くことを目的としています。結果、2018年から男性育休取得率100%を達成しています。具体的な収入や生活スタイルの参考例を知ることで、安心して育児休業を取得することができます。

参考:男性の育休取得率100%!〈サカタ製作所〉が新潟から発信、育休が社員と会社も成長させる|にいがたのつかいかた

9. 押さえておきたい「育児・介護休業法」

育児休業は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)」により定められています。ここでは、人事担当者が押さえておくべき育児・介護休業法についてピックアップし、わかりやすく解説します。

9-1. 子の看護休暇

育児・介護休業法第16条の2では、子の看護休暇について定められています。

- 小学校就学前までの子どもいる場合、年5日を限度として取得できる

- 子どもが2人以上いる場合は年10日取得できる

- すべての労働者が取得可能

- 時間単位での取得が可能(令和3年1月1日に改正されました)

- 賃金の支払い義務はないが、時間単位で利用できる有給のこの看護休暇制度などを導入した事業主には、両立支援等助成金が支給される

9-2. 所定外労働・時間外労働・深夜業の制限

育児・介護休業法第16条の8~10、第17条~18条の2、第19条~20条の2では、所定外労働・時間外労働・深夜業の制限について定められています。

- 3歳に達するまでの子どもがいる者が請求した場合、所定外労働を制限

- 小学校就学前までの子どもがいる者が請求した場合、月24時間、年150時間を超える時間外労働を制限

- 小学校就学前までの子どもがいる者が請求した場合、深夜業(午後10時~午前5時)を制限

9-3. 所定労働時間の短縮措置等(第23条)

育児・介護休業法第23条では、所定労働時間の短縮措置等について定められています。

- 3歳に達するまでの子どもがいる者について、短時間勤務の措置等を義務付け

- 1日原則6時間

9-4. 不利益取扱いの禁止等

育児・介護休業法第23条の2では、不利益取扱いの禁止等について定められています。

- 育児休業取得等を理由として解雇その他の不利益取扱いをすることを禁止

- 事業主に、上司・同僚等からの育児休業等に関するハラスメントの防止措置を講じることを義務付け

9-5. 実効性の確保

育児・介護休業法第52条の2~6、第56条の2では、実効性の確保について定められています。

- 苦情処理・紛争解決援助、調停

- 勧告に従わない事業所名の公表

10. 育児休業制度をきちんと理解して正しく手続きしよう

育児・介護休業法には、企業の努力義務として「育児休業等制度の個別周知」が定められています。これは、事業主が該当労働者に対して、個別に育児休業の制度概要を説明し、勧奨しなければならないというものです。そのため、人事担当者や事業主は育児休業の制度や仕組みをきちんと理解しておく必要があります。ぜひ、国による制度、社内でするべき手続きなどを把握したうえで、適切な制度の整備に取り組んでみてください。