経理の担当になったばかりの人のなかには、経費を適切な項目に仕訳するのが難しいと感じている人もいるでしょう。この記事では、経費の項目について詳しく解説します。経費の項目やそれぞれの内容とともに、経費を仕分けする際の注意点についても解説するため、ぜひ参考にしてください。

「経理担当者になってまだ日が浅いため、基本知識をしっかりつけたい!」

「法改正に関する情報収集が大変で、しっかりと対応できているか不安・・・」

「仕訳や勘定科目など、基本的なこともついうっかり間違えてしまうことがある」

などなど日々の経理業務に関して不安になることがございませんでしょうか。

特に経費精算は毎月頻繁に発生する経理業務ですが、細かいルールや規定があり、注意が必要です。また直近の電子帳簿保存法やインボイス制度など毎年のように行われる法改正に対して、情報を収集し適切に理解する必要があります。

そこで今回は、仕訳や勘定科目などの基礎知識から、経理担当者なら知っておきたい法律知識などを網羅的にまとめた資料をご用意しました。

経理に関する基本情報をいつでも確認できる教科書のような資料になっております。資料は無料でダウンロードができ、毎回ウェブで調べる時間や、本を買いに行くコストも省けるので、ぜひ有効にご活用ください。

1.経費の項目とは

経費の項目とは、企業の業務を進めるための費用について、帳簿上でまとめる際に使用する区分です。この項目は勘定科目とよばれています。経費を仕分ける際は内容にあわせて項目をわけ、正しく記帳しなければなりません。経費として認められないものを記帳した場合、税務署から追徴課税や延滞税を課される恐れがあるため要注意です。

1-1.経費の項目を知ることが大切

経理や会計の担当者は、経費の項目について正しく理解する必要があります。適切な項目に分類できれば、帳簿を見るだけで経費の使用状況を正確に把握できます。経費の帳簿は決算書を作成する際の重要な資料にもなるため、正確に記入しなければなりません。

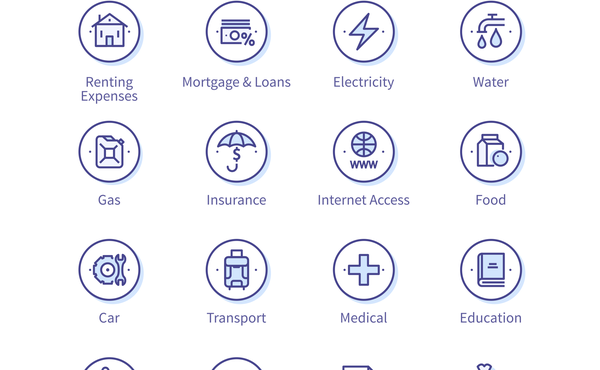

2.理解しておくべき25の経費項目

経費の項目としてはさまざまな種類があります。ここでは、理解しておくべき経費の項目について解説します。

2-1.給与賃金

社員へ支払う人件費のことです。毎月の給与だけでなく、退職金や現物支給したものも給与賃金に含められます。ただし、親族に支払った給与を計上するには、一定の条件を満たす必要があるため要注意です。

2-2.外注工賃

外注工賃は、社外へ依頼して制作してもらったものに対して支払う費用です。たとえば、会社のロゴや名刺などの制作依頼が該当します。建築業であれば、業務の外注費も外注工賃に含めることが可能です。

2-3.減価償却費

減価償却費とは、固定資産税の耐用年数に応じて計上する経費です。たとえば、建物や車両運搬具などは減価償却によって計上する決まりになっています。それぞれの固定資産税の耐用年数は、法律によって定められています。

2-4.仕入

商品を販売するために外部から品物を購入した場合は、仕入として計上します。商品を仕入れてそのまま売る場合だけでなく、自社で新しく商品を作るために材料を仕入れた場合も同様に計上可能です。

2-5.租税公課

租税公課とは、税金など公共機関に対して納める費用のことです。たとえば、印紙税、固定資産税、自動車税、印鑑証明書の発行手数料などが該当します。ただし、法人税や住民税などは租税公課として計上できないため、注意が必要です。

2-6.水道光熱費

水道光熱費とは、水道、電気、ガスなどの使用料のことです。事業のために使用した分を計上できます。自宅の一部をオフィスとして活用している場合は、プライベートで使用している使用料を省いて計上しなければなりません。

2-7.地代家賃

地代家賃とは、事業のために土地や建物を借りている場合にかかる賃料のことです。オフィス、倉庫、工場、駐車場などの賃料が該当します。事業で使用しているもの以外は対象にならない点に気をつけましょう。

2-8.通信費

通信費とは、電話やインターネットの利用料や切手代などのことです。業務上で使用しているなら、携帯電話の利用料も計上できます。1つの携帯電話を業務とプライベートの両方で使用している場合は、業務での使用分のみを計上する必要があります。

2-9.旅費交通費

旅費交通費は、業務のための移動や宿泊にかかった費用です。たとえば、出張のためにかかった新幹線代や宿泊代などが該当します。また、社員の通勤に必要な通勤定期の代金も旅費交通費としての計上が認められています。

2-10.広告宣伝費

広告宣伝費は、会社や商品のアピールのためにかかった費用です。たとえば、コマーシャルや新聞広告などを出す場合にかかる費用が含まれます。また、商品の宣伝のために試供品を提供する場合は、試供品を作るための費用も該当します。

2-11.接待交際費

接待交際費は、事業を営むうえで必要となる付き合いのためにかかった費用です。たとえば、取引先への接待費用や来客対応時に提供するお菓子代などが該当します。プライベートの費用が混同されやすいため、細かい確認が必要です。

2-12.消耗品費

消耗品費とは、使用できる期間が1年未満のものまたは取得価額が10万円未満のものを計上するための項目です。基本的に、いずれかの条件に当てはまれば計上が可能です。たとえば、オフィスで使用する文房具や電球などが該当します。

2-13.福利厚生費

福利厚生費は、社員の慰安や衛生などを目的としている費用です。全社員が利用できる内容であることが条件になります。ただし、金額が常識の範囲内に収まらなければなりません。たとえば、社宅の賃料や社員旅行の費用が含まれます。

2-14.雑費

雑費とは、どの項目にも該当しないものを計上するための項目です。自社での使用頻度が少ない項目を雑費として処理する場合もあります。一度雑費として処理したものは、その後も雑費として処理する必要があります。

2-15.荷造運賃

荷造運賃とは、商品を発送する際に必要な包装材や運送費などのことです。ダンボール、ガムテープ、郵便手数料などが荷造運賃として認められます。ダンボールやガムテープをまとめて購入した場合、期末で余っているなら実際の使用分しか計上できません。

2-16.貸倒損失

貸倒損失とは、金銭債権のなかで回収できなくなったものを計上するための項目です。売掛金や貸付金があり、相手企業が倒産した場合などに貸倒損失が発生する可能性があります。貸倒損失はなるべく発生させないようにすべきです。

2-17.修繕費

修繕費とは、建物や機械などの固定資産を修理するためにかかった費用です。修繕費として認められるためには、金額や目的などに細かい条件があります。修理する場合でも資産の価値が向上するなら、資本的支出として減価償却が必要になるパターンもあります。

2-18.修繕積立費

修繕積立費とは、将来的に建物を修繕する目的で積み立てている費用のことです。たとえば、オフィスを借りており、オーナーや管理会社に対して修繕積立費を支払っている場合に計上できます。

2-19.利子割引料

利子割引料とは、金融機関からの借入に対する利息や受取手形の割引料などのことです。利息は経費として認められますが、元本を返済しても経費にはなりません。間違いやすいため、注意しましょう。

2-20.新聞図書費

新聞図書費とは、新聞や書籍の購入にかかった費用のことです。事業に関連している内容でなければ、経費として認められません。ただし、業種によっては、漫画やエンターテイメントに関する雑誌を新聞図書費にできる場合もあります。

2-21.車両費

車両費とは、業務で使用する車のためにかかる費用です。ガソリン代や車検の費用などが該当します。ただし、ガソリン代は旅費交通費として計上されるケースもあります。自動車税や修理代なども車両費としての計上が可能です。

2-22.保険料

事業や業務に関わる保険料は経費として計上できます。たとえば、損害保険料や地震保険料などの計上が認められています。ただし、経費として計上できるのは掛け捨ての保険料のみです。積み立ての保険料は資産として計上します。

2-23.支払手数料

支払手数料とは、業務で必要になった各種手数料のことです。たとえば、振込手数料、仲介手数料、販売手数料、代引き手数料、不動産会社への礼金、税理士や弁護士の顧問料などが対象になります。

2-24.繰延資産

繰延資産とは、効果が将来的に長く継続すると考えられる費用を資産として計上するための項目です。任意償却による計上ができます。たとえば、社債発行費、試験研究費、開業費などが繰延資産に該当します。

2-25.寄附金

法人であれば一定の条件を満たすと寄附金を経費に含められます。個人事業主は寄附金を経費にできません。ただし、一定の条件にあてはまる場合は寄附金控除として扱えるため、節税につながります。

これら以外にもあらゆる勘定科目があり、科目によって仕訳の仕方も異なってきます。当サイトで無料配布している「勘定科目と仕訳のルールBOOK」では基本的な勘定科目から、その科目に応じた仕訳例まで網羅的に解説しております。

勘定科目や仕訳に関してまだ知識が曖昧な方にとっては、調べたい時にいつでも参照できる参考書のような資料となっており、大変参考になるので、ぜひこちらから無料でダウンロードしてご覧ください。

3.経費の項目を理解して得られるメリット

経費の項目を正しく理解すれば、さまざまなことに活用できます。ここでは、具体的な活用メリットについて解説します。

3-1.自社の経費の動きを随時チェックできる

経費の項目ごとに帳簿をつければ、何にどの程度の費用がかかっているのか明確になります。無駄な費用についてもチェックできるので、自社の経営状況を判断するために役立てることが可能です。事業をスムーズに進めやすくなるでしょう。

3-2.銀行や税務署などに財務状況を明確に表示できる

取引先との関係を可視化するには、正確に帳簿をつける必要があります。株主、銀行、税務署などから帳簿の開示を求められる場合もありますが、経費の項目を正確に把握していれば堂々と説明できます。

4.クレジットカードは経費処理に便利

クレジットカードの明細書には利用日時や金額などが記載されるため、帳簿をつける際に必要な情報を把握しやすいです。特にWeb明細なら必要なときにいつでも確認できます。法人カードと経理ソフトを連動させると、その都度情報を入力する手間も省けます。

5.経費の項目を設定する際に注意すべき点とは

経費の項目を設定するときは気をつけるべきこともあります。ここでは、具体的な注意点を解説します。

5-1.経費の項目はわかりやすく設定する

経費の項目は、法律で具体的に定められているわけではありません。そのため、企業によっても項目の分け方は異なります。項目は自由に設定できますが、わかりやすさを重視しましょう。たとえば、業界用語や略称などは避けるべきです。特殊な経費が発生したときは、新しい項目を増やしても構いません。

5-2.一度選択した経費の項目は変更できない

経費の項目は、一度選択したらその後も同じように使用する必要があります。経費の項目を統一しないと、集計や計算を正確に行えないためです。たとえば、オフィス用品を消耗品費とした場合、後から事務用品費とすることはできません。経費の項目を選ぶ際は、後のことまでよく考えて選択しましょう。

5-3.帳簿と決算書の項目は同じにする

帳簿で管理している経費の項目と、決算書の経費の項目はそろえる必要があります。決算のために必要な貸借対照表や損益計算書は、帳簿をもとにして作成しています。経費の項目が異なる場合、決算書で経営分析を行うときに内容を把握しにくくなるため注意が必要です。

6.まとめ

経費の項目としてはさまざまなものがあります。それぞれ条件が異なるため、違いを理解して適切に分類できるようにしましょう。経理業務をはじめとするバックオフィス業務を円滑に進めるには、システムを活用するのもひとつの方法です。

勘定科目や仕訳の「こんなときどうする?」

86個の勘定科目と仕訳例をまとめて解説!

「経理担当になってまだ日が浅く、基本知識をしっかりつけたい!」

「勘定科目と仕訳について、まだ調べないとわからないことがある」

「毎回ネットや本で調べていると時間がかかって困る」

など勘定科目や仕訳に関して不安や疑問を感じることはないでしょうか。

仕訳業務は基礎的な経理業務ですが、細かいルールや規定を守って行う必要があります。

そこで当サイトでは、勘定科目や仕訳に関する基本知識と各科目ごとの仕訳例を網羅的にまとめた資料を無料で配布しております。

勘定科目と仕訳に関する情報をいつでも確認できる教科書のような資料になっており、毎回ウェブで調べる時間や、本を買うコストも省けるので、ぜひ有効にご活用ください。