ゲームや動画などで、近年注目を集めているVRですが、実はビジネスの分野でもその活用が広がってきています。

本記事では、「VRをどうやってビジネスに活かすのか」「実際にどうやって使われているのか」「VRはどういったところで効果を発揮するのか」など、VRを人材開発、組織管理に活かすための方法を紹介します。

そもそもVRとは?

そもそも、VRとはどのようなシステムのことを指すのでしょうか。またARやMRとの違いもあわせてご紹介します。

仮想現実を体験できるVR

VRは、Virtual Realtyの略であり、「仮想現実」と訳されます。ヘッドマウントディスプレイや、ゴーグル型のデバイスを頭につけて、仮想的な世界を現実であるかのように体感することができるものを指します。

実際にあたかもその世界に入り込んだかのような没入感を感じることができ、ゲームや動画などの分野で少しずつ普及が進んでいると同時に、眼鏡やコンタクトにVR技術を搭載させるための研究も近年盛んになっています。

ARやMRとは異なる

VRとともに注目を集めているテクノロジーとして、ARやMRも挙げられます。

しかし、このARやMRはVRとは異なっており、そのため使用用途も異なります。ここでは、VRとAR、MRの違いを紹介します。

ARとは

ARは「拡張現実」といわれ、現実世界をベースとして、その現実世界を拡張するような仮想世界を重ねて表示するものです。

VRやMRよりも比較的簡単に実現できるサービスであり、このARを取り入れたアプリやサービスが少しずつ増えてきています。近年注目を集めたサービスだと、「ポケモンGO」がこのARにあたります。

MRとは

MRとは、「複合現実」とも呼ばれ、現実世界と仮想現実を組み合わせて、1つの世界観を作り上げることができる技術のことを指します。

ベースはVRと同じく仮想現実ではあるものの、ARのように現実世界の要素を組み込むこともでき、VRやARよりも一歩進んだ技術であると言われています。

VR×HRTechの可能性

VRをHRTechと組み合わせて、新たにビジネスの現場に導入しようという流れが海外の企業を中心に盛んになっています。

ここでは、「VR×HRTechの可能性」と称して、実際にどういった分野でVRを導入することができるのかについて紹介します。

採用

人事担当者が新たに従業員の採用にむけて面接をする際に、VRは活用できます。

地方に住んでいる学生や、海外に住んでいる人を採用するとなると、オフィスにきてもらうための費用やコストがかかってきます。

その点、VRを用いて面接をすることができると、相手の人となりや仕草がわかると同時に、費用もそれほどかからないため、採用のための費用を抑えられるでしょう。

しかし、まだまだVR自体のハードウェアが普及しておらず、2019年内にはこの「採用×VR」が流行する可能性は低く、ARが流行するのではといわれています。

研修

VRがもっとも期待されているのは、この研修やトレーニングの文脈においてです。

従業員を育成したり、レベルアップさせたりするためにおこなう研修では、その性質上VRはかなり適しています。

お客様と接したことのない従業員が接客の練習をしたり、緊急対応を疑似体験したりなど、実際におこりうるシナリオを組み込んだVRを体験することで、従業員のスキルを早くかつ効果的に向上させることができます。

また、副次的なメリットとして、VRを通じて従業員満足度を上げることもできると言われており、今後ますます注目を集めることになるでしょう。

関連記事:従業員満足度をあげるためにEX(Employee Experience/従業員体験)が注目される理由

https://hrnote.jp/contents/b-contents-hitotech-employeeexperience-181225/

VRは企業の「研修」を変える鍵になる!?

研修にVRを取り入れることで効果的な研修をおこなうことができ、多くの企業が注目しています。

VRを用いた研修、学習システムを提供するSTRIVR社CEOのDerek Belch氏は、VRを用いることで研修をさらに効果的におこなうことができるといいます。

「スターバックス問題」から見る、研修の効果

2018年5月16日、米フィラデルフィアのスターバックスで友人を待っていた黒人客を店員が通報し、警察官が不当に逮捕する事件が起こりました。

これに対して、CEOケヴィン・ジョンソンは誤りだったと謝罪し、声明文を出すと同時に、従業員が抱く人種に対する偏見を見直す研修をおこなうために、5月26日の午後、8,000以上の店舗を閉店することを発表しました。

この研修では、従業員が無意識に抱く偏見を取り除くための研修がおこなわれましたが、この研修は果たして効果を発揮するのでしょうか。

多くの企業の研修制度は本質的に研修ではない

もちろん、スターバックス社は従業員の入社時にも研修をおこなっており、決して研修制度が欠落していたわけではありません。

それにも関わらず、このような事態が発生してしまっており、これでは研修本来の目的が達成されていません。

ここで、Derek氏は多くの企業では「研修のための研修ばかりがおこなわれている」と述べます。講義形式や、ビデオ形式で研修がおこなわれたところで、実際にその研修の効果が及んでいない場合も多々あります。

そこで、従業員のスキル面やメンタル面を培い、一人前の社員として働けるような研修にするための1つのキーワードとして、VRを挙げています。

「シミュレーション、練習、そして繰り返し」

物事を定着させるには、「シミュレーションをして、それを練習し、そしてそれを繰り返す」ことが重要だと、Derek氏はいいます。

このプロセスを経ることができ、かついつでもどこでも同じクオリティで研修をおこなうことができるのが、VRを通じた研修です。さらに、VRでの研修を通じて、従業員が自信をもって仕事に取り組むことができ、即戦力として活躍することができます。

老子のセリフから見る、VRの可能性

古代中国の思想家、老子はこう述べています。

「聞くと、忘れる。

見ると、覚える。

実践すると、理解する。」

人は学習するときに、話を聞くだけではその内容を忘れてしまい、見ても覚えるだけにとどまり理解するわけではなく、実践して初めてそのことを理解するのだという趣旨のものです。

ひとえに研修をするときにも、話を聞くだけではなく、実際に見るだけでもなく、実際に自分で実践して理解するというプロセスを経る必要があると捉えることができるでしょう。

研修の費用対効果

一方、現行の研修スタイルでは、「実践」に注目した手法は費用対効果から見て、非常に難易度が高いものかもしれません。

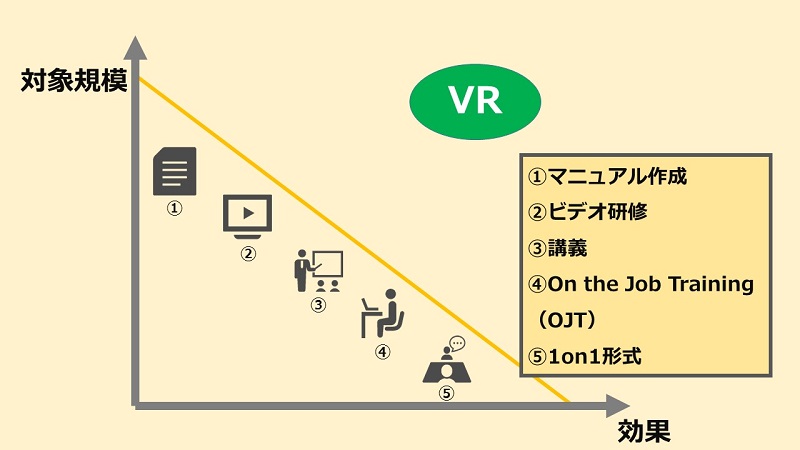

従業員の研修をおこなう際、講義形式や1対1の実践指導などさまざまな方法が考えられますが、上のグラフは、そのそれぞれの方法の効果と影響を与えうる範囲をグラフに表したものです。

マニュアルを作ったりビデオ形式で研修をすることで、一律的に研修を実施できますが、実践するわけではないため、効果は高くありません。

一方で、OJTや1on1形式を通じて研修をおこなうことで高い効果を期待できますが、時間やコストの関係上少人数にしかアプローチすることができません。

そのため、かかる費用をできるだけ抑えることを優先するのか、従業員をしっかり研修して仕事に送り出すことを優先するのか、どちらをより優先するかを決め、それに沿った研修制度しか設計できていないのが今の現状です。

VRがもっとも研修に適している理由

そこで効果を発揮するのがVRであるとDerek氏は言います。

費用をできるだけ抑え、かつ大人数の従業員に高い効果をもたらす研修をおこなうためには、VRが最適です。

老子がいう「実践」を体験することができ、さらに費用もほとんど初期費用のみでよいため、VRだけが唯一、研修における「低コスト」と「高効果」の双方を実現することができます。

VRをビジネスで実際に導入した場合の導入事例

今日、ますます多くの企業がVRを従業員の研修に取り入れています。ここでは、VRを研修に取り入れている企業の例を紹介します。

CASE1|Walmart

世界的最大のスーパーマーケットチェーン、WalmartはVR機器のOculus Goを17,000台導入し、従業員のトレーニングに活かしています。

新しい従業員の研修やセールの際の顧客対応など、実際におこりうるシナリオを組み込んで、従業員のトレーニングを図っています。

実際のセール時の撮影動画をVRに投影して体感するため、忙しいセール時の状況と同じものを体感でき、来るべき本番のセールの際にはテキパキ仕事をこなすなんてことも可能でしょう。

CASE2|ケンタッキーフライドチキン

ケンタッキー社は、従業員の研修用に独自のVRコンテンツを作り、トレーニングに用いています。

新しく入った従業員が、フライドチキンの作り方を学べるようにするためのものであり、「フライドチキンを調理しないと部屋から脱出できない」というゲーム形式でトレーニングを積みます。

カーネルサンダースの肖像画やオブジェなどが不気味な雰囲気を漂わせる部屋でフライドチキンを作るという、エンターテイメント性も兼ね備えたトレーニングです。

CASE3|ジェットブルー航空

アメリカのLCC、ジェットブルー航空は航空整備士のトレーニングにVRを導入しています。

航空整備士の仕事上、実戦形式でのトレーニングはそれほど多く積むことができず、理論的な話ばかりでの訓練が多くなってしまい、まさに「聞くだけ」の状況が発生してしまっていました。

しかし、VRを導入してトレーニングを積むことで、訓練生からは「1on1の質の高いトレーニングを受けているようだった」「実際に業務をするときのイメージがついた」など、前向きな声が上がっているようです。

CASE4|JR東日本

JR東日本も、従業員の研修にVRを導入している企業の1つです。

「触車」、「墜落」、「感電」という鉄道の三大労災と呼ばれているもののうち、「触車」と「墜落」に関する事故を体験することができ、それぞれの従業員の安全意識を向上させることを図っています。

実際に身をもって事故の場面に触れることで、より従業員の危機意識が高まり、安全意識を高めることができるのではないでしょうか。

CASE5|ヒューマンライフケア

介護サービスを展開するヒューマンライフケアは、介護現場における教育研修の場面でVRを使っています。

特に高齢者に緊急事態が起こったときの状況を疑似体験することができるコンテンツもあり、緊急事態が起こった際にもスムーズな対応ができるような訓練を積むこともできます。

VRで「実践」を

VRを導入することで、従業員の研修やトレーニングの分野で非常に高い効果を発揮するでしょう。

特に、業務中における緊急時の対応などは、実際に経験する機会が少ない以上、繰り返し「実践して理解する」ことができません。

そういったシチュエーションでも、VRを用いて疑似体験することで、対応能力を向上させることができるでしょう。研修を「実践して、理解する」ためにはVRが今後必要不可欠になるのかもしれません。

▶オンライン研修に役立つサービス比較6選|メリット・デメリットを徹底解説

▶【LMS/eラーニングまとめ】47の教育研修サービスを徹底比較|2020年最新版

▶新人研修・新入社員研修検討の参考に!23の研修サービスをまとめてみた