これまでHR NOTEで、2回に渡って取り上げさせていただいた「我が国産業における人材力強化に向けた研究会」(以下、人材力研究会)。本研究会では、設置された2つのワーキング・グループにて、さまざまな意見交換がなされ、具体的なアクションプランの報告会が開催されています。

- 「中小企業・小規模事業者・スタートアップ等における中核人材の確保、活用促進に向けた検討ワーキング・グループ(中核人材確保WG)」

▶多彩な人材が、中小企業等において中核人材として活躍するための課題と取り組むべき方向性について、人材ニーズ側から整理。

- 「必要な人材像とキャリア構築支援に向けた検討ワーキング・グループ(人材像WG)」

▶人生100年時代において、どのような人材像が求められ、またどのように学んでいくべきかについて整理。

そして今回は、今までの総まとめとなる報告会に参加させていただき、記事にまとめました。

特に中小企業の人材戦略に関して、人材確保・人材育成のベースとなる取り組み方針がまとめられています。

採用・育成ご担当者の方々はもちろん、一社会人としても、これからの人生100年時代を生きるにあたってどのようなマインドセットを持っていけば良いのかというポイントにも触れていますので、ぜひご覧ください。

目次

前回取材の内容

- 11月 「社会人基礎力」に関する有識者プレゼンテーションなど

「人生100年時代」を生き抜くための働き方と、必要な「社会人基礎力」とは?|経済産業省 人材力研究会より

- 12月 「研究会全体の進め方」、「リカレント教育」及び「転職・兼業・副業・複業、出向等の円滑化」など

人生100年時代に向けて|求められる人物像の明確化とリカレント教育の重要性

個人・企業の新しい関係性が日本産業界を支える柱に

▼日本産業界の今後の成長は、企業の「人材戦略」にある?!

「AI×データ」を代表する第四次産業革命や、少子高齢化などの人口動態の変化などが背景にあり、企業の取り巻く環境が激変しています。

そうした中、付加価値の源泉は「資本」から「人材」へと移行しています。

この構造的変化から、特に中小企業等を中心に「人手不足」に直面しており、企業が今後も持続的に成長していくために、これまで以上に付加価値創出の担い手となる人材を確保し、活用していくことが生命線となると考えられます。

こうした背景から、「経営戦略=人材戦略」の重要性を再認識し、人材力を強化するとともに、社会全体として人材の最適活用を実現していくため、国としても差し迫った課題として取り組んでいくことが方針とされました。

▼企業も個人も、互いを成長の起点にする「人生100年時代」

「人生100年時代」と言われるように、個人の働き方・社会参加の在り方は変化・多様化してくるでしょう。

これまで以上に長期にわたって働くことが前提となり、個人は会社にぶら下がることなく活躍できるような、自分のキャリア・働き方を考えなおす必要性が求められます。

また企業としても、個人の働き方の多様化に合わせ、時短勤務やテレワーク、兼業・副業などをはじめとする、多様な働き方への柔軟な対応や制度設計をおこなうことが重要です。

これまでの「会社と従業員」の単なる延長線ではない、互いに成長を促進する「新たな関係性」を構築していくことが必要不可欠です。

2つのワーキング・グループより|検討結果からおさえるべきポイント

ここからは2つの検討ワーキング・グループ(以下WG)にて意見交換された内容をもとに、主題にそっておさえるべきポイントをまとめていきます。

[1] 中核人材確保WG

▶多彩な人材が中小企業等において中核人材として活躍するための課題と取り組むべき方向性について、企業・仲介支援機能側から整理されています。

背景:「中核人材」ニーズの高まり

上記でも述べているように、少子高齢化により生産年齢人口が減少しています。その中で人材不足は恒常化し、昨今は、仕事を見つけにくい「求職難」の時代から、人の確保が困難になる「求人難」時代に移行したと言えます。

経営課題の上位に「人材に関する課題」が複数挙げられるなど、深刻な状況は変わらず、特に中小企業などでは、付加価値創造を担う「中核人材」の確保を戦略的に進めていくことが、企業の成長・拡大のためには重要課題となっています。

課題の明確化:求人情報の魅力度訴求と未成熟な市場の活性化

付加価値創造を担う「中核人材」の活躍のために、受け入れ先(地域・中小企業)(※以下企業)と働き手、そして仲介支援機能の三者間において、現状の課題に焦点を当て、それぞれが担うべき役割を明確にしていくことが求められます。

▼現状の課題1:中小企業を志望する働き手が少なく、入職しても定着しない

- 求人情報における企業側の求人像が不明確である

中小企業においては、自社のミッションや絞り込まれた経営課題を踏まえた求人像の見直し・明確化が不十分なまま、従前の求人要件を前提に求人を繰り返してしまうことが多いのが現状です。求職者も、中小企業側が本当に求めているスキル・スペック・能力などの必要な要素がわからず、結果、両者にミスマッチが発生し、人材が確保できない、または定着しないといった状況が発生しています。

- 企業からの情報に魅力度が不足し、働き手側の関心の薄い

働き手側が求めている環境や、働き手側から見た自社の強みを把握しきれておらず、また魅力発信ができていないことから、魅力的な中小企業の情報が働き手に届いていない可能性があります。

▼現状の課題2:限られた個別ケースのみ成立する未成熟な「市場」

課題1のように、企業側・働き手側双方の情報ギャップを埋めるためには、相当の時間・コストを要します。

このため、現状では、双方をよく見知った限られたケースにおいてのみ個別に例外的にマッチングが成立している状況であり、中核人材に関する「市場」は未だ発達していないと言えるでしょう。仲介支援機能による企業・働き手双方に寄り添った情報発信支援が市場経営に不可欠な要素であると考えられます。

取り組みの方向性:企業・仲介支援機能、それぞれの役割と取り組みポイント

企業・仲介支援機能双方は、魅力的な情報発信や学びの機会の提供、顕在的な母集団形成の仕掛け作りなど、働き手目線で構造変革を起こしていくことがポイントとなります。

また、これらの挑戦からさまざまな成功事例を創出していく「風穴戦略」、そして体系化しさまざまな企業で導入をしていく「本格ボリューム展開」の2段階の改革を目指していくことが適切であると考えられます。

企業が中核人材を確保するにあたっては、「求人・採用」に加え、経営課題や業務の見直しを通じた求人像の明確化や人材確保後の職場環境の見直しなど、総合的に取り組むことが必要だと考えられています。

仲介支援者(コーディネーター)の担い手の確保と、企業・働き手間に存在する情報のギャップを埋める持続的スキームの形成が、市場形成の上で不可欠です。

仲介支援機関としては、経営支援と求人採用支援の両機能を内包した期間や、それぞれの機能の担い手と密に連携した体制を構築した機関など、さまざまな形態が考えられますが、こうしたシームレスな支援を提供できる仲介支援者の確保・育成が極めて重要ポイントです。

[2]人材像WG

▶人生100年時代において、どのような人材像が求められ、またどのように学んでいくべきかについて、主に「働き手」に焦点を当て、整理されています。

背景:「社会人基礎力」が新たな時代を生き抜くために必要な能力

人生100年時代においては、職業人生の長期化やライフステージあるいは外部環境の変化に対応するため、働き手個々人も、①自らのラフな人生設計(目標設計)をおこない、②必要な能力・スキルを獲得するため不断の学びによって、③その時々において今までに培ってきた経験・スキルなどを最適な組み合わせて発揮すること(自己マネジメント)が必要となります。

第四次産業革命の時代の変化に対応する形で、自らの「社会人基礎力」を整理していくことが求められています。

「人生100年時代の社会人基礎力」とは

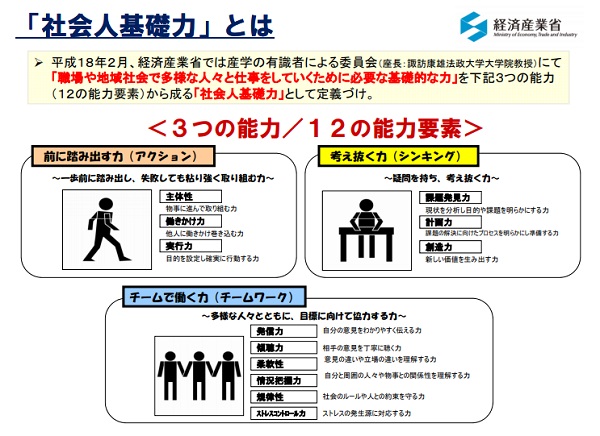

「社会人基礎力」とは、これまで以上に長くなる働き手個人の企業・組織・社会との関わりの中で、ライフステージの各段階で活躍し続けるための力として定義され、主に3つの能力と12の能力要素で構成されています。

(出典)経済産業省 社会人基礎力

さらに、「人生100年時代の社会人基礎力」では、上記の能力・能力要素を内容としつつ、能力を発揮するにあたって、「学び(何を学ぶか)」、「組合せ(どのように学ぶか)」、「目的(どう活躍するか)」という3つの視点のバランスを図ることが、働き手が自らのキャリアを切り開いていく上で必要と位置づけられました。

- 「学び(何を学ぶか)」

学び続けることを学ぶこと。自らの強みを強化し弱みを補完して能力を発揮するための力として、「考え抜く力」が必要とされます。

- 「統合(どのように学ぶか)」

自らの視野を広げて、自己の多様な体験・経験や能力と多様な人々の得意なものを組み合わせて、目的の実現に向けて統合していくこと。持ち寄って価値を創出するために「考え抜く力」や「チームで動く力」が必要とされます。

- 「目的(どう活躍するか)」

自己実現や社会貢献に向けて行動すること。価値の創出に向けた行動を促すための力として「前に踏み出す力」が必要とされます。

この3つの視点のバランスを図り続けることにより、変化する社会の中における自らの立ち位置が常に相対化され、VUCA時代(※)を生き抜くための「キャリア・オーナーシップ」を個々人が見定めることにつながると考えられます。

(※)VUCA[ブーカ]時代とは

Volatility(変動)、Uncertainty(不確実)、Complexity(複雑)、Ambiguity(曖昧)の頭文字をつなぎ合わせた造語。これら四つの要因により、現在の社会経済環境がきわめて予測困難な状況に直面しているという時代認識を表す言葉です。

取り組みの方向性:企業と個人の新たな関係性(人材力強化のために企業がなすべきことは)

企業もまた、「人材戦略=経済戦略」という前提に立ちつつ、働き手個々人と対話しその関係性をカスタマイズすることが必要です。

第四次産業革命を背景とする、産業構造やビジネスモデルの変化や、人手不足が今後より顕在化する中で、国際競争に打ち勝つために、非連続的な成長(イノベーション)であり、このイノベーションの源泉こそが「人材」なのです。

その「労働量」とともに、「質(=生産性が高い、新たな成長・経営戦略に対応できるなど)」のともなった人材を確保・育成し、いわば人材のROA(※)を最大化することが求められています。

企業・組織が成長を続け、競争力を維持・強化していくためには、ダイバーシティ&インクルージョンの実現が求められます。

すなわち、多様な人材を獲得し、かつ、そのひとり一人がそれぞれに成長・活躍できる環境を整えていくことが極めて重要と考えられています。積極的な人材投資、柔軟な人事制度、公平な評価制度の設計、がより一層重要なポイントとなります。

こういった個の尊重や成長機会の提供等を図る「個人の成長・活躍できる企業」こそが、働き手個々人に選ばれる魅力的な企業となります。その結果としてエンゲージメントが高まり、競争力の基盤が強化されることにつながります。

(※)ROAとは

総資産利益率とも言われ、事業に投下されている資産が利益をどれだけ獲得したかを示す指標ですReturn on Assttsと英語で表記し、リターン・オン・アセットと読みます。

我が国の人材力強化にむけたアクションプラン

上記2つの検討WGにより導かれたアクションプランをこちらにまとめました。

今後の取り組み、働きかけの方向性が定められていますので、それぞれを箇条書きにて記載しています。

働き手個人、企業、そして政府・社会、それぞれが成長にむけ作用しあうことで、日本国全体の人材力強化につながります。

▼働き手個人として取り組むべき方向性

1.キャリア意識・マインドセットの意識強化

「人生100年時代の社会人基礎力」をベースとした、キャリア意識、マインドセットなどを常に意識し、見直す。

2.キャリア・オーナーシップの意識

「キャリア」は企業から与えられるものではなく、「自ら作り上げるもの」という認識のもと、自らの働き方、獲得すべきスキルや発揮する場面などを意識し続ける。キャリアコンサルティングの活用も有用。

3.リフレクションの徹底

経験・スキルの棚卸しを実施し、振り返ること(リフレクション)を通じて、自分の強み・弱みを認識し今後のキャリアの可能性を開いていく。リフレクションは自分本位のものではなく、変化する社会・組織の中でどう活躍できるかをふまえたものであり、ライフステージの各段階でおこなう必要がある。またメンター(壁打ち相手)を確保することも有効。

4.企業との対話

自らのビジョンを明確にし、企業との対話(面談等)に望む必要がある。そのためには日々の業務が自身の能力開発やキャリア展開においてどのような「意義」を有するのかを意識することが大切。

5.「学び続けること」を学ぶ

活躍し続けるためには、時代の変化に応じてスキルや能力を随時アップデートしていくことが必要。その際、教育機関等での「学び」に加え、企業の現場で「働く」ことが「学ぶ」ことであることも意識して、多様な学びの組み合わせによって、自己を成長していくことが必要である。

6.自ら一歩踏み出す

成長・活躍をし続けるためには、適切な「ストレッチ(背伸び)」をする活動・経験が必要。働き手自らがそのような環境へ身を投じ、マインドセットのカスタマイズ、スキルや人脈の複層化をはかっていくことが有効。

▼企業として取り組むべき方向性

1.多様な成長機会の提供・多様な人材活用方法の検討

「働き手個人の自律的な成長を支援する」「機会開発」と言った視点で、「ストレッチ(背伸び)」できる業務のアサイン、主体性が必要な経験学習の提供、社内兼業・出向・兼業副業などの異質な経験の提供・許容等をおこなう必要がある。「プロジェクト型」や「時間(量)単位」での人材確保、社内人材の育成など、さまざまな方法について経営課題に応じて柔軟に検討することが重要。

2.キャリアオーナーシップ醸成、キャリア開発支援

「雇用し続けて守る」だけでなく、「社会で活躍し続けられるように支援する」ことが企業には求められる。研修や人事よる多様な機会提供、評価制度の再設計を通じて、キャリア開発支援をおこない、企業成長の基盤づくりにつなげていくこと。

3.対話による成長の方向性のすり合わせ

「企業の成長(経営)の方向性」と「働き手個人の成長(キャリア)の方向性」とをすり合わせる対話を、積極的・頻繁におこなうことを目指す。

4.ひとり一人が望むキャリアや働き方を実現できる環境の構築(ダイバーシティ&インクルージョン)

タスクの再構成を進めた上で、多様なポジションを整備するほか、働き方についても柔軟性を高め、選択肢を増やしていくことが必要。また、アルムナイ組織の組成、出戻り社員の受け入れなども有効。

5.職務内容の明確化と公平な評価制度の構築

社内のキャリアを明示し、職務内容とポジションごとに必要なスキルなどを明確化するとともに、スキルや生産性に基づく公平な人事評価・報酬制度の整備が求められる。

6.経営トップのコミットメント・メッセージ発信

働き手個人のキャリアの自律や「学び」が積極的になされるよう、企業文化としても浸透させるためには、制度面の整備のみならず、実質的にも企業が後押しすることが必要不可欠。そのためにはトップコミットメント(メッセージ)を繰り返し発言し、中間管理職への啓発をおこなっていく。

7.求人像の明確化と働き手目線での情報発信

中核人材を確保するにあたって、「求人・採用」活動に加え、経営課題や業務の見直しを通じた求人像の明確化や人材確保後の職場環境の見直しなどにも、総合的に取り組むことが必要。企業側の強み・魅力を働き手目線で発信することも、働き手の関心を引く観点で重要なポイント。

▼政府・社会として取り組むべき方向性

1.「人生100年時代の社会人基礎力」の構築・普及

企業・働き手個人が自分ごととして認識し、「リフレクション(振り返り)」をする機会を設けるため、参加型のイベントを開催。また、考え方の浸透のために賛同する民間団体・教育機関などと連係しながら、継続的にさらなるブラッシュアップをはかる。

2.リカレント教育の推進

「人生100年時代の社会人基礎力」を育成・発揮し、企業が個人の成長を支援し、個人が社会でも活躍を目指した学びを促進するため、学ぶための時間・費用や、学びへの周囲の理解に対する課題の解決に向けた関係省庁との連携をして政策を総動員する。特に、個人や企業のキャリアコンサルティング積極活用や、「サバティカル休暇(※)」などの個人の学び直しを支援する企業内の制度整備のための助成制度の見直し、IT・デジタルスキルの実践的講座の増設、女性復職の伴走型支援など、さまざまな角度から「学び」のインフラ充実を目指す。

(※)サバティカル休暇とは

長期間勤務者に与えられる長期休暇のこと。通常の有給休暇や年次休暇とは異なり、使途に制限がなく、期間は少なくとも1ヵ月以上、長い場合は1年間の休暇となる場合もある。

3.転職・再就職の円滑化

①労働市場における職業能力・職場情報等の「見える化」

厚生労働省が整備している「職場情報統合サイト」や「職業情報提供サイト(日本版O-NET)」などの情報インフラを活かして、「見える化」を推進する。

②中途採用の促進

企業における、年齢に関わりない多様な選考・採用機会の拡大を促進する。

③多様で柔軟な働き方の実現(副業・兼業、フリーランス、テレワーク)

政府関係省庁で連係しつつ、引き続き、働き手の主体的なキャリア形成を促し、社外の新たな知識・スキルを獲得できる副業・兼業を促進していくための施策を講じていく。

4.経営戦略としての人事機能の強化

企業が主体的に「働き方改革」を通じた「生産性向上」を実現するため、「経営と人事機能の融合」に向けた環境を整備。働き方改革等にかかる成果指標の「見える化(開示)」の推進や、人事部門の担う戦略的機能強化に向けて検討していく。

5.仲介支援者の担い手創出と育成支援

仲介支援機関の役割を明確化し、仲介支援機関の確保・創出や個別事案の情報共有体制の整備について検討する。また仲介支援の担い手育成支援にも着手。

6.持続可能な中核人材確保スキームの確立と普及促進

平成30年度に複数のモデル先進事例を創出した上で、全国各地での同様の取り組みを支援することで、横展開を促進。

7.中小企業における兼業・副業型人材活用の促進

人材確保にかけられるコストに限りがある企業において、フルタイム採用のみならず、よりよい人材を必要な量(時間)だけ確保できるような、兼業・副業・出向などの多様な人材活用を増やしていくために、その成功事例をとりまとめ全国への普及促進をおこなう。

8.事業承継等の人材確保の機運醸成

事業承継について、税制や補助金などの制度的インセンティブにより、承継者や右腕人材などの人材確保に向けた機運醸成をおこなう。

委員による見解|政策実行に向け、今必要なこと

今回おこなわれた人材力研究会の報告会では、今まで検討WGにて議論を重ねた委員が出席されていました。まとめられた報告をもとに、今後具体的に実現をしていくにあたりそれぞれのお考えを述べられています。

人材力研究会にてまとめられた上記アクションプランはあくまで方向性にすぎず、ここからいかに実現性を高め、推し進めていけるかが重要なポイントとなります。

宇佐川 邦子 氏:株式会社リクルートジョブズリサーチセンター長

まだまだ施策の抽象度が高いと思います。属人的に進めるのではなく、仕組み化、スキーム化を作り上げるところまで政策でバックアップできれば、より人材力強化に向け効果的に動き出すでしょう。

働き手が考えがちな、働き方・キャリアの作り方のスタンダード(大手に就職して教育を受ければキャリアは築いていけるという考え)のように、この当たり前をどう覆すかが命題です。

小城 武彦 氏:株式会社日本人材機構 代表取締役社長

人材力強化のアクションプランを実施するにあたり、中核人材育成と企業の業績・利益がつながるところまで、より掘り下げて制度設計を進めるべきです。経済合理性の中でどう実現していくか、が今後の焦点ですね。

大手企業ももちろんですが、行政自体も積極的に現場導入していけると良いと思います。また人材が組織の垣根を超えて流動する仕組みや、フリーランスをサポートするインフラなどを整備していくことが、働き手個人が自らの意志で、自己成長の意識を持って行動することにつながり、全体的な社会人基礎力向上の実現に近づくでしょう。

垣見 俊之 氏:伊藤忠商事株式会社 人事・総務部長

今回の研究会での議論によって、目指すべきゴールは見えてきました。ここからは具体的に進め、事例を増やしていくことが重要です。企業としても、一朝一夕で変わることは難しく、具体的に施策を進めていくにも成功事例に基づく仕組みづくりは急務です。

また今回、中核人材確保WGにて【中小企業に不足している中核人材像】として取り上げられた「自分の仕事の範囲だけに留まらず、自らの交渉力等で仕事をとってくる」ような人材は、中小企業に限らず大手でも求めているところです(笑)。大企業にしても、中小企業と変わらず、こうした人材の獲得・育成にはより一層力をいれていく必要があると強く感じています。

諏訪 康雄 氏:法政大学 名誉教授(「人材像WG 座長」)

組織における人と人との関係がより一層重要なポイントになると考えています。「社会人基礎力」の基礎とは、「Basic」ではなく「Essential」、つまり必要不可欠な要素という意味合いです。

人生100年時代という長い時間軸の中で、この「社会人基礎力」を意識し、自らのキャリアの方向性や組織の課題などを上司と部下の間でもしっかりと対話を重ね、日々能力・スキルのアップデートをしていくことが、まず踏み出すべき一歩ではないかと思います。

西村 創一朗 氏:株式会社HARES 代表取締役

「人生100年時代の社会人基礎力」という観点において非常に重要なのは、働き手個々人がキャリアオーナーシップを持つこと、またそれをアップデートし続ける手段として、いかにリフレクション(振り返り)の習慣をつけていくか、ということがポイントです。

リフレクション(振り返り)を実施したことがないという人が7割を超えるというデータもありますが、企業に自身のキャリアを預けていてはいけません。企業サイドは、人事評価制度やキャリアオーナーシップを促進できるような評価制度を作っていくことが求められます。

ここからは、モデル評価制度などの具体例を作り、大企業等にインストールしていくこと、また副業・パラレルキャリアを取り入れる機会設計をしていくことが重要かと思います。

水谷 智之 氏:一般社団法人地域・教育魅力化プラットフォーム 代表理事

働き手個々人は、キャリアオーナーシップを意識し、自分のキャリアは自分で責任を持つこと。企業組織は、学び直しやキャリア選択の機会提供に責任を持つこと。それぞれの関係性が今後の「人材力強化」にあたって重要なポイントになると考えられます。ここからの実践的なステージにおいては、個々人は「前に踏み出す力」を醸成し、そして企業は「失敗許容マインド・挑戦に対する称賛」が求められるでしょう。

キャリアオーナーシップに関しては、高校生・大学生のキャリアの原型ができるタイミングに、どれだけ「自ら開発するキャリア」の概念をもたせることができるか、が本質的な改善ポイントだと感じています。

宮島 忠文 氏:株式会社人材コミュニケーションズ 代表取締役

ここからは仮説検証を進めるタイミングです。日本産業の国際競争力向上ためには、この仮説検証をどれだけ早く濃く進められるかがポイントだと思います。

これは各論ですが、企業サイドに関して「人材像を明確にする」ことは重要ですが、フィーリングで要件が変わることもあります。まずは採用・登用をしてみて、そこから体系化し考察を重ねていくことも有用かと思っています。働き手に関しては、「転職=学びである」という意識を持つべきです。自分自身を知り、深めることを絶やさず、リフレクション(振り返り)の頻度を増やしていくことが求められます。

米田 瑛紀 氏:エッセンス株式会社 代表取締役

現在は「副業元年」とも言われていますが、事業として進めている「優秀人材のシェアリング事業」におけるニーズは約30%ほど増えてます。働き方改革の目指すべきところですが、非常勤としてでも優秀な人材を求めている企業は増えてきており、プロジェクト型の人材採用という新しい形に対する興味関心が高まりつつあると感じています。

「風穴戦略」の事例は何でもいいわけではありません。企業としては、「こんな会社でも変えられたんだ」というほどのインパクトのある改善、改善事例が必要です。働き手個人の意識改革には、どれだけ当事者意識を持たせるかがポイントです。

最後に

いかがでしたでしょうか。

今回の人材力研究会の報告会では、日本産業の継続的な成長のために、企業・働き手個人・政府社会の3者が何に着目し、どう取り組んで行くべきかがまとめられていました。

企業人事としては、もっとも従業員の「キャリア」に近い存在として、積極的に新しい企業と働き手個人の関係性の土台をつくることが急務だと考えられます。

働き手個々人は自らのキャリア開発に責任をもち、企業は個々人のキャリア開発の支援・学びの機会提供をしていくこと。キャリアオーナーシップの意識醸成もポイントです。

ぜひ「社会人基礎力」にも着目いただき、会社の魅力訴求ポイントとして「従業員の市場価値を高める組織」を創っていっていただければと思います。

制度として就業規則に規定するなどの要件を満たすと、助成金も受けられます。