こんにちは!HR NOTE編集部の野村です。

2017年の経済三団体(経団連、

しかし、企業における働き方の改善を考えるのはもちろんのこと、従業員一人ひとりも働き方や自分のキャリアに向き合い、考えていかなければいけません。

そんな中、注目されているのがセルフ・キャリアドック制度です。

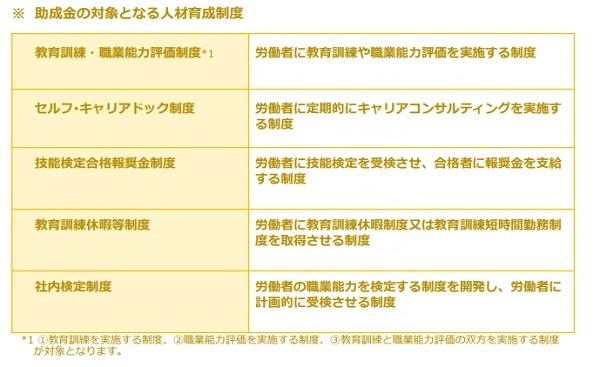

2016年度から「キャリア形成促進助成金」の支給対象となる人材育成制度の一つにセルフ・キャリアドック制度が組み込まれ、就業規則に規定するなどの要件を満たすと、助成金が受けられます。

今回は、そんなセルフ・キャリアドック制度についてご紹介します。

目次

セルフ・キャリアドックとは

セルフ・キャリアドックとは、従業員に

- ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを、

- 定期的(労働者の年齢・就業年齢・就業年数・役職等の節目)に提供し、

キャリア形成における“気づき”を支援する制度です。

セルフ・キャリアドックがつくられた背景

近年、グローバル化やITなどによる環境変化、人口減少などの社会変化の激しさは否めません。その影響によって働き方も変化し、企業と従業員の関わり方も変わってきています。

企業側としては、さらなる発展・成長のためにも、人材育成を積極的に実施し、個々の従業員の職業能力やモチベーションを高め、定着率と生産性を向上させることが重要です。

セルフ・キャリアドックは、これらの背景のもと人材育成に取り組む事業主を支援する助成措置として創設した制度です。

ジョブ・カードとは

ジョブ・カードとは、以下のとおり、「生涯を通じたキャリア・プランニング」及び「職業能力証明」の機能を担うツールです。個人のキャリアアップや、多様な人材の円滑な就職等を促進するため、労働市場インフラとして活用されています。

- 生涯を通じたキャリア・プランニング

個人が今まで歩んできた経歴や、職業経験の棚卸し、職業生活設計等の情報を蓄積。ジョブ・カードを作成した従業員ひとりひとりが、キャリア選択等の生涯のキャリア形成の場面において活用できます。

- 職業能力証明

免許・資格、教育(学習)・訓練歴、職務経験、教育・訓練成果の評価、職場での仕事振りの評価に関する職業能力証明の情報を蓄積。場面・用途等に応じて情報を抽出・編集し、求職活動の際の応募書類、キャリアコンサルティングの際の資料等として活用するなど、職業能力を見える化した「職業能力証明」として活用できます。

ジョブ・カード制度総合サイト|厚生労働省 ※詳しくはこちら

セルフ・キャリアドック制度の導入メリット

従業員の主体性向上につながる

- 従業員が自らキャリアプランを考えることにより、主体的に仕事や職業能力開発に取り組もうとする意識を高めることができます

- 従業員が適性や職業能力などへの自己理解を深めることにより、工夫して仕事や能力開発に取り組もうとする意識を高めることができます

- 従業員がキャリアパス(社内での昇進に必要な仕事の経験や順序など)をイメージしやすくなり、仕事のやりがいや向上心を高めることができます

従業員の定着支援や、育児休業者などの復帰支援に活用できる

- 従業員にキャリアコンサルティングを実施することにより、個々人のキャリア・ プランを明確化・具体化し、職場への定着や仕事への意欲を高めることができます

- 育児休業者や介護休業者などにキャリアコンサルティングを実施することにより、 職場復帰を円滑におこなうことができます

採用ブランディングにつながる

売り手市場が続く中、求職者へのアトラクトとしても有効です。

働きながらキャリア支援が受けられる制度が整っている企業は、『一人ひとりの従業員を大切にしている』ことを実質的に伝えられ、求職者からの魅力度としては高いです。

転職先としても魅力的にうつり、最後の就職先決定要因になるかもしれません。

助成金により費用の負担を軽減できる

キャリアコンサルティングを導入するには費用がかかります。

しかし人材育成・従業員へのキャリア支援に費用捻出できない場合もあるかもしれません。そんなとき助成金によって費用の負担が軽くなれば、導入も検討しやすくなるかもしれません。

助成金受給内容について詳しくお伝えします

セルフ・キャリアドック制度導入は、キャリア形成促進助成金(制度導入コース)に該当します。

事業主が継続して人材育成に取り組むために、以下のいずれかの人材育成制度を新たに導入し、その制度を被保険者に適用(その制度に基づき人材育成を実施)した場合に、一定額を助成する制度です。

キャリア形成促進助成金 活用マニュアル|厚生労働省 ※詳しくはこちら

- 助成金額としては、以下です。

| 中小企業 | 50万円 |

| 中小企業以外 | 25万円 |

※厚生労働省が定めている中小企業とは、100~999人の前条用労働者数の規模の会社です

- 適用人数に条件があります。

| 被保険者数 | 最低適用人数 |

| 50人以上 | 5人 |

| 40人以上50人未満 | 4人 |

| 30人以上40人未満 | 3人 |

| 20人以上30人未満 | 2人 |

| 20人未満 | 1人 |

セルフ・キャリアドック導入の流れ

step1 セルフ・キャリアドッグ制度の作成

セルフ・キャリアドック制度を導入し、継続的に人材育成に取り組むことを明確にするため、セルフ・キャリアドック制度の実施規定を就業規則または労働協約に設ける必要があります。

さらに労働者にどのようにキャリアコンサルティングを実施するか検討し、その内容をセルフ・ャリアドック実施計画書に記載します。

参考資料:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000161409.pdf

step2 制度導入・適用計画届の提出

Step1で作成した制度導入・適用計画に基づき作成するとともに、必要な書類を主たる事業所(本社)を管轄する労働局に提出してください。

労働局長が、制度導入・適用届の内容を確認し、認定します。制度導入・適用計画期間の初日の前日から起算して6か月前から1か月前までに、提出します。

※必要書類は参考資料の14p~19Pを参照してください

参考資料:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000161409.pdf

step3 制度の導入

労働局長が認定した制度導入・適用計画に従い、導入する制度を就業規則または労働協約に規定します。

続いて、就業規則または労働協約、事業内職業能力開発計画、セルフ・キャリアドック実施計画書を従業員に周知します。

参考資料:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000161409.pdf

step4 制度の適用

従業員に、これまでの職業経験や学習・訓練歴などを振り返り、将来に向けた希望や目標などを考えながらジョブカード作成してもらいます。

その作成したジョブカードを活用して、キャリア・コンサルティングを実施します。最後にキャリアコンサルタントが必要なコメントなどに記載し、ジョブカードを完成させます。

参考資料:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000161409.pdf

step5 支給申請書の提出

最低適用人数を満たす者の制度の適用日の翌日から起算して6か月間経過した日から2か月以内に、支給申請書を主たる事業所(本社)を管轄する労働局に提出します。

支給申請期間が重なる場合は、複数の申請を1回にまとめておこなうことができます。

参考資料:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000161409.pdf

セルフ・キャリアドックの導入企業例

セルフ・キャリアドックには、従業員のモチベーション向上やキャリア充実といったさまざまな効果が見込めます。近年では、従業員のキャリア形成や企業の環境改善を目的として、セルフ・キャリアドックを導入する企業が増加しています。

ここからは、セルフ・キャリアドック制度を導入している株式会社インテージの事例を紹介します。

株式会社インテージ

株式会社インテージは東京都内で情報サービスを扱う企業です。同社はかつて、従業員がキャリアについて考えたり行動を起こしたりする意識が不足しているという課題を抱えていたといいます。同社がセルフ・キャリアドックを導入したのは、従業員のキャリア形成やモチベーション向上、スキルアップを目指すためです。

2019年に実施したセルフ・キャリアドックでは、キャリア支援が必要と考えられる従業員のうち希望者に対してセミナーや面談の機会を提供しました。希望者15人に対して専門のキャリアコンサルタントが対応する方法で行われたセルフ・キャリアドックは、従業員が真摯にキャリアに向き合う状況を作るきっかけとなったといいます。

キャリア相談では、これまで見えていなかった個々のキャリアの課題に加え、組織全体の課題も明らかになってきました。

同社はその後も、通年を通してのキャリア相談窓口の運用や、健康管理室との連携といった方法で従業員支援を続けています。

[参考]「セルフ・キャリアドック 普及拡大加速化事業 好事例集」|厚生労働省

まとめ

いかがでしたでしょうか。

人材育成に力を入れるときは、助成金を利用してみてもいいかもしれません。利用するまでにいろいろ準備がかかりますが、その分自社のためになるのであれば、時間をかける価値はあるのではないでしょうか。

ぜひ一度考えてみてはいかがでしょうか。