近年は、急速に産業構造の変化が進んでおり、IoTやAIなどを活用する「第四次産業革命」の時代だと言われています。そして、その流れの中で企業成長の源泉として「ヒト」の重要性に注目が集まっています。

しかし、今の日本をみると少子高齢化などの影響で、いわゆる「人材不足」に直面している現状があります。

そうした背景を受け、日本政府は『一億総活躍社会の実現』を掲げ、「働き方改革」が推進されるようになり、さらに「人生100年時代構想」が発足。

では、「人生100年」を見据えたときに、会社、個人に求められるものは何か?どのように人材活用を進めていくべきなのか?これらの問いに対しては、産官学、さまざまな視点から考えていく必要があります。

そこで、経済産業省が主導となり『我が国産業における人材力強化に向けた研究会』を設置。研究会の第一回目として「必要な人材像とキャリア構築支援に向けた検討ワーキング・グループ(人材像WG)」が、10月16日(月)に開催されました。

今回は、その第一回目となる人材像WGを取材させていただき、記事にまとめました。

【目次】

- 「我が国産業における人材力強化に向けた研究会」の概要

-研究会のキーワード、「人生100年時代構想」とは?

-「我が国産業における人材力強化に向けた研究会」における検討の方向性

-人材力研究会 及び 人材像WGの具体的な検討範囲とは? - 「必要な人材像とキャリア構築支援に向けた検討ワーキング・グループ(人材像WG)」の内容

-人生100年を生き抜くための「社会人基礎力」とは? - 「社会人基礎力」に関する有識者プレゼンテーション

-「将来メシが食える大人になる」ための社会人基礎力とは|花まる学習会 代表:高濱 正伸氏

-「複業解禁」が日本を救う|株式会社HARES CEO/複業研究家:西村 創一朗氏

目次

「我が国産業における人材力強化に向けた研究会」の概要

研究会のキーワード、「人生100年時代構想」とは?

本研究会においてキーワードとなるのは、「人生100年時代構想」になります。

なんと、統計的には2007年以降に日本で生まれる子供の50%以上は107歳まで生きるそうです。

そうした社会になることを鑑みたときに、「人生100年時代構想会議」の有識者であるロンドンビジネススクール教授、リンダ・グラットン氏は、自身の著書『LIFE SHIFT』で以下のように述べています。

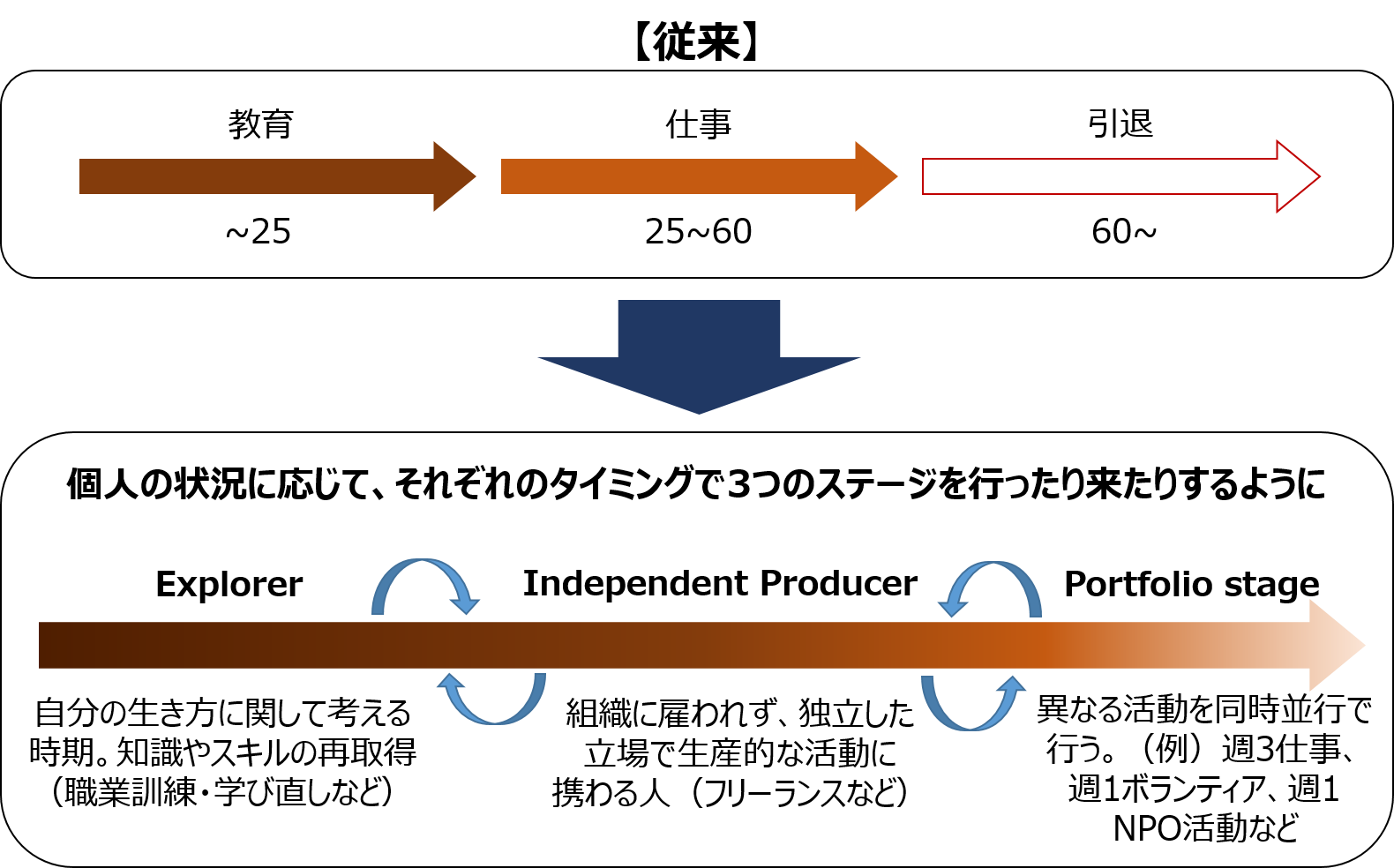

人が100年も❝健康に❞生きる社会が到来する時、従来の3つの人生のステージ(教育を受ける/仕事をする/引退して余生を過ごす)のモデルは大きく変質する

人生100年を考えたときに、必然的にキャリアの時間軸が長くなっていきます。これまでは「Work for Life」であったものが「Work as Life」に変化してきており、「働くと学ぶは一体化」するようになります。

従来のように、「新卒として入社して60歳で定年を迎えて余生を過ごす人生」ではなく、さらにその先のステージを意識して人生設計をする必要があります。

<人生100年時代において必要性が増すもの>

- 教育

専門技能を高め、世界中の競合との差別化が必要 - 多様な働き方

70歳超まで働くことを想定し、独立した立場での職業を考える - 無形資産

お金だけでなく、経験や人的ネットワークなど

「我が国産業における人材力強化に向けた研究会」における検討の方向性

それでは、「人生100年時代構想」を踏まえた上で、本研究会ではどのようなことを検討していくのでしょうか。

まずは、検討の方向性について述べており、主には以下の4つについて包括的に考え、検討していきます。

- (1)リカレント教育の充実

リカレント教育とは、生涯にわたって教育と他の諸活動(労働,余暇など)を交互におこなう、循環型の教育システムを意味します。「人生100年」を生き抜くために、働くと学ぶを一体化していく必要があります。 - (2)(特に大企業から中小企業等への)転職・再就職の円滑化

従業員の幅広いキャリア構築、スキル・ノウハウの取得に向けて、雇用の流動化をどのように推し進めていくべきか。 - (3)それらのベースとなる、必要とされる人材像の明確化や確保・活用

特に人材不足の課題が顕著になるであろう中小企業において、「求められる中核人材のニーズ把握」「その確保における具体的手法」「受け入れ準備のサポート」「ダイバーシティ経営の推進」などを考えていきます。 - (4)産業界として果たすべき役割

産業政策からみる必要な人材像の明確化や、そのためのサポートのために何ができるのかを検討していきます。

人材力研究会 及び 人材像WGの具体的な検討範囲とは?

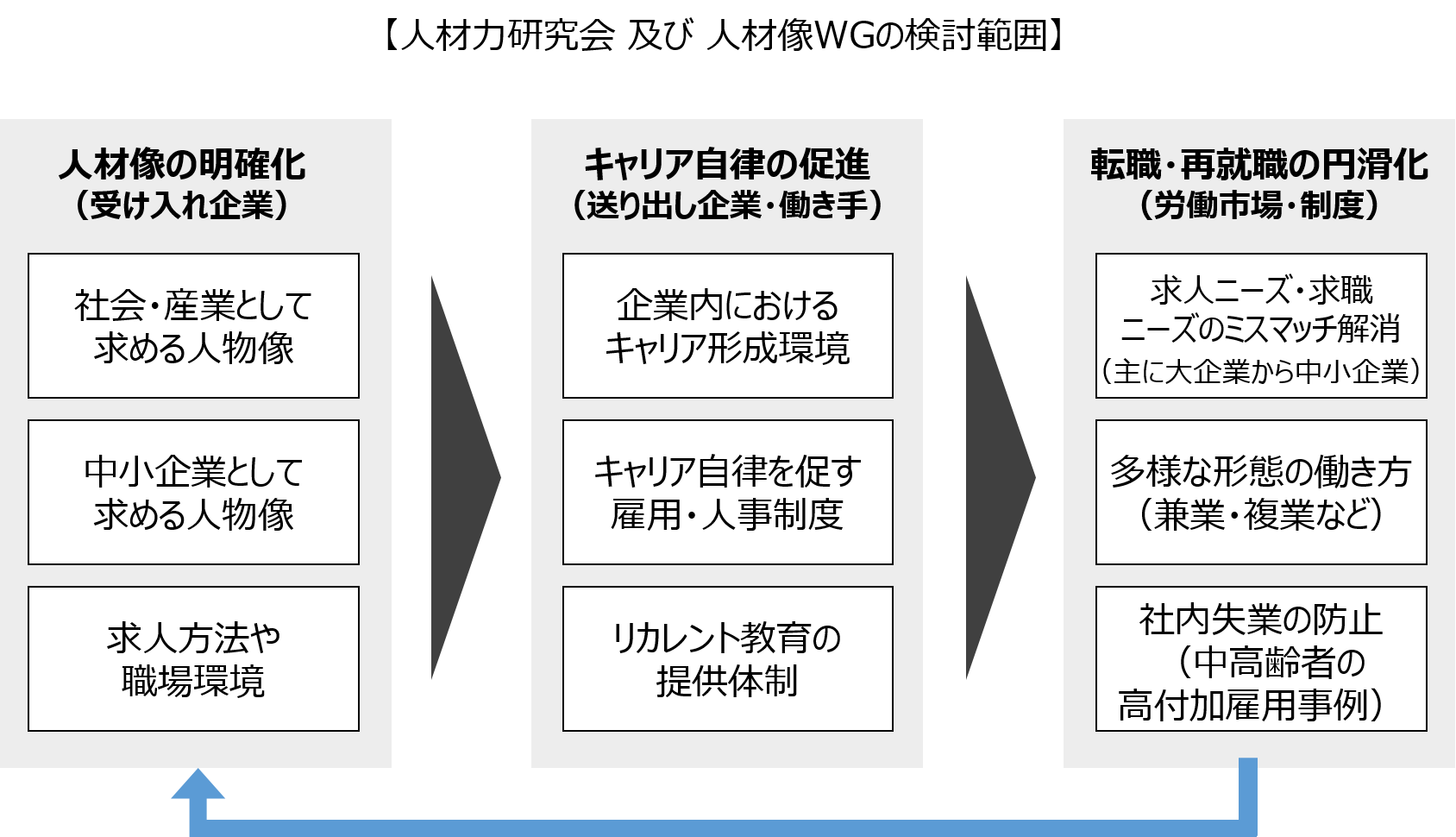

そして、本研究の具体的な検討範囲としては以下になります。

研究会全体としては、「人材像の明確化」「キャリア自律の促進」「転職・再就職の円滑化」を検討していきます。

その中で、今回の第一回目となる「必要な人材像とキャリア構築支援に向けた検討ワーキング・グループ(人材像WG)」では、社会・産業として求める人材像を検討していきます。

「必要な人材像とキャリア構築支援に向けた検討ワーキング・グループ(人材像WG)」の内容

人材像WGでは、主に「社会人基礎力」について検討していきます。人生100年時代を生き抜くためには、この「社会人基礎力」が重要になります。

人生100年を生き抜くための「社会人基礎力」とは?

社会人基礎力とは、学校では教わらない、職場でもまれて身につく能力のことです。職場で求められる能力を明確にし、早くから意識的な育成をしていく必要があります。

特にこれから求められることは、「既存の成功モデルの踏襲」ではなく、「新しい価値の創出」です。そのような学びの機会を、社会人になる前のみならず、働きながらも生涯を通して学び直していく姿勢(リカレント教育)を意識していくことが「社会人基礎力」では重要です。

付加価値を発揮し続けないと生き残れない時代において、絶えず学びを通したアップデートや新たなスキルの獲得は不可欠になります。

「社会人基礎力」に関する有識者プレゼンテーション

上記のような社会人基礎力に関するお話があった後に、「社会人基礎力」をテーマに、お二人の有識者よりプレゼンテーションがありました。

「将来メシが食える大人になる」ための社会人基礎力とは|花まる学習会 代表:高濱 正伸氏

塾講師をされていた高濱氏は、「将来メシが食える土台は小学校低学年くらいまでにほぼでき終わっている」と、低学年までの教育の重要さを痛感し、幼稚園児~小学生を対象とした「花まる学習塾」を設立しています。

「将来メシが食える大人」に育てるためにやってきたこと

花まる学習塾で高濱氏がおこなっていることは以下になります。

1、「考える力」の育成

(1)見える力:見えないもの(補助線、立体の裏側、要点、言いたいこと、アイデアなど)が見える力

(2)詰める力:論理力、精読力、やり抜く力、要約力

上記を鍛えるために、「なぞぺー」というパズルや「ThinkThink」という教育アプリを開発し、活用しています。

2、体験総量を上げる

特に、何もない野原で遊びを想い描き、それを仲間とやり遂げる力といった、思考力の土台となるような野外体験を実践しているとのことでした。また、人間関係力の育成方法として、その野外体験には、異学年、異性、特別支援の子どもなど、多様性が出るような構成にしています。

3、親御さんに寄り添う

地域崩壊により、孤独な子育てに追い込まれている親御さんが多く、講演会などを通して寄り添うようにしているとのこと。そこでのアドバイスや傾聴を通して楽になってもらうことを実践しています。クレーマー、モンスターペアレントにしない。子育てにおける最大のマイナス要因が親御さんにならないようにしています。

高濱氏の気づき

1、年齢が何歳であれ、本人が意思しないとすべて「やらされ」になる

意識改革をおこなうためには、「何かへの没頭」「親の変革」「一人の師(メンター)との出会い」「親と引き離す」「衝撃体験」「脱皮化(不良行動など)」がキーになり、それらを通して変わることは可能とのことです。

2、教えることではなく、「やる気を持って経験したことだけ」が蓄積する

「没頭する」ことで、知識は定着する。とことんやりこむことでやり抜く力は育つと述べており、「経験⇒感じる⇒考える⇒言語化」のループが大切になるとのことでした。

さらには、多様性のある環境を与えることが重要で、親と社会がその役割を担うべきだとおっしゃっています。同学年と付き合うだけでなく、上下の学年がいる環境をつくる、または山村留学をさせる、といった普段の環境を劇的に変えることで、子どもはすごく伸びるとのことでした。

高濱氏はこのように「メシが食える大人を育てる」という土台を幼少期からつくることに注力しています。

「複業解禁」が日本を救う|株式会社HARES CEO/複業研究家:西村 創一朗氏

現在、3児の父である西村氏は、自身の会社を経営しながら、ランサーズ株式会社で「週2日ではたらく正社員」としてジョイン。ブックカフェ「BOOK LAB TOKYO」のCEOも勤めており、さまざまな働き方をされています。

そんな西村氏が話すテーマは、なぜ「複業解禁」に取り組むのかと言うこと。

個人が会社に縛られる関係ではなくなってきている

話の前提として、アメリカのサーチファームギャロップ社の調査によると、日本にはやる気を持って働いている社員がわずか6%しかおらず、世界139か国中132位という非常に残念な状態になっているとのこと。

では、社員がいきいきと働ける社会にするためには何が必要なのか。

終身雇用制の崩壊により、会社が個人を守ってくれていた時代が終わりを告げ、「御恩と奉公」という関係性から「ギブアンドテイク」とい変わってきていると西村氏はおっしゃっています。

会社が従業員をマネジメントという考え方から、会社と社員が対等にそれぞれがリソースを活かし合って、それぞれ成長し合っていくというアライアンスの関係に変わってきています。

そうなると、個人が主体性を持って経験学習を積んでいく、そのような機会を創出していく必要があり、そこに複業が貢献できると述べています。

「副業」ではなく「複業」

実際に複業を解禁している企業は増えてきており、会社に人生を預けていた企業型の人材が少しずつ自律創造型の人材に変わっていくのではないかとのことでした。

西村氏は、サブという意味の「副業」ではなく「複業」という表記にしています。「副業」だとあくまでもおまけという立ち位置になり、お金稼ぎが目的になってしまう。一方「複業」では、どちらもメインという関係になり、お金を稼ぐだけでなく、あらゆる創造活動が対象となります。

自分らしい主体性を持って臨んでいくという生き方の実現のために「複業」という表記にしているとのことでした。

複業のメリット

西村氏は複業をおこなうメリットについて以下を挙げていました。

- 副収入を得ることができる

- 会社ではできないやりたいことに挑戦できる

- スキルアップにつながる

- 共通の価値観を持つ仲間とのつながりができる

- 会社にしがみつかずに主張できるようになる

自分の働く時間が100あったときに「好きなことでどれだけ稼げているか」という、ライフワークにいかにできているかということが非常に重要であるとのことです。

多様な働き方が認められる時代に

西村氏は、会社が個人の人生を補助してくれる時代は終わったと述べており、会社員をやりながらフリーランスとして働く、あるいは会社に勤めながら起業するといった、多様な働き方が認められる時代になっていくべきだと考えています。

「自分がやりたいからやる」という、内発的な動機から生まれる仕事・行動がイノベーションを生み、会社の枠を超えて活躍できる自律創造型の人材になれるとのことでした。

さいごに

高濱氏、西村氏の講演の後には、意見交換という形で、伊藤忠株式会社の人事・総務部長である垣見 俊之氏、エッセンス株式会社の代表取締役である米田 瑛紀氏を中心にお話をされていました。

いずれのお話にもあったのが、これから変わっていく社会の中で、どのように会社として制度を見直していくべきなのか。個人のキャリアをどう捉えて、自分で創り上げていくことができるのか、という内容でした。

今後も引き続き、人材力研究会と検討WGは定期的に開催され、検討を重ねていく予定とのことですが、産官学、そして個人が一緒になって日本における働き方を考えるタイミングにきているのかもしれません。

【研究会概要】

- 我が国産業における人材力強化に向けた研究会

必要な人材像とキャリア構築支援に向けた検討ワーキング・グループ(人材像WG) - 主催:経済産業省

- 日時:2017年10月16日(月)13:00-14:30

- 場所:経済産業省 第1特別会議室