働き方に対する価値観が多様化している昨今、管理職が対応すべき事項は多くなっており、マネジメントのフォームチェンジが求められています。

この時代に求められている管理職像とは、どのようなものなのか。会社にとっても、メンバーにとっても理想の管理職になるためには何を意識していけばよいのか。

今回は『令和の時代の「デキる管理職」』の連載2回目として、数多くの企業で管理職育成の支援をされてきたリンクアンドモチベーションの宮澤さんに、管理職の成長ステップとステップアップのためのポイントを伺います。

【人物紹介】宮澤 優里 | 株式会社リンクアンドモチベーション MMEカンパニー カンパニー長

2008年 一橋大学を卒業後、株式会社リンクアンドモチベーション入社。一貫して大手企業向けのビジョン浸透・風土変革・育成に携わり、延べ150社以上を支援。顧客企業の組織変革を成功に導く傍ら、自社のプロダクト開発にも従事。コンサルティング部隊のマネジャーを経て、現在大手企業向けの風土変革・人材育成領域の責任者を務める。また、個人の自立的な成長サイクルを実現する人材育成クラウド「ストレッチクラウド」の事業責任者を兼務。メディアでの解説実績多数。

目次

【おさらい】現在地を知るためのレーティングとは?

ー前回は、管理職が自分の現在地を知るための「レーティング」とその特徴をお話いただきました。今回は管理職が成長のステップを踏んでいくためのポイントについて伺っていければと思います。

宮澤さん:ありがとうございます。まずは、前回お話したレーティングについて簡単におさらいできればと思います。

当社では、管理職を対象にマネジメント状態を診断するマネジメントサーベイを提供しています。「何にどれくらい期待しているのか」「何にどれくらい満足しているのか」という2つの軸で360°サーベイを実施し、結果をDD〜AAAの11段階の「レーティング」で表しています。

累計779社・16,483名の結果を分析した結果、レーティングごとの特徴が見えてきました。

(参考) 株式会社リンクアンドモチベーション モチベーションエンジニアリング研究所『「部下から評価されるマネジャーの特徴」に関する研究結果を公開』(2022/9/8)

宮澤さん:レーティングC・Dは、相互不信に陥る孤独な管理職で、メンバーからの信頼が得られていない状態です。

この信頼の形は2つあって、「自分たちのことをわかってくれている」という信頼と、「この人は先頭に立ち、リーダーシップをとって引っ張ってくれる」「何かあったら守ってくれるだろう」という信頼です。

レーティングBは、頼れるリーダーであり、いわゆるプレイングマネジャーのイメージです。管理職の方は、組織の中でエースとして活躍をして、そこからマネジメントを任されていくことが多いかと思いますが、ここではまだプレイヤーの延長線の動き方でがんばっているような状態だと思ってください。

メンバーのことを気にかけて「一緒にやろうよ」というリーダーシップの発揮はできているのですが、メンバーを主役にして成果を出すということがまだできていないフェーズです。

レーティングAは成果創出マネジャーとして、メンバーと一緒に組織全体で成果を出していくことができる管理職です。

ポイントは、自分が動くのではなくメンバーを動かしていること。そのために、目的や行動指針の明示、個々の強み・適性に合わせた役割設計をしていきます。

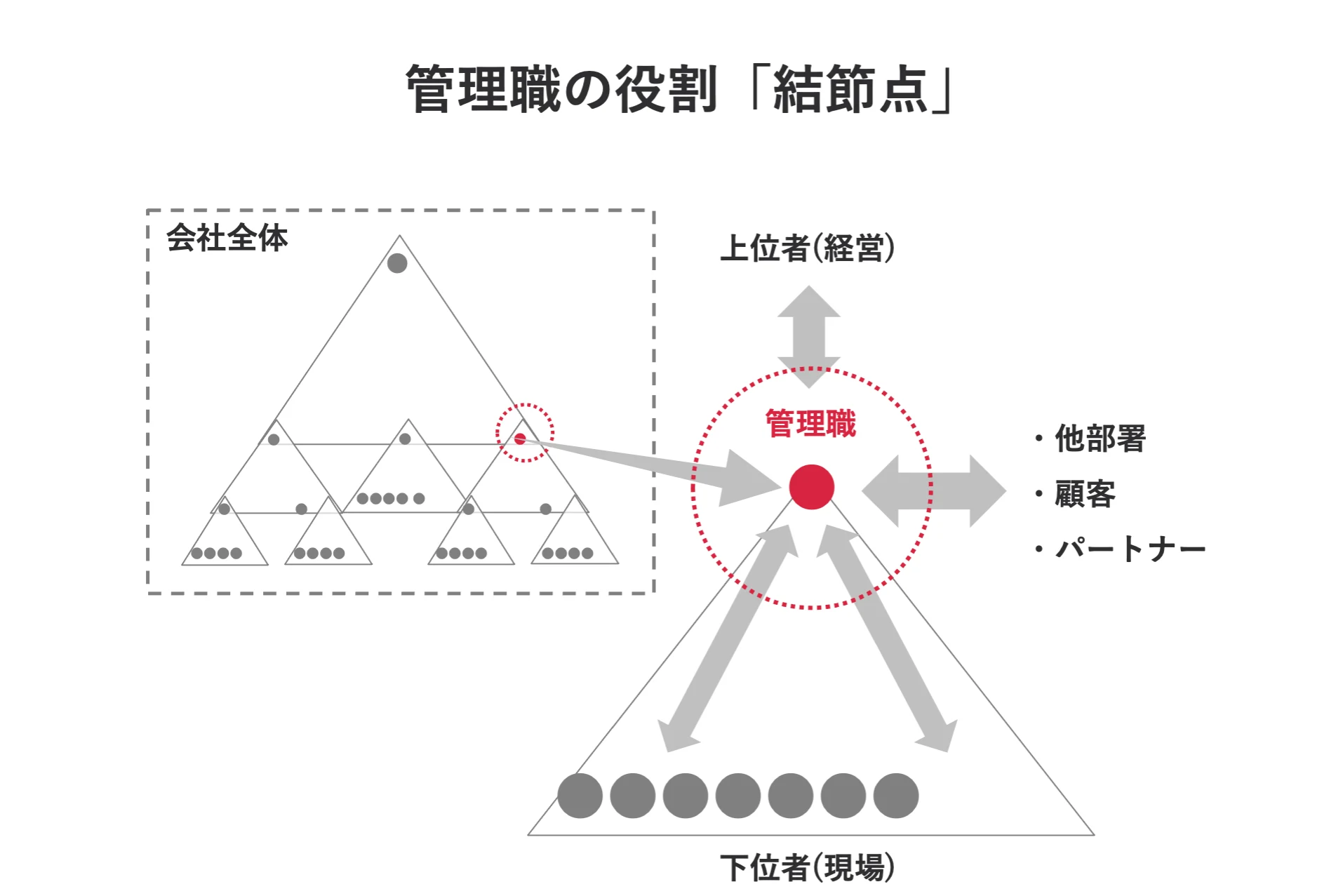

そして、レーティングAAAが、組織成果の創出とメンバーのやりがいの創出を同時実現できている「組織の結節点」です。

マネジメントによって成果を創出することに加えて、メンバーの成長やキャリアステップまで考えています。組織の成果とメンバーの成長の双方を紐付けたマネジメントができており、メンバーがモチベーション高く働ける状態です。

つまり、管理職は「孤独な管理職」から「頼れるリーダー」へ、「頼れるリーダー」から「成果創出マネジャー」へ、「成果創出マネジャー」から「部下のやりがいを創出する組織の結節点」へ、3つのステップで成長していくと捉えていただければと思います。

“昭和型”マネジメントからの脱却|今の時代に求められる新しい管理職の考え方と、変わらない重要な役割

ーありがとうございます。管理職は「結節点」の役割を果たすことが重要とのことですが、具体的には何を結節していくものなのでしょうか?

宮澤さん:まず大きいのは、経営と現場の縦の結節です。他にも、他部署との横の結節や、顧客やパートナーなど社外のステークホルダーとの結節もあります。

管理職の方は、それらの関係各所とメンバーとの結節点として動いていくイメージですね。

マネジメントの4象限と3つの成長ステップ

ー管理職の方がレーティングAAA「部下のやりがいを創出する組織の結節点」を目指していくためには、具体的にどのように成長ステップを踏んでいけば良いのでしょうか?

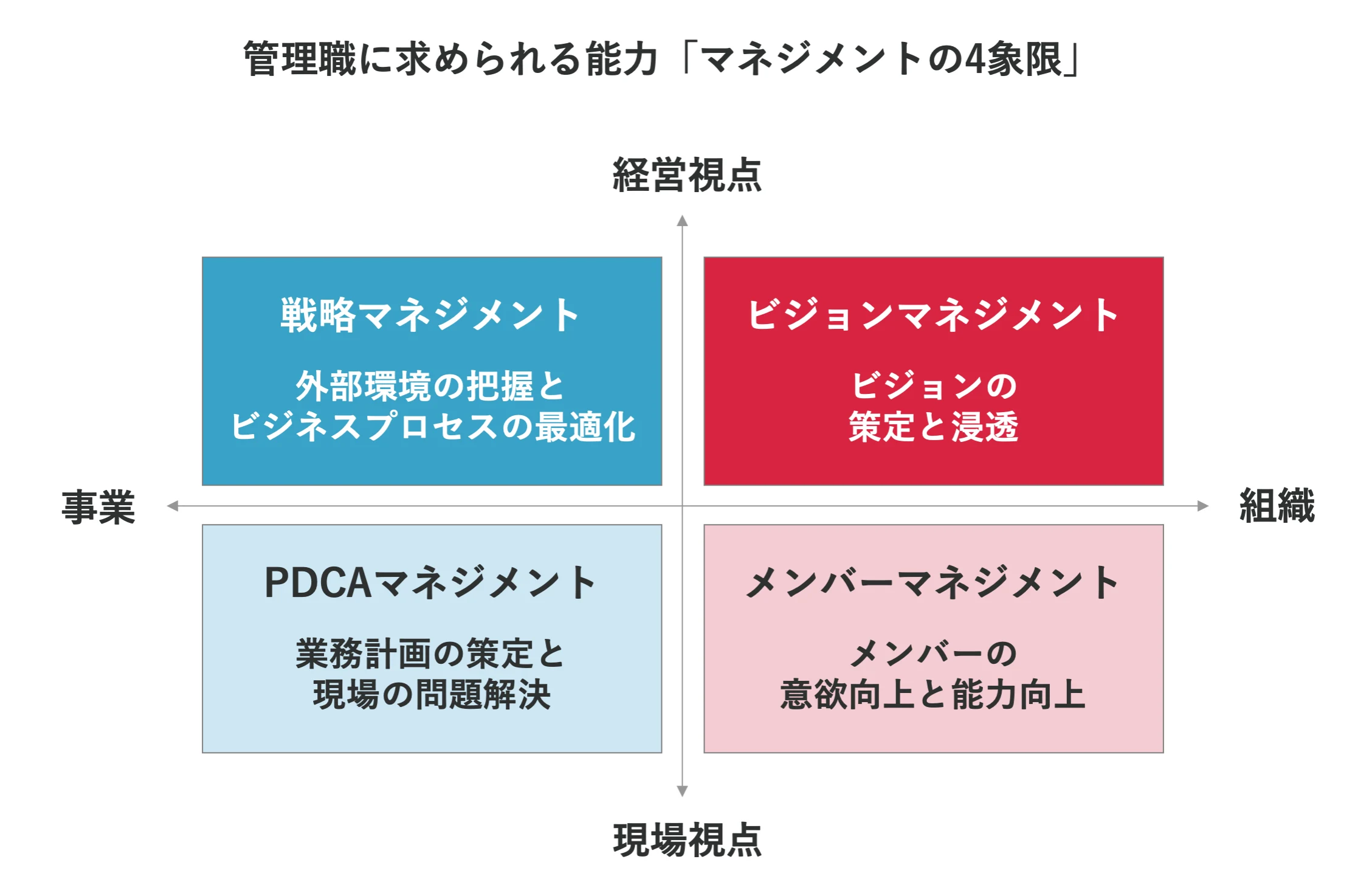

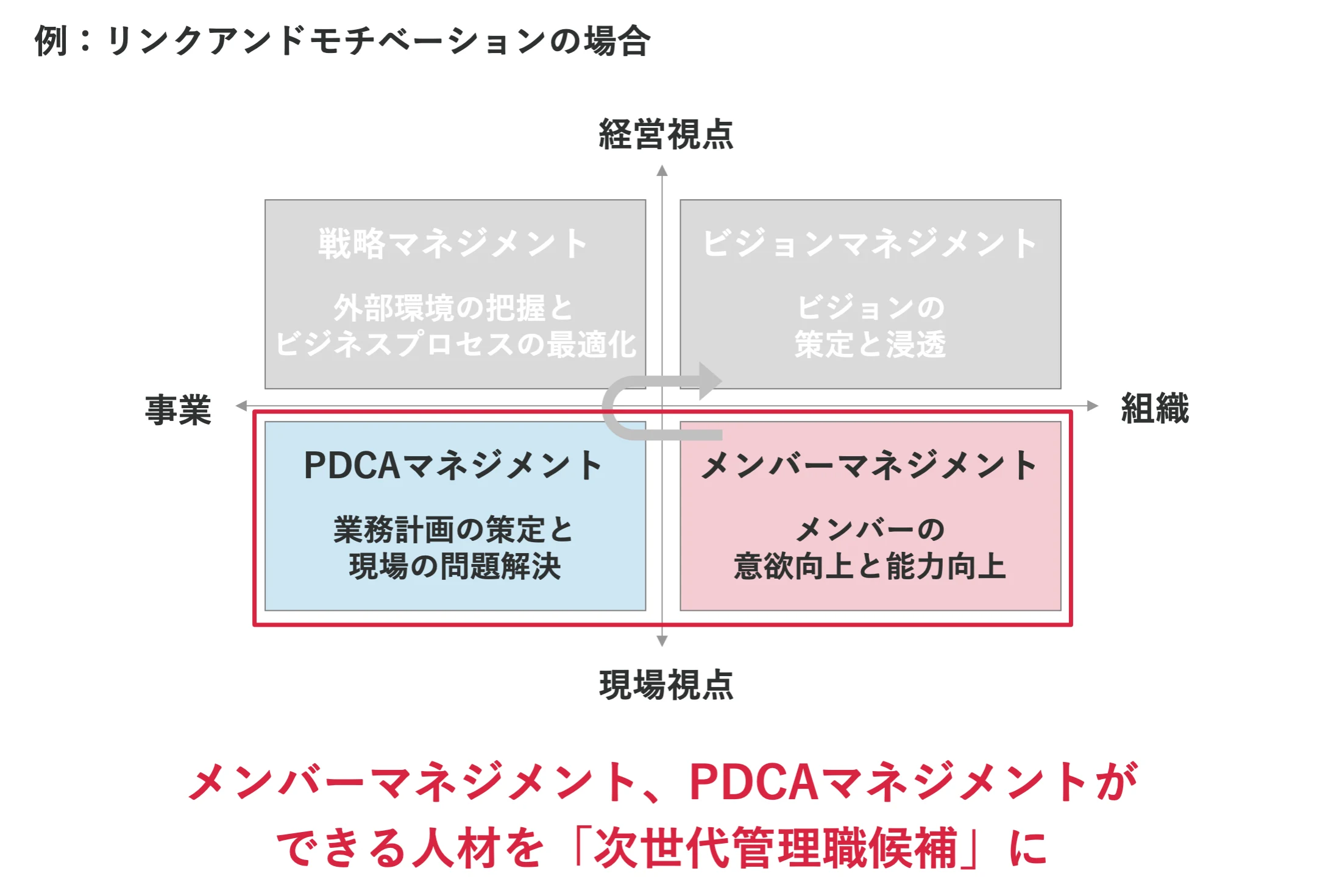

宮澤さん:以下の図のように、当社ではマネジメントすべきことをマトリクスで4つに分類し、「マネジメントの4象限」と呼んでいます。

基本的にはこちらを一つずつできるようになっていくことで、成長していくのが良いと考えています。

宮澤さん:縦軸が「経営視点と現場視点」、横軸が「事業と組織」になっており、以下4象限に分かれています。

- 象限1|メンバーマネジメント

- 象限2|PDCAマネジメント

- 象限3|戦略マネジメント

- 象限4|ビジョンマネジメント

管理職がレーティングDDからレーティングAAAに向けてステップアップしていくには、上記の図の矢印のように、象限1の「メンバーマネジメント」から始め、象限4の「ビジョンマネジメント」に向けて、できることを増やしていくのが良いでしょう。

ここからは、各ステップでの成長について、この4象限を元に詳しくお話できればと思います。

ステップ1|「孤独な管理職」から「頼れるリーダー」へ

宮澤さん:まずは、メンバーマネジメントから挑戦しましょう。メンバーマネジメントは、メンバーの意欲向上と能力向上の実現に向けて支援をしていくことです。組織づくりの第一歩になるのが、このメンバーマネジメントであることが多いです。

そのために外してはいけないポイントは、先ほど申し上げたようにメンバーの理解です。

一人ひとりのモチベーションの源泉や、今どんなことを考えて働いているのかを知っていくのです。メンバー個々を管理職が知ろうとする、関心を示していくことからスタートしていきましょう。メンバーのWILL(やりたいこと)、CAN(できること)、MUST(やるべきこと)を把握することがおすすめです。

次に、PDCAマネジメントです。PDCAマネジメントでは、業務計画を策定し、計画が進むように問題解決をしていきます。文字通り、業務のPDCAサイクルを回していくことになります。

先ほどお伝えした通り、レーティングC・Dは、メンバーからの信頼が得られていない状態です。レーティングBにステップアップするためには、「自分たちのことをわかってくれている」という信頼と、「この人は先頭に立ち、リーダーシップをとって引っ張ってくれる」という信頼がどちらも必要です。

メンバーマネジメントとPDCAマネジメントができるようになれば、2つの信頼の獲得に繋がり、ステップアップできるでしょう。

ちなみに、当社の場合は、メンバーマネジメントとPDCAマネジメントができる人材を「次世代管理職候補」と捉え、育成に注力しています。

ステップ2|「頼れるリーダー」から「成果創出マネジャー」へ

宮澤さん:次の象限の戦略マネジメントでは、外部環境を把握し、ビジネスプロセスを最適化していきます。

レーティングBは「頼れるリーダー」であり、まだ管理職自らが現場に介入しながら解決していく、プレイヤーとして一緒に汗をかいて解決していくイメージです。

次のフェーズであるレーティングAにステップアップするためには、自分がやるのではなく、メンバーを動かしながら組織成果を創出することが求められます。

組織の戦略、つまり自分たちが提供している価値や、はたすべき目的・方向性などを明示しながら、目標達成に向けてメンバーの適材適所な役割分担を考えていきます。

ー管理職はできるだけ自分の手を動かしてはいけない、ということでしょうか。

宮澤さん:一概にそうとは言い切れません。手を動かすこと自体が悪いわけではなく、プレイヤー意識が強すぎて一メンバーの目線になってしまうことが良くないのです。

野球でたとえると、「4番バッターであり続けるのではなく、監督のポジションを取りにいこう」というイメージです。

ステップ3|「成果創出マネジャー」から「部下のやりがいを創出する組織の結節点」へ

宮澤さん:最後の象限、ビジョンマネジメントでは、組織のビジョンを策定し、浸透させていきます。

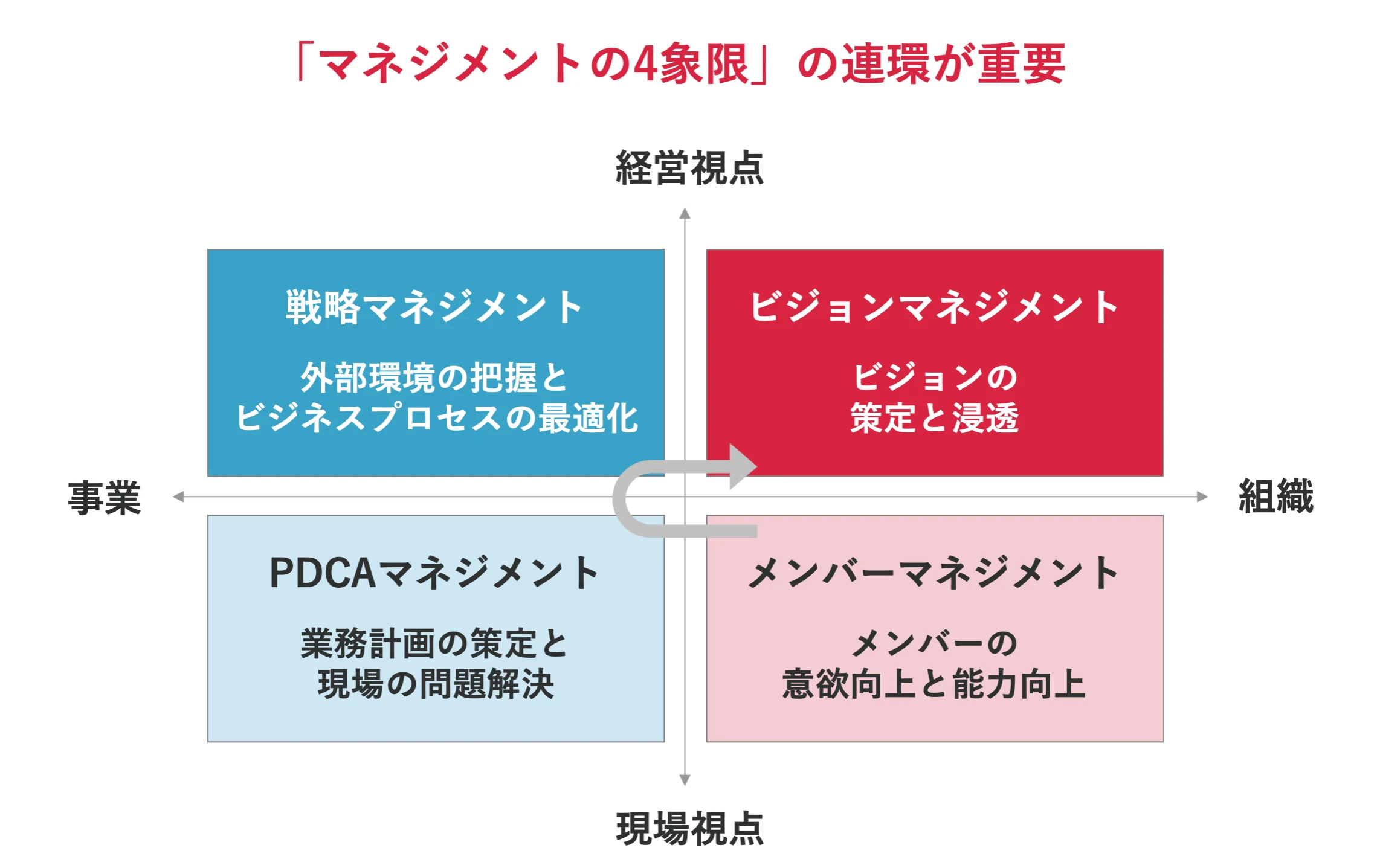

レーティングAからレーティングAAAのレベルになるためには、4つのマネジメントが全てできるだけではまだ足りません。さらに、マネジメントの4象限を連環させていくことが必要になります。

宮澤さん:たとえば、ビジョンマネジメントでは、メンバーマネジメントによって理解したメンバー個人のWILLを、組織のWILLと結びつけて、ビジョンを発信していきます。それによって、組織成果を創出するだけでなくメンバーのキャリアも支援し、成長実感を持たせることができるのです。

メンバーマネジメント、PDCAマネジメント、戦略マネジメント、ビジョンマネジメントは密接につながっているのです。

レーティングAAAの特徴は、組織成果の創出とメンバーのやりがいの創出を同時実現できている「組織の結節点」です。4つのマネジメントができることはもちろん、その4つを連環させることができれば、AAAのレベルに達するでしょう。

もちろん、最初からそのレベルを目指す必要はありません。メンバーマネジメントから段階的にできるようになっていくことで、経営と現場の結節点となれる管理職へと、徐々に成長していけば良いのです。

管理職の成長支援で、人事が押さえるべき3つのポイント

ーここからは、管理職の成長において人事の立場としてはどのように支援していくのか、そのスタンスや考え方についてお話を伺っていければと思います。

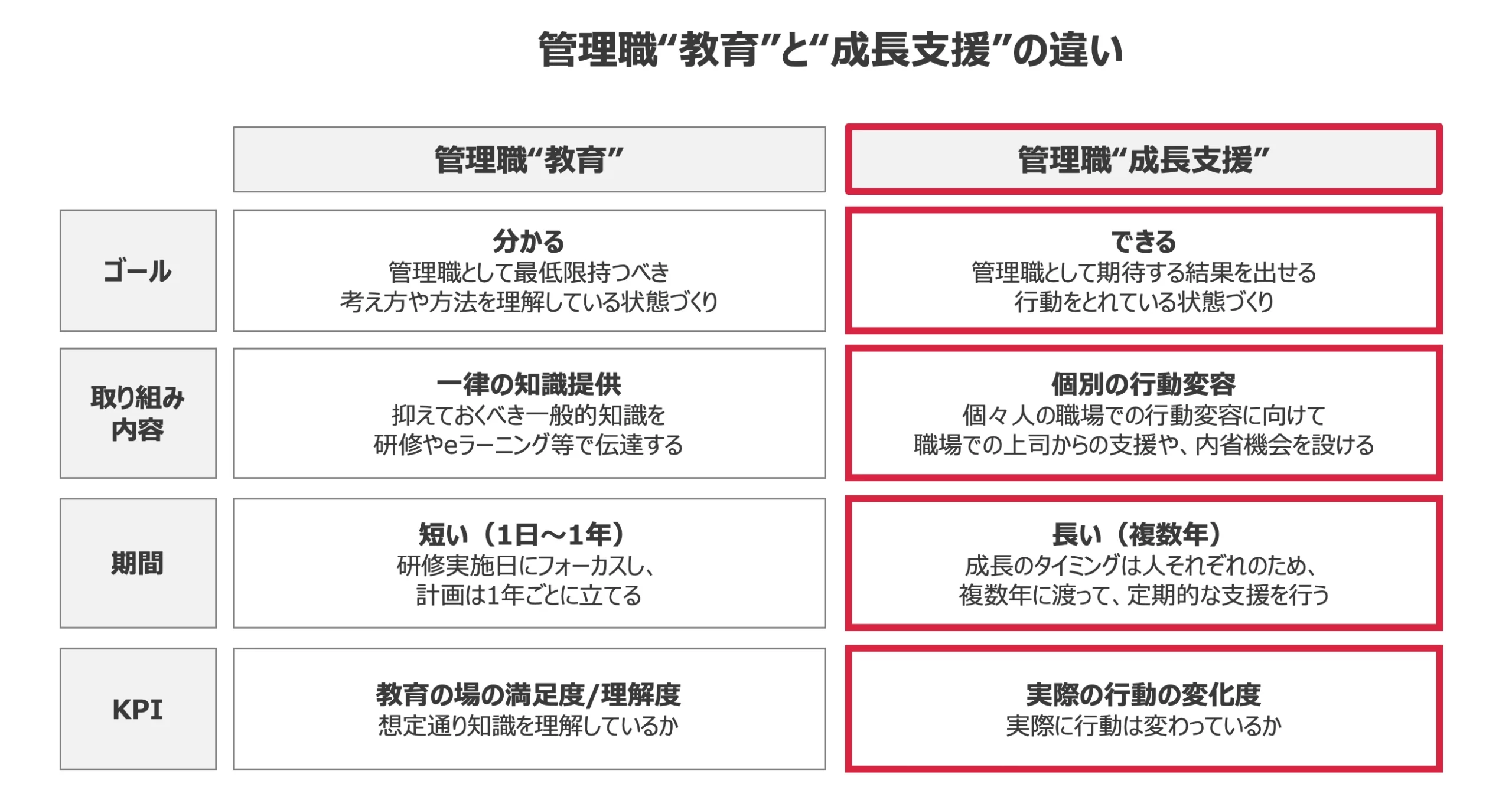

宮澤さん:前提として、管理職の“教育”ではなく“成長支援”として捉えることが重要です。

どういうことかというと、以下の図がわかりやすいかと思います。管理職“教育”は「分かる」がゴールになっていて、“成長支援”は「できる」をゴールとしている点が大きな違いです。

宮澤さん:たとえば、「コンプライアンス研修をやりましょう」というように、「分かる」ことをゴールにして、知識として頭に入っている状態を実現するのが教育ですね。

こういった管理職“教育”がよくあるケースだと思います。ですが、それだけでは不十分だと感じています。

というのも、研修やeラーニング等は「知識提供」としては重要ですが、「行動変容」には至らない場合があるからです。

研修等で知識を得た上で、実践することによって、経験から成長していくケースが多いのではないでしょうか。頭では分かっていても、実際に体験しないと分からないことがほとんどだと思います。

このように、人が成長する瞬間というのは日常の中にあると考えています。「分かる」が「できる」にならないと成長につながりません。

ですので、知識を提供して終わりではなく、実際に行動変容を促すところまで支援できるように、人事側として寄り添えるかが重要なポイントです。

ー実際にやってみないとわからないことや気づきも多いですよね。ちなみに、「できる」に到達するために、押さえるべきポイントはありますでしょうか?

宮澤さん:こちらは、以下3つのポイントがあると考えています。

- マネジメントの成長課題を明確化

- 周囲からの成長支援

- 継続的なモニタリング

1.マネジメントの成長課題を明確化

宮澤さん:たとえば、お伝えした通り、レーティングBの管理職がレーティングAにステップアップするためには、戦略マネジメントにも挑戦していくことが求められます。

これまでプレイングマネジャーとしてがんばっていたところから、次はメンバーの力を活かして組織として成果を出せるための仕組みづくりを意識しなければなりません。

このように、「管理職の成長課題を決める」ことが1つ目のポイントです。そうすることで、焦点を絞った成長支援ができるので、成長のPDCAが回しやすいという側面もあります。

ーちなみに、課題の明確化のために有効な手法は何かございますか?

宮澤さん:360°サーベイなどが良いと思います。当社でご支援する際は、人材育成クラウド「ストレッチクラウド」のサーベイによってどこに課題があるのかを可視化しています。蓄積されたデータから、マネジメントの成長課題をパターン化して定義づけています。

たとえば、この方はレーティングBで、「率先して行動することが強みです」「一方でメンバーへの成長支援が弱みです」というようにサーベイの結果が出ます。

課題を細かく分析することができるので、管理職にどこをフォームチェンジしてもらいたいのかが明確になります。また、管理職本人も、優先的に向き合うべき課題がわかるようになります。

2.周囲からの成長支援

ー2つ目のポイントである「周囲からの支援」についてもお聞かせください。

宮澤さん:「4番バッターから監督になろう」といっても、いきなりはできないですよね。継続的に意識して、徐々に変わっていくものだと思います。ただ、自分の視点だけだと変わっているのかどうかがわかりにくいのではないでしょうか。

ですので、客観的な意見をもらえるようにするのです。たとえば「監督の立ち回りができていないよ」「元のプレイヤーに戻っているよ」と、上司の理解を得たうえでサポートしてもらうことが大事なポイントです。

また同時に、メンバーからも「◯◯さん変わりましたね」というように、フィードバックをもらえる機会を設けられるとベストですね。

ー上司やメンバーに協力してもらう体制をつくるためには、何をすべきでしょうか?

宮澤さん:ここでも、サーベイの結果がフックになると考えています。

サーベイでは、「もう少しチーム全体を見てほしいです」「私たちの成長を支援してほしいです」といったように、周りのメンバーが求めている内容が結果として出てきますが、この内容をチーム全体に共有していきます。

上司・メンバーに対して「このような結果が出たので、これからはこのように変えていきます」「このようにフォームチェンジしていきたいので、よろしくお願いします」と宣言するんです。そうすることで、「◯◯さんはここが課題なんだ」と、周囲から理解してもらえます。

このような共有会がきっかけになって、周囲の協力を得ながら進めていけるようになるケースが多いですね。

3.継続的なモニタリング

宮澤さん:3つ目が継続的なモニタリングですね。陥りがちな状態としては、施策がやりっぱなしで終わることです。

取り組みを始めても、上手くいくかどうかはわかりません。苦戦している場合は内省の機会を設け、都度軌道修正しながら、徐々に理想の状態に近づけていく必要があります。

そのためには、一度サーベイをとって終わり、施策を決めて終わり、ではなく、継続的にモニタリングして、現状を可視化していくことが重要になります。

ーたしかに、やりっぱなしで終わってしまうケースは多そうですね。

宮澤さん:ですので、当社がご支援する場合は管理職の皆さんにフォームチェンジに向けたアクションプランを設定してもらうのですが、そのアクションプランの進捗を隔週で振り返るなどしていただいています。そして、四半期後や半年後に再度サーベイを実施して、前回からの変化を見るようにしています。

定期的な振り返りの機会を設け、さらにサーベイを再実施するとなると、管理職の方も何もせずに放置はできないので、コミットしやすくなり、やりっぱなしを防ぐことにつながります。

トレンドに振り回されずに、今の自分に必要なものを着実に取り入れていこう

宮澤さん:最後になりますが、管理職の皆さんには「焦らずに、徐々にできるようになっていきましょう」と申し上げたいです。

「マネジメントの4象限」を完璧に実行し、さらに連環させていくことは、非常に難しいことです。レーティングAAAは、管理職の中でも上位5%しかいないわけですから。ですので、小さなことでも、フォームチェンジを一歩一歩、着実におこなっていくことが、結果として近道になると思います。

また、俯瞰した目線でお伝えしますと、世間には様々なマネジメントの事例やTIPSが溢れていますが、トレンドを追いかけすぎるのも良くないと思っています。

その中には大事な要素もありますが、今の自分の成長ステップに合っているのかを理解して取り入れないと、逆効果になってしまうケースもあります。

ですので、しっかりと自分の現在地に合わせて、一歩ずつ着実に積み上げていくことが、結局は一番効果があることだと考えていただきたいです。

今回は、マネジメントの4象限を元に、成長の3ステップについてお話しました。次回は1つ目のステップである『「孤独な管理職」から「頼れるリーダー」に』なるためのポイントを、さらに詳しくお話しできればと思います。