テレワークやリモートワークが浸透する中、従業員のマネジメントに課題感を抱える企業は多いのではないでしょうか。

オンライン化では、マネージャーがリアルに社員のモチベーションやメンタルヘルスを把握しづらくなるため、社内でサポートできるような場の設計や環境/仕組みづくりが大切になっています。

今回は、オンライン下で働いているフリーランスメンバーに「幸福度診断」を実施し、組織活性を担当している株式会社ニットの西出さんにインタビューを実施。「幸福度診断」の実施に至った背景から、具体的な取り組み内容まで、詳しくお聞きしました。

近年「従業員満足度調査(エンゲージメントサーベイ)」をおこなう企業が増えていますが、ニットがあえて「幸福度調査」を実施している理由についても深掘りしてご紹介します。

西出 裕貴|株式会社ニット

株式会社ニットにて、組織活性・インナーブランディング・コミュニティマネージャーを担当。コミュニティ運営や組織開発のノウハウを活用した自立型組織の構築を得意とし、数々の賞を受賞。またパラレルキャリアとしても活動し、自治体での場づくりの他、to B to C問わずオンラインコミュニティの設計・運用・コンサルも行う。

目次

1. ニットが実践する「幸福度診断(Well-Being-Circle)」とは

ー本日は、よろしくお願いいたします。まずニットさんで実施されている「幸福度診断(Well-Being-Circle)」とは、どのようなものでしょうか。

西出さん:「幸福度診断(Well-Being-Circle)」は、幸福学の第一人者である慶應義塾大学の前野隆司教授と株式会社はぴテックが共同で開発した診断方法です。

各個人の仕事だけでない人生全般における多面的な『幸せ』を測定するもので、ニットで働くメンバー一人ひとりが主体的に『幸せ』を追求し、定期的に振り返りをおこなうことを狙いとして実施しています。

メンバーの『幸せ』とは何なのか?

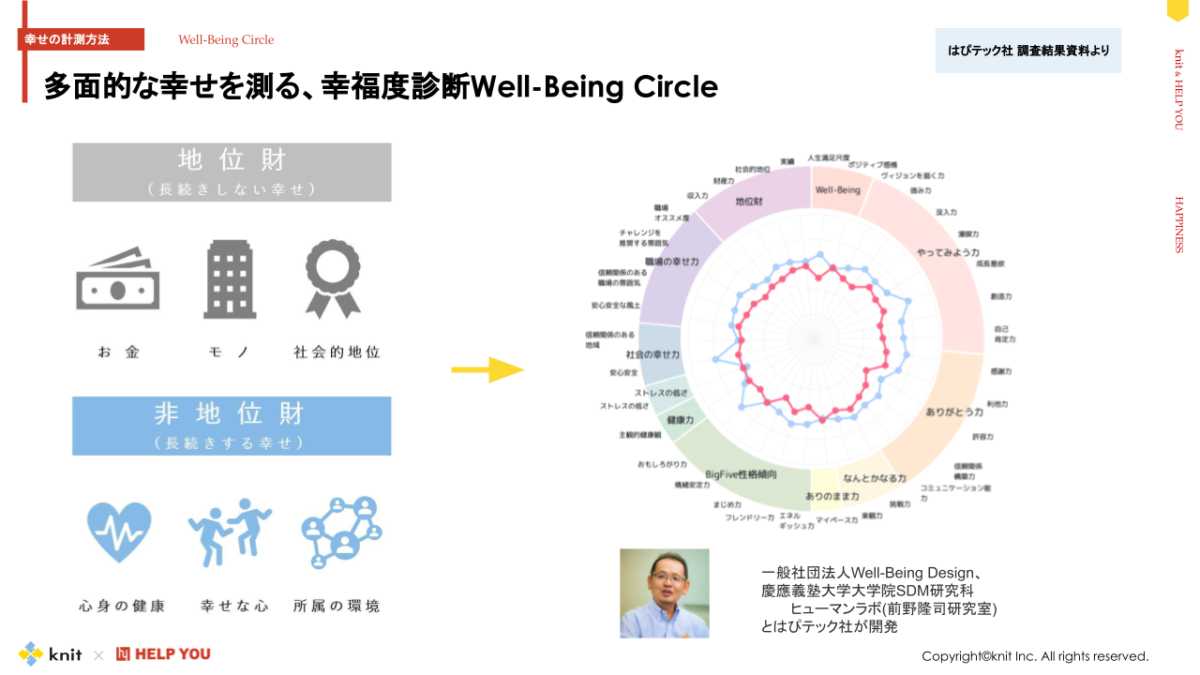

西出さん:そもそも『幸せ』には、「地位材」と「非地位材」の2種類があると言われています。

- 地位材:長続きしない幸せ(お金・モノ・社会的地位)

- 非地位材:長続きする幸せ(心身の健康・幸せな心・所属の環境)

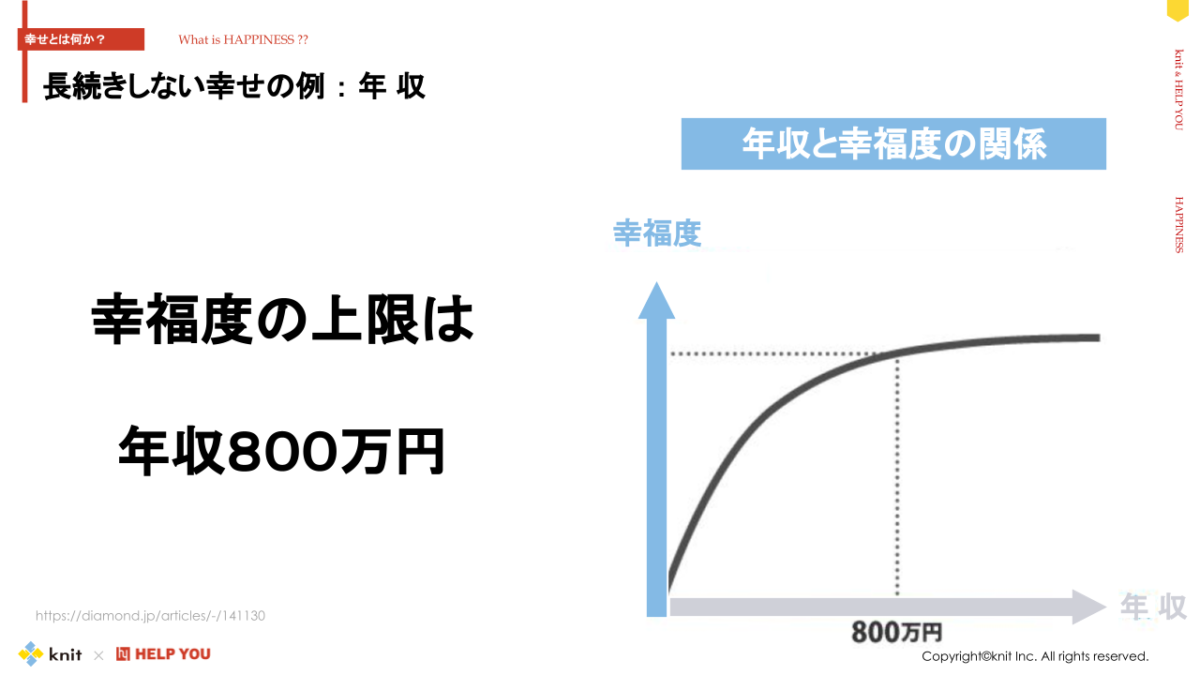

そして、地位材には幸福度の上限が存在するため、たとえば年収800万以上のメンバーの収入が更に上昇したとしても、「幸福度」は緩やかにしか上昇しないとされています。

<「幸福度」と「年収」の関係性>

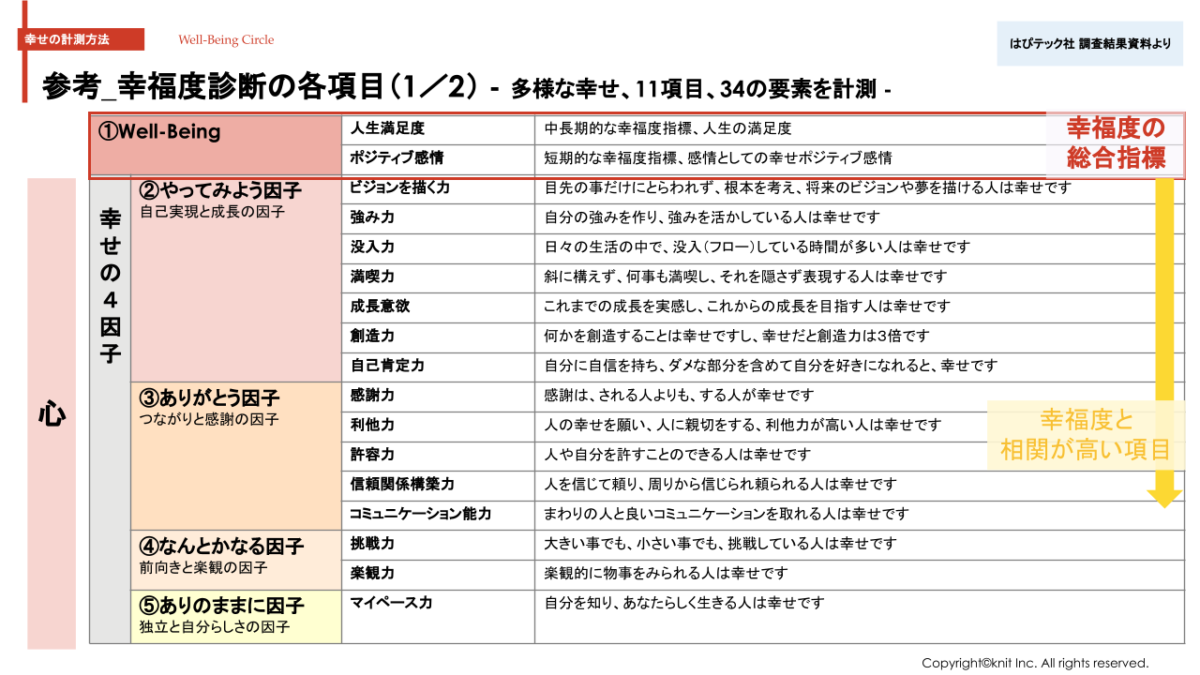

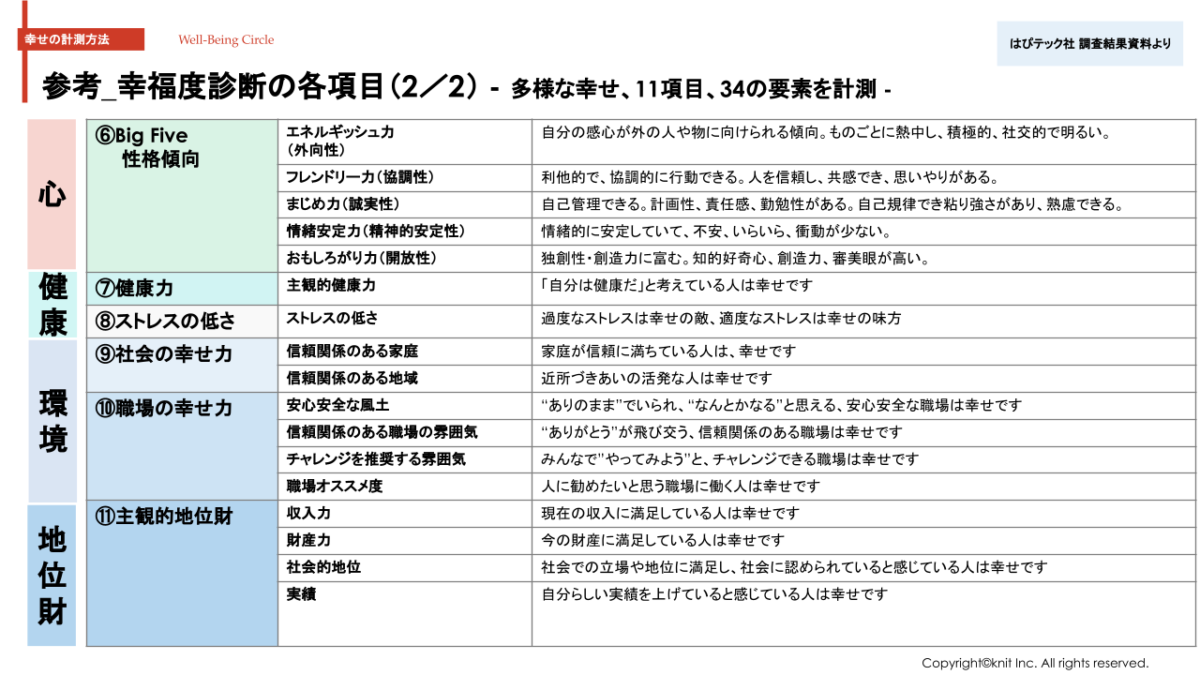

このような「収入」「社会的地位」「自己肯定力」などの幸せに関する各指標について、具体的な34項目に落としてグラフ化することで、定量的にメンバーの現在の「幸福度」を把握することができます。

<幸せに関する具体的な34項目>

「従業員満足度調査」ではなく「幸福度診断」を始めた理由

ーニットさんが「幸福度診断」を始めたきっかけは何だったのでしょうか。

西出さん:昨年、弊社は『「働く」を通じて、みんなを幸せに』という企業理念を新しく定めました。

この企業理念の制定にあたって、実際にニットで働いてくれているメンバーが「幸せ」であるかを定量的に把握する必要があると考えたことが、「幸福度診断」を始めたきっかけとなります。

従業員に対する調査として良く知られているものに「従業員満足度調査(エンゲージメント調査)」がありますが、これは主に所属する「労働環境(福利厚生や社内制度)」に対して満足しているかを示す指標であり、「働く人が実際に幸せか否か」という観点の数値は取ることができません。

このようなことを背景に、実際に働くメンバーの幸福度に関する数値を把握するための「幸福度診断(Well-Being-Circle)」を実施することにしました。

2. 働くメンバーの「幸福度」を測定する方法

ーありがとうございます。それでは、ニットさんが取り組まれた具体的な「幸福度診断」の実践内容について、お聞きできればと思います。

西出さん:ニットでは、これまでに計3回(2021年10月、2021年12月、2022年5月~6月)、弊社で働いている全ての方を対象として、幸福度診断を実施しています。1回目から2回目にかけては、計測前後での差分分析を実施するため、短い間隔で実施しました。

幸福度診断は、先ほど述べた「幸せに関する34項目」を把握するために、予め用意された72の質問に回答いただきます。また、これに加えて、ニットでは独自に用意した10程度の追加質問に回答いただきました。

結果は、各個人の幸福度がグラフでわかるだけでなく、その数値が会社全体としてどうか、各部門や年代で違いはあるか、といったデータにまとめることができます。

半年に1回の頻度で定期的に実施

ーこのような診断の難しい点は、社員に回答を促すことかと思います。ニットさんの場合は、どうだったのでしょうか。

西出さん:はい、メンバー全員に積極的に回答してもらうことは、難しいですよね。

弊社も、1回目に実施した際の回答率は比較的高く出ましたが、現在は約6~7割の方が回答しているような状況です。

ニットは、約9割が業務委託(フリーランス)ということもあるため、幸福度診断への回答を強制するようなことはしていません。回答を強制的に実施することで、むしろ数値が下がってしまう可能性もあると考えています。

そのため、各個人の幸福度は回答した人のみしか把握できていませんが、組織全体の傾向を把握し、これからの人事施策を考える際の参考材料にはしています。

測定した「幸福度」は、これからの人事施策考案の参考に

ーなるほど。ニットさんが幸福度診断を実際におこなってみて、わかったことはありますか。

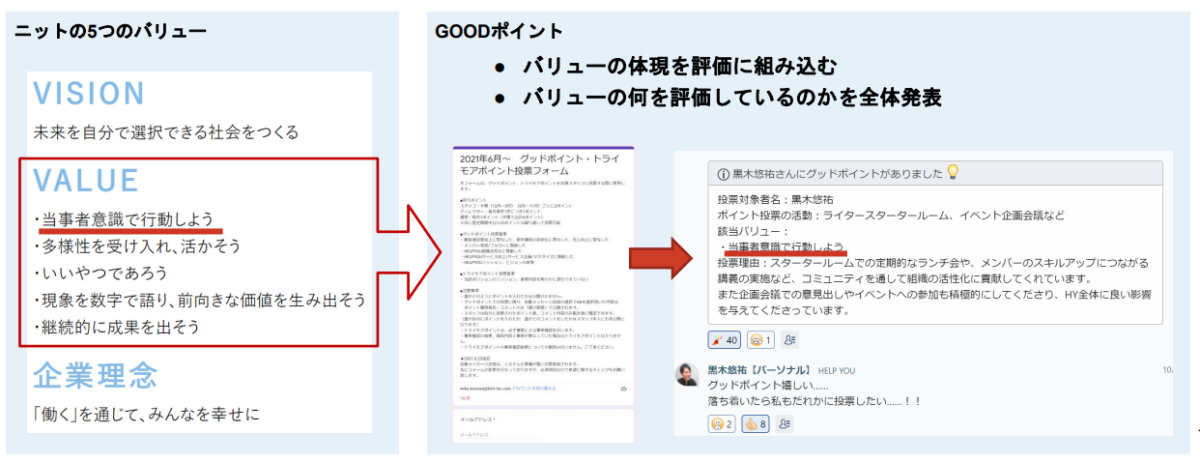

西出さん:まず、「企業理念」「ビジョン」「バリュー」といった会社が打ち出している言葉に対する体現度が高いメンバーほど、幸福度が高くなっていました。つまり、企業側は目指す方向性に舵を切れば切るほど、社員の幸福度が高くなるということになります。

また、オンライン・オフライン問わず、社内イベントに参加している方は、総じて幸福度が高いこともわかりました。この結果を受けて、各メンバーが何かしらの形で組織やメンバー同士で関わっている状態を創出することが大事だとわかりました。

西出さん:ちなみに、弊社は他社と比較して「職場の幸せ力」が数値として高くなっています。そのため、現在は、その点をより伸ばしていくための人事施策を進めています。

たとえば、弊社で運用しているオウンドメディア「くらしと仕事」でメンバーを取り上げることで、メンバーの社会的地位や自己肯定感が少しでもあがるような施策に取り組んでいます。

3. 組織全体として「幸福度」を高めるために

ーニットさんは、メンバーの「幸福度」を高めるための様々な取り組みを実践されていますよね。

西出さん:そうですね。組織全体としてメンバーの「幸福度」を高めるためには、1つの施策だけを実施するのではなく、複数の施策を走らせる必要があると考えています。

代表的なものとしては、幸福度診断を始める以前から、年に一度、全社を巻き込んだ『MEET UP』というイベントを実施しています。

1回目と2回目に実施した幸福度診断の期間が2カ月と短かった背景には、このイベントがメンバーの幸福度にどのような影響を与えているか見たかったこともありました。

結果も、MEET UPの運営・コンテンツ提供者、参加者、資料作成等の裏方、参加していない方の順に、幸福度が高いことが判明。MEET UPに関わりが深いほど、幸福度が高いという相関関係が見られました。

大事にしているキーワードは『感謝』と『体現』

ー幸福度診断の結果を受けて始めた施策もあるのでしょうか?

西出さん:はい、たとえばニットでは、メンバー同士で感謝ポイントを付与し合える「グットポイント制度」というものがあり、最終的に半年で溜まったポイントに応じて報酬にも還元しています。

このグットポイント制度ですが、これまでは一人が貰えるグットポイントに上限がありましたが、幸福度診断の結果を受けて、より感謝をし合える組織を作るために上限を撤廃しました。

感謝されることは、各メンバーの自己肯定感に繋がるだけでなく、「誰かに感謝を還元したい」といった気持ちも出てくるため、とても重要だと考えています。

ー確かに、各メンバーが感謝し合っている組織は、幸福度が高いと感じます。他には、何かありますか?

西出さん:先ほど述べたオウンドメディアの中では、メンバーが記事を書くことができるような体制を整えています。

これは、新しいことにチャレンジしたり、また、チャレンジすることができる土台を作ることで、幸福度診断における「やってみよう因子」を高める狙いがあります。

組織として「たとえ未経験であっても、新しい仕事に積極的に挑戦してほしい」「新しく挑戦したことから成功体験を積み、その分野のプロフェッショナルになってほしい」と考えています。

この他にも、ニットで働くメンバーが有志で自分が作った物品を出展・販売する「オンラインマルシェ」、仕事をしながら聞きたくなる音楽のプレイリストを配布する「210放送局」など、多くの取り組みを同時並行で始めています。

4. 最後に

ーこのような組織全体を巻き込んだ人事施策を新しく始める際に、西出さんが意識していることはありますか。

西出さん:社会学的な考え方ですが、まず組織の「5%」にアプローチすることを意識しています。

現在のニットは500人の組織です。なので、25人の行動変容を促すことで、その周りにいるメンバーが一緒に動き始め、結果として組織全体に影響を及ぼすことができると考えています。

また、組織全体を巻き込んだ施策と言いつつも任意参加ですので、社員全員が参加する状況の方が怖いと思っています(笑)。

はじめから「全員に参加して欲しい」とは考えておらず、メンバー同士で話されている何気ない普段の会話の中にアンテナを張り、各個人からの意見を丁寧に拾って、それを実現することが大事だと考えています。

-なるほど。メンバーから「やりたい」という声がなかなか出ないことに悩んでいる方も多いと思います。西出さんは、どのようにメンバーからの声を引き出しているのでしょうか?

西出さん:どんな些細なことでも伝えることのできる組織環境を作ることが大事だと思っており、私も含めて、組織をリードしている人間が積極的に“外しにいく”ことを意識しています。

何か始める際も、まず自分が「1回やってみて、微妙だったらやめればいい」というスタンスを常に持ち続けること。それが、たとえ小さなことでも、メンバーが「やりたい」といった声を出すことができる組織作りに繋がると考えています。

また、自分自身は徹底的に黒子となり、本人たちが主体的にやっているように見せていくようにすることも大事にしています。メンバーからの相談に乗りつつ、実際に動き出す本人たちとイメージを共有しながら進めたいと考えています。

ー何か面白いことがあった際に、まず相談ができる窓口的な役割になること大事なんですね。最後に、ニットの組織づくりという観点で、西出さんが今後仕掛けていきたいことはありますか?

西出さん:各メンバーが「今が楽しい」と思える環境を作ることで、自分たちの「楽しい」に正面から向き合えるような組織づくりをしていきたいと思っています。

職場が楽しければ、メンバーは自発的に動きます。そして、結果的に、それがお客さんにも還元されていきます。なので、今から「3~5年後にこうなっていたい」という目標を持つのではなく「今日が楽しくて、明日も楽しい」といった状態を組織として作ることができていれば、それがいいですね。

ただ、組織はお互いを助け合って成り立っているので、相手がいることもしっかり忘れずに、相互にサポートしあいながら、やりたいことを実現していきたいです。そして、そのために幸福度診断を実施し、組織の「幸せ」に関する数字の変化を参考にすることで、より良い人事施策を作っていきたいと思います。