企業や事業主が労働者を雇うときには、労働条件を明示する必要があります。その際に「労働条件通知書」を作成し、交付することが法律により義務付けられています。本記事では、労働条件とは何か、記載事項や禁止事項を含めてわかりやすく解説します。また、労働条件を変更する際のルールについても紹介します。

労働者保護の観点から、解雇には様々な法規定があり、解雇の理由に合理性が無ければ認められません。

当サイトでは、解雇の種類や解雇を適切に進めるための手順をまとめた資料を無料で配布しております。合理性がないとみなされた解雇の例も紹介しておりますので、法律に則った解雇の対応を知りたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 労働条件とは?

労働条件とは、労働者がどのような条件のもとで働くのかを具体的に取り決めたものを指します。ここでは、労働条件に関する基本的なルールについて詳しく紹介します。

1-1. 労働条件の明示義務が使用者にある

労働基準法第15条により、使用者には労働者に対して労働条件の明示義務があります。求職者にとって、働く環境や条件は重要です。よりよい環境で働くために、求職者は各企業の労働条件を比較し、最適と思える企業を選んで応募しています。労働条件の明示は法律で定められたルールであるので、労働条件を明示しなかった場合や、労働条件の明示事項が適切でなかった場合は、労働基準法違反となり、罰則が課せられる恐れもあるため注意しましょう。

(労働条件の明示)

第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。(省略)

1-2. 労働条件の明示方法

労働条件の明示方法は、労働基準法施行規則第5条に則り、原則として書面でおこなわなければなりません。そのため、労働条件通知書を交付することが一般的です。ただし、労働者の同意が得られたなど、一定の要件を満たせば、労働条件通知書を電子化し、労働条件を明示することもできます。

(労働条件の明示)

第十五条 (省略)この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

④ 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、(省略)

1-3. 労働条件の明示タイミング

労働条件の明示タイミングは「労働契約を締結する際」です。労働契約(雇用契約)は、労働者が使用者の下で労働すること、使用者がその労働の対価として賃金を与えることをそれぞれ約束することで効力が生じます。

そのため、口約束などの口頭でも、労働契約は成立します。しかし、後で「言った、言っていない」という労働条件に関するトラブルが生じる可能性があるため、雇用契約書を交わして労働契約を締結するのが一般的です。雇用契約書を交付するタイミングで、労働条件の明示もおこないましょう。実際に労働者が働き始める前に、きちんと労働条件を明示することが大切です。

2. 労働条件の明示が義務付けられている事項

労働条件通知書の記載事項は、労働基準法施行規則第5条で明確に定められています。ここでは、労働条件の明示が義務付けられている事項について詳しく紹介します。

2-1. 絶対的記載事項

絶対的記載事項とは、労働条件通知書に必ず記載しなければならない事項です。ここからは、絶対的記載事項の項目についてそれぞれ詳しく解説します。

労働契約の期間

雇用にあたって契約期間の定めがあるのか、定めがある場合には契約期間がいつまでなのかを記載します。また、契約更新の有無についても明示しておきましょう。更新をしない場合や自動的に更新をする場合、更新がありうる場合などに分け、その内容を具体的に記載することが大切です。更新がありうる場合には、判断基準についても明示することが重要です。

就業場所と業務内容

労働者が就業する場所や業務の内容も明示する必要があります。就業場所や業務内容が変更される可能性がある場合、その旨も記載しておくことが大切です。

始業・終業時刻

始業時刻と終業時刻を明記することが大切です。また、フレックスタイム制や変形労働時間制、裁量労働制など、特別な働き方制度を導入する場合、その際の運用方法も記載しておきましょう。

休憩時間

労働時間に基づき、適切に休憩時間を付与しなければなりません。そのため、付与する休憩時間を明記することが大切です。なお、労働基準法により、労働時間が6時間超え8時間以下の場合は45分以上、8時間超えの場合は1時間以上の休憩時間を与えなければ違法になるので注意しましょう。

時間外労働の有無

残業が発生するかどうか明記しましょう。なお、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える残業をさせる場合、あらかじめ36協定を締結し、届出しなければならないので注意が必要です。

休日

土日休みなどのように、定例の休日がある場合はそれを明記します。シフトなどによって休日が変わる場合、週や月あたりでどの程度休日が付与されるのか、具体的に記載しておくことが大切です。なお、法定休日(週1日もしくは4週4日)を与えなければ、違法になるので気を付けましょう。

休暇

年次有給休暇や会社独自で設ける特別休暇の具体的な内容を記載します。いつから有給休暇を利用できるのか、時間単位の有給休暇を利用できるのかなども明記しておきましょう。また、特別休暇については、有給か無給かもわかりやすく記載しておくことが大切です。

就業時転換に関する事項

労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合、就業時転換に関する事項も絶対的記載事項に含まれます。発生が想定される業務時間のパターンについてきちんと明記しておきましょう。

賃金に関するルール

時給制なのか月給制なのか、通勤手当や住宅手当は支給されるかなど、賃金の決定方法や計算方法を細かく記載します。また、手渡しなのか銀行振込なのかなど、賃金の支払方法も明記することが大切です。さらに、賃金の締切日や支払時期も明記しましょう。その他、時間外労働や休日労働、深夜労働が生じる場合、割増率など割増賃金についても記載しておくことが重要です。

退職(解雇の事由を含む)

労働者が退職する際の手続き方法も明示が義務付けられています。退職の際に何日前までに退職届の提出が必要なのかなど、退職手続きについて細かく明記しておきましょう。解雇の事由も記載する必要があります。また、定年退職の有無、再雇用制度の有無についてもあわせて記載しましょう。労働条件通知書に記載が困難な場合、「詳細は、就業規則第〇条~第〇条」などのように記載しても問題ありません。

2-2. 相対的記載事項

相対的記載事項とは、次に該当する事項で、会社がそれに関連する制度を設けている場合に記載すべき事項のことです。

- 昇給

- 退職手当に関するルール

- 臨時に支払われる賃金(賞与など)

- 最低賃金額

- 労働者に負担させるべき食費、作業用品など

- 安全衛生

- 職業訓練

- 災害補償と業務外傷病扶助

- 表彰と制裁

- 休職

なお、相対的記載事項は、書面でなく、口頭で明示しても問題ないとされています。しかし、労働者に内容をわかりやすく伝えるためにも、労働条件通知書に記載するようにしましょう。

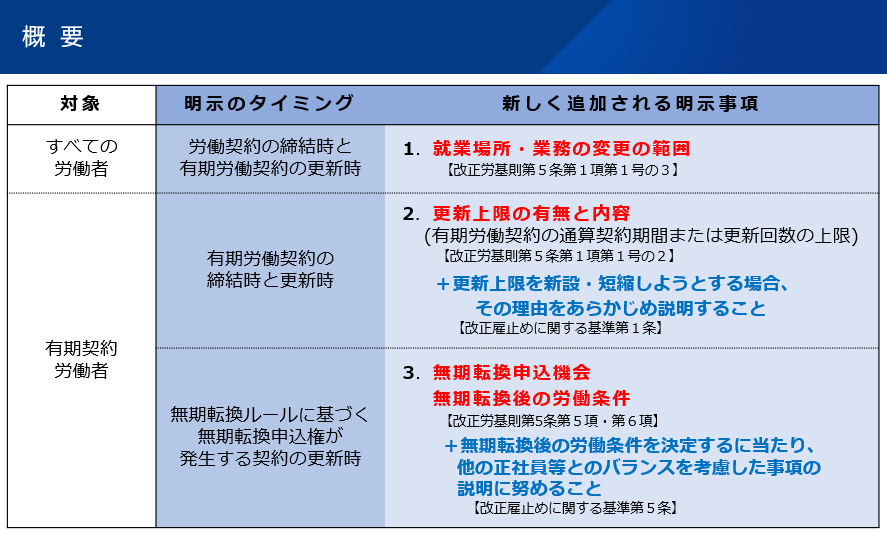

2-3. 2024年4月から労働条件明示ルール改正

労働条件明示ルール改正により、2024年4月から次に該当する項目も、労働条件通知書の記載事項に含まれることになっています。

- 就業場所の変更範囲

- 業務内容の変更範囲

- 更新上限の有無とその内容(※有期雇用労働者のみ)

- 無期転換申込機会と無期転換後の労働条件(※有期雇用労働者のみ)

就業場所や業務内容の変更範囲を明示しない場合、配置転換が無効になる可能性もあります。また、有期雇用労働者には、契約更新や無期転換に関するルールも、必要なタイミングで労働条件として明示しなければならないので注意しましょう。

2-4. パートタイム労働法に記載されている事項

パートやアルバイトなどの短時間労働者や、契約社員などの有期雇用労働者に対しては、パートタイム労働法第6条に基づき、次の項目も労働条件通知書の記載事項に含まれます。

- 昇給の有無

- 退職手当の有無

- 賞与の有無

- 相談窓口

このように、雇用形態によって明示事項は変わることもあります。労働条件通知書に記入すべき内容や体裁がわからないという場合、厚生労働省の提供するテンプレートを参考にしてみるのも一つの手です。テンプレートを用意して、自社の条件を記載していけば適切な形に仕上がりやすくなります。

参考:様式集|東京労働局

(労働条件に関する文書の交付等)

第六条 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、労働条件に関する事項のうち労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであって厚生労働省令で定めるものを文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

3. 労働条件に含めることが禁止されている事項

労働基準法や労働組合法などの法律によって、労働条件に含めることが禁止されている事項もあります。ここでは、労働条件に含めることが禁止されている事項について詳しく紹介します。

3-1. 賠償予定

賠償予定とは、労働契約に関する債務不履行などがあった場合に備えて、あらかじめ違約金や損害賠償額の支払いについて定めておくことです。労働基準法第16条に則り、賠償予定を労働条件に含めることは禁止されています。ただし、実際に労働者の行動によって会社が損害を被った場合に、損害賠償を請求することについては認められています。

(賠償予定の禁止)

第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

引用:労働基準法第16条|e-Gov

3-2. 前借金相殺

前借金相殺とは、働き始める前に労働者に貸し付けた金銭(前借金)について、後に支払うべき賃金と相殺することです。労働基準法第17条に則り、前借金相殺について労働条件に含めることは禁止されているので注意しましょう。

(前借金相殺の禁止)

第十七条 使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。

3-3. 強制貯金

強制貯金とは、強制的に給与から一部天引きして貯金させ、会社側がそれを管理することです。労働基準法第18条に則り、強制貯金に関する事項を労働条件に含めることは禁止されています。ただし、労働者の同意を得たうえで給与から一部天引きして管理することは、その他の法律に違反しなければ認められています。

(強制貯金)

第十八条 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。(省略)

3-4. 黄犬契約

黄犬契約とは、労働者が労働組合に加入しないこと、もしくは、労働組合から脱退することを雇用条件にする労働契約のことです。労働組合法第7条に則り、黄犬契約について労働条件に含めることは禁止されています。黄犬契約は、労働組合の団結権を侵害する行為にあたるため注意しましょう。

(不当労働行為)

第七条 使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

一 (省略)労働者が労働組合に加入せず、若しくは労働組合から脱退することを雇用条件とすること。(省略)

4. 労働条件通知書と雇用契約書の違い

労働条件通知書と雇用契約書は記載事項や内容が似ていますが、異なる書類で違いがきちんとあります。ここでは、労働条件通知書と雇用契約書の違いについて詳しく紹介します。

4-1. 目的や役割

労働条件通知書は、労働契約を結ぶ際に労働条件を明示し、法律の要件を満たす目的で使用されます。労働条件通知書は、会社から一方的に労働者に交付しても問題ありません。しかし、労働条件通知書だけでは、労働条件を明示できても、労働者がその労働条件に同意したことを証明できません。そのため、後に労働条件に関する認識の違いなどで問題が生じないよう、労働条件通知書だけでなく、雇用契約書も労働契約を締結する際に用いられます。

4-2. 記載事項が定められているか

労働条件通知書は、労働基準法で記載すべき事項が定められています。一方、雇用契約書は法律で交付が義務付けられた書類でないため、記載事項は会社のニーズによって自由に決められます。

4-3. 署名捺印欄が必要か

労働条件通知書は、労働条件を明示するための書類であり、必ずしも労働者の同意を求める必要はないため、署名捺印欄は不要です。一方、雇用契約書は、労使双方が明示した労働条件に合意したことを証明する契約書であるので、使用者と労働者それぞれの署名捺印欄が必要になります。なお、民事訴訟法第228条により、雇用契約書は当事者(使用者・労働者)の署名と押印のいずれかがあれば、真正に成立したと推定されるため、必ずしも押印が必要とは限らないことを押さえておきましょう。

(文書の成立)

第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。

(省略)

4私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

4-4. 労働条件通知書と雇用契約書は兼用できる

労働条件通知書と雇用契約書は、目的や役割などに違いがありますが、内容はほとんど変わらないケースもよくあります。そのような場合、労働条件通知書と雇用契約書を「労働条件通知書兼雇用契約書」として兼用することも可能です。

労働条件通知書兼雇用契約書を交付すれば、紙代や印刷代などのコストを減らし、事務手続きの負担も削減することができます。ただし、労働条件通知書兼雇用契約書には、労働条件通知書の記載事項と署名捺印欄を必ず設けなければならないので注意が必要です。

関連記事:雇用契約書と労働条件通知書の違いとは?兼用可能?記載事項や作成しない場合の罰則を解説

4-5. 労働条件通知書と雇用契約書は電子化できる

2019年4月から労働条件通知書の電子化が解禁されたことで、労働条件通知書と雇用契約書ともに電子化することができるようになりました。つまり、労働条件通知書兼雇用契約書も電子化することが可能です。ただし、労働条件通知書や労働条件通知書兼雇用契約書を電子化する場合は、次の労働基準法施行規則第5条で定められたいずれもの要件をクリアしなければなりません。

- 労働者が電子交付を希望している

- 受信者を特定して電子交付する(第三者に閲覧される場での提供は認められない)

- 電子交付された記録を出力して紙の書面にプリントアウトできる

なお、労働条件通知書の写しや雇用契約書の2部のうち1部を電子化して管理する場合、電子帳簿保存法の「真実性」と「可視性」の要件を満たす必要があります。また、以前まで、電子取引データはプリントアウトして保管しても問題ありませんでした。しかし、2024年1月から電子取引データはそのままの状態で管理する必要があります。プリントアウトすること自体は認められていますが、電子データを削除しないように気を付けましょう。

(省略)当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。

一 ファクシミリを利用してする送信の方法

二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

関連記事:労働条件通知書の管理を効率化!電子化の要件やメリットについて解説

5. 労働条件は変更できる?

労働契約を締結した後に、労働条件を変更したいと考える人もいるかもしれません。ここでは、労働条件は変更できるのか、その際の注意点について詳しく紹介します。

5-1. 労働条件は合意があれば変更できる

労働契約法第8条に基づき、労使双方の合意が得られれば、労働条件を問題なく変更することができます。ただし、労使が対等の立場で交渉したうえで、労働条件は変更されなければなりません。つまり、会社側が無理やり労働者に同意をさせようとするのは違法となります。労働条件を変更する際は、労働者の自由意思を尊重することが何より大切です。

(労働契約の内容の変更)

第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

5-2. 労働条件の一方的な不利益変更は不可

労働条件は労働者の同意が得られない場合、原則として変更することができません。しかし、個別の契約変更が難しいのであれば、就業規則の変更で対応すればよいと考える人もいるかもしれません。労働契約法第9条により、原則、就業規則の変更によって、労働者が不利益を被るような労働条件の変更は無効となります。

このように、労働者の同意を得ず、会社側の一方的な事情で労働条件を不利益変更することは認められていないので注意しましょう。ただし、やむを得ない事情がある場合は認められる可能性もあります。

(就業規則による労働契約の内容の変更)

第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。

5-3. 就業規則の変更により対応できる可能性がある

労働契約法第10条により、労働条件の不利益変更がやむを得ず生じる場合、「労働条件の変更に合理性があるか」「変更後の就業規則を全従業員に周知する」などの要件を満たせば、就業規則の変更による労働条件の変更が認められるケースもあります。その際には、次のような手続きが必要です。

- 本人に個別で同意をとる

- 労働組合の組合員との合意をとり、労働協約を変更する(労働組合がある場合に限る)

- 就業規則の改定案を作成する

- 就業規則の改定案について、労働組合または労働者代表から意見を聴収する

- 「就業規則変更届」を意見書とともに労働基準監督署長へ提出する

なお、あらかじめ労働条件を明示する際に、就業規則の変更の影響を受けないことで同意していた部分は、やむを得ない事情であっても労働条件の変更が認められない可能性もあるので注意しましょう。

第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

5-4. 労働条件変更通知書の交付は義務?

労働条件を変更したら、法律による作成・交付の義務はありませんが、後のトラブルを防止する目的で、「労働条件変更通知書」や「労働条件変更同意書」を作成して交付することが望ましいです。

関連記事:雇用契約は途中で変更可能?拒否された場合や覚書のルールについても解説!

6. 労働条件に違反した場合の罰則

労働条件の内容に違反した場合、さまざまなペナルティを課せられる恐れがあります。ここでは、労働条件に違反した場合の罰則について詳しく紹介します。

6-1. 労働者は労働契約を即時解除できる

あらかじめ明示した労働条件と、実際の労働条件が相違する場合、労働基準法第15条により、労働者はその労働契約を即時解除することができます。また、労働契約を解除した日から2週間以内に就業のために住居を変更した労働者が帰郷する場合、そのために要する交通費や宿泊費などの旅費も会社側が負担しなければならない可能性があります。このように、労働条件を正しく明示しなかった場合、大切な人材をすぐに失ったり、無駄なコストの負担が増えたりする恐れもあるので気を付けましょう。

(省略)

② 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。

③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

6-2. 労働基準法の罰則が課せられる

労働条件を明示しなかった場合や、労働条件の明示内容が不適切であった場合、法律違反となり、労働基準法第120条に則り、30万円以下の罰金の罰則を受ける恐れがあります。ただし、労働基準法に違反したら直ちに罰則が課せられるわけではありません。

労働者からの申告などに基づき、労働基準監督署が調査した結果、違法行為が認められた場合、是正勧告がおこなわれます。それに従わず、再調査の際に、再び同様の法律違反が認められると、労働基準法によって罰則を受けることになります。そのため、労働条件に関する違反に気づいたら、速やかに改善をおこなうことが大切です。

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 (省略)、第十五条第一項若しくは第三項、(省略)までの規定に違反した者

6-3. 労働基準法や就業規則に満たない労働条件は無効になる

労働基準法第13条、労働契約法第12条により、労働基準法や就業規則の基準に満たない労働条件は、たとえ労働者がそれに同意していても無効となります。その場合、労働基準法や就業規則の基準が優先して労働条件として適用されます。

たとえば、「深夜労働の割増賃金率は20%」と個別の雇用契約書に定めたとしても、それは労働基準法違反により無効となり、深夜労働の割増賃金率は25%になります。このように、労働条件を明示する際は、法律や就業規則の内容をよく確認し、違反しないように気を付けましょう。

(この法律違反の契約)

第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

(就業規則違反の労働契約)

第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

7. 労働条件の明示義務を正しく果たそう!

労働契約を締結する際、使用者は労働者に対して労働条件を明示しなければなりません。労働条件通知書を交付すれば労働基準法の要件を満たせますが、労使双方が労働条件に合意していることを証明できないので、雇用契約書もあわせて交わすようにしましょう。労働条件通知書や雇用契約書は兼用したり、電子化したりすることもできます。自社のニーズにあわせて労働条件の明示方法を工夫してみましょう。

労働者保護の観点から、解雇には様々な法規定があり、解雇の理由に合理性が無ければ認められません。

当サイトでは、解雇の種類や解雇を適切に進めるための手順をまとめた資料を無料で配布しております。合理性がないとみなされた解雇の例も紹介しておりますので、法律に則った解雇の対応を知りたい方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。