2020年4月から特定の条件を満たす法人は、一部の社会保険手続きで電子申請が義務化されています。なお、義務化に該当しない法人や個人事業者は従来通り、窓口や郵送による申請が可能です。

電子申請を活用することで、24時間365日いつでも社会保険の手続きができるなどのメリットも多くあります。ただし、デメリットもあるため、自社に必要か否か適切に判断する必要があります。

本記事では、社会保険の電子申請義務化の概要や、義務化の対象となる法人・書類、電子申請のメリット・デメリット、具体的な申請方法とその手順を解説します。

社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 社会保険手続きの電子申請義務化とは?

行政手続きに係るコスト削減を目的とし、2020年4月から一部の法人では社会保険手続きの電子申請が義務化されています。該当する法人は、窓口や郵送での手続きができず、電子申請が強制されるので注意が必要です。ここでは、社会保険とは何か説明したうえで、なぜ社会保険手続きの電子申請が義務化されたのかについて詳しく解説します。

1-1. 社会保険とは?

社会保険とは、社会保障制度の一つで、会社に勤める人や公務員などが加入する制度です。

国民が病気、けが、出産、死亡、老齢、障害、失業など生活の困難をもたらすいろいろな事故(保険事故)に遭遇した場合に一定の給付を行い、その生活の安定を図ることを目的とした強制加入の保険制度

社会保険は「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5つから構成されます。なお「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」の3つを狭義の社会保険として定義するケースもあります。また、「雇用保険」「労災保険」をあわせて労働保険と呼びます。

1-2. なぜ社会保険手続きの電子申請が義務化されたのか?

社会保険手続きの電子申請が義務化された理由として、下記が挙げられます。

- 政府における⾏政⼿続きのコスト削減のため

- 事業者の行政手続きにかかる工数削減のため

たとえば、紙媒体での行政手続きの場合、計算間違いや確認ミスなど、人的ミスが発生する可能性があります。また、書類を保管するためのスペースの確保も必要となり、コストがかかります。事業者側も、紙での申請の場合、郵送や窓口に出向くための工数がかかります。

そのため、社会保険手続きを効率化するために、電子申請が義務化されるようになりました。今後は、さらなるコスト削減や業務効率化を目的に、行政手続きの電子申請が拡大していくことも予想できます。そのため、対象となる事業者は、電子申請の仕組みや方法を正しく把握し、手続きをスムーズにおこなえるような環境を整備することが大切です。

関連記事:社会保険の手続き方法は?必要書類や手順などを詳しく紹介

2. 社会保険手続きの電子申請義務化の対象企業

社会保険手続きの電子申請が義務化されたのは、以下の4つの法人です。

- 資本金などが1億円を超える法人

- 相互会社

- 投資法人

- 特定目的会社

それぞれ、詳しく解説します。

2-1. 資本金などが1億円を超える法人

資本金などが1億円を超える法人は、社会保険手続きの電子申請義務化の対象になります。「資本金など」には以下の項目が含まれます。

- 資本金

- 出資金

- 銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額

「銀行等保有株式取得機構」とは、銀行などからの拠出により設立される認可法人のことです。これらの額が1億円を超える企業は、社会保険手続きの電子申請義務化の対象となります。

2-2. 相互会社

相互会社に該当する法人も、社会保険手続きの電子申請義務化の対象です。相互会社とは、保険業法に基づく非営利法人のことで、保険会社のみに設立が認められています。

株式会社の構成員は株主であり、株主総会で意思決定をおこないます。一方、相互会社は保険契約者が構成員となり、総代会で意思決定をおこないます。なお、保険会社にも株式会社と相互会社があり、令和6年4月現在では、全保険会社41社の中で相互会社に該当する保険会社は5社です。

2-3. 投資法人

投資法人は、社会保険手続きの電子申請義務化の対象です。投資法人とは「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、有価証券や不動産など、特定の資産の投資や運用を目的として設立される法人です。J-REITなどが有名です。

参考:投資信託及び投資法人に関する法律 – e-Gov法令検索

参考:J-REITの仕組み|投資信託協会

2-4. 特定目的会社

特定目的会社も、社会保険手続きの電子申請義務化の対象となります。特定目的会社とは、有価証券の発行のために設立される法人で、「資産の流動化に関する法律」に基づき運用されます。SPCもしくはTMKの略称で表記されることもあります。

2-5. 義務化対象外の企業は電子申請を利用できる?

社会保険手続きの電子申請が義務化されていない企業でも、電子申請を利用できます。そのため、自社の状況に合わせて、紙による届出か電子申請か、利便性の高い方から選ぶことが可能です。

一方で、「まだ電子申請のやり方がわからない」「必要書類がそろっているか確認したい」というご担当者様もいらっしゃるのではないでしょうか。当サイトではそのようなご担当者様に向けて電子申請を含む社会保険手続きの必要書類や手続きの流れが確認できる資料を無料でお配りしています。漏れなく社会保険手続きをおこないたい方は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードして最新の法律に則った手続きを確認してみてください。

3. 社会保険手続きの電子申請義務化の対象書類

2020年4月より「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」の4つにおいて、一部の手続きに関して電子申請が義務化されています。なお、2025年1月1日から、労働安全衛生関係の一部手続きの電子申請が義務化されています。ここでは、社会保険において電子申請が義務化された手続きについて詳しく紹介します。

3-1. 健康保険・厚生年金保険

健康保険・厚生年金保険の手続きにおいては、以下の3つの書類の電子化が義務化されています。

- 報酬月額算定基礎届

- 報酬月額変更届

- 賞与支払届

3-2. 労働保険

労働保険の手続きにおいては、期間に定めのない事業(一括有期事業を含む)をおこなう事業主が提出する、以下の申告書は電子化が義務付けられています。

- 年度更新に関する申告書

- 概算保険料申告書、確定保険料申告書、一般拠出金申告書

- 増加概算保険料申告書

3-3. 雇用保険

雇用保険の手続きでは、以下の書類の電子化が義務付けられています。

- 被保険者資格取得届

- 被保険者資格喪失届

- 被保険者転勤届

- 高年齢雇用継続給付支給申請

- 育児休業給付支給申請

電子申請義務化に該当する企業では、仮にこれらの手続きを社労士などに委託していたとしても、電子申請が必要なため注意しましょう。

参考:2020年4月から特定の法人について電子申請が義務化されます|厚生労働省

3-4. その他、電子申請が可能な社会保険の手続き

義務化はされていないものの、社会保険においては以下の手続きも電子申請が可能です。

- 健康保険 被扶養者(異動)届

- 健康保険 厚生年金保険 新規適用届

- 任意適用申請書

- 任意適用取消申請書

- 一括適用承認申請書

- 産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届

- 産前産後休業終了時報酬月額変更届

- 育児休業等取得者申出書(新規・延⾧)/終了届

- 育児休業等終了時報酬月額変更届

- 介護保険適用除外等該当・非該当届

なお、健康保険組合(組合健保)に加入している事業所は、各健康保険組合によって、手続きの仕方が異なる可能性もあるので、事前によく確認しておきましょう。

3-5. 【注意】2025年1月から労働安全衛生関係の一部手続きの電子申請が義務化に!

2025年1月1日から、次のような労働安全衛生関係の手続きの電子申請が義務化されています。なお、これらの手続きは、特定の法人に限った話でなく、すべての該当する事業者が義務化の対象です。

- 労働者死傷病報告

- 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告

- 定期健康診断結果報告

- 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告

- 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告

- 有機溶剤等健康診断結果報告

- じん肺健康管理実施状況報告

たとえば、労働者死傷病報告を正しく提出しなかった場合、いわゆる「労災かくし」として、罰金などの罰則が課せられる恐れもあります。このように、電子申請が義務化される手続きは、今後もさらに拡大していくことが予想されるので注意しましょう。

4. 社会保険手続きを電子申請にするメリット

社会保険の電子申請が義務化された企業もありますが、電子申請義務化の対象外の企業においても電子申請をおこなうことは可能です。ここでは、社会保険手続きを電子申請にするメリットについて詳しく紹介します。

4-1. 時間や場所を問わず手続きできる

社会保険の手続きを窓口でおこなう場合、現地に赴く必要があり、時間や手間がかかります。また、窓口の営業時間外には、手続きができないデメリットもあります。

しかし、電子申請で手続きする場合、24時間365日手続きが可能です。また、パソコンなどの端末とインターネット環境があれば、自宅や移動中でも社会保険の手続きができます。

4-2. コストを削減できる

社会保険の手続きは、電子申請の義務化対象に該当しなければ、郵送でもできます。郵送であれば、窓口に行く手間を減らせます。しかし、印刷代や切手代などの郵送費用が発生します。一方、電子申請を用いれば、システム上で手続きできるため、郵送費用がかからず、コストを抑えることが可能です。

4-3. 人的ミスを減らせる

紙の書類で社会保険の手続きをする場合、抜けや漏れが発生したり、書き間違えが生じたりするなど、人的ミスが発生しやすいです。窓口や郵送で提出しても、差し戻しがあれば、大きな業務負担となります。

電子申請であれば、入力項目に正しく記載されていなかったら、エラーが表示される場合もあり、ヒューマンエラーを減らすことが可能です。また、差し戻しをされても、ペーパーレスであるので、素早く修正・訂正し、再提出することができます。

5. 社会保険手続きを電子申請にするデメリット・注意点

社会保険手続きを電子申請にすることで、さまざまなメリットが得られますが、もちろんデメリットや注意点もあります。ここでは、社会保険手続きを電子申請にするデメリット・注意点について詳しく紹介します。

5-1. 電子申請できる環境を整備する必要がある

これまで窓口や郵送で社会保険の手続きをしていた場合、電子申請の手順を把握したり、デバイスやネットワークの利用環境を整備したりするなど、電子申請できる環境を整備する必要があります。新しいツールやシステムを導入する場合、コストもかかります。

しかし、電子申請の義務化対象の手続きが増えているように、今後は電子申請が当たり前になる時代が来ることも予想されます。今は義務化の対象ではないとしても、将来に備えて今のうちから電子申請できる環境を整備することが大切です。

5-2. セキュリティリスクがある

電子申請を採用する場合、インターネット環境を利用することになります。デバイスやネットワーク機器のセキュリティ対策をおこなっていない場合、不正アクセスにより、社外秘の情報が外部に漏れる可能性もあります。社会保険に関する手続きでは、従業員の個人情報を扱うことも多いです。電子申請を導入する際は、あらかじめリスク対策を検討したうえで、慎重に導入を進めましょう。

関連記事:36協定の本社一括について電子申請やメリット・デメリットを解説

6. 社会保険手続きを電子申請でする3つの方法

社会保険の電子申請は、以下の3つの方法から選択可能です。

- e-Govを利用して申請する

- 届書作成プログラムを利用して申請する

- 労務管理ソフトと届書作成プログラムを利用して申請する

それぞれ解説します。

6-1. e-Govを利用して申請する方法とその手順

e-Gov(イーガブ)とは、各省庁がインターネットによりサービスを提供する窓口で、「電子政府」ともよばれています。社会保険以外にも、主要な行政手続きを電子化できる点が特徴です。具体的な申請手順は以下のとおりです。

①e-GovアカウントまたはGビズIDを準備する

e-Govアカウントは「e-Gov電子申請」のトップページから作成できます。事前準備はメールアドレスのみですが、社会保険手続きの際は電子証明書の添付が必要となる点に注意しましょう。

なお、GビズID(gBizID)は印鑑証明書を添付して作成するため、申請の都度、電子証明書を添付する必要はありません。作成方法は後ほど解説します。

②届出書を作成する

e-Gov電子申請ログイン後に表示されるマイページから該当する申請書を検索し、必要事項を入力し作成します。

③提出

作成が終わったら、申請先を選択し「提出する」ボタンを押して申請します。e-Govアカウントでログインする場合は電子証明書の添付が求められます。

なお、e-GovではCSVファイル添付方式や、API利用方式での申請も可能です。そのため、労務管理ソフトを導入している企業にも有効な方法といえます。

6-2. 届書作成プログラムを利用して申請する方法

届書作成プログラムとは、日本年金機構が提供する社会保険の手続きに特化したソフトウェアです。無料でダウンロードできるため、主要な社会保険手続きのみ電子化したいときに有効な方法です。具体的な申請手順は以下のとおりです。

①gBizIDまたはマイナンバーカードを取得する

申請にはgBizIDまたはマイナンバーカードが必要です。gBizIDは、事前に「gBizID」のページより取得します。gBizIDを取得する際は、印鑑証明書や印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどが必要です。郵送による手続きの場合、時間がかかるケースもあるので、ある程度余裕をもって手続きをおこないましょう。詳しい手順は以下の通りです。

- 「gBizIDプライム作成」ボタンを押し、必要事項を入力して申請書を作成する

- 申請書を印刷し記名捺印後、印鑑証明書を同封しGビズID運用センターに送付する

- 1週間程度で申請書に記載したメールアドレス宛てに「承認のお知らせ」が届く

- メールに記載されたURLをクリックし、IDやワンタイムパスワードを入力する

- パスワードを変更し、gBizIDアカウントの取得完了

なお、郵送だけでなく、オンラインでも申請ができます。オンライン申請の場合、最短即日にgBizIDが発行されるのでスピーディーに手続きが進められます。

参考: GビズID ホーム|GビズID

②届書作成プログラムをダウンロードする

gBizIDの取得が終わったら、日本年金機構のホームページから「届書作成プログラム」をダウンロード・インストールします。

③届書を作成し申請する

「届書作成プログラム」を起動し「届書の作成」ボタンを押して、提出ファイル形式「電子申請用」を選択します。「届書の申請・申請状況の紹介」ボタンを押して「届書の申請」ボタンをクリックし、必要事項を入力します。画面が遷移しgBizIDの入力が求められるため、入力後、「申請完了」ボタンを押して申請します。

6-3. 労務管理ソフトと届書作成プログラムを利用して申請する方法

電子申請機能のある労務管理ソフトを利用している場合、日本年金機構が提供する「届書作成プログラム」と連携して申請することも可能です。なお、電子申請に対応した市販ソフトは、e-Govのサイトから確認できます。また、詳しい申請方法は、労務管理ソフトごとに異なるためマニュアルを確認しましょう。

6-4. 【事業所別】自社に向いている社会保険手続きの見極め方

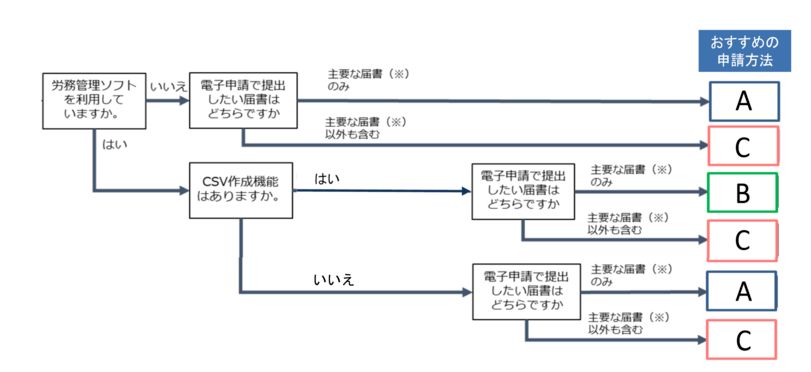

社会保険の電子申請には3つの方法があることを紹介しました。しかし、これから社会保険の電子申請に対応しようとする場合、自社にとってどの方法が最適か見極めが難しいかもしれません。

その場合は、以下のフローチャートを参考にしてみてください。

参照:日本年金機構:「電子申請・電子媒体申請(事業主・社会保険事務担当の方)」

フローチャートの結果により、最適な電子申請方法は異なります。

- Aに最適な電子申請方法:届書作成プログラムを利用する方法

- Bに最適な電子申請方法:労務管理ソフトと届書作成プログラムを利用する方法

- Cに最適な電子申請方法:e-Govを利用して申請する方法

なお、フローチャートにある「主要な届書」とは、資格取得届・資格喪失届・算定基礎届・賞与支払届・月額変更届・被扶養者異動届・第3号関係届などを指します。

7. 社会保険手続きの電子申請義務化に関してよくある質問

ここでは、社会保険手続きの電子申請義務化に関してよくある質問について紹介します。

7-1. 電子申請の対象要件を満たしている場合は必ず対応する必要がある?

社会保険手続きにおける電子申請の義務化対象要件を満たしている場合、原則として、電子申請で手続きをおこなう必要があります。電子申請で対応しない場合、申請・届出が無効となり、適切に受理されない可能性があります。

ただし、下記に該当する場合、対象要件を満たしていたとしても、電子申請ではない方法で社会保険の手続きができます。

- 電気通信回線の故障や災害などの理由により、電子申請が困難と認められる場合

- 労働保険関係手続(保険料申告関係)については、労働保険事務組合に労働保険事務が委託されている場合、単独有期事業を行う場合、年度途中に保険関係が成立した事業において、保険関係が成立した日から50日以内に申告書を提出する場合

7-2. 社会保険手続きの電子申請の方法で迷った場合はどうする?

先程も解説の通り、社会保険手続きにおける電子申請の方法は、大きく3通りあります。そのため、どのような方法を採用したらよいか迷われている人もいるかもしれません。そのような場合は、下記のように、手続き内容や導入しているソフトに応じて決めるのがおすすめです。

- 電子申請(届書作成プログラム):主要な手続き(資格取得届や資格喪失届など)のみで十分な場合

- 電子申請(e-Gov):主要な手続き以外もおこないたい場合

- 市販ソフトを活用した申請:CSV機能を搭載する労務管理ソフトを導入している場合

参考:電子申請・電子媒体申請(事業主・社会保険事務担当の方)|日本年金機構

8. 社会保険手続きは電子申請を活用して業務効率化させよう!

社会保険の事務手続きは、特定の法人で電子申請が義務化されたものの、該当しない法人でも活用できます。なお、現在では電子申請を活用できる届書が250種以上あるため、電子申請を活用すれば手間やコストの削減にもつながります。

特に、e-Govからの申請はCSVファイル添付方式や、API利用方式も選択できるため、給与管理システムや人事管理システムなどと連携すれば、事務処理の効率化にも役立ちます。社会保険の電子申請を機に、さまざまな業務の効率化を検討してみてはいかがでしょうか。