近年、働き方改革の一環として、残業を減らすことを目的に「ノー残業デー」を導入する企業が増えてきました。ノー残業デーを導入する際には、そのメリットとデメリットの両方を理解しておく必要があります。

本記事では、ノー残業デーとはどのような制度なのか、背景・目的やメリット・デメリットを踏まえてわかりやすく解説します。

関連記事:残業とは|残業の割増賃金の計算方法や残業規制による対策法も

残業時間の削減するにも、残業時間を管理するにも、まず残業時間を可視化することが大切です。 そもそも残業時間が各従業員でどれくらいあるのかが分からなければ、削減しなければならない残業時間数や、対象の従業員が誰かが分からないためです。

現在、残業時間を正確に把握できていないなら、勤怠管理システムを導入して残業時間を可視化することをおすすめします。 具体的な残業時間数が把握できるようになったことで、残業の多い従業員とそうでない従業員を比較して長時間労働の原因をつきとめ、残業時間を削減した事例もあります。

「システムで実際に効果があるのか知りたい」「システムではどう管理するのか知りたい」という方に向け、当サイトでは勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」を例に、システムでは残業管理をどのように行えるかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、ぜひダウンロードしてご確認ください。

目次

1. ノー残業デーとは?

ノー残業デーとは、企業が特定の日を残業しない日として設定し、従業員に対し定時で退社するよう指導する取り組みのことです。

ここでは、ノー残業デーが注目される背景や目的、ノー残業デーの現状と今後の展望、なぜノー残業デーは水曜日に設定されているのかを紹介します。

1-1. ノー残業デーが注目される背景や目的

高度経済成長期には、多くの人が夜遅くまで残業するのが一般的であり、その風潮が現在までずっと続いてきました。しかし、現代では長時間残業により、うつ病や過労死などが社会問題化し、残業を減らすことが企業にとって重要な課題となっています。

政府は労働基準法を改正し、36協定で定める時間外労働に上限を設定したり、月60時間超えの時間外労働の割増率を25%以上から50%以上に引き上げたりするなど、長時間労働を防ぐためにさまざまな取り組みをおこなっています。また、厚生労働省は、残業の削減に向けて、「ノー残業デー」「ノー残業ウィーク」を設けることを推進しています。

このような背景から、ノー残業デーを導入し、1週間のうち特定の日は残業せずに帰宅することを推奨する企業が増えてきました。

(4)「ノー残業デー」「ノー残業ウィーク」の導入・拡充

所定外労働時間の削減については、安易に所定外労働が行えないような仕組みをつくることも必要である。具体的には、一定の曜日あるいは一定の週を「ノー残業デー」あるいは「ノー残業ウィーク」として設定し、ポスターの掲示、社内報や労働組合の機関紙誌でのPR、さらには放送等による定時退社の奨励、人事担当者による巡視等の啓発活動を展開するなど、日常的な運動を繰り返すことが有効である。

残業時間の上限規制について、きちんと確認しておきたいという方に向けて、当サイトでは「【残業ルールBOOK】残業時間の管理ルールと効果的な管理方法を解説!」という無料ガイドブックを用意いたしました。残業にまつわる法律や、残業時間の集計を効率化する方法をわかりやすく解説しています。こちらから残業ルールBOOKダウンロードして残業時間の目安策定にご活用ください。

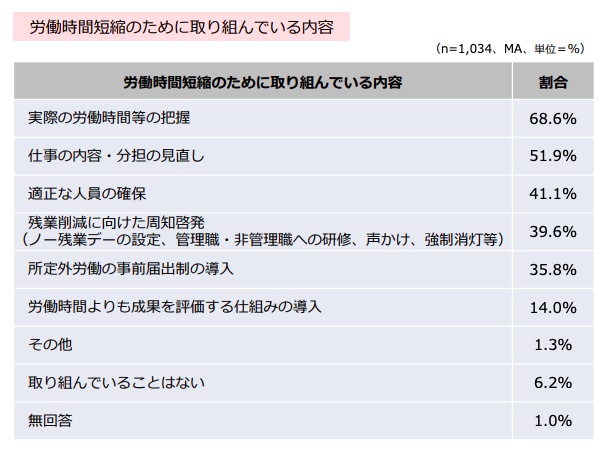

1-2. ノー残業デーの現状と展望

厚生労働省が令和6年に発表した調査結果によると、労働時間短縮のために取り組んでいる内容として「残業削減に向けた周知啓発をおこなっている」と回答した企業の割合は39.6%でした。周知啓発のなかには、ノー残業デーの設定、管理職・非管理職への研修、強制消灯などが含まれています。

そのほか、「実際の労働時間等の把握」が68.6%、「仕事の内容・分担の見直し」が51.9%という結果でした。政府の呼びかけにより、何らかの方法で労働時間短縮に取り組んでいる企業が増えてきています。働き方改革の影響を受け、今後もノー残業デーの導入などにより、長時間労働を削減するための取り組みは拡大していくでしょう。

関連記事:残業削減に向けた企業事例10社|残業を削減するメリットや対策方法も

1-3. なぜノー残業デーは水曜日に設定する?

ノー残業デーは水曜日に設定されることが多いです。しかし、ノー残業デーを設定する曜日は何曜日にしても問題ありません。それでは、なぜノー残業デーは水曜日に設定される習慣があるのでしょうか。

中央省庁が「ノー残業デー」を水曜日に導入したことや、週の真ん中で業務の区切りがつけやすいことなどが、ノー残業デーが水曜日に設定されている理由です。また、一般企業や官公庁、学校の多くは土日に休みを設けていることから、連休を作り出しリフレッシュできるよう、金曜日にノー残業デーを設定している事業者も少なくないようです。

このように、ノー残業デーは水曜日に設定されるケースが多いです。しかし、明確な決まりはないので、自社のニーズに合わせて最適な日を「定時退社日」としてノー残業デーに設定しましょう。

2. ノー残業デーが「おかしい」「意味ない」と言われる理由?

ノー残業デーは「おかしい」「意味ない」と言われることもあります。ここでは、その理由について詳しく紹介します。

2-1. 残業を前提としているため

残業とは、企業が定めた所定労働時間を超えて働くことです。「ノー残業デー」があるということは、残業することが前提となっています。そのため、労働者からは残業があっても仕方のない日として「残業デー」を設定すべきという声もあります。

しかし、長時間労働が常態化している場合、いきなり「残業してはいけない」とするのは難しいです。このような企業では、ノー残業デーの導入をきっかけとして、残業時間を削減していくことが推奨されます。

2-2. 業務量が少なくなるわけではないため

ノー残業デーを設定したからといって、業務量が変化するわけではないため、ノー残業デーが意味ないと言われることもあります。

しかし、自分の仕事は片付いているけれど、上司が帰らないことから残業している従業員もいるかもしれません。また、ノー残業デーを設定することで、仕事にメリハリがつくようになり、業務の効率化につながる可能性もあります。

このように、ノー残業デーの導入目的は企業によって異なります。目的を明確化せずに「ノー残業デー」を導入しても期待しているような効果は得られません。自社の課題を洗い出したうえで、それにあわせて適切にノー残業デーを導入することが大切です。

3. ノー残業デーのメリット(従業員)

ここでは、ノー残業デーの導入により、従業員が得られるメリットについて詳しく紹介します。

3-1. プライベートの充実

ノー残業デーを設定することで、その日は定時退社することができます。その時間を趣味や家族と過ごす時間に充てることで、プライベートを充実させることができます。

仕事から離れてリフレッシュすることで、モチベーションが向上することも期待できるでしょう。副業ができる会社であれば、副業をして収入を増やせるようになるかもしれません。

3-2. 心身の健康維持

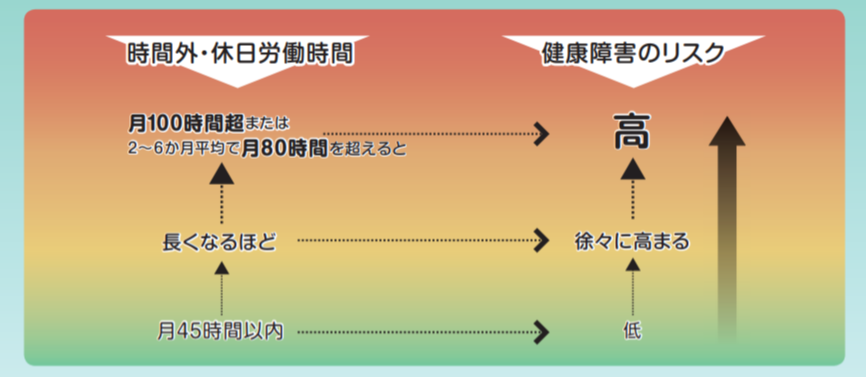

残業が増えれば、従業員の休息の時間が少なくなり、健康を害する従業員が出てくる恐れがあります。厚生労働省は、残業の時間数と脳や心臓などの疾患の発生率には相関があるとしています。

ノー残業デーの導入により通常より帰宅が早くなることは、従業員の疲労やストレスの緩和につながるでしょう。睡眠や食事を意識する余力が生まれることで、心身の健康を維持できる可能性が高まります。

3-3. 業務の効率化

就業時間内に仕事が終わらなくても問題ないと考えたり、そもそも残業時間があることを見越してペース配分をしたりしている従業員もいるかもしれません。しかし、ノー残業デーを設けると、就業時間内に割り当てられた仕事を終えなければならないため、業務を効率よくおこなわざるを得ません。

業務の効率化が実現されれば、ノー残業デー以外の日も早く仕事を終わらせたり、より多くの仕事をこなせたりすることができます。

3-4. スキルアップの時間の確保

スキルアップの時間を確保できることも、ノー残業デーを導入するメリットの一つです。仕事以外の時間を確保することで、従業員は新しい知識や資格の取得を目指せるでしょう。従業員がスキルアップすれば、より職場で活躍してくれることも期待できます。

4. ノー残業デーのメリット(企業)

ここでは、ノー残業デーの導入により、企業が得られるメリットについて詳しく紹介します。

4-1. コストの削減

ノー残業デーを導入すれば、すべての従業員が定時に帰宅することになるので、残業代が発生しません。また、従業員が残業をしない分、オフィスの光熱費も削減できます。このように、ノー残業デーの導入は、人件費や光熱費といったコスト削減につながります。

4-2. 生産性の向上

ノー残業デーの導入により、従業員のモチベーションが高まり、業務の効率化が期待できます。業務効率化のアイデアが生まれれば、ノー残業デー以外の日も仕事がスムーズに進むようになるでしょう。

結果として、会社全体としての生産性が向上し、業績アップを実現することができます。

4-3. 優秀な人材の確保

ノー残業デーにより、ワークライフバランスが実現され、従業員のエンゲージメントを高めることができます。そのため、離職率の低下や定着率の上昇にもつながるでしょう。働きやすい会社として世間に認知されれば、応募者の増加により、優秀な人材を確保できる可能性が高まります。

5. ノー残業デーのデメリット(従業員)

ここでは、ノー残業デーの導入により、従業員が受ける可能性のあるデメリットについて詳しく紹介します。

5-1. 他の日にしわ寄せがいく

ノー残業デーが形だけ導入されている企業の場合、従業員は業務を効率よく終わらせるのでなく、翌日以降に持ち越そうとします。ノー残業デーの翌日は持ち越した分の仕事をこなさなければならないので、より多くの残業をしなければなりません。週や月のトータルでみると、残業時間は変わらない可能性があります。

まずはノー残業デーを導入する意味や目的を、社員一人ひとりに周知しましょう。そのうえで、どのようにすれば残業せずに仕事を回していけるのか、社内全体で認識を統一することが重要です。

5-2. 収入面で不満が生まれる

ノー残業デーの導入により、企業にとっては残業が減り人件費を削減することができます。一方、従業員にとっては、残業代の減少により、収入が減る可能性があります。ノー残業デーの導入に合わせて、コスト削減や生産性向上といった成果を出した従業員に対しては手当を支給したり、給与を上げたりするなど、評価方法を見直すことも大切です。

6. ノー残業デーのデメリット(企業)

ここでは、ノー残業デーの導入により、企業が受ける可能性のあるデメリットについて詳しく紹介します。

6-1. 顧客対応が遅れる

ノー残業デーを導入することで、すべての従業員が定時退社することになります。ノー残業デーの終業後に顧客から問い合わせなどがあると、対応に不備が出る恐れがあります。このようなデメリットを解消するため、ノー残業デーを交代制によって導入するのも一つの手です。

6-2. 社内業務に滞りが生まれる

顧客対応などの観点から、部署やチームごとにノー残業デーの実施日を分けているケースもあります。部署ごとにノー残業デーを実施している場合、部署間の連携が乱れる恐れがあります。社内業務が滞らないよう、緊急の対応者を週替わりで設けたり、部署ごとの連携ツールを設けておいたりすることも大切です。

6-3. 職種によっては残業を減らしにくい

職種や業種によっては、どうしても残業を減らしにくいこともあるでしょう。たとえば、常時クライアントからの要望に応える必要がある場合や、スケジュールが短いプロジェクトに参加している場合などは、ノー残業デーを導入することが難しいかもしれません。

ノー残業デーの導入が適していないときは、休暇制度を充実させる、人員を補充して交代で休めるようにするなど、別の方法で長時間労働を是正することも大切です。

7. ノー残業デーを形骸化しないための取り組み

ノー残業デーを設けたとしても、従業員に制度が浸透しなければ形骸化してしまいます。制度を浸透させるためには企業側が努力して取り組むことが重要です。ここでは、ノー残業デーを形骸化しないための取り組みについて詳しく紹介します。

7-1. 呼びかけを徹底する

ノー残業デーを浸透させるためには、徹底的な呼びかけが欠かせません。そもそも残業するのが良いことだと思っている従業員もいるため、ノー残業デーには残業をしないこと、定時に帰宅することを定期的に思い起こさせましょう。ノー残業デーの前日や当日には、メールやチャットなどを用いて呼びかけをおこなうことが大切です。

7-2. 「ノー残業デー」ポスターを活用する

ノー残業デーの呼びかけには、ポスターを活用するのもおすすめです。インターネット上には、ポスターのテンプレートが数多くあります。

自社のニーズに合わせてポスターをカスタマイズすると、より効果が得られやすくなるかもしれません。

7-3. 経営陣から働きかける

上司や管理職の仕事が終わっていないから、自分の業務が終了しても帰りにくいという雰囲気がある会社もあるかもしれません。このような場合、会社の雰囲気を変えるためにも、経営陣から積極的にノー残業デーに取り組むことが大切です。

7-4. 強制的に業務を終わらせる仕組みを作る

ノー残業デーが浸透しない場合には、強制的に仕事を終わらせる仕組みを作ることも役立ちます。たとえば、定時になると強制的に消灯する、パソコンを強制的にシャットダウンするなどの方法が考えられます。パソコンをシャットダウンさせれば、仕事を継続するのは難しくなるので効果的です。

7-5. 残業しないことを評価に含める

残業しないことを人事評価に含めることも効果的な方法の一つです。残業時間が少ないことは、業務を効率よく進めている、効果的に仕事を割り振っている証拠です。評価項目を見直し、給与・賞与に反映されることを従業員に周知すれば、ノー残業デーをより推進させることができます。

7-6. 交代制にする

ノー残業デーを会社全体で統一するのが難しい場合は、交代制にするとよいでしょう。たとえば、全社的に実施するとクライアントの依頼に対応できない場合などは、交代制がおすすめです。

グループ1の従業員は水曜日、グループ2の従業員は木曜日をノー残業デーとするなど、業務に支障がない形で実施するようにしましょう。

8. ノー残業デーを成功させるコツ

ノー残業デーを成功させるために、以下のようなポイントを意識しましょう。

8-1. 社外への連絡を徹底する

ノー残業デーを導入するときは、従業員だけでなく、クライアントや下請企業などにも連絡しておくことが重要です。仕事の都合上、時間外に連絡や依頼が入ることもよくあります。

ノー残業デーがあることを知らないと、急に連絡が取れなくなったことに不満を感じる担当者もいるかもしれません。メールなどで社外へも周知しておけば、従業員も気にせず帰れるようになり、ノー残業デーが浸透しやすくなります。

8-2. 柔軟な制度設計にする

ノー残業デーを導入したからといって、強制しすぎると業務に支障が出る可能性もあります。たとえば、繁忙期や給与の締日前などは、ノー残業デーであっても、業務量の観点から残業せざるを得ないかもしれません。

無理に残業を禁止すると、他の日へのしわ寄せが大きくなったり、重要な業務が終わらなくなったりすることもあります。繁忙期や月末は避けるなど、柔軟な制度設計にしたほうが浸透しやすいでしょう。

8-3. 福利厚生を充実させる

福利厚生を充実させることも、ノー残業デーを成功させるポイントの一つです。たとえば資格手当を導入すれば、資格取得に向けて勉強するために、ノー残業デーを有効活用しようとする従業員が増えるでしょう。

ノー残業デーを利用してスキルアップを図る従業員が増えれば、仕事上の成果も出やすくなり、会社の発展にもつながります。

9. ノー残業デーは企業と従業員双方にメリットがある取り組み

今回は、ノー残業デーのメリット・デメリットや成功させるためのポイントなどを解説しました。ノー残業デーは従業員にも企業にもメリットがあります。ただし、導入方法を間違えると制度が形骸化したり、他の日へのしわ寄せが大きくなったりしてしまいます。また、クライアントに迷惑がかかるケースもあるため注意しなければなりません。

制度を導入する目的を明確にして、自社に合ったノー残業デーの導入方法を採用することが大切です。従業員がより前向きに仕事に取り組み、効率よく仕事を終わらせるよう、ノー残業デーの呼びかけを徹底し、うまく機能するように努力しましょう。

関連記事:残業禁止は計画的に|むやみな残業削減が招く新たな弊害とは?

残業時間の削減するにも、残業時間を管理するにも、まず残業時間を可視化することが大切です。 そもそも残業時間が各従業員でどれくらいあるのかが分からなければ、削減しなければならない残業時間数や、対象の従業員が誰かが分からないためです。

現在、残業時間を正確に把握できていないなら、勤怠管理システムを導入して残業時間を可視化することをおすすめします。 具体的な残業時間数が把握できるようになったことで、残業の多い従業員とそうでない従業員を比較して長時間労働の原因をつきとめ、残業時間を削減した事例もあります。

「システムで実際に効果があるのか知りたい」「システムではどう管理するのか知りたい」という方に向け、当サイトでは勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」を例に、システムでは残業管理をどのように行えるかをまとめた資料を無料で配布しておりますので、ぜひダウンロードしてご確認ください。