会社勤めをしている方は、引越しなどによって住所が変更になった場合に所定の手続きを行わなければなりません。

手続きのなかには自身で行う必要があるものもあれば、会社が行ってくれるものもあり、必要となる書類も各手続きで異なります。

住所が変更になった際に提出が必要になる書類のひとつに、「被保険者住所変更届」と呼ばれるものがあります。

本記事では、被保険者住所変更届とはどのような書類か、被保険者住所変更届が必要なケース、被保険者住所変更届の手続き方法について説明します。

関連記事:社会保険とは?代表的な4つの保険と今さら聞けない基礎知識

社会保険料の支払いは従業員の給与から控除するため、従業員が入退社した際の社会保険の手続きはミスなく対応しなければなりませんが、対象者や申請期限、必要書類など大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「社会保険の手続きに関していつでも確認できるガイドブックが欲しい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

1. 被保険者住所変更届とは?

被保険者住所変更届がどのような書類かを把握するためには、いわゆる「被保険者」は大きく3つに分類されることを、把握しておく必要があります。

被保険者は、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」に分類され、それぞれ以下のような人が該当します。

- 第1号被保険者:国民年金に加入する20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族・学生・無職の人など

- 第2号被保険者:国民年金に加入する会社員・公務員など

- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者で、年収が130万円未満の人

被保険者住所変更届はその名のとおり、「被保険者」の「住所」が「変更」される際に提出すべき書類ですが、第1号被保険者から第3号被保険者まですべての被保険者に当てはまるわけではありません。

第1号被保険者が住所変更の手続きをする際は、「年金手帳」「本人確認書類」「印鑑」の3つの書類を持って、自治体の窓口で手続きをする必要があります。

第2号被保険者は自分で住所変更の手続きを行う必要はなく、勤務先が代わりに手続きを行ってくれます。

その際に提出が必要になるのが、「被保険者住所変更届」なのです。

第3号被保険者は第2号被保険者に扶養されている配偶者なので、第2号被保険者が会社に「被保険者住所変更届」を提出するだけで、第3号被保険者の手続きも同時に完了します。

そのため、国民年金に加入する会社員や公務員(より端的に言えば厚生年金に加入している方)のみ、被保険者住所変更届が必要だと覚えておけば問題ありません。

2. 被保険者住所変更届が必要なケース

上述したように、被保険者住所変更届は第2号被保険者が引越しなどによって住所が変わる際に、提出しなければならない書類です。

ただし、第2号被保険者の方であっても被保険者住所変更届の提出が必要ないケースがあります。

それは、「マイナンバーと基礎年金番号が紐づいている場合」です。

日本年金機構では、マイナンバーと基礎年金番号の紐付けを進めているため、紐付けが済んでいる方も多いと思われます。

このケースでは、マイナンバーの情報によって住所変更の事実を把握できるため、被保険者住所変更届の提出は必要ありません。

ただし、マイナンバーと基礎年金番号の紐付けは必ずしもすべての方に対して実施されているとは限らないので、なかには紐付けが済んでいない方もおられます。

この場合は、従来通り被保険者住所変更届を提出しなければなりません。

それ以外にも、以下のような条件に当てはまる場合には被保険者住所変更届の提出が必要です。

- 被保険者の方で、健康保険のみに加入している方

- 海外居住者の方、または短期在留外国人の方

- 住民票に登録されている住所以外の住所で登録する方

3. 被保険者住所変更届の手続き方法

被保険者住所変更届を提出する際には、以下のような手続きが必要です。

- 被保険者住所変更届を入手する

- 被保険者住所変更届に必要事項を記入する

- 被保険者住所変更届を提出する

それぞれについて、説明します。

3-1. 被保険者住所変更届を入手する

被保険者住所変更届の書式は、日本年金機構のホームページでダウンロードすることができます。

被保険者住所変更届は3枚綴りとなっており、1枚目~3枚目の構成は以下のとおりです。

- 1枚目:健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届

- 2枚目:国民年金第3号被保険者住所変更届

- 3枚目:記入見本

3枚目は記入見本なので提出の必要はなく、被保険者本人のみ住所変更を申請する場合は1枚目のみ、被扶養家族の住所変更も必要な場合は2枚目も一緒に提出します。

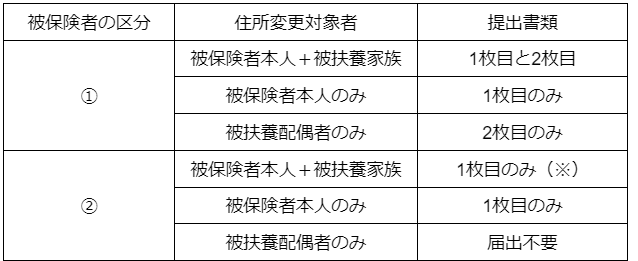

また、被保険者の区分は「協会けんぽの健康保険+厚生年金保険加入の場合(①)」と「協会けんぽの健康保険のみ加入の場合(②)」に分けられます。

それぞれの場合における提出書類の違いは、以下のとおりです。

(※)被扶養配偶者の住所変更欄は記入不要

3-2. 被保険者住所変更届に必要事項を記入する

被保険者住所変更届に、個人番号や生年月日などの必要事項を記入します。

記入見本などを確認しながら、間違いのないように記入していきましょう。

3-3. 被保険者住所変更届を提出する

被保険者住所変更届の提出先は、事業所の所在地を管轄する年金事務所(事務センター)です。

提出方法は窓口への持参、郵送、電子申請から選択することが可能です。

なお、被保険者住所変更届と一緒に「国民年金第3号被保険者住所変更届」を提出する場合がありますが、国民年金第3号被保険者住所変更届は電子申請に対応していない点には注意が必要です。

4. 被保険者住所変更届は第2号被保険者の住所が変更になった際に提出が必要

被保険者住所変更届はその名のとおり、「被保険者」の「住所」が「変更」される際に提出すべき書類です。

被保険者自身が提出するのではなく勤務先が手続きを行いますが、その際に必要になります。

マイナンバーと基礎年金番号の紐付けが完了している場合は提出の必要がないなど、提出すべきかどうかはケースバイケースなので、状況に応じて判断しましょう。