働き方改革によるペーパレス化の流れや、リモートワークの高まりによる新たな働き方の浸透により、外部との契約や社内決済で利用する「印鑑(ハンコ)」を電子化する流れが急速に早まっています。

「押印のためだけに書類をわざわざ印刷する」「ハンコを押すためだけに出社する」といった手間を省くことができるため、人事担当者の方の中にも作成や導入を検討されている方がいらっしゃるのではないでしょうか。

本記事では、電子印鑑・電子署名といったものの違いやそれぞれの法的な効力について、および電子印鑑が抱える安全性のリスクやおすすめの電子契約サービスについてまとめました。

検討する際の参考にしていただければと思います。

「【1分でわかる】電子契約とは?」を無料配布中!

電子契約は締結フローから管理まで、非常に便利な点が多いですが、セキュリティに関して懸念されている方が多いのが現状です。 当サイトでは、セキュリティに関して心配されている方や、電子契約の導入を検討されている方に向けて「【1分でわかる】電子契約とは?」を無料で配布しております。

本資料では、電子契約と書面契約の違いから、セキュリティをはじめとした導入メリットなどについて詳しく説明しています。 「まずは電子契約がどのようなものか知りたい」という方におすすめですので、ぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。

目次

1.電子印鑑とは

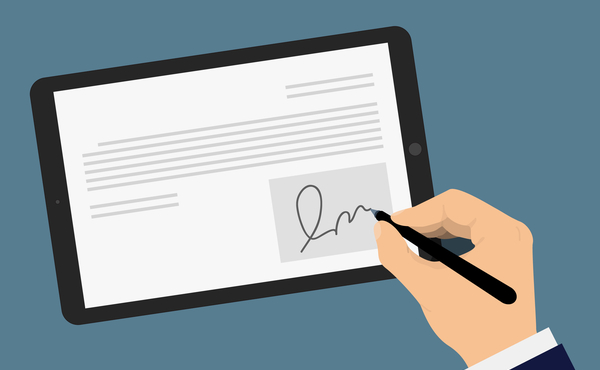

電子印鑑とは、インターネット上で使用できる印鑑のことです。この電子印鑑により、PDF化した書類や契約書に印影を押印することができるようになり、契約業務をインターネット上で完結させることを実現しました。

インターネットで契約締結できることから、実物の印鑑を使用して押印する必要が無くなり、紛失や破損も防ぐことが可能になりました。

2.電子印鑑のメリット

ここでは、電子印鑑のメリットについて解説します。

2-1.仕事の効率が上がる

電子印鑑を利用することで、書類の作成時間を大幅に削減することが可能になります。

紙の書類だと印刷代や郵送コストがかかりますが、電子印鑑だとそのようなコストや手間がかかりません。

書類作成業務を効率化させたい企業は、電子印鑑を登録することをおすすめします。

2-2.インクや紙を節約できる

近年、各企業でペーパーレスに対する取り組みが注目されています。

電子印鑑を登録することで、無駄な資源や費用を削減するだけでなく、環境対策にも取り組んでいる会社だと世間から注目を集めることができます。

2-3.誰でも簡単に作成できる

電子印鑑は、登録のハードルが低いうえに誰でも簡単に作成・使用することができます。

具体的な電子印鑑の作成方法として、WordやExcelなどのツールを使用して自作したり、無料・有料の電子印鑑サービスを利用したりなど、方法はさまざまです。

3.電子印鑑のデメリット

電子印鑑は、印刷代や契約書を送る封筒代・送料などのコストを削減できたり、データ管理や契約工程の省略による契約業務の効率化ができたりと、さまざまなメリットがあります。

しかし、電子印鑑を利用するうえでは、電子印鑑ならではのリスクについても考慮しておくことが大事になるため、確認しておきましょう。

3-1.契約書内容を改ざんされる可能性がある

これまでの書面契約では原本を保管することで文書の信頼性を担保していましたが、電子ファイルで契約をおこなう電子契約では、文書のコピーや改ざんが簡単にできてしまいます。

現在では、たとえPDFファイルであっても編集できてしまうソフトウェアがあるため、契約後に文書の改ざんがされないように、セキュリティ対策には細心の注意を払わなければなりません。

3-2.本人が捺印したかどうかが証明できない

また、書面契約では、実印(銀行や役所に届けてている印鑑)を押印することで、本人確認における信頼性が担保されていました。

しかし、電子署名では実印を押印することができないため、「契約が本当にその人がおこなったものなのか」といった点に注意を払う必要もあります。

このように、電子印鑑の利便性は非常に優れていますが、その分セキュリティに関するリスクが潜んでいます。また、本人捺印が証明できないなどの理由で、電子印鑑の種類によっては法的拘束力が弱まることもあります。

このようなリスクを防ぐためには、電子署名の利用がおすすめです。電子署名には暗号が付与されていたり、本人確認機能やタイムスタンプ機能が搭載されていたりするため、書面の法的効力が担保でき、書面の内容を改ざんされるリスクが少なくなります。

本サイトでは、電子署名を利用した電子契約の概要やメリット、セキュリティについて解説している「【1分でわかる】電子契約とは?」を無料で配布しています。 電子印鑑のセキュリティに不安をお持ちの方は、こちらからダウンロードしてご覧ください。

4.電子印鑑の作成方法

ここでは、電子印鑑の作成方法を3つ紹介します。

電子印鑑の作り方を知っておくことで、自社にあった電子印鑑を利用することが可能になります。

4-1.自社でWordやExcelを利用して作成する

日常業務で使用している印鑑を紙に捺印し、スキャナで読み込んで画像にします。

作成した画像をWordやExcelに貼り付けることで、電子印鑑として利用することができます。

4-2.無料ツールを利用して作成する

字体を選択して印影を作成することができる無料のツールがあります。

また、最近ではスキャナで読み込んだ印影を、より実際の印影に近づけることのできる無料ツールが出てきています。

4-3.有料ツールを利用して作成する

有料ツールの電子印鑑の場合、電子印鑑にナンバーを付けることができます。

例えば、各電子印鑑にナンバーを付けておくと、同じ苗字の従業員がいたとしても、誰の捺印なのかを判別することが可能になります。

このように、有料の電子印鑑を利用することで、本人の同意であることを証明することができます。また、第三者の手によって電子

鑑が不正使用されてしまうリスクを減らすことができます。

電子印鑑を活用したいけどセキュリティ面に懸念点を抱いている企業は、有料ツールの利用をおすすめします。

5.「実印(書面契約)」と「電子印鑑・電子署名(電子契約)」の法的な違い

そもそも、書面で契約をおこなう場合に使用する「実印」と、電子契約で使用する「電子印鑑・電子署名」に、法的な違いはあるのかについて説明します。

5-1.「電子署名」の法的な根拠

印鑑の押印は「契約意思の証明」であり、企業の決裁者が契約の合意をおこなったことを示すためにあります。

しかし、電子契約では実際の書面上に押印をすることができないため、実印の代わりとして、「電子印鑑」や「電子署名」を活用することになります。

電子署名に関する法的な基盤である法律は、2001年4月から施行されている「電子署名法(正式名称:電子署名及び認証業務に関する法律)」です。

電子署名法により、電子署名は法的に手書きの署名や押印と同等の権利を持つようになりました。

「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(電子署名法 第2条)

つまり、「電子署名」とは、電子上でおこなわれた契約において契約者本人が契約書ファイルの作成に関わっており、また、文書の改ざんがおこなわれていないことを示すためのものということになります。

5-2.「電子印鑑のみ」では、法的な効力が弱い!

以上のようなことから、電子署名法上では「実印」と「電子署名」が法的に同等の効力があるとされているものの、電子印鑑のみでは法的な効力が弱くなってしまうという点に注意が必要です。

電子印鑑は印影を簡単にコピーすることができてしまうため、法的には「恐らく本人が捺印した」という判断にしかなりません。

| 実印 | 電子印鑑 | 電子署名 | |

| 法的効力 |

有り 役所(銀行)に届け出ている印鑑であり、本人が捺印したものとしての証拠となる。 |

無し 文書の偽造や改ざんはないと判断できるものの、本人が押したことの確認が取りづらい。 |

有り 電子証明書とタイムスタンプの付与により、本人証明や文書改ざんの確認までできる。 |

また、電子印鑑を他者に悪用されてしまうことも考えられるため、変更履歴が残るようにしたり、暗号化されている電子署名を利用することが必要となります。

電子印鑑を利用する場合は、公的機関からの証明である電子証明書を発行したり、改ざん防止としてタイムスタンプを付与したりするようにしましょう。

これらをおこなうことで、実印と同様の法的な効力を持つ「契約意思の証明」となるのです。

6.電子印鑑(電子契約サービス)の導入事例

ここでは、電子印鑑(電子契約サービス)の導入事例を紹介します。

電子印鑑の導入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。

6-1.サービス業の導入事例

こちらの会社では、電子契約サービスを導入するまで、契約書の契約期間や更新時期の管理が煩雑になってしまっていました。

また、短期アルバイトの入社処理や契約書管理にとても手間がかかっていました。

そこで電子契約サービスを導入したことで、契約書の格納・保管のフローが整い、多くの契約書の電子化を実現することができました。

参考:「ジンジャーサインは1人月分以上の価値がある」150人分の雇用契約書類の工数を削減|ジンジャーサイン

6-2.買取・販売業の導入事例

こちらの会社では取引先との法人契約が増加してきたため、契約業務の効率化や費用面について課題を感じていました。

そこで電子契約サービスを導入したことで、印紙税の削減に加えて、郵送作業の手間が省け、担当者の負担を大きく軽減させることができました。

参考:売買契約書の印紙税年間約30万円を削減!ジンジャー他サービスとの連携で登録工数がかからず導入初月から電子契約を実現|ジンジャーサイン

7.【おすすめ6選】安全な電子契約を実現する電子契約サービス

それでは、最後におすすめの電子契約サービスをご紹介いたします。比較検討する際の参考にしていただければと思います。

CLOUD STAMP(クラウドスタンプ) 「迷ったらこれ!」電子契約サービスの決定版

<特徴>

- 数分で契約に関わる作業が完了し、取引先とのコミュニケーションがスムーズに(リアルタイムでのタスクの把握も可能)

- 人件費、印刷費、印紙税などのコストも大幅に削減

- クラウド上でデータを管理するとともに、「タイムスタンプ」の付与で改ざんも防止

<料金>

- ライトプラン:詳細は、都度お問合せ

- ベーシックプラン:詳細は、都度お問合せ

E-STAMP 契約関連業務を1つのパッケージで電子化

<特徴>

- メール認証、電子署名のどちらの署名方法にも対応している

- 過去の紙の契約書や、免許証や許可証といった本人確認書類も一元管理が可能

- 導入前の充実したサポート体制により、利用開始時の負担を軽減

<料金>

詳細は、都度お問い合わせ。

GMOサイン 社内外問わず、契約書類で印鑑の電子化を実現

<特徴>

- メール認証による電子署名、法的効力を重視した⾝元確認済み ⾼度電⼦署名を、企業側のニーズに合わせて選ぶことができる

- 契約情報の管理や検索がしやすく、オプションで既存の業務システムと連携することもできる

- ITインフラ事業者20年の実績をもとにした万全のセキュリティ

<料金>

- 契約印&実印プラン(立会人型&当事者型):月額8,800円 ・契約印タイプ(立会人型)の場合、1件送信ごとに費用が100円ずつかかる。 ・実印タイプ(当事者型)の場合、1件送信ごとに費用が300円かかる。

CLOUD SIGN(クラウドサイン) 国内シェアNo.1の電子契約サービス

<特徴>

- 弁護士監修のもとサービスを運営しているため、法的にも安心して利用できる

- 金融機関や法律事務所など、幅広い業界で導入が進んでいる

- お試しプランなどがあり、導入におけるハードルが比較的低い

<料金>

- お試しFreeプラン:無料

- Standard:月額10,000円~

- Standard plus:月額20,000円~

- Business:月額100,000円~

※1件送信ごとに、費用が200円ずつ掛かる。

DocuSign(ドキュサイン) 多言語対応でグローバルに利用可能

<特徴>

- 世界180カ国以上、44言語で署名でき、世界中の50万社以上の企業に採用されている

- モバイルアプリ(iOSやAndroid)に対応し、いつでもどこでも署名・捺印ができる(オフラインでも利用可能)

- 350以上の既存システムと連携(接続)可能

<料金>

- Personal(個人向け):月額10ドル

- Standard(企業向け):月額25ドル(年間300ドル)

- Business Pro(企業向け):月額40ドル(年間480ドル)

freeeサイン 電子契約サービスを低価格で利用できる

<特徴>

- Googleドキュメントで契約書のテンプレートやドラフトの編集が可能

- フォルダ権限設定により、閲覧できる人を制限することができる

- 月額費用のみで、契約書送信に費用が発生しない

<料金>

- 無料プラン:無料

- スターター:月額980円

- Light:月額4,980円

- Light +:月額19,800円

- Pro:詳細は、都度お問合せ

8.電子印鑑の作成は有料サービスを利用して、安全に契約業務をおこなおう

いかがでしたでしょうか。

無料で作成することもできる電子印鑑ですが、ビジネスの契約では文書の改ざんのリスクを考慮して電子証明書やタイムスタンプを発行するようにしましょう。

また、これらを簡単におこなうことができる電子契約サービスを活用することをおすすめします。自社に合う電子契約サービスを活用して、働き方改革を進めてください。

「【1分でわかる】電子契約とは?」を無料配布中!

電子契約は締結フローから管理まで、非常に便利な点が多いですが、セキュリティに関して懸念されている方が多いのが現状です。 当サイトでは、セキュリティに関して心配されている方や、電子契約の導入を検討されている方に向けて「【1分でわかる】電子契約とは?」を無料で配布しております。

本資料では、電子契約と書面契約の違いから、セキュリティをはじめとした導入メリットなどについて詳しく説明しています。 「まずは電子契約がどのようなものか知りたい」という方におすすめですので、ぜひこちらからダウンロードしてご覧ください。