メンバーの1人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮できるチームを組まなければ、ビジネスにおいて成果を残すことはできません。

チームのあり方も年々変化しており、1人のリーダーが一方的にメンバーに指示することで、最大限のパフォーマンスを発揮できるというチームは減ってきているでしょう。

このような状況のなか、メンバーがより良いパフォーマンスを発揮できるチーム構築に役立つのが「チームビルディング」です。

本記事では、「チームビルディング」について、基礎知識から具体的な実施事例まで、網羅的に紹介します。

目次

1. チームビルディングとは?

チームビルディングとは、個々人のスキルや能力・経験を最大限に発揮し、目標達成できるチームを作り上げていくための取り組みです。

チームを作り上げるためのワークショップやプログラム、今あるチームをより良いチームにするための研修や日常業務でのコミュニケーションといった具体的な方法も含めて、チームビルディングと呼ぶこともあります。

1-1 チームビルディングの対象者

チームビルディングの対象となるのは、すべてのメンバーです。会社でいうと、新入社員や中堅社員はもちろん、管理職やリーダーなども対象となります。

新入社員や若手社員は、社内の人間関係や他のメンバーのことをよく知らない状態であるため、コミュニケーションを重視したチームビルディングが重要です。チームビルディングを実施することで、お互いを理解しつつ目標を共有でき、会社への帰属意識が高まるでしょう。

中堅社員や管理職を対象とする場合は、主にマネジメントやリーダーシップを意識したチームビルディングをおこないます。課題を把握して解決に導くなど、より難易度の高い内容にすることで、リーダーシップの獲得や組織力の強化につながるでしょう。

1-2 チームビルディングとチームワークの違い

チームビルディングとチームワークは似たような言葉ですが、少し意味が異なります。

チームワークとは、メンバー間でそれぞれの欠点を補い合いながら、目標を達成することです。すでに目標や進むべき方向がある程度見えており、短期的に課題を解決できそうな場合にチームワークが発揮されるでしょう。

一方のチームビルディングとは、メンバーそれぞれのスキルを掛け合わせ、大きな目標を達成できるような組織を構築することです。難易度の高い課題に対しても長期的に取り組めるよう、メンバーが能力を発揮しやすい協力体制を整えることがチームビルディングといえるでしょう。

2. チームビルディングの目的

チームビルディングの目的は、1人では達成できないような目標を、チームで取り組むことで目標達成を実現することにあります。

メンバー1人ひとりのスキルや能力・経験を最大限発揮できなければ、大きな目標は達成できないでしょう。

ここでは、チームが上手く機能しない原因をチームビルディングによってどのように解決できるのか、チームビルディングをおこなうことで期待される効果を紹介します。

2-1 コミュニケーションの活性化、適切な人的配置

チームが機能していない原因の1つに「コミュニケーションがおこなわれていない」ということがありますが、そこに対しチームビルディングは有効です。

詳しくは後ほど紹介しますが、「ペーパータワー」や「マシュマロ・チャレンジ」といったワークは、特定の知識を必要とせず誰でも簡単に自分の意見を発信することができます。

また、チームビルディングをおこなうことで、コミュニケーションが活性化するだけでなく、メンバーの価値観や考え方を理解することができます。

メンバーの価値観や考え方、得意な分野などを事前に理解しておくことで、リーダーは最適な人員配置や役割分担を実現することが可能になるでしょう。

2-2 マインドセットの形成

チームビルディングの目的は、1人では達成できないような目標を、チームで取り組むことで目標達成を実現することにあります。

そのため、メンバーがこのチームで目標を達成したい、という想いを抱くことが必要です。

脱出ゲームなどのアクティビティを実施し、チームの関係性を構築することで、チームとしての一体感が増し、メンバーは「このチームで目標達成をしたい」というマインドセットを形成できるでしょう。

2-3 チームビジョンの浸透

内定者や新入社員、新プロジェクトのキックオフなどに「チームビルディング」を導入する企業が増えています。

この期間にチームビルディングおこなうことで、来期の目標や新プロジェクトの目標達成に向けて、チームのビジョンを共有し、チームの一体感を醸成することができます。

3. チームビルディングをおこなう3つのメリット

チームビルディングを実施することには、以下のようなメリットがあります。

3-1 メンバーのモチベーションが向上する

メンバーのモチベーションアップを期待できることは、チームビルディングの大きなメリットです。チームビルディングを通してメンバーそれぞれの役割を明確にしておけば、チームや仕事に対して貢献したい気持ちが生まれます。

自分のスキルが評価され、求められていることがわかれば、積極性や主体性が高まり、モチベーションが向上するでしょう。

3-2 新しい発想が生まれやすい

チームビルディングに取り組むことで、今までになかったアイデアや発想、考え方が生まれやすい環境を構築することができます。協力体制が強化されると、メンバー同士でアイデアを出し合ったり、刺激し合ったりすることで、一人では思いつかなかったような新しい発想が生まれることも多いでしょう。

批判ばかりのチームでは発言が減ってしまいますが、お互いの意見を認めながら高め合える雰囲気をつくっておけば、業務改善や利益アップにつながるようなアイデアが増えていきます。

3-3 社会の変化に対応しやすい

社会の変化に対応しやすくなることもチームビルディングのメリットです。社会や市場の激しい変化に対して、企業は素早く対応していかなければなりません。ただ、メンバーの意識が統一されていないと、変化にうまく対応できず、ライバル企業に遅れをとってしまうこともあるでしょう。

社会の変化に対応していくためには、チームビルディングを通して目的意識を統一しておくことや、メンバー同士の協力体制を整えておくことが重要です。

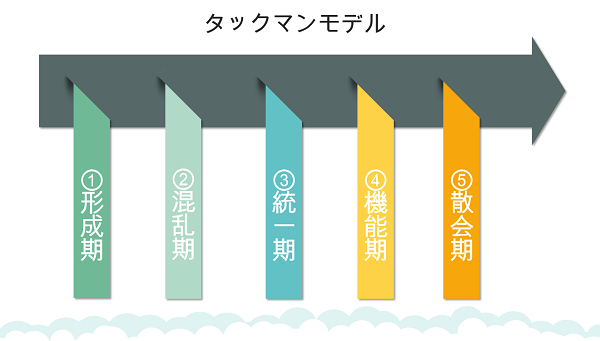

4. チームビルディングにおける5段階プロセス(タックマンモデル)

目的の明確化の次に重要なのは、目的達成のためにチームを運用する方法です。

ここでは、チームビルディングを効果的におこなうために、チームの現状や今後のプロセスが認識でき、チームをより機能させるにはこれから何をすべきかを把握することができる「タックマンモデル」を紹介します。

「タックマンモデル」とは、チームビルディングにおけるチームの状態を5段階に分類し、チームを次の段階に移行するためには、どのようなチームビルディングが求められるのかを明確にしたモデルです。

4-1 形成期

形成期はチームが作られ始めたばかりの段階を表します。

この段階は、メンバー同士の理解が不十分で、チームの目標も不確かなため、チーム内には緊張感があります。

チームのメンバーは、様子見や遠慮をしながらもお互いのことを探り探り知っていく段階です。

次の段階に移行するためには、メンバー同士がお互いのことを知る必要があります。

4-2 混乱期

混乱期は、メンバー同士の対立や仲たがい、抵抗がある状態を表します。

メンバー1人ひとりの考え方はさまざまです。そのため、混乱期ではメンバー同士で意見の対立が起こりやすいでしょう。

次の段階に移行するためには、意見の対立を恐れずに議論を通じて、相互の理解を深めていくことが必要です。

4-3 統一期

統一期とは、意見を出し合ったことでお互いの価値観や考え方への理解が深まり、安定したチームへと統一されていく段階を指します。

この段階になると、チームの目標やその達成に向けた1人ひとりの役割がメンバー同士で共有できているため、チームにまとまりがあります。

次の段階に移行するためには、メンバーの個性を活かした役割分担や全員が納得できるチーム目標の設定など、全員が主体的に動くことが必要です。

4-4 機能期

機能期とは、チームとして機能している段階のことを指します。

この段階になると、メンバーがそれぞれの役割をまっとうするだけでなく、チームのメンバー同士でフォローが生まれるようになります。

全員が同じ目的のために主体的に動くことができ、チーム全体の一体感が増すことで、目標に対する結果が出始めるでしょう。

機能期を持続させるためには、リーダーによるメンバーへのサポートやチームワークを高めるアクティビティの実施などが効果的です。

4-5 散会期

散会期とは、プロジェクトの終了やメンバーの異動により、チームとしての活動が終わる段階のことです。

チームビルディングが成功したかどうかは、この時期のメンバーの反応で判断できます。

解散を惜しむ声やメンバー同士で称えあう姿が見られるようであれば、良いチームが作れたといえるでしょう。

このように、チームビルディングは形成期に始まり、散会期に終わります。

タックマンモデルを利用して、自分のチームがいる段階を確認することで、目標達成のために必要なことや、効果的な施策を検討することができます。

5. チームビルディングをうまく進めるための方法

メンバーを抱えるリーダーは、「部下のモチベーションが低い」「チーム内で情報共有がされていない」「ミーティングで誰も発言しない」など、チームに関する課題を感じることも多いのではないでしょうか。

そこで、本章では「チームをうまく機能させるための4つの方法」を紹介します。

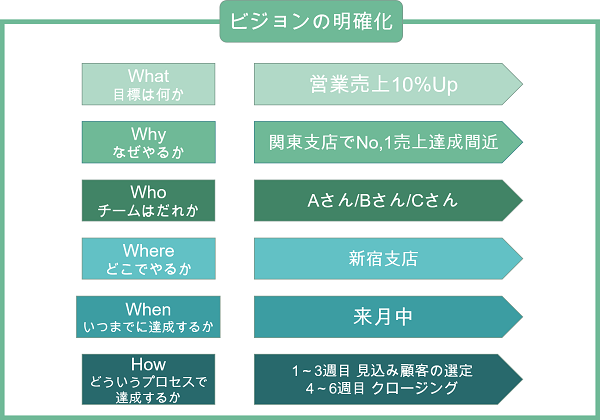

5-1 チームのビジョンを明確にする

チームのビジョンやミッションが明確になっていなければ、チームは方向性を見失います。

チームのビジョンが明確になっていないことで、自分のチームのすべきことがわからなくなり、他のチームとの協力も難しくなります。

チームがうまく機能していないときにはまず、そのチームのビジョンを改めて明確化することから始めましょう。

下図のように、5W1Hなどのフレームワークを利用すると、ビジョンが明確化され、チーム内で共有することができます。

5-2 マインドセットを形成する

目標が明確になっていたとしても、「この目標を達成したい」というようなマインドセットが形成されていなければ、チームは機能しません。

そのため、マネージャーは、メンバーのモチベーションがどう変化しているのかを把握しておく必要があります。

ただ、メンバー1人ひとりのモチベーションを面談で把握することは難しいため、モチベーション管理システムを利用して、効果的にメンバーのモチベーションを把握することをおすすめします。

モチベーション管理システムについては下記のリンク記事を参考にしてください。

5-3 メンバー1人ひとりの役割を明確化する

チームの目標を達成するためには、チームのメンバー1人ひとりは何をするべきか、役割が明確化されていなければなりません。

マネジメントする側も、メンバーが最大限のパフォーマンスを発揮できるような人員配置や、タスクの振り分けをする必要があります。

そのためには、従業員データの把握や配置後の効果検証がおこなえるようにするなどのポイントをおさえておくと良いでしょう。

人員配置については下記のリンク記事を参考にしてください。

5-4 コミュニケーションを十分に取る

近年、ダイバーシティー経営が活発化しており、労働形態や年齢だけでなく、国籍が違うメンバーとチームを組むこともあるかもしれません。

そのなかで一人ひとりの個性を活かし、チームが最大限のパフォーマンスを発揮するには、コミュニケーションを取ることが不可欠です。

コミュニケーションを取ることによって、メンバーのモチベーションアップにつながったり、情報共有によって不測の事態を防ぐことができたりする場合があります。

6. チームビルディングを成功させるためのポイント

チームビルディングを成功させるためには、さまざまな取り組みをおこなうことが重要です。ここでは、チームビルディングを成功させるための取り組みやそのポイントを紹介します。

6-1 定期的に1on1ミーティングをおこなう

定期的な1on1ミーティングをおこなうことで、チームビルディングをうまく進めることができます。1on1ミーティングとは、チームリーダーとメンバーが1対1で話をする機会のことです。

チームメンバー全員で集まって話すことも大切ですが、それだけではメンバーが考えていることを把握できないケースもあります。1on1ミーティングを実施することで、メンバーの考えを聞いたり、逆にリーダーからフィードバックしたりすることで、より理解が深まり、協力体制を強化できるでしょう。

6-2 メンバーの多様性を受け入れる

チームビルディングを成功させるためには、メンバーの多様性を認めることが重要です。同じ会社のメンバーであっても、価値観や仕事に対する思い入れはそれぞれ異なります。

チームの目標を設定し、同じ方向に進んでいくことは大切ですが、個人の価値観を否定することは避けるべきでしょう。それぞれの考え方を尊重し合いながら、意見をすり合わせていくことが必要です。

6-3 ワークショップを実施する

ワークショップを実施することもチームビルディングを成功させるポイントのひとつです。ワークショップとは、簡単なゲームや共同作業を通して、メンバー同士の理解を深める取り組みのことです。

「マシュマロ・チャレンジ」「ペーパータワー」など、さまざまなワークショップがあるため、チームの状況に合ったものを実施してみましょう。それぞれのワークショップの詳細については、次の章で詳しく解説します。

7. チームビルディングに適したワークショップ

ここまで、チームビルディングの役割や、チームを機能させるためのポイントを解説しました。

では実際に、組織においてチームビルディングを実践するとなった際、どういった施策があるのか、タックマンモデルにおける「形成期」「混乱期」「統一旗」「機能期」に分けて6つの施策を紹介します。

7-1 形成期におけるチームビルディングの具体例

チームが作られたばかりの形成期には、メンバーの緊張を解すことやメンバーの個性を理解できるようなことが重要です。

まずは、楽しく参加できるゲームなどを実施し、メンバー間のコミュニケーションを促進させましょう。

具体的な取り組みを下記に紹介します。

①マシュマロ・チャレンジ

マシュマロ・チャレンジは乾麺のパスタ、テープ、ひも、マシュマロを使って、自立可能なタワーを立て、最も高いタワーを作ったチームの優勝となるゲームです。

・乾燥パスタ:20本 ・テープ:90cm ・ひも:90cm ・マシュマロ:1個 ・はさみ:1本

マシュマロ・チャレンジの効果については、TEDでトム・ウージェック氏がプレゼンテーションをおこなっていることでも知られており、チームビルディングでは有名なゲームです。

「4人のチームを組み、他のチームよりも高くタワーを立てる」といった共通の目標に対して挑むことで、役割分担やコミュニケーションの重要性を学ぶことができます。

参考:マシュマロ・チャレンジ実施の流れ|チームビルディング研修

②ぺーパータワー

ペーパータワーはとてもシンプルなゲームで、30枚程度のA4の用紙を使ってできるだけ高いタワーを作るというワークです。

上記の「マシュマロ・チャレンジ」よりも準備するものが少なく、難易度も低いゲームです。

7-2 混乱期におけるチームビルディングの具体例

①NASAゲーム

あなた方は宇宙船に乗って月面に着陸しようとしている宇宙飛行士です。月面には母船が待っているのですが、機械の故障で母船から約200マイル(約320km)離れたところに不時着してしまいました。

不時着時の衝撃で宇宙船はほとんど壊れ使用不能となりました。

しかし、次の15のアイテムは破損を免れて完全なまま残っていました。「まずは、重要なアイテムを見極めよう。冷静に判断するため、まずは各自で考え、最後は全員で話し合おう」と、1人の宇宙飛行士が言いました。

母船に無事にたどり着くため、15のアイテムの中で必要なものから重要度の高い順に1番から15番までの順位をつけなさい。(最も優先度の高いものが1となります)

15のアイテム

| 宇宙食 | 45口径のピストル(2丁) | ソーラー発電式の携帯用暖房 |

| 磁石コンパス | 酸素ボンベ45kg(2本) | ソーラー発電式の |

| 信号用照明弾 | 注射器入りの救急箱 | 落下傘の布(パラシュート) |

| 粉ミルク(1箱) | マッチの入った箱 | ナイロン製のロープ(15m) |

| 水(19リットル) | 月からみた星座表 | 救命いかだ(救命ボート) |

NASAゲームは、チームで1つの意見にまとめることがとても難しいゲームです。 アイテムが15個もあり、それを順番に並べなければならないため、非常に多くの回答パターンがあります。

しかし、重要なのはどれだけNASAの答えに近づけたかではなく、チームで意見が対立することを通して、メンバーの価値観や考え方を理解することです。

混乱期のチームは、意見の対立が起こりやすく、メンバーの意識や関心も、チームの目標ではなくお互いの行動や発言に向けられがちです。

そのため、NASAゲームなどを通して、意見が対立することを恐れずに、互いの考え方や価値観を出し合いながら相互の理解を深めることが求められます。

メンバー同士の理解を深めることによりバラバラのチームが1つになり、次の段階である「統一期」に移行することができます。

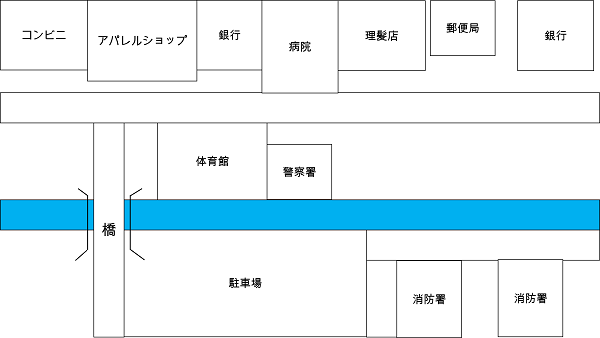

②地図ゲーム

貼る地図の参考例

地図ゲームはNASAゲームとは違い、正解を話し合って見つけるゲームではありません。

伝達者はペンで書いて書記に伝えることができないため、言葉だけで上記のような地図を伝える必要があり、自分の価値観だけでは、書記に正確に伝えることができません。

地図には文字や四角形の大きさなど、見るべきポイントが多いため、作戦タイムには、誰がどこを見て、書記に伝えるかを考えなければなりません。

混乱期にこのゲームを実施すると、伝達者側は「なぜこの言い方で伝わらないのか」という不満を抱き、書記側は「もっと分かりやすく伝えてほしい」という不満を抱きます。

しかし、このゲームを通して、「相手へのより良い伝え方」や「相手の価値観」などを考えることで、相互の理解を深め、よりチームを統一することができます。

7-3 統一期におけるチームビルディングの具体例

「統一期」とは、混乱期を乗り越え、チームの目的や個々の役割がメンバー間で共有されるようになった段階を指します。

互いの考え方や価値観への理解が進み、チーム内の関係性が安定し、統一される時期です。

次の段階へと移行していくためのポイントは、リーダーが各メンバーの個性を活かす役割分担や、メンバーの納得感を得たチーム目標を設定するなどリーダーシップを発揮することです。

そのためにリーダーに必要な行動としては、メンバーの業務進捗を見ながらフォローをおこなうことと、メンバー同士の協力や目標達成に対する意欲を喚起するために情報共有をおこなうなど、メンバーとの関わりを持つことです。

7-4 機能期におけるチームビルディングの具体例

「機能期」は、統一期を経てチームとして機能している段階を指します。

チームで成功体験を共有することによって結束力が生まれ、主体的な行動や相互サポートによる成果が現れる時期です。

機能期を持続させるためには、リーダーによるメンバーへのサポートやチームワークを高めるアクティビティの実施などが効果的です。

①体験型合戦研修IKUSA

- スポンジのついた刀を使い相手の腕についたボールを落とす大人数参加型のチームビルディング研修

- 合戦と軍議を繰り返すことでチームごとのPDCAを回すことが可能

- 主体性・リーダーシップが自然と生まれる仕組み

研修時間:3~5時間

提供会社:株式会社IKUSA

②リアル脱出ゲーム

- ゲームのストーリーの内容は会社ごとにオリジナルのカスタマイズが可能

- 社内会議室や旅館の一室でも実施可能

- 達成感を得られるモード、失敗から学べるモードなど目的に応じて、研修内容を選択

研修時間:60分~90分

提供会社:株式会社SCRAP

8. チームビルディングを通して組織力を高めよう!

近年、働き方の多様化やダイバーシティー経営の活性化により、チームのあり方は変化しています。

「チームがうまく機能していない理由がわからない」といった課題を持つリーダーも多いでしょう。

そこで本記事を参考に、「チームがうまく機能していない原因」、「タックマンモデルの5段階のなかでのチームの位置」を確認してみてはいかがでしょう。

チームの状況に合わせた、最適な「チームビルディング」をおこなうことで、組織力が向上するかもしれません。