組織論の世界では、ついつい「全社で組織をどう構築するか?」と考えてしまいがちだと思います。

しかし、全社共通で同じ組織構造、同じシステムで動かして、全社にガバナンスを効かしていくことには限界があるように感じています。実際、今日の企業は「全社」という単位で組織を考えようとすると難しい点が増えてきています。

今回は「なぜ、全社共通の組織設計が難しいのか?」「そして、これからはどのように組織を考えるべきなのか?」を考えてみたいと思います。

目次

組織設計は「縦」と「横」の「2つの整合性」を目指す必要がある

大前提として、「組織設計時に意識するべきことは何なのか?」ということを考えなければなりません。

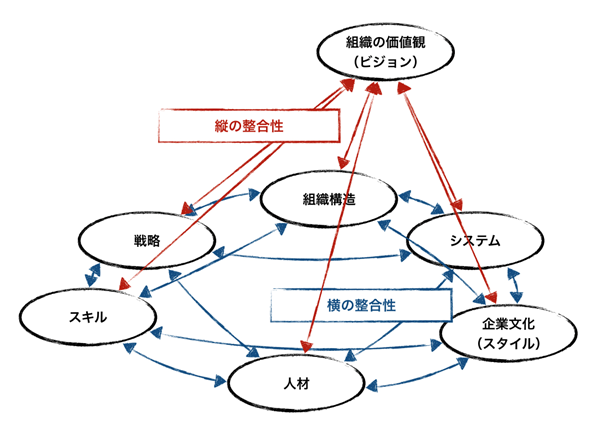

組織を作る上で重要なことは「横の整合性」と「縦の整合性」の2つの「整合性」です。

組織がうまく回らない、あるいは組織が停滞するなど、組織での失敗話は後を立ちません。

大抵その組織を見ればわかりますが、少なくとも「横の整合性」か「縦の整合性」が取れていないのです。実際、私も恥ずかしながらこれまで組織設計で幾度となく失敗している際もこの二つのどちらかがうまくいっていないのです。

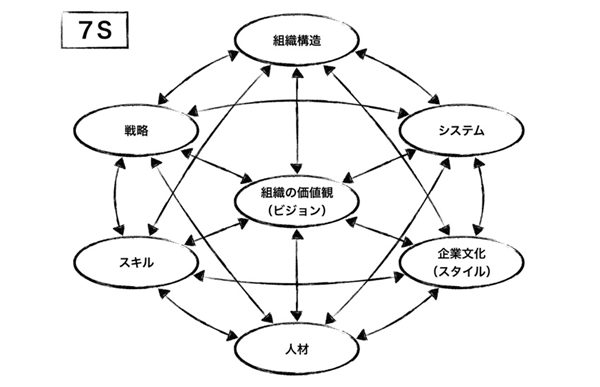

「横の整合性」と「縦の整合性」はマッキンゼー・アンド・カンパニーが提唱し、これまで数多くの組織戦略で使われてきた7Sに見ることができます。

【ソフトの4S】

- 組織の価値観・ビジョン (Shared value)

- 企業文化 (Style)

- 人材 (Staff)

- スキル (Skill)

【ハードの3S】

- 組織構造 (Structure)

- システム (System)

- 戦略 (Strategy)

「横の整合性」とは何か?

「横の整合性」とは「組織の価値観(ビジョン)」を除く6つの要素の整合性を指します。

いかにそれぞれの「組織構造」「戦略」「システム」「スキル」「企業文化」「人材」がよくとも、各要素の相互関係がうまく成り立たない場合、歯車が噛み合わず組織は機能しません。

前回の記事でお伝えしました、『生産性の観点から「組織」の成熟度と共に「人材(メンバー)」の成熟度を考える必要があり、最も大事なことは「人材(メンバー)」の成熟度をなるべく同じ成熟度に揃えて「組織」の純度を高めること』もまさに、「組織構造」や「システム」と「人材」の相互関係をいかに整合性を保つかという話でした。

「縦の整合性」とは何か?

「縦の整合性」は「組織の価値観(ビジョン)」とそれ以外の6つの要素との整合性を指します。

「組織の価値観(ビジョン)」だけは、他の6つの要素とは一線を画します。ビジョンはその組織体(あるいは企業)の社会的存在価値を示し、なぜその組織体が存在するのかを明示する唯一無二のものです。

組織体は特定の目的を持って作られます。それは当初から「世の中の貧困をなくす」強いメッセージ性を持つものの場合もありますし、「とにかく儲けたい、稼ぎたい」や「上場して有名になりたい」という金銭や立場を得るための手段としての目的にされる場合もあります。中には「とにかく社長になりたいから会社を作る」という目的かもしれません。

どんなビジョンであれ、そのビジョンがあってこそ会社が存在し、組織も戦略も人材も成り立つのです。だからこそ、組織を設計する際にはビジョンとの整合性を意識しなければならないのです。

話は逸れますが、これまで戦略人事の世界ではチャンドラーが「組織は戦略に従う」といえば、アンゾフが「戦略は組織に従う」というように、「組織」が先か「戦略」が先かという議論が繰り広げられてきました。

しかし、実際には「組織」と「戦略」の間に前後関係はないと思います。あくまで互いに影響し合う対等の世界なのです。どちらもビジョンがあるからこそ作成されるものであって、ビジョンより先に「組織」も「戦略」も作ることは難しいのです。

「正義性」の多様化によって全社共通の組織設計ではコントロールできない

少し話を戻しまして、なぜ近年全社共通の仕組みによって組織体をコントロールすることが難しくなってきたのかを考えて見ましょう。

全社共通の仕組みによってコントロールを図るには、少なくとも大きな一つの条件が存在します。

それは、盲目になれるほどの大きな社会的流れや目標がある場合です。

異論は多くあるかとは思いますが、日本は戦後、数年間の復興の低迷の中で当時の先進国と大きく引き離され、その後国民の生活水準を上げようとアメリカに追っ付け追い越せの風潮あったように思います。

今の発展途上国を見てもそうですが、成長段階にある社会はあれもこれもと欲しいものが見え、盲目的に欲しいものを追いかけることで集団的にまとまりやすい性質があります。

しかし、昨今の日本は生活水準が安定し、一定程度の収入は得ることができ、その収入で十分に娯楽も幸福も得られてしまう幸せな環境下にあります。

そうするとどうしても稼ぐことや、無理に働くことの価値が低下する人が現れます。また、インターネットをはじめとして情報伝達が進む中、さまざまなライフスタイルが提案され、その情報を用意に得られることで働き方、生き方の多様化が進んでいます。

そんな生き方の多様化が進んだ環境下では、組織の中に存在する人々が自己成長に関する関心がどうしても分散し、「成長しないことが悪の世界」から「成長しないことも成長することもどちらも正義という世界」へと移り変わります。

人の「正義性」の多様化が進んだことにより、組織における人材の考える「正義性」もまた多様化しているのです。

上司が、「もっとお前が成長するためにはこんな能力をつけないといけない」と指摘したとしても、それがその人の求める正義と噛み合わなければなんの役にも立たないのです。

あくまでこの上司の指摘は「上司の正義性」にとって正義であり、「部下の正義性」には噛み合っていないのです。

このように「正義性」が多様化するとどうしても大きな一つの枠組みの持つ「一次元的な正義性」のベクトルではまとめられないのです。

「企業」から「人」へと組織構築の目線を変え、「人」ごとの組織最適化が必要

組織の作りの目線は「企業」から「人」へ

それでは「正義性」が多様化する現在はどのように組織を構築していけば良いのでしょうか?

「正義性」が多様化し、各々の求める在り方が異なる状況下では、最もコントロールが効くのは少人数単位です。

どのような切り口によって少人数に切り分けるかは人事の腕の見せ所だと思いますが、全社共通で同じシステムで組織を動かすよりも、特定のパターンで切り分けられた人たちには特定のシステムを適応させるのが良いと思います。

これまでの環境下では、「全社共通のコントロールがされていた」とは言っておりますが、旧来的な組織にも個別の組織制度はありました。

例えば、管理職になれば残業代などが出ない仕組みや、役員クラスなどは出社時刻などが自由だったりするケースが多いかと思います。

ただ、これらの仕組みはあくまでも会社側が業務や役職を与えた際に付随する制度であり、個々人の価値観とは切り離されて考えられています。

私がいう少人数単位での括りは業務でもなく、役職でもありません。個々人が持つ価値観、ライフスタイル、人間としての成熟度など、複数のベクトルから規定される個々人に合わせた括りです。

これまでとの大きな違いは、括りの目線が「企業」であったのが、「人」に変わることです。

「一次元的な正義性」が認められた環境下では、おおよその「人」が持つベクトルが共通していたので、それ以外のベクトルに焦点を合わせて、「企業」というベクトルが、組織をコントロールする際のベクトルとして優位だったのです。

しかし、「一次元的な正義性」でまとめられない今においては、「人」が持つベクトルがバラバラのため、「人」のベクトルごとに最適な仕組みを作ることが重要です。

組織を「人」のベクトルごとに最適化を進める

最後に組織を「人」のベクトルごとに最適化するとはどういうことか、簡単なイメージを一つお伝えしたいと思います。

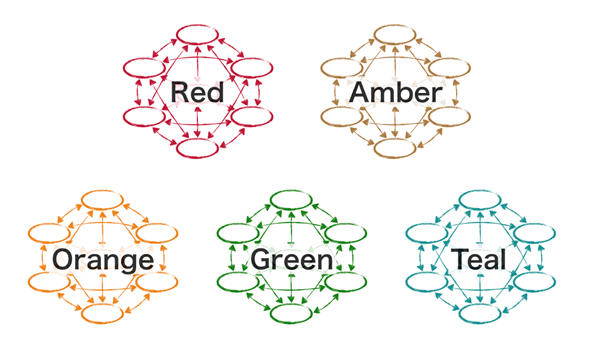

上の図は「Teal組織」に現れる5つの階層で分けられた、5つの7Sを示しております。

- Redは、より階層的な主と従の関係性明確にし、言われたことだけをやる仕組み。

- Amberは、規定された業務の中の一部をやる、分業型の働き方の仕組み。

- Orangeは、目標設定がなされた、目標達成型の働き方の仕組み。

- Greenは、仕事を含めたライフスタイル重視の働き方の仕組み。

- Tealは、より全体像を理解し、自由に考え行動する働き方の仕組み。

それぞれ階層ごとに働き方が異なりますので、7Sの要素も少しづつ違います。

例えば、Teal型の組織を志向する人々に向けてはおそらく「組織構造」として命令関係の働き方は向かないでしょうし、「システム」として場所や就業時間は自由の方が良いでしょう。

一方でそんな働き手は、遠隔かつ自分の仕事を自ら考えタイムマネジメントをしながら仕事をする高度な「スキル」が要求され、周囲の人々を含めそういう自由な働き方を許容できる「文化」が必要になります。

ただ、このような働き方は「明確に指示を出してもらって言われたことだけを実施している方が気が楽だ」という人々には受け付けられないですし、「他人に目標を与えられ目標必達で仕事をする方が燃える」という人々にも向かないと思います。

これまでだったらどれかを選ぶ、あるいはどれかを主軸にして組織は形成していました。だからこそ制度によって合う合わないを生み出し、制度による弱者と強者を生み出す仕組みができていました。

しかし、今後はどの形の働き方がいいのか、どのように携わりたいのかを、個々人が選ぶ世界が必要だと私は思います。ある意味本質に平等で、制度との相性がずれるのであれば新しい制度のパターンを構築すれば良い。

つまり、すべての形の組織制度が社内にあり、どの組織制度も対等に存在し選択制がある必要がある世界がやってくるのです。

「全社」という単位で組織を考えようとすると難しいと冒頭に言いましたが、まさに今は組織内を細分化し、その分割された塊ごとに最適な組織制度を提案する必要に迫られているのです。

その細分化の数は7Sにある「人材」によって変化し、「人材」が切り分けられた分だけ他の「組織制度」や「システム」も変化するのでしょう。

「ベストプラクティス」から「ベストフィット」型の人事施策へ

これからますます人事の役割は重要になっていくと思います。昨今CHRO(CHO)という役割が重要視されつつありますが、現時点の重要性は組織構築というよりも人材確保に力点が置かれているように思います。

確かに人材確保は大事ではありますが、最近では人材のシェアを企業間で始めている企業も散見され、「複業」が当たり前になってくる時代がくると思います。

その時には人材確保よりも、その参画しているメンバーがいかに活躍できるかを作り出す組織構築が要となるのではないかと思います。人事の役割は人材確保から組織の体制という構築へと移行し、社内が人々にとって伸び伸び仕事ができるのかを考え、最適化を目指す流れになるのです。

詳しくはまたいずれ書きたいと思いますが、本記事でお伝えしたような人事施策はベストフィット型人事施策と言えるでしょう。

旧来から力を入れてきたベストプラクティス型人事施策(会社全体に必要なベースとなるような施策/どの会社でも通用する最低限の機能の施策)は正直限界があります。

人々が持つ望みの最大公約数を叶えるのがベストプラクティスならば、人々の持つ望みに最適化させる互いに素の関係にある部分を埋めるのがベストフィットなのです。これは公倍数的な施策でもダメで、公倍数化された中には個人にとっては不要な粗悪な分子が含まれているがゆえに悪影響は避けられないのです。

兎にも角にも、「全社」共通の施策では通用しなくなってくる部分を拾っていく必要が出てきているのです。

これからの人事に求められるのはいかに社内を最適化し、人々の活躍する場を作れるのかにかかっています。そのためには、さまざまなパターンの人事施策を講じなければなりませんし、同時に縦と横の整合性も意識しなければなりません。

今以上に人事という役割の重要性は高まるのです。