考え抜いて導入した研修や、毎週丁寧におこなっている面談も、ある社員には効いて成果を出すが、ある社員には、全く響かない。

「正しいこと、良いものを提供しているのに、なぜ?」。そんな疑問に苦しむ人事担当者やマネジャー、経営者も多いはず。もちろん、当の社員もその状況に苦しんでいるはずです。

こういった事象には“ある理由”があり、対処・改善することが可能とのこと。実際にどのように対処していくのか、その答えは「無意識」の領域にあります。

そして、それらを実践的に対処し、多くの個人・組織の成果につなげてきているのが、リザルトデザインの井上顕滋さん。井上さんは、長年に渡り経営層やプロスポーツ選手などを指導されています。

「何をやっても変わらない、響かない」、そんな社員をどのように変えることができるのか。今回は、その考え方やノウハウについて、井上さんにお伺いしました。

井上 顕滋 | リザルトデザイン株式会社 代表取締役

経営者、経営幹部専門のエグゼクティブコーチ。20年以上の経営と部下育成の経験、更に世界最先端の心理学を各分野の第一人者から徹底的に学び、人が持つ能力を最大限に引き出す独自の能力開発メソッドを確立。理想の組織作りと営業成約率を飛躍的に向上させることを専門とするリザルトデザイン(株)を2004年に設立。

目次

思考と行動の前に、「無意識」の領域の存在に気付くことからはじまる

-「人の行動」に何が一番影響しているのか。結果が出ていない人は、客観的に見れば行動に原因があると思うのですが、その違いがなかなかわかりません。何が違うのでしょうか。

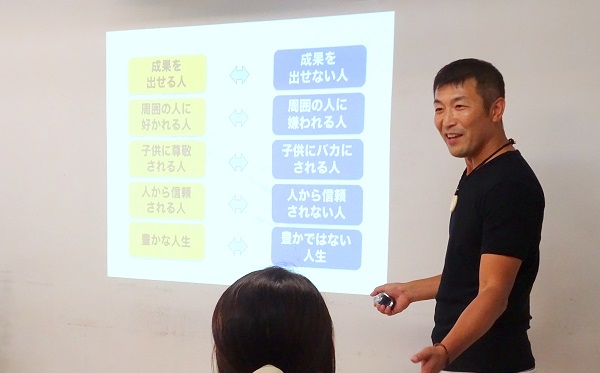

井上さん:結果の出る人と、出ない人では行動の何が違うのか。実は本人が「無意識」に選択して行動していることがあるんです。それが『ブレーキ』となって、見えにくい部分ではあるのですが、行動に差が出てくるのです。

たとえば、人前で話すとすごく緊張して手に汗をかく人がいます。心臓がドキドキして、むちゃくちゃ緊張すると。そういう人もいれば、一方で「人前でしゃべるの大好き、マイクを持ったら離さない!」みたいな人もいますよね。

これが『ブレーキ』があるかないかの差なんです。

前に出て話すのが嫌だから、役職を引き受けませんという人が実際にいるくらいなんです。私の知人も、ある大きな団体の委員長を引き受けてほしいと何回も言われて、ひたすら断ってきた。その理由は、委員長としての壇上挨拶が嫌だから(笑)。

人前でしゃべるなんてありえない。これを、みんな性格だと思っているんです。「僕って、そういう人間だから」「私ってもともとそういう人間だから」、それ以上の理由はない。性格として漠然と受け入れているのです。

たとえば自分のことを「能力低いな」と思ってしまう人がいるとします。「なんでそう思うの?」と聞くと、「とにかく低いんだ」「昔から低いんだ」「そういうものだ」と言うんです。

「子どもの頃からそうだったから」みたいなものがあって、それが時には、仕事の成果を出すことや行動をするうえでの『ブレーキ』になってしまう。「できない」ということを前提に生きてしまっているんです。

それを意識的に、意図して考えてやっていないんです。つまり『無意識』にやってしまっている。だから『心のブレーキ』と呼ぶこともあります。

心のブレーキは、なぜ出来る?そのつくられ方ゆえに対処が難しい

井上さん:たとえば、どうしても人の悪口を言っていないといられない人とか、自慢をしないといられない人っていますよね。

でも、そんな人は嫌われる。誰でも分かりますよね。悪口を言っている当の本人に聞いても「嫌われる」、と言うかもしれない。それくらいのことは、考えれば理解できることです。

でも、なぜか人の悪口を言い、自慢ばかりしてしまう。それは、なぜなのでしょう。

「無意識」に自己重要感を高めたくて、相対的に人を貶めて癒やされる。もしくは「無意識」に自分を相対的に高めて、「すごーい」と言ってもらって癒される。

繰り返しになりますが、そんな人って嫌われますよね。だから意識してやっているかと言われると、無意識にやっている、やってしまっている。

これは自己重要感が低い人によく表れる『心のブレーキ』ですね。本人も嫌われることを望んでいない、好かれたいと思っている人がほとんどだと思います。

だとするなら、好かれる人間になっていくことへの「ブレーキ」ですよね。

それに気づかずに悪口や自慢を繰り返していくと、余計に周りからの評価が下がって自己評価も下がる。だからもっと人をけなしたり、もっと自慢しないといられなくなるんです。

-無意識に自分の評価を下げてしまっているって、怖いですね。

井上さん:ここだけ聞くとネガティブなものにしか聞こえませんが、実はこうした「心のブレーキ」があるからこそ、人の何倍も頑張っている人もたくさんいます。

たとえば、飲み屋に行って、飲み屋のお姉さんにいつも「○○さん、すごーい」と言われたり、ものすごい贅沢な格好をしたりして、「すごいすごい」と言われてなんぼみたいな人がいますよね?だから猛烈に稼ごうと頑張る。

そうして頑張ることはいいことなのですが、そういう人たちの多くは『心のブレーキ』をもっているので、そうした周りや上司からの賞賛が思うように得られなければ一気にやる気を失います。

無意識なので本人は認めようとしませんが、思い当たる人っていませんか?この「無意識」というのが対処の難しいポイントなんです。それは、ブレーキのつくられる過程に理由があります。

なかには、「そこを指摘するとキレる」という人もいます。つまり、触れられたくないことなんです。というのは多くの場合、「ブレーキ」が幼い子どもの頃の原体験からつくられていることが多いからです。

嫌な思いをした痛みを、痛いからこそ人間は無意識の領域に閉じ込めます。そして、「この痛みは○○が原因だ」とか「こんな悲しい気持ち、怖い思いをするのは僕が○○だからなんだ」というように、幼ない心で強く思い込むわけです。これが心のブレーキの正体です。

キレるというのは、その「痛み」に触れている可能性が高いんです。キレるとまではいかずとも、無意識の領域に閉じ込めている「痛み」に触れることを誰も望みません。たとえその「痛み」が実生活や仕事に大きな問題を生み出しているとしてもです。

-キレるは、昔の心の傷に触れる…。

井上さん:そう。幼いころなんて、論理的に考えたり、状況を把握出来ません。脳科学的(脳の発育の過程として)にそうなんです。

「あなたは、出来ない子ねっ!」と、事実とは違っていても、母親がたまたま機嫌が悪くて言い放ってしまった。それがもとで心のブレーキができてしまう可能性があります。

-ほんの些細なことに見えて、実は人の人生を左右してしまうかもしれませんね。

井上さん:ですよね。一方で逆にいうと、心のブレーキとなったことは事実ではないのです。

ですから、その認識を変えてあげる。つまり、ブレーキをはずしてあげるだけで、一気に行動は変わります。だから、成果が出ます。

ただし、中途半端な知識でこれらのブレーキを扱うことは危険です。なぜなら、私たち専門家でさえ問題行動につながっているブレーキの強さ、つまり心の傷の深さはフタを開けてみるまでわかりません。

万が一、かなり深いキズを掘り起こしてしまうと、対処が非常に難しく、逆に追い込んでしまう恐れもあります。

心のブレーキには自ら気付きにくい、しかし圧倒的な影響力がある

-心のブレーキの存在には、自分で気が付けるものなのでしょうか?

井上さん:この『心のブレーキ』は、説明したとおり『無意識』の領域にあることが多くて、本人も何がブレーキかわかっていないことが多いです。

そして無意識は、顕在意識が行動に及ぼす影響よりも圧倒的に強い力をもっています。それは何倍どころではありません。

-「無意識」が行動を支配している。

井上さん:それが心理学的に証明されており、もはや世界の常識です。意思決定への影響力が強い。だから普通に考えればやらないようなことも、やってしまうんです。

たとえば、営業の若手がいたとして、自分よりももっと営業のできる人が、「このほうが正しいよ」と言ったとします。

「そうなんだ」とすぐに信じて、それで簡単に変われるのであれば、それ以前に信じていたことは『ブレーキ』ではありません。変わろうと思って変われることは、意識できていることであって、問題ではない。

そうではなくて、「僕は営業が苦手だ、なぜなら僕は能力が低いから、僕はダメな人間だから」や、「仕事は苦しいものだ」とか、「営業は嫌われる」とか、そういうおかしなことを「間違いない」と信じている。

その域になると、『ブレーキ』になる。そんな人にいくら面談で言い聞かせても、無意識に思っていることが行動を支配してしまうので、何も変わりません。

面談や研修をして、変わる社員と、変わらない社員の差の理由

-「考え方」や「行動」を変えろ、ということをよく聞きます。しかし「考え方」や「行動」は無意識が強く関わっているから、変われないものなのですね。

井上さん:そのとおりです。ただ、大人になって、正しいことや論理的に効果が出る技術を学ぶ研修で、変えようと思って変わる人は変わりますよね。

一定数は変わるんですよ。でも一定数は、何をやっても話しても変わらない人がいますよね。この人たちは、『心のブレーキ』が原因です。

「思考や行動を変えよう」とする前に、「無意識」の存在に気付き、そこに対処しないといけない。

そんな話をすると、スピリチュアルとかよく分からない自己啓発と思われることが多いのですが、極めて論理的で科学が証明していることです。脳の構造がそうなっているのです。

だから、誰でも同じように効果が出る、というのも特徴です。誰にでも効果が出る(ほんの一部出づらい人もいます、その理由も明確なのですが)。

ここの構造が理解できると、何度言っても何をしても変化が出ない社員に対して、必要以上にネガティブな感情を抱かずにすみます。

-たしかにこれを理解するだけでも、そういった社員に対して「あの人はダメな人」のような、人格否定的な会話が減りそうですね。

井上さん:おっしゃるとおりです。

「業績UP=行動」を確実に変えるために、社員個人に本質的に向き合う

井上さん:その構造を知らないと、何回やれって言ってもやらないから、もっと言う。評価を落としたり、詰めたりする。

乱暴な場合、クビにするぞなんて言う。そしたら自分から辞めますよね、そういう人。実際に、「そんなことばっかり言われるんだったら辞めます」みたいな人がたくさんいますよね。

「さまざまな研修を試したし、口を酸っぱくマネジメントしているのに、一定数は効かない社員がいるんです」とか。面談で「はい、分かりました」というのに、行動が変わらないから「もっとしっかり説明します」とか。

離職率が高い、社員のモチベーションがあがらないなど、よくある企業の課題に対して、「無意識」の「ブレーキ」に気づかずに対処しようとすると、投資効果が小さく、無駄が多くなります。

-ひとりの働く人間としても、ブレーキがない方が成長も早いし、何より幸せで楽しい気がします。

井上さん:たとえば、「あの女の子をナンパしようぜ」と言ったときに、瞬時に浮かぶイメージって人によって違いますよね。

成功しているイメージが浮かぶ人もいれば、拒絶されて落ち込んでいるイメージが浮かぶ、無視されるイメージが浮かぶ人もいる。その瞬間に浮かんでくるイメージは一体何からくるのか、ということなんです。

ビジネスで言うと、「この目標頑張るぞ、今期ここ目指すぞ」と言ったときに、成功のイメージがわく人っていうのは、頑張れるし楽しい。しかし失敗するイメージしかわかない人というのは、頑張れないし苦しい。

当然ながら出てくる結果には大きな違いが生まれます。

そのイメージを生み出している、無意識にある思い込みは、正しいのか?幼いころに、誤った理解をして「私はできないんだ」と思ってしまっているかもしれない。「そのブレーキは事実なのか?」ということですよね。

でもその間違った思い込みで、意思決定に圧倒的な差が生まれるんです。嫌だなと思うか、楽しそうだなと思うかで、当然意思決定が違いますから。

「意識が変われば行動が変わる、行動が変われば結果が変わる」と言いますが、意識の前の『無意識』が大事なんです。そして、おっしゃるとおり、ブレーキがかかっているということは当然、楽しくないですよね。

「新しい会社で事業を立ち上げるから、誰かチャレンジしてみないか?」と言われたときに、「チャレンジしたい!」「これはチャンスだ!」と、その瞬間に良いイメージがわいて、「チャレンジ」という言葉や「チャレンジする自分」にプラスの意味付けをしている人というのは当然突き進む。

しかし、失敗=絶対にダメなもの、評価が下がる、叱られるなど『心のブレーキ』を持っている人にとっては、チャレンジほど危ないものはないわけです。

ただし、最近は自信の無い社員よりも、過剰な自信からくる自己中心的思考のワガママ社員も大きな問題なのですが、、、。

「心のブレーキ」とは無縁そうな自信過剰な自分勝手社員

-たしかに最近はそのような問題をよく耳にしますが、同じく「心のブレーキ」が原因なのでしょうか?

井上さん:一概には言えませんが、こういったケースに関しましては多くの場合、ここまでお話しさせていただいた類の『心のブレーキ』が原因ではありません。

実は幼少期より親との縦の関係が希薄だった人にこのようなケースが多く見受けられます。

本来、成長していく過程で、社会で生きていくために必要な多くのルールや道徳的な価値観を学んでいくものなのですが、親が友だち感覚で甘やかし過ぎて、将来必要な社会性が身につかず、さらに何事も環境や人のせいにする思考習慣を持ってしまっている人が増えているのも事実です。

こういう人には自分の価値観とそれに基づく行動が将来どのような結果につながるのかを、深く気づかせてあげることをはじめ、感情脳の活用など全く違うアプローチが必要になります。

幼少期の親の関わりに原因があるので、私たち専門家にとっても手強い相手ですが(笑)。

「心のブレーキ」をとると、社員はどう変わる?そして組織は?

-『心のブレーキ』をとった人の具体的なビフォーアフターの事例を教えていただけますか?

井上さん:深いブレーキの事例は業績へのインパクトも大きいのですが、ちょっと重いのでここでは控えさせていただいて、少し浅めの「仕事は苦しいものだ」というブレーキがあったAさんと「自分はリーダーにはなれない」というブレーキがあったBさんの事例をご紹介させていただきます。

■Aさんの事例|「仕事は苦しい」というブレーキ

教育関連企業に勤めるAさんは「仕事は苦しいもの」であると、幼少期にご両親とのコミュニケーションから学んでしまっていました。

当然「苦しい仕事」に行くのは気が重いし、やる気も出ません。働く理由は「生活のため」でした。それだと成績も良くありません。

しかし、このブレーキを外し、「仕事は人を幸せにする素晴らしいもの」であることに気づき、価値観が変化したんです。

それからは、自分の仕事に対する役割意識に目覚め、ある種の使命感を持って仕事に取り組むようになりました。そして約1年後に全国トップの成績を叩き出すまでに至りました。

■Bさんの事例|「自分はリーダーにはなれない」というブレーキ

また、IT企業に勤めるBさんは「自分はリーダーになれない」という小学生の頃のセルフイメージを引きずったまま社会人になっていました。

もちろん根拠はありません。ただ漠然とそう信じていたんです。「自分はリーダーになれない」と信じていたBさんは無意識にリーダーには選ばれないように振舞っていました。

重要な仕事は全て他人任せで、それが会社にとっても良いことだと心の底から思っていました。

そんなBさんでしたが、ブレーキを外し、「自分もリーダーになれる」と信じることが出来てからは重要な仕事に自ら進んでチャレンジするようになり、今では立派なリーダーとして約30名のチームを牽引しています。

簡単に2つの事例をお話させていただきましたが、幹部や社員のこうした変化が生み出すものは、業績だけにとどまらないということをご理解いただけると思います。

-たしかに、業績だけでなく様々な変化が生まれそうですね。

井上さん:そうなんです。ですので、経営者や役員、人事担当者など、社員にとって影響力のある立場の方には、この構造を知ってもらいたいと思っています。

心のブレーキがはずれることで圧倒的な違いが生まれます。それは、個人もそうですし、組織にも言えます。そのために、我々を頼ってもらえると嬉しいですね。

【リザルトデザイン株式会社の情報はこちら】

■Result Designプログラム プレセミナー 8/23(木)実施

https://www.get-results.jp/

■今後のセミナー開催情報

http://ur0.biz/Lcq1