こんにちは、社労士シグナル代表 有馬 美帆です。

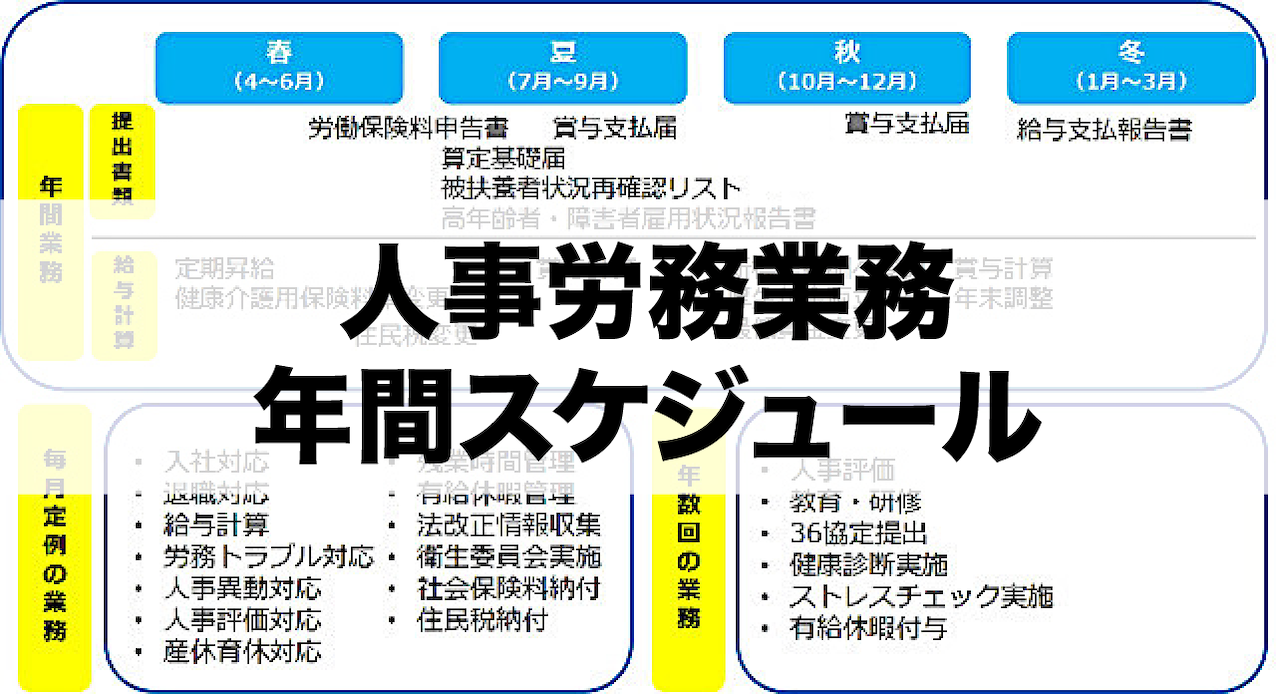

人事労務の仕事は、実に多岐にあふれています。特定の月に生じるものもあれば、年に1回、または毎月対応する必要がある業務もあります。

新卒で人事労務の仕事をはじめられた方、人事異動で人事部に来られた方、もうそろそろ慣れたころとはいっても、先輩社員に言われたことをそのまま実践しているような、余裕がない仕事に不安な気持ちをお持ちでないでしょうか。

ご自分が今どこの段階のどの仕事をしており、今後どのような対応が必要か、先回りができることで精神的な余裕が生まれ、合理的な時間の使い方も可能となってきます。

今回は、そんな方々のためだけではなく、ある程度の専門性もご理解され、ご経験された人事労務に携わる方々全般のために『人事労務業務カレンダー』をつくってみました。

今回は、採用関連を除いたものとなっていますので、御社独自の採用スケジュールと合わせながら表をご活用していただければ幸いです。

それでは早速、頭の中を整理するための説明に入っていきましょう。

人事労務業務は年間を通して大きく3つにわかれる

人事労務の業務の1年間という流れは3つのブロックに分けられます。

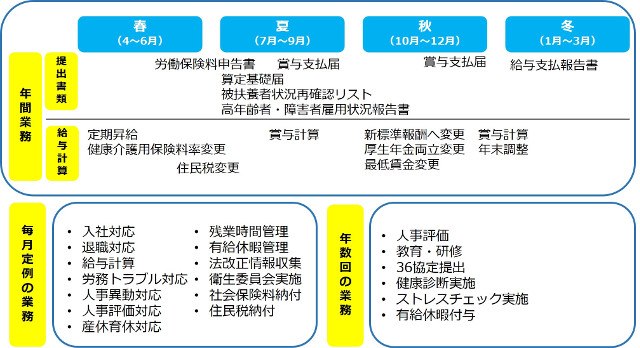

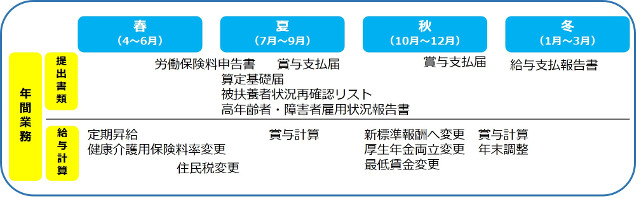

1.季節性・シーズナリティがある業務

春(4月~6月)

4月~6月:定期昇給、健康介護雇用保険料率変更など 6月:住民税変更、労働保険料の申告書提出など

夏(7月~9月)

7月~9月:算定基礎届、賞与計算、賞与支払届提出、被扶養者状況再確認リスト提出、高齢者・障害者雇用状況報告書提出など

秋(10月~12月)

10月:新標準報酬へ変更、厚生年金料率変更、最低賃金変更など 12月:年末調整・賞与計算および賞与支払届提出など

冬(1月~3月)

1月:給与支払報告書の提出

これでご覧いただくと、いわゆる『冬』の時季である1月から3月、『夏』の8月は、比較的時間的余裕があるというのがおわかりになると思います。

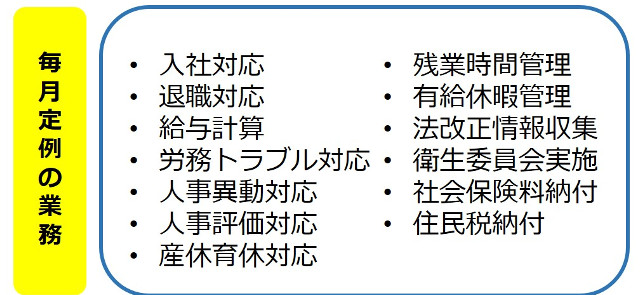

2.毎月対応する必要がある定例の業務

入社と退職対応、給与計算や有休・残業時間管理、産休育休対応、人事異動や人事評価対応、社会保険料や住民税の納付、(安全)衛生委員会の実施などがあげられます。

手続き関連が大部分を占めるようにも見えますが、この他に、労務トラブル対応や法改正の情報収集なども必要となってきます。

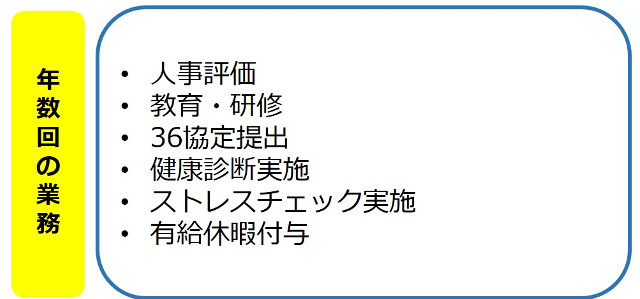

3.1年に数回対応する必要がある業務

人事評価や教育研修、36(サブロク)協定の提出、健康診断やストレスチェック、年次有給休暇の管理などが挙げられます。

1年に1回のこれらの業務は、余裕がある月に前もって準備しておくのがいいでしょう。

まとめ

この表から、人事労務としての1年の業務の流れがほぼ把握できるかと思われます。

「時間的余裕があるのはどの時季か」「その時季を利用して先々の準備ができないか」この表を目安として、採用担当者と連携をとり、早め早めの準備を心がけることが合理的であり効率的な仕事につながることになります。

労務トラブルなどの突発的な業務が入ってくる可能性も高いため、ある程度の時間的余裕は必要という認識をお持ちになり、対応されることをおすすめします。

※今回の記事は、平成29年7月1日の法令施行分までを対象としたものです。