従業員を社会保険に加入させるためには、社会保険資格取得届の提出が必要です。社会保険資格取得届の作成方法や提出先、添付書類などには注意点も多くあります。本記事では、社会保険資格取得届が必要になる事業所や労働者を紹介したうえで、社会保険資格取得届の書き方や提出のポイントをわかりやすく解説します。

「社会保険の手続きガイドを無料配布中!」

社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。

しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。

目次

1. 社会保険資格取得届とは?

社会保険資格取得届とは、社会保険に加入し、被保険者としての資格を取得するために提出する必要がある書類のことです。新しく従業員を雇用する場合や、労働条件の変更により社会保険を取得する義務が発生した場合などに、社会保険資格取得届を提出することが求められます。ここでは、社会保険とは何か説明したうえで、社会保険資格取得届と類似する書類との違いについて詳しく紹介します。

1-1. 社会保険とは?

社会保険とは、病気やケガ、老後、失業、介護などのリスクに備えるための公的な保険制度のことです。社会保険は「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5つから構成されます。この記事では、健康保険(介護保険)・厚生年金保険を狭義の社会保険と定義し、詳しく解説します。

関連記事:社会保険の種類ごとの特徴や加入条件をわかりやすく解説

1-2. 社会保険資格取得届と被保険者資格取得届の違い

社会保険資格取得届の正式な書類の名称は「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」です。そのため、社会保険資格取得届と被保険者資格取得届はどちらも同じ書類を指していることが多いです。ただし、「雇用保険被保険者資格届」という書類もあるので、「社会保険資格取得届」「被保険者資格取得届」と言われたら、「雇用保険」のものか「健康保険・厚生年金保険」のものか、きちんと確認することが大切です。

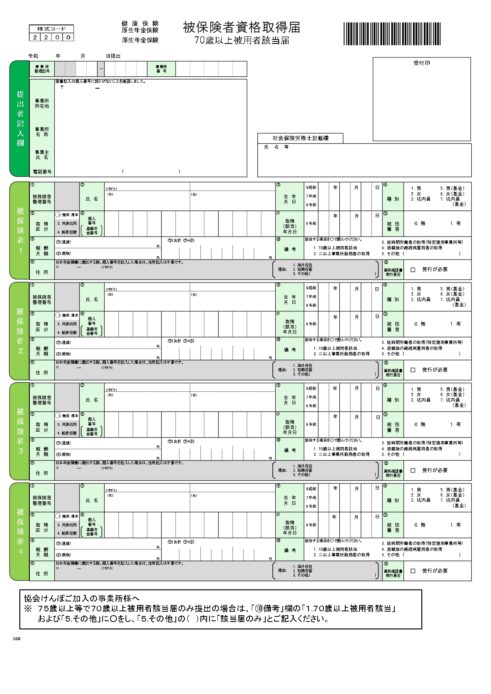

1-3. 社会保険資格取得届と70歳以上被用者該当届の違い

社会保険資格取得届と70歳以上被用者該当届は、同じフォーマットで提出ができます。しかし、目的や対象者に違いがあります。社会保険資格取得届は、健康保険・厚生年金保険に加入するために使用されます。一方、70歳以上被用者該当届は、在職老齢年金との併給調整が必要なことから提出が求められます。

たとえば、72歳で通常の従業員と同じように働く場合、健康保険の加入要件を満たし、70歳以上被用者にも該当するため、社会保険資格取得届と70歳以上被用者該当届の両方の記載が必要です。なお、既にいる従業員が70歳に到達した場合、「資格喪失届・70歳以上被用者該当届」のフォーマットを用いるので注意しましょう。

関連記事:社会保険被保険者資格取得届とは?手続きの流れや注意点を解説

2. 社会保険資格取得届が必要な事業所

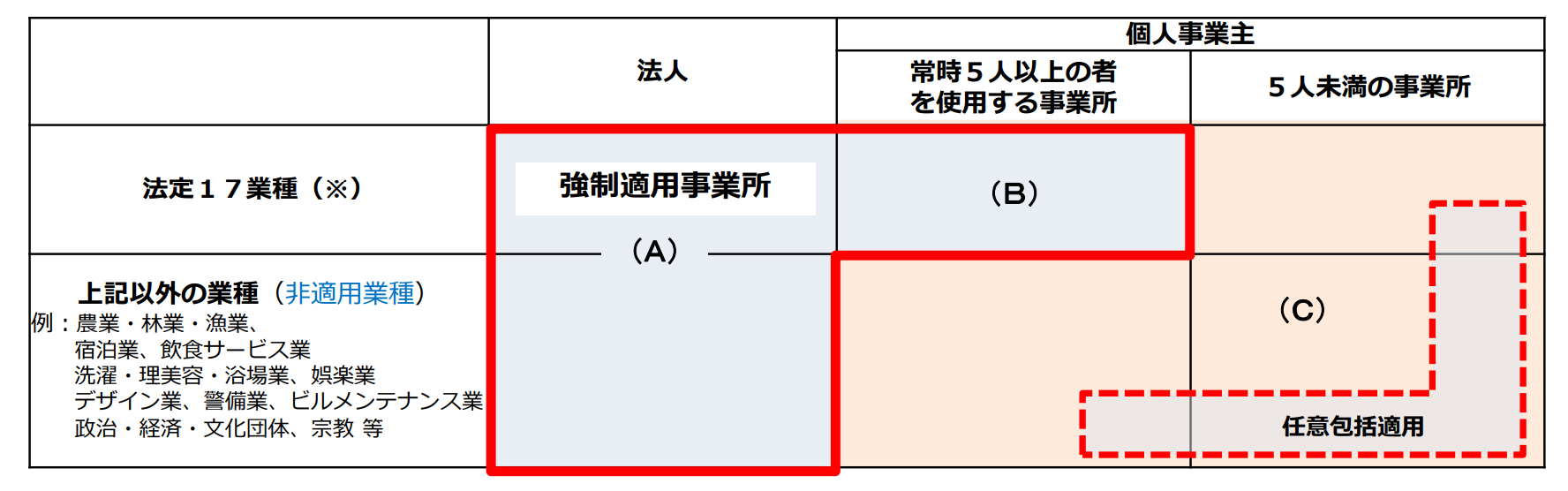

社会保険の資格取得届が必要な事業所には、強制適用事業所と任意適用事業所、一括適用事業所があります。ここでは、それぞれの事業所について詳しく紹介します。

2-1. 強制適用事業所

強制適用事業所とは、使用者や労働者の意思に関係なく、強制的に社会保険への加入が義務付けられる事業所のことです。次のいずれかに該当する場合は、強制適用事業所に該当します。

- 国や地方公共団体

- 法人

- 常時5人以上の従業員を使用する個人事業所(法定17業種に限る:製造業や建設業、運送業など)

国・地方公共団体や法人の場合、1人でも従業員を雇用すると、強制適用事業所になります。個人事業所の場合、法定17業種のいずれの業種に該当し、5人以上の従業員を雇用すると、強制適用事業所になります。たとえば、農林水産業や飲食業などを経営している個人事業者の場合、5人以上労働者を雇ったとしても、強制適用事業所にはならないので注意しましょう。

2-2. 任意適用事業所

強制適用事業所に該当しない事業所の場合、事業主は厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所とすることができます。認可を受けるためには、事業所で働いている被保険者の2分の1以上から同意を得ることが必要です。同意が得られれば、申請により認可手続きを進められます。

2-3. 一括適用事業所

同一の事業主が複数の適用事業所を運営している場合は、厚生労働大臣の事前の承認を得ることで、複数の事業所を1つの適用事業所にまとめることが可能です。このような事業所を一括適用事業所とよび、本来それぞれの事業所でおこなう社会保険の諸手続きを一括して処理することができます。また、本社と支社の間での人事異動があった場合、本来は社会保険資格取得届・喪失届の提出が必要になりますが、一括適用事業所として承認を受ければ、これらの書類の提出が不要になり、手続きを効率化することが可能です。

2-4. 適用除外

強制適用事業所、任意適用事業所、一括適用事業所のいずれにも該当しない場合、社会保険の適用対象外の事業所となります。たとえば、従業員数3人の製造業を経営する個人事業所や、従業員数10人の農業を経営する個人事業所などは、任意適用の手続きをしなければ、社会保険の適用対象外の事業所になります。

3. 社会保険資格取得届の対象になる従業員

社会保険資格取得届は、従業員を社会保険に加入させる場合に必要となる書類です。強制適用事業所や任意適用事業所で働く労働者すべてが社会保険に加入するわけではありません。ここでは、社会保険に加入させる必要がある従業員について詳しく紹介します。

3-1. 社会保険の加入要件を満たす労働者

適用事業所で常時的に雇用される労働者は、すべての人が社会保険の加入対象です。また、パート・アルバイトなどで働く人でも、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数の両方が通常のフルタイム従業員の4分の3以上である場合には、短時間就労者として社会保険の加入対象となります。また、これらの条件に満たない短時間労働者でも、次のいずれもの要件を満たす場合、社会保険の加入対象に含まれます。

- 常時51人以上の企業(特定適用事業所)に勤めている(※任意特定適用事業所や国・地方公共団体に属する事業所も該当する)

- 週の所定労働時間が20時間以上

- 賃金の月額が8.8万円以上

- 学生でない(※定時制・通信制などは除く)

2024年10月より社会保険の適用範囲がさらに拡大され、これまで以上に社会保険の加入対象になる労働者は増えています。自社の従業員の勤務状況をよく確認し、社会保険資格取得届を提出して社会保険にきちんと加入させましょう。

当サイトでは、本記事で解説した入社・退社時の社会保険手続きの内容や法改正後の加入条件などをわかりやすく解説した資料を無料で配布しております。法改正の内容など、社会保険手続きに関して不安な点があるご担当者様は、こちらから「社会保険手続きの教科書」をダウンロードしてご確認ください。

3-2. 社会保険の加入対象外の人

適用事業所で働く人でも、次に該当する労働者は、社会保険の加入対象外です。

- 日雇い労働者(1ヵ月を超えて雇用される場合を除く)

- 2ヵ月以内の期間を定めて雇用される者(当該期間を超えて雇用される場合を除く)

- 所在地が一定でない事業所で働く者

- 4ヵ月以内で季節的業務に就く者(4ヵ月を超えて継続的に雇用される場合を除く)

- 6ヵ月以内で臨時的事業の事業所で働く者(6ヵ月を超えて継続的に雇用される場合を除く)

このように、短い期間を定めて働く人などは、社会保険の加入対象外となります。しかし、当初定めた期間を超えて雇用することになった場合、社会保険への加入が必要になるため、速やかに社会保険資格取得届を提出し、手続きを進めましょう。

4. 社会保険資格取得届の提出および手続きの手順

適用事業所に該当し、社会保険の加入対象になる労働者を雇用した場合、社会保険資格取得届の作成・提出が必要です。ここでは、社会保険資格取得届の提出および手続きの手順について詳しく紹介します。

4-1. 手続きの時期(入社から5日以内)

社会保険資格取得届は、雇い入れ日から5日以内に提出する必要があります。雇い入れ日だけでなく、自社が社会保険の適用事業所になったタイミングや、従業員の労働条件を変更して社会保険の加入要件を満たすようになったタイミングに手続きが必要になる場合もあるので注意しましょう。

4-2. 提出先

社会保険資格取得届の提出先は、協会けんぽに加入している場合と、健康保険組合(組合健保)に加入している場合で異なります。協会けんぽに加入している場合、健康保険・厚生年金保険被保険者届(いわゆる、社会保険資格取得届)を日本年金機構(事務センターもしくは年金事務所)に提出すれば手続きが完了です。

一方、組合健保に加入している場合、厚生年金保険被保険者届を日本年金機構に、健康保険被保険者届を健康保険組合に提出します。厚生年金保険と健康保険で窓口が変わるので注意しましょう。

4-3. 提出方法(窓口・郵送・電子申請)

社会保険資格取得届の提出方法は、「窓口持参」「郵送」「電子申請」の主に3種類があります。なお、紙の用紙のほか、電子媒体での提出も可能です。

窓口で手続きをする場合、現地に赴くための時間や手間がかかります。郵送の場合、窓口に出向く時間を削減できますが、印刷代や切手代などの郵送コストがかかります。

一方、電子申請の場合、パソコンなどの端末とインターネット環境があれば、場所を問わずいつでも手続きが可能です。また、電子データでやり取りするため、郵送コストも削減できます。社会保険資格取得届を提出する場合、この機会に電子申請を採用してみるのもおすすめです。

4-4. 申請・届出様式のダウンロード方法

申請・届出様式は、以下の日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。印刷する際は、余白やレイアウトの設定に注意しましょう。

参考:健康保険・厚生年金保険:従業員を採用したとき|日本年金機構

4-5. 添付書類

添付書類は原則として必要ありません。しかし、次のようなケースに該当する場合、添付書類が必要になります。

- 60歳以上の方が、退職後1日の間もなく再雇用された場合

就業規則、退職日の確認ができる退職辞令の写し、再雇用の継続が分かる雇用契約書の写し、退職日および再雇用された日に関する事業主印のある証明書などが必要です。 - 国民健康保険組合に引き続き加入し、一定の要件に該当する場合

健康保険被保険者適用除外承認申請書の添付が必要です。

また、健康保険組合に加入している場合、他に添付書類を必要としている可能性もあるので事前によく確認しておきましょう。

4-6. 資格取得時の本人確認

社会保険資格取得届を作成・提出する際には、不正取得を防止するため、きちんと本人確認をすることが大切です。新たに労働者を採用する場合、事業主が氏名や生年月日、性別、住所、基礎年金番号などを確認したうえで、資格取得届に記入して届け出ましょう。

5. 社会保険資格取得届の書き方・記入例

ここでは、社会保険資格取得届の書き方を紹介します。

5-1. 事業所整理番号・事業所番号

事業所整理番号・事業所番号の欄には、新規適用時または名称変更時に付与された記号・番号を記入しましょう。

5-2. 事業所所在地・事業所名称・事業主氏名

事業所の所在地や名称、事業主の氏名を記入します。電話番号も忘れずに記載しましょう。被保険者整理番号は払い出されるため記入は不要です。

5-3. 氏名・生年月日・種別・取得区分

被保険者の氏名や生年月日を記入しましょう。種別と取得区分の欄は、該当する番号を◯で囲んでください。

5-4. 個人番号(基礎年金番号)

個人番号(マイナンバー)を記入する際は、必ず本人確認をおこなわなければなりません。個人番号の代わりに基礎年金番号を記入する場合は、10桁の番号を左詰めで記入します。

5-5. 取得年月日

取得年月日の欄には、適用事業所に雇用された日、70歳以上被用者に該当した日、事業所が適用事業所となった日などを記入します。

5-6. 被扶養者

被扶養者がいない場合は「0. 無」、被扶養者がいる場合は「1. 有」を◯で囲みます。被扶養者がいると選択した場合、別で「被扶養者(異動)届」の提出が必要になるので注意しましょう。

5-7. 報酬月額

給与や各種手当の金額から報酬月額を計算のうえ、記入します。労働の対価として支払われるものであれば、賃金に限らず、食券や定期券などの現物も報酬月額に含める必要があります。一方、労働の対償として認められないもの(見舞金や祝い金など)、臨時に受け取る金銭(年3回以下の賞与など)は、報酬月額に含める必要はないので注意しましょう。

標準報酬月額の対象となる報酬とは、労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので、被保険者の通常の生計に充てられるすべてのものを含みます。また、金銭(通貨)に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも報酬に含まれます。

ただし、臨時に受けるものや、年3回以下支給の賞与(標準賞与額の対象となります)などは、報酬に含みません。

5-8. 備考

70歳以上被用者該当、短時間労働者の取得など、該当する項目を◯で囲んでください。

5-9. 住所

住民票の住所を記入します。個人番号(マイナンバー)を記入した場合、住所を記入する必要はありません。なお、国内に住民票(個人番号)を有していないなどにより、住所を記入できない場合、居所などを記入し、「1. 海外在住」「2. 短期在留」「3. その他」のいずれかから該当する理由に〇を付けます。「3. その他」を選んだ場合は、その具体的な理由を記載しましょう。

6. 社会保険資格取得届の手続きに関する注意点

社会保険資格取得届の作成や提出には気を付けるべき点がいくつかあります。ここでは、社会保険資格取得届の手続きに関する注意点について詳しく紹介します。

6-1. 年金手帳(基礎年金番号通知書)を紛失した場合

社会保険資格取得届には、被保険者の個人番号もしくは基礎年金番号を記入しなければなりません。年金手帳を紛失して記入できない場合、再発行が必要です。しかし、2022年4月から年金手帳の交付は廃止されたため、年金手帳の代わりに基礎年金番号通知書の再交付を申請しましょう。

6-2. 資格取得届が提出されていないことが判明した場合

社会保険資格取得届の提出が必要な場合に提出されていないことが後でわかった場合、2年前まで遡り、社会保険に加入して保険料を支払うことができます。ただし、一括請求になるので注意が必要です。

社会保険資格取得届を提出するのは法律で定められた義務です(健康保険法第48条、厚生年金保険法第27条)。正当な理由がなく、届出を怠った場合、6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金といった罰則を受ける恐れもあります(健康保険法第208条、厚生年金保険法第102条)。万が一、社会保険資格取得届の提出が遅れてしまった場合は、日本年金機構や健康保険組合に相談し、速やかに手続きをしましょう。

(届出)

第四十八条 適用事業所の事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届け出なければならない。

第二百八条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第四十八条(第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

引用:健康保険法第208条一部抜粋|e-Gov

6-3. 60歳以上の従業員が再雇用される場合

60歳以上の従業員が定年の理由で退職後1日の間もなく再雇用された場合、社会保険資格取得届と一緒に、同日付の社会保険資格喪失届の提出が必要です。また、退職日が確認できるものや、継続して再雇用されたことがわかるものなどの添付書類も必要になるので注意しましょう。

6-4. アルバイト・パートなど短時間労働者を雇用する場合

アルバイト・パートなどの短時間労働者を雇用する場合、労働時間や賃金を考慮し、社会保険の加入要件を満たすかどうか判断しなければなりません。労働時間については、就業規則や雇用契約書に記載された週の所定労働時間を用います。

週単位で労働時間を定めていない場合、週単位に換算する必要があります。たとえば、1ヵ月単位で労働時間を定めている場合、1ヵ月の所定労働時間を原則12分の52で除して計算します。また、1年単位で労働時間を定めている場合、原則1年間の所定労働時間を52で除して算定します。

賃金については、時給・週給などを月給に換算し、各種手当(通勤手当や家族手当を除く)を含めて計算する必要があります。なお、臨時に支払われる賃金(結婚手当や慶弔金など)や1ヵ月を超えた期間ごとに支払われる賃金(賞与やボーナスなど)は含めません。また、時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金も計算に含めないので注意しましょう。

参考:短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構

6-5. 外国籍の従業員を雇用する場合

外国籍の従業員を雇用する際、個人番号と基礎年金番号が紐付いていない場合や、マイナンバー制度の対象外となる場合、社会保険資格取得届と一緒に「ローマ字氏名届」を提出する必要があります。電子申請の場合に限り、「ローマ字氏名届」を画像ファイルで提出することが可能です。

6-6. 社会保険の年齢上限に気を付ける

健康保険に加入できるのは75歳までです。75歳に到達すると、後期高齢者医療制度に移行することになるので、75歳以上の人は健康保険に加入できません。また、一定以上の障害がある人は、申請すれば、65歳からでも後期高齢者医療制度に加入できることも押さえておきましょう。

一方、厚生年金保険に加入できるのは原則70歳までです。しかし、老齢年金を受け取るために必要な加入期間の要件を満たしていない場合、その条件を満たすまでであれば、70歳以降も任意で厚生年金保険に加入することができます。このように、健康保険や厚生年金保険に加入できる年齢の上限を正しく理解し、社会保険資格取得届の作成・提出をしましょう。

7. 社会保険資格取得届を正しく作成して提出しよう!

従業員を社会保険に加入させるためには、社会保険資格取得届の提出が必要です。社会保険の加入要件は複雑であり、加入対象である従業員を未加入のままにしていると、罰則が課せられる恐れもあります。また、協会けんぽと組合健保のどちらに加入しているかで、社会保険資格取得届の提出先や添付書類などは変わってきます。社会保険資格取得届の手続きをきちんとチェックし、期限内にスムーズに提出できるようにしましょう。

「社会保険の手続きガイドを無料配布中!」

社会保険料は従業員の給与から控除するため、ミスなく対応しなければなりません。

しかし、一定の加入条件があったり、従業員が入退社するたびに行う手続きには、申請期限や必要書類が細かく指示されており、大変複雑で漏れやミスが発生しやすい業務です。

さらに昨今では法改正によって適用範囲が変更されている背景もあり、対応に追われている労務担当者の方も多いのではないでしょうか。

当サイトでは社会保険の手続きをミスや遅滞なく完了させたい方に向け、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きガイド」を無料配布しております。

ガイドブックでは社会保険の対象者から資格取得・喪失時の手続き方法までを網羅的にわかりやすくまとめているため、「最新の法改正に対応した社会保険の手続きを確認しておきたい」という方は、こちらから資料をダウンロードしてご覧ください。